![]()

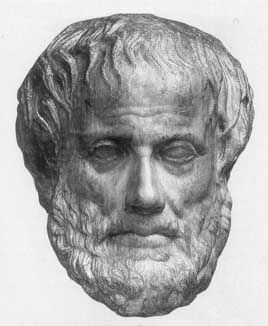

ARISTOTE

MÉTAPHYSIQUE

LIVRE XIV

SAINT-HILAIRE

|

Retour sur la théorie des Contraires; il leur faut toujours un sujet substantiel, dans lequel s'opère le passage d'un contraire à l'autre ; théories diverses qui cherchent dans les contraires l'origine des nombres ; le grand et le petit, l'égal et l'inégal, le surpassant et le surpassé ; le peu et le beaucoup ; l'unité et la multiplicité ; l'unité est la véritable mesure ; son rôle essentiel ; tout le reste n'est que du relatif; nature véritable de la relation ; elle a moins de substance que toute autre catégorie ; le nombre ne peut pas n'être qu'une relation. |

|

|

§ 1. [29] Nous nous bornerons donc aux considérations précédentes sur la substance ainsi comprise. Mais, tous les philosophes [30] s'accordent à reconnaître que les principes sont contraires, et que, de même qu'ils le sont dans la nature, ils le sont aussi pour les substances immobiles. Cependant, s'il ne peut y avoir au monde quoi que ce soit d'antérieur au principe de toutes choses, il s'ensuit qu'il est impossible qu'un principe, qui serait encore quelque autre chose que principe, soit un principe véritable. Ce serait aussi faux que si, par exemple, prenant le blanc pour principe et le posant comme principe, non pas en tant qu'il est autre chose que blanc, mais en tant qu'il est essentiellement blanc, on allait dire en même temps que le blanc est un attribut, [35] et que, tout en étant aussi autre chose que blanc, il reste blanc néanmoins. Alors c'est cette autre chose qui serait antérieure au blanc. § 2. Sans doute, toutes les choses viennent des contraires ; mais c'est à la condition d'un sujet préalable. C'est même surtout dans les contraires que cette condition doit être remplie. [1087b] Toujours les contraires, quels qu'ils soient, se rapportent à un sujet ; et il n'est pas un contraire qui existe séparément. Or, ainsi que le plus simple regard jeté sur les choses, la raison nous atteste, de même, qu'il n'y a rien de contraire à la substance. Donc, il n'y a pas de contraire qui puisse être, à proprement parler, le principe de toutes choses ; et le principe vrai est tout autre chose que cela. § 3. Parmi les philosophes, les uns font, de l'un des deux contraires, la matière [5] des choses. Ceux-là opposent ce contraire à l'unité, c'est-à-dire l'inégal à l'égal, regardant l'inégal comme la nature de la pluralité. Mais d'autres philosophes opposent la pluralité à l'unité. Dans telle théorie, les nombres viennent de la Dyade, de l'Inégal, du Grand et du Petit ; dans la théorie d'un autre philosophe, ils sortent de la pluralité ; mais c'est toujours de la substance de l'unité que naissent les nombres, dans les deux théories également. Le philosophe qui ne prend [10] pour éléments que l'Inégal et l'Unité, et qui regarde l'Inégal comme la Dyade du Grand et du Petit, confond dans une seule expression l'Inégal, le Grand et le Petit, sans faire remarquer que, si ces termes peuvent être une seule et même chose pour la raison, numériquement ils ne le sont pas. § 4. Du reste, ces philosophes n'expliquent pas mieux ce que sont les principes des nombres, qu'ils appellent leurs éléments. Les uns, admettant le Grand et le Petit avec l'unité, en font les trois [15] éléments des nombres; et, selon eux, les deux premiers de ces éléments représentent la matière des nombres, et c'est l'unité qui en représente la forme. D'autres adoptent pour principes des nombres le Peu et le Beaucoup, parce que le Grand et le Petit appartiennent, par leur nature propre, plus particulièrement à la grandeur. D'autres, prenant encore un terme plus général dans toutes ces notions, regardent comme éléments des nombres le Surpassant et le Surpassé. § 5. Toutes ces théories n'offrent, pour ainsi dire, aucune différence entre elles, en ce qui regarde bon nombre de leurs conséquences; et [20] elles ne diffèrent que pour les difficultés logiques que ces philosophes tâchent d'éviter, parce qu'eux-mêmes aussi ne font que des démonstrations logiques. Toutefois, c'est un seul et même argument de prendre le Surpassant et le Surpassé pour principes des nombres, au lieu du Grand et du Petit, et de soutenir que le nombre est antérieur à la Dyade, parmi les éléments des nombres. Bien que le nombre et le Surpassant soient l'un et l'autre [25] des notions plus universelles, néanmoins nos philosophes admettent l'un, et n'admettent pas l'autre. § 6. Selon quelques autres philosophes, l'unité a pour opposés le Différent et l'Autre. Il en est qui n'opposent que la pluralité et l'unité. Mais si, comme ils le veulent, les êtres viennent des contraires, et si, pour l'unité, il faut reconnaître, ou qu'il n'y a point de contraire possible, ou que, si l'on veut à toute force qu'il y en ait un, ce ne peut être que la pluralité, l'Inégal étant le contraire de l'Égal, le Différent [30] étant le contraire du Même, l'Autre étant le contraire de l'Identique, il s'ensuit que la doctrine qui paraît la plus solide est celle des philosophes qui opposent l'unité à la pluralité. Et encore, celle-là n'est-elle pas suffisamment vraie, puisque l'unité deviendra alors le Peu, et que c'est la pluralité qui est le contraire du petit nombre, comme Beaucoup l'est de Peu. § 7. Il est, d'ailleurs, de toute évidence que c'est l'unité qui exprime la mesure ; et en toute chose, il y a toujours quelque chose d'autre qui sert de fondement. Ainsi, dans [35] l'harmonie, c'est le demi ton, le dièse ; dans les mesures de longueur, c'est le pouce, ou le pied, ou telle autre unité analogue ; dans les rythmes, c'est la base ou la syllabe. De même aussi pour les mesures. de pesanteur, c'est un certain poids déterminé. En un mot, il en est de même dans tous les cas; [1088a] pour les qualités, la mesure est une qualité; pour les quantités, c'est une quantité, etc. § 8. La mesure est indivisible, soit par son espèce même, soit pour nos sens, la mesure adoptée n'étant pas une substance en soi. Du reste, cela se comprend sans peine, puisque l'unité signifie la mesure [5] d'une certaine pluralité ; que le nombre est une pluralité mesurée, et une pluralité de mesures. Aussi, n'a-t-on pas moins raison de dire que l'unité n'est pas un nombre, pas plus que la mesure ne peut être une réunion de mesures ; mais la mesure n'est qu'un principe, aussi bien que l'unité. De là vient que la mesure doit toujours rester Une et la même, pour toutes les choses mesurées. Si la mesure est un cheval, elle s'applique à tous les chevaux ; si c'est l'homme, à tous les hommes. [10] S'il s'agit de l'homme, du cheval, de Dieu, la mesure est, si l'on veut, l'être animé ; et leur nombre peut encore être un nombre d'êtres animés. Mais si l'on veut réunir l'homme, le blanc, et la marche, il n'y a plus de nombre possible pour ces trois termes, en ce sens que toutes ces déterminations se rapporteraient au même être et à un être qui numériquement est Un. Toutefois dans ce cas même, il peut y avoir encore un nombre pour les genres de ces déterminations, ou de telle autre dénomination analogue. § 9. [15] Les philosophes qui font de l'Inégal une sorte d'unité, et qui admettent la Dyade indéterminée du Grand et du Petit, s'éloignent infiniment trop des opinions généralement reçues, et même des opinions qu'on pourrait adopter. L'Inégal, le Grand et le Petit, ce sont là, en effet, de simples modifications et des accidents, bien plutôt que les sujets véritables des nombres et des grandeurs. Le Peu et le Beaucoup ne sont que des modes du nombre ; le Grand et le Petit, des modes de la grandeur, comme [20] sont aussi de simples modes le Pair et l'Impair, le Poli et le Rude, le Droit et le Courbe. § 10. Ce qui rend, en ceci, l'erreur encore plus forte, c'est que le Grand et le Petit ne sont nécessairement que des relatifs, ainsi que tout ce qui leur ressemble. Or, de toutes les catégories, c'est le relatif qui est certainement moins que toute autre une nature et une substance véritable. A cet égard, la relation ne vient qu'après la qualité et la quantité. La relation, [25] ainsi qu'on l'a dit précédemment, n'est qu'un mode de la quantité; ce n'en est pas la matière, si, d'ailleurs, le relatif est quelque autre chose encore, soit que l'on considère le relatif d'une manière absolue et commune, soit qu'on le considère dans ses parties diverses et dans ses espèces. Rien, en effet, n'est absolument petit ou grand, peu ou beaucoup, en un mot rien n'est relatif qui ne soit aussi quelque autre chose , en même temps qu'il est peu ou beaucoup, petit ou grand, ou relatif. § 11. Ce qui prouve bien que le relatif n'est pas, [30] dans quelque mesure que ce soit, une substance et une réalité, c'est que, pour lui seul, il n'y a ni production, ni destruction, ni mouvement, tandis que, pour la quantité, il y a accroissement et diminution ; pour la qualité , il y a altération ; pour le lieu, il y a translation ; pour la substance, il y a la production et la destruction absolues, tous phénomènes qui ne peuvent avoir lieu pour le relatif. Ceci vient de ce que, sans même se mouvoir, un relatif peut être, tantôt plus grand, tantôt [35] plus petit, tantôt égal, selon que l'autre des relatifs viendra à être mû et à changer en quantité. [1088b] Et puis, la matière d'une chose quelconque est nécessairement ce qui, en puissance, est cette même chose; et c'est là aussi la condition de la substance. Mais le relatif n'est substance, ni en puissance, ni en acte. § 12. Il est donc absurde, ou plutôt, il est impossible de faire, de ce qui n'est pas une substance, l'élément et l'antécédent de la substance. Car toutes les catégories ne viennent qu'après elle. Ajoutez [5] que les éléments ne peuvent jamais être les attributs des choses dont ils sont les éléments. Le Peu et le Beaucoup, soit séparés, soit réunis, sont les attributs de la ligne; et la surface est large ou étroite.

§ 13.

Et s'il y a réellement une pluralité à laquelle on puisse appliquer

toujours la notion de Peu, la Dyade, par exemple, puisque si la

Dyade était le Beaucoup, ce serait l'unité qui devrait alors être le

Peu ; [10] si, d'autre part, il y a un Beaucoup absolu, qui serait,

je suppose, la Décade, et si, après elle, il n'y a rien de plus

grand, si ce n'est les nombres infinis , comment concevoir que le

nombre puisse venir du Grand et du Petit? Ou il fallait que les deux

à la fois composassent le nombre et lui fussent attribués, ou il

fallait ne lui attribuer, ni l'un, ni l'autre. Mais, selon la

théorie de nos philosophes, il n'y a que l'un des deux qui puisse

être l'attribut du nombre. |

§ 1. Sur la substance ainsi comprise. M. Bonitz, trouvant sans doute que le XIVe livre ne tient pas assez étroitement au XIIIe, propose une variante : « Sur la question que nous venons de débattre ». Mais ce changement, que n'autorise aucun manuscrit, ne sert absolument à rien; car les matières traitées dans le 1er chapitre du livre XIV n'ont rien de commun avec celles qui remplissent et terminent le livre précédent. C'est là un point de fait qui est de toute évidence. Il faut donc conserver la leçon ordinaire; et l'on peut essayer, d'ailleurs, de rattacher ce premier chapitre du livre XIV aux sujets déjà traités antérieurement, liv. VIII, ch. V. — Pour les substances immobiles. Alexandre d'Aphrodise entend par là les Idées et les entités mathématiques. — Qui serait encore quelque autre chose. Par exemple, « qui serait dans un sujet, ou l'attribut d'un sujet », selon l'explication d'Alexandre d'Aphrodise. — Par exemple. L'exemple que prend ici Aristote est par lui-même assez singulier ; et, en outre, il ne sert pas beaucoup à éclaircir la pensée. Elle revient à ceci que faire un principe avec un attribut, c'est tout à fait se méprendre, puisque le sujet de cet attribut est toujours antérieur à cet attribut, et qu'il devrait par con¬séquent être pris pour principe à sa place. Le même exemple se retrouve dans les Derniers Analytiques, liv. I, ch. XXII, § 7, p. 128 de ma traduction. § 2. Préalable. J'ai ajouté ce mot, qui est indispensable. — Cette condition doit être remplie. Le texte n'est pas aussi formel ; voir la théorie des contraires, dans les Catégories, ch. XI, p. 121 de ma traduction. — Il n'y a rien de contraire à la substance. Voir les Catégories, ch. v, § 18, p. 68. — Et le principe vrai est tout autre chose que cela. Ici non plus, le texte n'est pas aussi formel. § 3. Les uns. Alexandre d'Aphrodise ne doute pas que ce ne soit Platon et son école qui sont désignés ici. — Opposent ce contraire. Le texte est assez obscur, à cause de son extrême concision; j'ai dû le développer un peu, afin de le rendre plus clair; et, dans les additions légères que j'ai faites, je me suis toujours appuyé sur le commentaire d'Alexandre d'Aphrodise, qui lui-même a pris beaucoup de peine pour élucider ce passage. — Mais d'autres philosophes. Les Pythagoriciens, à ce que croit Alexandre d'Aphrodise. — Dans telle théorie. Celle de Platon. — Dans la théorie d'un autre philosophe. C'est sans doute Pythagore. — Dans les deux théories également. Toutes les deux s'accordent à prendre l'unité pour le premier élément des nombres ; l'une y ajoute l'inégal pour second élément; l'autre y ajoute la pluralité. — Le philosophe. C'est Platon. — Pour la raison. Il semble qu'Alexandre d'Aphrodise ait eu un texte où ces idées sont présentées sous une forme tout-à-fait inverse : « L'inégal, le grand et le petit, sont une seule et même chose numériquement ; mais ils sont multiples pour la raison ». Le mot grec que je représente par celui de Raison, peut signifier également que l'unité de ces trois termes est purement Verbale. On peut les identifier verbalement ; mais numériquement, ils sont distincts les uns des autres. M. Bonitz remarque qu'il n'y a pas grande différence à adopter l'une ou l'autre explication. § 4. Les uns... D'autres. Alexandre d'Aphrodise n'indique plus quels sont précisément ces divers philosophes ; mais il s'agit toujours des écoles de Platon et de Pythagore. — Pour principes des nombres. J'ai ajouté ces mots pour plus de clarté. — Le Peu et le Beaucoup. J'ai dû conserver ces formules un peu étranges, faute d'en trouver de meilleures. — A la grandeur. Qui engendre les figures de géométrie, plutôt que les nombres. — Le Surpassant et le Surpassé. J'ai dû également conserver ces formules, quoiqu'elles puissent paraître assez singulières. § 5. Les difficultés logiques. Ou plus clairement et mieux peut-être : « Les difficultés verbales ». — Des démonstrations logiques. Même remarque. — Que le nombre est antérieur à la Dyade. Ce n'est pas du moins dans la théorie de Platon que le nombre peut être antérieur à la Dyade, puisqu'il fait dériver tous les nombres de l'Unité et de la Dyade indéfinie. Mais il est possible que cette doctrine ait été celle de quelques-uns des disciples de Platon. — Le nombre et le Surpassant. Le texte est moins formel; il n'emploie qu'un pronom indéterminé au pluriel neutre. § 6. Le Différent et l'Autre. Il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de trouver dans notre langue des équivalents complets des mots grecs, qui ont des nuances toutes particulières. Ainsi, le mot que je rends par Différent implique une comparaison entre deux termes seulement; le Différent est l'un des deux. Le mot que je rends par Autre n'implique une comparaison qu'avec un seul être, opposé, non plus à un seul, mais à une foule d'autres. — Différent... Même... Autre... Identique. Même observation sur la dissemblance des deux langues. — Deviendra alors le Peu. Et cessera d'être l'unité, pour devenir une sorte de nombre. § 7. L'unité qui exprime la mesure. Voir plus haut, liv. X, ch. I, § 9, cette question traitée plus nettement qu'ici, et encore plus complètement, — En toute chose. Le texte n'est pas plus précis. — Qui sert de fondement. Mot à mot : « Quelque autre chose qui est sujet ». La pensée d'ailleurs est claire, si l'expression elle-même est insuffisante; et les exemples qui suivent sont très nets. — Le demi-ton, le dièse. Le texte n'a que ce dernier mot. Parfois, on a cru que le dièse était un quart de ton; Alexandre d'Aphrodise dit positivement un demi-ton; voir plus haut, liv. X, ch. 1, § 14. — Le pouce. J'ai préféré ce mot comme nous étant plus familier ; le grec dit précisément : « le doigt ». — La base. Sans doute, ce mot signifie ce que nous appelons le Pied on prosodie, dactyle, spondée, iambe, trochée, etc. Ou la syllabe. Qui est ou longue, ou brève, ou douteuse. — Un certain poids déterminé. Alexandre d'Aphrodise cite la Mine, qui était en Grèce l'unité de poids. — La mesure est une qualité. L'observation est très juste; mais les mesures de qualité sont toujours bien contestables, parce qu'elles sont toutes morales et qu'elles ne peuvent avoir de limites fixes, comme celles de quantité.

§ 8. Soit pour nos sens. Comme § 9. Les philosophes. Ce sont les Platoniciens. Pour eux, l'unité représente l'égal; alors, l'inégal, qui se confond avec la Dyade du Grand et du Petit, est comme une unité nouvelle. — L'Inégal, le Grand et le Petit. J'ai répété ces mots pour plus de clarté. Le texte se contente d'un pronom indéterminé au pluriel neutre. — Le Pair et l'Impair. Dans les nombres. — Le Poli et le Rude. Dans les grandeurs et les solides. Sur les mêmes théories, voir plus haut, liv. X, ch. V et VI. § 10. Nécessairement que des relatifs. Voir la théorie des relatifs dans les Catégories, ch. VII, p. 81 de ma traduction. — Après la qualité et la quantité. Dans les Catégories, la quantité vient avant la qualité. — Ce n'en est pas la matière. Alexandre d'Aphrodise donne à cette phrase un sens plus général : « Ce n'est pas la matière des substances ». Le sens que j'ai adopté me semble plus conforme au texte. La différence est d'ailleurs très légère. — Si d'ailleurs... J'ai adopté la leçon que donnent quelques manuscrits, et qu'a préférée aussi M. Bonitz. Le contexte confirme, par ce qui suit, la justesse de cette interprétation. § 11 . Ni mouvement. Cette expression générale comprend toutes les espèces que le mouvement peut présenter, et qui sont énumérées plus bas ; voir la théorie du mouvement, dans les Catégories, ch. XIV, p. 128 de ma traduction. — A être mû et à changer en quantité. Il n'y a qu'un seul mot dans le texte. Le mouvement modifie la relation. § 12. Ne viennent qu'après elle. Parce qu'elle est le sujet d'inhérence de toutes les autres catégories, qui ne peuvent exister que si elle existe préalablement. Voir les Catégories, ch. v, § 5, p. 63 de ma traduction. — Soit séparés, soit réunis. Selon l'explication d'Alexandre d'Aphrodise, le Peu et le Beaucoup peuvent être réunis dans un même nombre, quand on peut dire de ce nombre qu'il est petit relativement à un plus grand, et à la fois qu'il est grand relativement à un plus petit; le Peu et le Beaucoup sont séparés, quand on les considère dans un nombre d'une manière absolue, et qu'on dit de ce nombre qu'il est petit ou qu'il est grand. § 13. La Dyade, par exemple. La Dyade est considérée, dans le système Platonicien, comme le premier nombre, et elle représente l'idée d'un petit nombre et l'idée de peu. — La Décade, qui était censée représenter le nombre parfait. C'était surtout une théorie Pythagoricienne, qu'avait acceptée l'école de Platon. — Les deux à la fois. C'est-à-dire que le Grand et le Petit auraient dû entrer tous deux dans la composition de la Dyade, aussi bien que dans la composition de la Décade, bien que celle-ci représente exclusivement le Grand, et que celle-là représente le Petit. — Composassent le nombre et lui fussent attribués. Il n'y a qu'un seul mot dans le texte grec. — Ni l'un, ni l'autre. Ni le Grand, ni le Petit. — Selon la théorie de nos philosophes. Le texte dit simplement : « Maintenant » ; et ce mot peut se comprendre également bien, et de la théorie que réfute Aristote, et de la théorie qu'il soutient comme la vraie. Je tire le sens que j'ai adopté du commentaire d'Alexandre d'Aphrodise. « Selon eux », dit-il. Ceci se rapporterait, alors, à ce qui vient d'être dit un peu plus haut, à savoir : que la Dyade exprime le Peu, et que la Décade exprime le Beaucoup, tandis que, comme nombres, elles devraient toutes deux exprimer le Peu et le Beaucoup tout ensemble; ce qui n'est pas selon les théories Platoniciennes. |

|

De la composition des choses éternelles ; elles sont sans éléments ; de la nature éternelle des nombres ; explications diverses qui en ont été données; erreurs de quelques philosophes ; objection de Parménide , et réponse à cette objection ; acceptions diverses du mot d'Être ; ce qu'on doit entendre par le Non-Être; distinction du Non-Être et de l'Être en puissance ; nuances des diverses catégories ; question de la multiplicité des êtres, au point de vue de chacune des catégories successives ; solutions incomplètes qu'a essayées le système des Idées; les nombres ne sont pas des Idées ; et, comme tels, ils ne sont pas causes des choses ; inutilité du nombre idéal ; caractère véritable des théories arithmétiques. |

|

|

§ 1. Une question générale qu'il faut examiner ici, c'est de savoir s'il est possible que des choses éternelles soient formées [15] d'éléments ; car alors elles devront avoir une matière, puisque tout ce qui est formé d'éléments est un composé. Si donc nécessairement tout être provient des éléments dont il est formé, qu'il soit d'ailleurs éternel ou qu'il ait été produit, tout ce qui devient et se produit provient d'un être qui, en puissance, est ce qu'il devient en acte; car il ne pourrait, ni devenir, ni exister, s'il devait partir de ce qui ne peut pas être. Mais le possible peut arriver à l'acte, [20] ou n'y pas arriver. Bien que le nombre soit éternel plus que toute autre chose, et surtout plus que ce qui a une matière quelconque, il pourrait alors aussi ne pas être, tout comme peut cesser d'exister l'être qui n'a qu'un jour à vivre, tout comme celui qui vivrait un nombre d'années aussi grand qu'on voudrait, et qui, si l'on veut pousser encore plus loin, existerait pendant un temps sans limite. § 2. A ce point de vue, il n'y aurait donc pas d'êtres éternels, puisque ce qui peut un jour ne pas être n'est pas éternel, ainsi que nous avons eu l'occasion de le démontrer dans d'autres discussions. [25] Mais, si ce que nous disons ici est universellement vrai, à savoir qu'il n'y a pas de substance éternelle qui ne soit en acte, et si les éléments sont la matière de la substance, il en résulte qu'il ne peut pas y avoir, pour une substance éternelle quelconque, des éléments qui en formeraient la composition intrinsèque. § 3. Quelques philosophes font de la Dyade indéterminée, avec l'unité, l'élément des nombres, et [30] ils ont grande raison de repousser l'Inégal, à cause des conséquences insoutenables de cette dernière théorie. Or, s'ils évitent quelques difficultés, ce sont celles-là seules que rencontrent nécessairement les philosophes qui font de l'Inégal et du Relatif les éléments du nombre. Mais, en dehors de ce point de doctrine, eux aussi ils s'exposent inévitablement aux mêmes embarras, soit qu'ils tirent de ces éléments le nombre idéal, soit qu'ils n'en tirent que le nombre mathématique. § 4. On peut rapporter à bien des motifs ce retour à un pareil ordre de causes ; [1089a] mais le motif principal, c'est que nos philosophes se sont trop dirigés à la manière des anciens, dans leurs recherches. Ils se sont figuré que tous les êtres se réduiraient à un être unique, à l'Être en soi, si l'on ne répondait pas victorieusement à l'objection de Parménide, et si l'on marchait d'accord avec lui: « Il n'est pas possible que jamais, ni de quelque façon que ce soit, puisse être ce qui n'est pas » ; [5] et de là, ils ont conclu qu'on était forcé d'établir démonstrativement que le Non-Être existe. De cette façon, à les en croire, les êtres sortiraient à la fois de l'Être et de quelque autre chose, et leur pluralité deviendrait possible. § 5. Ici cependant, le premier soin qu'on doit prendre, c'est de s'assurer si le mot d'Être ne peut pas recevoir plusieurs acceptions. Être exprime d'abord la substance, puis la qualité, puis la quantité, et les autres catégories. Quels sont donc précisément les êtres qui pourraient, tous ensemble, arriver à n'en former qu'un, si [10] le Non-Être venait à ne pas exister? Seraient-ce les substances, ou les simples modes ? En peut-il être également pour toutes les autres nuances de l'Être, sans distinction? Ou bien, l'Être unique serait-il la réunion de toutes ces nuances : réalité substantielle, et qualité, et quantité, et telle autre des acceptions diverses que l'Être peut revêtir? Mais il est absurde, ou plutôt il est impossible, que ce soit une seule et même nature qui devienne cause que l'être soit, d'abord, l'être qu'il est, et tel être particulier, puis ensuite qu'il ait telle qualité, ou telle quantité, [15] ou qu'il soit dans tel lieu. § 6. En outre, de quel Non-Être et de quel Être fera-t-on sortir les êtres? Le Non-Être, en effet, a aussi ses nuances diverses, du moment que l'Être a les siennes. Dire d'un être qu'il n'est pas homme, c'est dire simplement qu'il n'est pas tel être particulier; dire d'une chose qu'elle n'est pas droite, c'est dire qu'elle n'a pas telle qualité; dire d'une chose qu'elle n'a pas trois coudées, c'est dire qu'elle n'est pas de telle grandeur ou quantité. Mais les êtres multiples, de quel Être et de quel Non-Être peuvent-ils venir? [20] Il va même jusqu'à appeler du nom de mensonge, et à confondre avec cette nature du mensonge, le Non-Être d'où sort, en même temps que de l'Être, la multiplicité des êtres. Aussi, ajoutait-on encore qu'il faut bien admettre, au fond de tout, une hypothèse fausse et mensongère, à l'imitation des géomètres, qui donnent un pied de long à une ligne qui n'a pas du tout un pied. § 7. Mais il est bien impossible que tout cela soit exact. Ni les géomètres ne font l'hypothèse erronée qu'on leur prête; et la preuve [25] c'est que cette ligne supposée n'entre jamais pour rien dans leurs conclusions; ni les êtres ne peuvent jamais venir d'un Non-Être ainsi compris, non plus qu'ils ne peuvent périr dans un tel Non-Être. Mais comme le Non -Être, selon les cas que nous avons indiqués, a tout. autant d'acceptions qu'il y a de catégories, et qu'outre le Non-Être qui, ainsi qu'on l'entend, n'est en effet qu'un mensonge, il y a le Non-Être en puissance, c'est de celui-là que sortent les choses. Ainsi, [30] l'homme vient certainement de ce qui n'est pas homme, mais est homme en puissance, comme le blanc vient de ce qui n'est pas blanc actuellement, mais est le blanc en puissance. Cette remarque est la même, soit qu'un seul être se produise, ou que ce soient plusieurs êtres. § 8. Évidemment, cette recherche se borne à savoir comment l'Être qui s'applique spécialement aux substances, peut devenir multiple ; car toutes les choses qui se produisent sont, d'après cette théorie, des nombres, des grandeurs, et des solides. Mais il paraît absurde, quand on recherche [35] comment l'Être peut devenir multiple dans la substance, de ne pas rechercher en même temps comment il peut le devenir dans la qualité, ou dans la quantité. Ce ne peut pas être la Dyade indéterminée, pas plus que le Grand et le Petit, qui font qu'il y a deux choses blanches, ou qu'il y a plusieurs couleurs, qu'il y a plusieurs saveurs, plusieurs figures; [1089b] car alors, tout cela, saveurs, figures, couleurs, seraient aussi des nombres et des unités. § 9. Si nos philosophes avaient approfondi ces considérations, ils auraient bien vu la cause de la multiplicité des êtres, et découvert où est la vérité, pour les modes aussi bien que pour les substances. C'est l'identité et l'analogie qui, en ceci, sont les vraies causes. Cette première déviation a fait encore que, [5] en recherchant l'opposé de l'Être et de l'Unité, duquel, en même temps que de l'Être et de l'unité, viendraient tous les êtres, on a admis que cet opposé était le Relatif et l'Inégal, qui ne sont, ni le contraire, ni la négation de l'Unité et de l'Être, et qui ne sont qu'une nature particulière des choses, aussi bien que le sont la substance et la qualité. § 10. Il fallait se demander, aussi, pourquoi les Relatifs sont multiples, et comment il se fait qu'il n'y a pas un seul et unique Relatif. Mais on se contente, ici, de rechercher d'où peut venir la multiplicité des unités, [10] en dehors de l'Un en soi ; et l'on s'abstient de rechercher comment il peut y avoir multiplicité d'Inégaux, après l'Inégal en soi. Cependant nos philosophes emploient, eux aussi, tous ces termes, et ils nous parlent du Grand et du Petit; du Peu et du Beaucoup, d'où ils font venir les nombres ; du Long et du Court, d'où vient la longueur; du Large et de l'Étroit, d'où vient la surface ; de l'Épais et du Mince, d'où viennent les solides; et ils reconnaissent, ainsi, une foule d'espèces diverses du Relatif. [15] Mais encore une fois, d'où vient, selon eux, cette multiplicité, et quelle en est la cause ? § 11. Il faut donc, de toute nécessité, comme nous le soutenons, supposer, dans tous les cas, l'Être en puissance. L'auteur de la doctrine que nous étudions a expliqué, en outre, qu'on doit entendre par Relatif ce qui en puissance est telle chose et telle substance, sans exister cependant en soi, comme il l'eût dit de la qualité, qui n'est, ni l'Un ou l'Être en puissance, [20] ni la négation de l'unité, ni celle de l'Être, mais qui compte néanmoins parmi les êtres. Ainsi que nous l'avons fait observer, il eût bien mieux valu, puisque notre philosophe recherchait d'où vient la multiplicité des êtres, qu'il ne se bornât pas à se demander comment, dans une seule et même catégorie, y a multiplicité de substances, ou multiplicité de qualités ; en un mot, il aurait dû rechercher comment la multiplicité des êtres est possible en général, puisque les êtres sont, tantôt des substances, tantôt de simples modes, tantôt des Relatifs. § 12. Pour les catégories autres que la substance, la question de savoir comment la multiplicité peut s'y produire, [25] mérite plus d'insistance encore. Comme en elles, l'Être n'est plus séparable, on pourrait dire que c'est, parce que le sujet peut devenir et être plusieurs choses, qu'il y a aussi plusieurs qualités de possibles et plusieurs quantités. Mais il n'en faut pas moins qu'il y ait toujours une matière pour chacun de ces genres. Seulement, il est impossible que cette matière soit séparée des substances. Mais, pour les individus, il y a quelque motif sérieux de se demander comment l'individuel peut devenir multiple, [30] s'il n'y a pas, d'abord, un individu réel comme lui, et une nature du genre de celle que nous venons d'indiquer. § 13. C'est même de là plus particulièrement, qu'est venue la question de savoir comment les substances en acte peuvent être multiples, et pourquoi il n'y a pas une seule et unique substance. Quoi qu'il en soit, à moins que l'on n'identifie la substance et la quantité, on ne nous dit pas pourquoi, ni comment, les substances sont multiples; on nous explique uniquement comment les quantités le sont. Tout nombre en effet exprime la quantité ; et l'unité l'exprime [35] aussi, à moins qu'elle ne représente une mesure, en tant qu'elle est indivisible sous le rapport de la quantité. Si donc la quantité est autre chose que la substance, et si la substance est autre chose aussi que la quantité, on ne nous explique pas d'où vient l'individualité, ni comment elle se multiplie. [1090a] Mais, en soutenant que la substance et la quantité sont identiques, on soulève encore bien des objections contre soi. § 14. On pourrait en outre insister non moins vivement, sur la manière dont on considère les nombres, en demandant sur quelles preuves on prétend en affirmer l'existence. Quand on admet les Idées, les nombres peuvent, jusqu'à un certain point, expliquer la cause [5] des êtres, puisque chaque nombre est une Idée, et que l'Idée est, dit-on, cause de l'existence de toutes les autres choses, de quelque façon d'ailleurs que ce soit ; théorie que nous lai sons à ses partisans. Mais, quand on repousse ce système, à cause des difficultés qu'il présente, jusqu'au point de s'en passer pour concevoir les nombres, et quand on admet seulement le nombre [10] mathématique, à quoi bon irait-on croire à l'existence d'un nombre idéal? Et en quoi un pareil nombre pourrait-il servir aux autres choses ? Car, d'une part, celui-là même qui en affirme l'existence déclare que ce nombre n'est cause de rien, et il se borne à en faire une certaine nature qui existe en soi. D'autre part, il semble bien en effet que ce nombre n'est cause de quoi que ce puisse être, puisque toutes les considérations et les théorèmes de l'arithmétique se fondent aussi sur des données sensibles, [15] comme nous l'avons fait voir. |

§ 1. Une question générale... Il me semble que cette question n'est pas ici à sa place, et qu'elle interrompt le cours des pensées, bien plutôt qu'elle ne s'y rattache. Il est très vrai que les nombres étant considérés comme éternels, on peut se demander quelle est la nature des choses éternelles d'une manière générale ; mais l'éternité des nombres n'est pas annoncée par quoi que ce soit ; l'auteur ne fait que l'indiquer en quelque sorte; et il revient bien vite â la question de la nature des nombres, qu'il a traitée dans le chapitre précédent, et qu'il va continuer dans celui-ci, après une courte digression. Je crois donc que les deux premiers § du chapitre ΙΙ sont tout à fait déplacés, quoique Alexandre d'Aphrodise n'hésite pas à les commenter, et que personne n'ait jamais soulevé le doute que je signale à la sagacité du lecteur. — Est un composé. On sait le sens spécial qu'Aristote attache au mot de Composé ; le Composé sous-entend toujours un mélange et un concours de la matière et de la forme. — Devient et se produit. Il n'y a qu'un seul mot dans le texte. — En acte. J'ai ajouté ces mots. — Bien que le nombre soit éternel. voilà le lien, très insuffisant, de ce § à la question qui y est soulevée : « Le nombre étant éternel, quelle est la composition des choses éternelles, et, par suite, celle du nombre ? » § 2. Dans d'autres discussions. Alexandre d'Aphrodise rapporte cette indication au Traité du Ciel ; et, en effet, cette même question y est traitée, liv. I, ch. ΙΧ, § 11i, p. 81 de ma traduction. Mais elle a été traitée également un peu plus haut, liv. IX, ch. VIII, § 17. M. Bonitz admet aussi cette référence, et M. Schwegler croit qu'elle est la plus exacte. — Il ne peut pas y avoir... Des éléments... Il semblerait que l'auteur doit conclure que, les nombres étant éternels, ils sont en acte et qu'ils sont sans matière ; cependant il n'en fait rien ; et il laisse, pour n'y plus revenir, la question qu'il vient de soulever. § 3. Quelques philosophes. Ce sont des Platoniciens, si ce n'est Platon lui-même. Ce § me paraît faire suite assez naturellement à la fin du premier chapitre. — Le nombre idéal. Voir plus haut, liv. XIII, ch. VI, § 4. — Le nombre mathématique. Le seul qu'admettaient les Pythagoriciens, et qu'avaient admis aussi quelques disciples de l'école Platonicienne. § 4. Parménide... Il n'est pas possible... MM. Bonitz et Schwegler ont rétabli la citation, d'après les fragments qui nous sont restés de Parménide. Voir les Fragments de Parménide, édition Firmin-Didot, p. 119, l. 52; mais j'ai gardé la leçon vulgaire, parce que c'est celle que donne Alexandre d'Aphrodise. Cette divergence est d'ailleurs sans importance ; et tout ce qu'il en faut conclure, c'est qu'Aristote ne fait pas une citation parfaitement exacte. Parménide n'admettait que l'Être pur et simple, et il rejetait absolument le Non-Être. Aristote reproche aux Platoniciens d'avoir attaché trop d'attention à une doctrine déjà fort ancienne, et qu'on aurait dû oublier. — Et de là, ils ont conclu. Le texte est moins formel. Voir le Sophiste de Platon, p. 223, traduction de M. Victor Cousin. — A les en croire. J'ai ajouté ces mots, pour rendre l'expression grecque dans toute sa force. — Et de quelque autre chose. Qui serait le Non-Être, auquel on donnerait une sorte d'existence. § 5. Plusieurs acceptions. C'est le soin qu'Aristote a toujours pris lui-même ; et l'on peut voir dans la Métaphysique combien de fois il est revenu sur ce sujet. — Les autres catégories. Au nombre de dix, bien qu'il n'y en ait que trois d'énumérées ici. — Venait à ne pas exister. Comme le soutient Parménide. — La réunion de toutes ces nuances. J'adopte ici la ponctuation admise par M. Bonitz, d'après Alexandre d'Aphrodise. — Que l'Être peut revêtir. J'adopte encore ici la leçon proposée par M. Bonitz; la leçon vulgaire dit l'Unité, au lieu de l'Être. — Une seule et même nature. Celle du Non-Être, produisant l'Être, selon les théories Platoniciennes, opposées à celle de Parménide. § 6. Et de quel Être. M. Schwegler croit que ces mots sont une interpolation. Sans doute, ils ne sont pas indispensables ; mais ils ne sont pas contradictoires avec le reste du contexte; et ils rappellent que Platon veut composer les êtres du Non-Être et de l'Être. On peut indifféremment les conserver, ou les retrancher; j'ai préféré garder la leçon vulgaire. — Il va même. Le philosophe désigné par ce pronom est évidemment Platon, comme le dit Alexandre d'Aphrodise; mais je n'ai pas cru devoir être plus précis que le texte. — Fausse et mensongère. Il n'y a qu'un seul mot dans le texte. — Des géomètres. Cet exemple est fréquemment invoqué par Aristote; voir plus haut, liv. XIII, ch. III, § 7. § 7. Cette ligne supposée. Le texte n'est pas aussi formel. — N'entre jamais pour rien. L'observation est parfaitement juste. — Selon les cas. Aristote emploie souvent le mot de Cas au lieu de celui de Catégories. — Le Non-Être en puissance. C'est par cette distinction qu'Aristote es¬saie de concilier l'explication de Platon et la sienne. Oui, c'est bien de l'Être et du Non-Être que les êtres sortent ; mais c'est du Non-Être en puissance , et non pas du Non-Être absolu, comme Platon l'avait compris, dans sa crainte de l'axiome de Parménide. — C'est de celui-là que sortent les choses. Le devenir ne peut s'expliquer que de cette façon. - De ce qui n'est pas homme... Voilà les limites du Non-Être dans le système d'Aristote. — Le blanc. C'est la catégorie de la qualité, après celle de la substance. § 8. Des nombres, des grandeurs et des solides. Toutes choses qui, d'après Platon, sont des substances. Sa théorie se borne à l'étude des substances, dont elle cherche à expliquer la multiplicité ; elle ne va pas jusqu'aux autres Catégories. — La Dyade indéterminée. Il semble qu'il y a bien quelque ironie dans la manière dont Aristote présente sa critique. — Deux choses blanches. Ou peut-être mieux : « Deux blancheurs », pour indiquer qu'il s'agit de la qualité. — Des nombres et des unités. C'est-à-dire encore, des substances d'après la théorie Platonicienne. J'ai répété les mots de Saveurs, Couleurs, Figures, qui, dans le texte, ne sont exprimés que par un pronom pluriel neutre. Mais le sens que je donne est celui qu'adopte Alexandre d'Aphrodise. § 9. Pour les modes aussi bien que pour les substances. Le texte dit simplement : « Dans ces choses aussi ». Je n'ai fait que préciser le sens un peu davantage. Mais ce n'est pas tout-à-fait celui que donne Alexandre d'Aphrodise. — L'identité et l'analogie. Je tire ce sens du commentaire d'Alexandre d'Aphrodise ; mais ce sens n'est pas très sûr, et le texte n'est pas assez clair. M. Schwegler a proposé une variante, qui dissiperait toute obscurité, mais qui n'a pas pour elle l'autorité des manuscrits : « La cause est la même par analogie » . Selon Alexandre d'Aphrodise, Aristote veut dire ici que c'est la matière et la forme qui, par analogie, sont une seule et même cause de la pluralité, dans les substances et dans les modes. La matière peut être tour à tour les contraires, et c'est ainsi qu'elle est cause de la pluralité. — Le Relatif et l'Inégal. Il semblerait, d'après le commentaire d'Alexandre d'Aphrodise, qu'il faudrait lire seulement : « l'Inégal », qui est un relatif. Cette différence est d'ailleurs très peu importante — Une nature particulière. En d'autres termes : «une catégorie », comme celles de la substance et de la qualité. § 10. De l'Un en soi... L'Inégal en soi. Le texte dit : « L'Un primitif... l'Inégal primitif ». Alexandre d'Aphrodise explique cette expression, comme je le fais dans ma traduction. — Eux aussi. J'ai ajouté ces mots. — Encore une fois. Même remarque. § 11. L'auteur de la doctrine que nous étudions. Le texte est moins formel. Évidemment, d'ailleurs, c'est Platon qu'Aristote désigne. — Ainsi que nous l'avons fait observer. Voir plus haut, § 9 et 10. — En général. J'ai ajouté ces mots pour plus de clarté ; et je les tire du commentaire d'Alexandre d'Aphrodise ; ils sont indispensables. § 12. L'Être n'est plus séparable. Les catégories autres que la substance n'ont d'Être que dans le sujet auquel elles s'appliquent comme attributs. La qualité, la quantité, etc., n'existent que dans un sujet préalable ; par elles-mêmes, elles n'ont point de réalité substantielle. — Chacun de ces genres. C'est le mot même du texte, au lieu de celui de catégories. — Pour les individus. Qui sont tous dans la catégorie de la substance. — Comme lui. J'ai ajouté ces mots. J'ai rendu tout ce passage le plus clairement que j'ai pu ; mais je ne saurais me flatter. d'avoir complètement réussi, là où Alexandre d'Aphrodise trouve que l'obscurité est très grande, et où M. Bonitz la déclare impénétrable. — Une nature du genre de celle que nous venons d'indiquer. Cette nature, selon Alexandre d'Aphrodise, est la matière, qui est susceptible de changer et qui, étant en puissance les espèces, les reçoit tour à tour, et cause ainsi la pluralité des substances. Malgré toute l'autorité d'Alexandre, je ne pourrais pas affirmer que ce soit bien le sens de ce passage, et M. Bonitz semble en douter aussi ; mais je ne saurais donner une interprétation meilleure. § 13. De là. L'expression est bien concise; et l'on ne voit pas nettement ce qu'Aristote veut dire. Alexandre d'Aphrodise croit qu'il désigne ici l'erreur des philosophes qui ont pris pour principes l'Un et l'Inégal, au lieu de prendre la matière et la forme, causes de la multiplicité des êtres, selon lui. — Les substances. Le texte dit précisément : « Les êtres ». Alexandre d'Aphrodise dit positivement que par « les êtres », Aristote entend ici « les substances » ; ce qui justifie ma traduction; et, en effet, ce sont les substances proprement dites qui sont opposées aux quantités. — L'unité l'exprime aussi. Le texte est moins formel; mais j'emprunte ce sens au commentaire d'Alexandre d'Aphrodise. — On ne nous explique pas. J'adopte la leçon que M. Bonitz a tirée de plusieurs manuscrits, et qui consiste à supprimer une conjonction. — Que la substance et la quantité sont identiques. Le texte se borne à employer un pronom neutre; la leçon que je suis est celle de M. Schwegler et de M. Bonitz. Alexandre d'Aphrodise n'a pas commenté ce passage. — Bien des objections. L'auteur aurait bien fait d'indiquer précisément ces objections ; la pensée aurait été plus claire.

§ 14. Les nombres. Il

s'agit des nombres idéaux. — Dit-on. J'ai ajouté ces mots,

qui me semblent ressortir du contexte, puisque Aristote expose une

théorie qui n'est pas la sienne. — D'un nombre idéal? Le

texte dit simplement : « Un tel nombre ». — Les considérations et

les théorèmes. Il n'y a qu'un seul mot dans le grec. — Comme

nous l'avons fait voir. Plus haut, liv. XIII, ch. II, § 4. ici

encore, je dois faire remarquer, comme je l'ai déjà fait, combien il

est difficile de bien comprendre ce chapitre et quelques autres de

ce livre. Cette difficulté tient à ce que nous n'avons que la

réfutation d'Aristote, sans pouvoir étudier précisément les

doctrines auxquelles il veut répondre. Cette obscurité, d'ailleurs,

n'est pas spéciale à la Métaphysique, et on la retrouve, à peu près

au même degré, toutes les fois qu'Aristote discute les opinions de

ses devanciers. Leurs ouvrages sont sous ses yeux, et ils sont fort

connus de son temps. Dans le nôtre, nous ne les connaissons que par

des fragments insuffisants, et le plus souvent nous ne les

connaissons pas du tout. De là, notre extrême embarras. |

|

Suite de la critique de la théorie des Idées; doctrine et erreur des Pythagoriciens ; ils sont dans le vrai quand ils ne séparent pas les nombres et les choses; théories diverses où ils ne tiennent pas assez compte des faits tels que nos sens les observent en ce monde ; opinion de quelques philosophes sur le rôle des limites dans la composition des corps ; les limites ne peuvent pas être des substances ; ordre et régularité des oeuvres de la nature ; théories des premiers philosophes, qui ont admis le nombre idéal et le nombre mathématique ; défauts de toutes ces théories ; on peut leur appliquer le mot de Simonide sur les discours sans fin ; les Pythagoriciens essaient d'expliquer l'origine des choses ; leurs recherches sur l'univers sont surtout physiques ; et l'on ne peut s'en occuper qu'indirectement dans la présente étude. |

|

|

§ 1. Les philosophes qui ont admis l'existence des Idées, et qui les prennent pour les nombres, supposent, pour expliquer les choses particulières, qu'outre les choses multiples, il y a une certaine unité à laquelle chacune d'elles se rapporte ; et ils essaient, pour tout objet individuel et Un, de montrer par là comment, et par quelle cause, il existe. Mais, comme toutes ces théories ne sont, ni nécessaires, ni même possibles, [20] on ne saurait dire qu'elles expliquent davantage l'existence du nombre. § 2. Quant aux Pythagoriciens, comme ils avaient observé que beaucoup des propriétés des nombres se trouvent dans les corps sensibles, ils ont soutenu que les êtres sont des nombres, mais non pas des nombres séparés ; et ils ont avancé que les choses se composent de nombres. Et pourquoi? Parce que, selon eux, les propriétés des nombres se manifestent dans l'harmonie musicale, dans [25] le Ciel, et dans une foule d'autres choses. § 3. Lorsqu'on n'admet que le nombre mathématique tout seul, il n'est pas possible d'accepter de telles doctrines, même en partant des hypothèses qu'on se donne ; mais on disait que, sans cette condition, la science des nombres n'est pas possible. Pour notre part, nous répétons, ainsi que nous l'avons précédemment établi, que, de toute évidence, les entités mathématiques ne sont pas séparées des choses ; [30] car, si les nombres étaient séparés, leurs propriétés ne se retrouveraient pas dans les corps. § 4. Sur ce point, les Pythagoriciens sont à l'abri de toute critique. Mais, quand ils composent les corps de la nature avec des nombres, quand ils composent, avec des éléments qui n'ont, ni légèreté, ni pesanteur, les corps légers ou pesants, ils semblent vraiment nous parler d'un autre ciel et d'autres corps, mais non des corps que nos sens [35] connaissent. Quant à ceux qui veulent que le nombre soit séparé, ils se fondent sur ce que les axiomes, tout vrais qu'ils sont et tout en persuadant l'esprit, ne s'appuient pas non plus sur les choses sensibles, et que, cependant, on admet leur existence et leur séparation, de même qu'on fait aussi cette hypothèse pour les grandeurs mathématiques. § 5. [1090b] Mais, il est clair qu'un raisonnement opposé amènera des conséquences contraires; et la question que nous posions tout à l'heure, reste à résoudre par ceux qui adoptent ce système : « Pourquoi, disions-nous, les nombres n'étant pas dans les objets sensibles, leurs propriétés cependant se trouvent-elles dans les objets sensibles ? » § 6. [5] Quelques autres philosophes, remarquant que les limites et les extrémités des grandeurs sont, le point pour la ligne, la ligne pour la surface, la surface pour le solide, s'imaginent justifier, par cet argument, l'existence indispensable de pareilles natures. Mais, ici encore, il faut bien prendre garde que ce raisonnement ne soit trop peu solide; car ces extrémités des grandeurs ne sont pas des substances réelles ; ce sont là bien plutôt de simples limites, puisqu'il faut toujours qu'il y ait une limite à une marche quelconque, et, d'une manière générale, au mouvement. [10] On prétend donc faire de ces limites un objet réel et une substance ; mais c'est absurde; car, en supposant même que ce soient là de véritables substances, elles feront toutes partie des choses sensibles, puisque l'on reconnaît cette vérité. Et alors comment peuvent-elles en être séparées? § 7. On pourrait encore insister, à moins que l'on ne soit de trop facile composition, et demander : Pourquoi, dans tout [15] nombre, quel qu'il soit, et dans les entités mathématiques, les éléments antérieurs et les éléments postérieurs n'ont-ils pas la moindre influence les uns sur les autres ? Ainsi, en supposant même qu'il n'existe pas de nombre, les grandeurs n'en doivent pas moins exister, pour ceux qui ne croient absolument qu'aux êtres mathématiques ; et en supposant encore que ces êtres n'existent pas non plus, il reste du moins l'esprit qui les conçoit, et les corps sensibles qui les contiennent. Cependant, d'après tout ce que nous voyons, la nature ne montre pas à nos yeux une succession [20] de vains épisodes, comme on en trouve dans une mauvaise tragédie. § 8. Il est vrai que les philosophes qui croient à l'existence des Idées, échappent du moins à cette faute, en prétendant que les grandeurs viennent de la matière et du nombre : les longueurs étant, selon eux, formées avec la Dyade ; les surfaces étant formées avec la Triade ; les solides étant formés avec la Tétrade, ou bien encore de tels autres nombres; car ceci importe assez peu. Mais ces entités-là [25] sont-elles bien des Idées ? En quel lieu les place-t-on ? Quel rapport ont-elles avec les êtres réels? Elles n'en ont absolument aucun, pas plus que les entités mathématiques. Il n'est pas même possible de leur appliquer aucun des théorèmes ordinaires, à moins de vouloir bouleverser les mathématiques, de fond en comble, et de s'y faire des doctrines insoutenables et toutes particulières. Rien n'est plus aisé, [30] en imaginant des hypothèses quelconques, que d'en tirer un long tissu d'argumentations sans fin ; et telle est l'erreur de ceux qui, sur cette pente, ont essayé d'accoupler les entités mathématiques et les Idées. § 9. Mais les philosophes qui, les premiers, avaient réduit les espèces du nombre à deux, le nombre idéal et le nombre mathématique, sans vouloir en ajouter d'autre, ne nous ont pas dit, et ils eussent été bien embarrassés de nous dire, ce que c'est précisément que le [35] nombre mathématique et d'où il vient; car ils en font un intermédiaire entre le nombre idéal et le nombre sensible. Si le nombre mathématique est formé du Grand et du Petit, il se confond alors avec le nombre idéal. Mais c'est d'un Grand et d'un Petit tout différents, puisqu'on leur fait produire les grandeurs. [1091a] Si l'on dit que c'est encore un autre Grand et Petit , alors on multiplie les éléments sans mesure; et, si l'on veut que quelque unité soit le principe de l'un et de l'autre, il faudra que cette unité devienne un terme commun, supérieur à tous les deux. Il y a donc à rechercher comment cet Un en soi peut devenir ces termes multiples ; et, en même temps, le nombre devra se former d'une autre manière que de [5] l'Un en soi et de la Dyade indéterminée ; ce qui pourtant est impossible, d'après notre philosophe. § 10. Toutes ces théories sont insensées ; elles se combattent elles-mêmes et se contredisent, en même temps qu'elles contredisent la raison. C'est bien là que l'on retrouve « Ce discours sans fin » dont parle Simonide ; car ce discours sans fin ressemble beaucoup à celui de nos esclaves, quand ils n'ont absolument rien de bon à nous alléguer. Ces prétendus éléments du [10] Grand et du Petit nous font l'effet, on peut dire, de jeter les hauts cris, en se voyant si violemment réunis, et de ne pouvoir engendrer que le nombre multiplié sans cesse par lui-même. § 11. En outre, il est bien absurde, ou plutôt il est absolument impossible, de nous parler d'une origine lorsqu'on fait les nombres éternels. Mais, quant à savoir si les Pythagoriciens admettent, ou n'admettent pas, une origine pour les nombres, il n'y a pas la moindre hésitation sur ce point; [15] car ils disent très clairement que, l'Un en soi s'étant une fois constitué, soit par des surfaces, soit par une couleur, soit par un germe, soit par d'autres éléments, qu'on ne saurait d'ailleurs nous indiquer, la partie de l'infini la plus voisine fut attirée sur-le-champ et fut bornée par la limite. Mais, comme les Pythagoriciens traitent de l'univers, et qu'ils prétendent en parler d'après les principes de la Physique, il est juste de n'étudier leurs recherches qu'en traitant de [20] la nature, et de n'en pas parler davantage dans la présente étude, puisqu'elle s'occupe de principes qui régissent les choses immobiles. Par conséquent, nous ne considérerons ici que la génération des nombres de cette espèce. |

§ 1. Les philosophes qui ont admis l'existence des Idées. Les Platoniciens sont assez clairement désignés; mais il ne s'agit ici que des Platoniciens purs, qui adoptaient toute la doctrine du maître, sans la modifier, et qui confondaient les Idées et les Nombres. — Pour expliquer les choses particulières. Aristote se sert ici d'une expression qu'il a déjà employée plus haut, liv. 1, ch. VII, § 37, et liv. VII, ch. VI, § 10, et qui a quelque chose d'assez insolite ; le sens d'ailleurs ne peut être douteux. — Comment et par quelle cause. La phrase grecque n'est pas très régulièrement construite ; et l'on a proposé diverses modifications, qui ne semblent pas indispensables. On peut donc la garder telle qu'elle est. Seulement, on pourrait lui donner aussi un sens un peu différent que celui que j'ai adopté : « Ils essaient pour expliquer les choses particulières de montrer comment et pourquoi, outre les choses multiples, il est possible de trouver une certaine unité, à l'occasion de chacune d'elles. » — Ni même possibles. Le jugement est sévère ; mais cette sévérité contre la théorie des Idées est habituelle dans Aristote. § 2. Mais non pas des nombres séparés. C'est la différence principale qu'Aristote signale toujours entre le Pythagorisme et le Platonisme. L'existence des choses ne tient pas plus aux Nombres qu'aux Idées, selon lui; mais du moins, les Pythagoriciens n'ont jamais isolé les nombres des choses sensibles ; voir plus haut, liv. I, ch. v, §§ 3 et suiv., et liv. XIII, ch. VII, § 9. -Et pourquoi? Cette tournure de phrase, un peu brusque, se présente bien rarement dans le style d'Aristote. Mais il est possible que cette rédaction ne soit pas de lui, vu le désordre de tout l'ouvrage. — Dans l'harmonie musicale, dans le Ciel... Voir l. I, c. V, § 3 et suiv. § 3. Mais on disait. Ceci est sans doute une objection des Pythagoriciens, qui soutenaient que la science des nombres n'est possible, que si le nombre mathématique existe par lui-même, et est supérieur aux choses, sans en être séparé. — Précédemment. Voir plus haut, liv. XIII, ch. II, § 4, et ch. III, § 2. — Ne sont pas séparées des choses. C'est vrai; mais il est difficile de concilier l'éternité des nombres avec leur existence dans les choses périssables. § 4. Sur ce point. Les Pythagoriciens n'ont jamais séparé des choses, ni les nombres, ni les entités mathématiques en général, comme le faisaient les purs Platoniciens. — Ils semblent vraiment nous parler. Cette critique est très juste; et le Pythagorisme n'a jamais pu s'en défendre. — Quant à ceux qui veulent... Ce sont sans doute Xénocrate et Speusippe que l'auteur veut désigner ici. — Les axiomes. Sous-entendu : Mathématiques. § 5. Disions-nous. Le texte n'est pas aussi formel. Voir plus haut, la fin du § 3. § 6. Quelques autres philosophes. Voir plus haut, liv. VII, ch. II, § 3, les mêmes théories exposées de la même manière, sans que les philosophes à qui elles appartiennent soient désignés plus précisément. — Des grandeurs. J'ai ajouté ces mots. — Par cet argument. Même remarque. — A une marche. C'est l'expression même du texte. § 7. La moindre influence. Le mot grec est aussi vague que ma traduction. Alexandre d'Aphrodise l'explique en ce sens que les seconds éléments devraient venir des premiers, et ainsi de suite. Au contraire, les philosophes que critique Aristote n'établissaient aucun lien entre les nombres et les grandeurs, séparant ainsi des choses qui, dans les mathématiques, sont étroitement unies. — Qui les conçoit... qui les contiennent. J'ai fait ces additions, pour plus de clarté. — Une succession de vains épisodes. Le texte n'est pas aussi développé. Cette pensée d'ailleurs est très remarquable; et elle a été citée bien souvent pour montrer qu'Aristote croyait à l'unité systématique de tous les phénomènes naturels, et à une cause universelle qui gouverne le monde. § 8. Les philosophes... Il semble bien que ceci s'applique à Platon, comme l'ont cru MM. Brandis et Zeller, s'appuyant sur l'autorité de Syrien. M. Bonite ne repousse pas tout à fait cette conjecture ; mais il fait observer, avec raison, qu'un peu plus bas, § 9, Aristote distingue Platon des philosophes qu'il vient de citer. Voir aussi Traité de l'Äme. I, ch. II, § 7, p. 113 de ma traduction. - Ces entités-là. Le texte se contente d'employer un pronom neutre indéterminé. Il s'agit évidemment des entités mathématiques, non pas des longueurs, surfaces, solides, mais des Dyades, Triades, Tétrades.—Aucun des théorèmes ordinaires. J'ai ajouté le dernier mot, qui ressort du contexte ; voir plus haut, § 4. — D'argumentations sans fin. Voir un peu plus bas, § 10, le mot de Simonide contre la prolixité ; et plus haut, liv. XIII, ch. VIII, §§ 4 et 8. § 9. Les philosophes. Ceci se rapporte manifestement à Platon ; voir plus haut, liv. XIII, ch. VI, § 10. — Sans en vouloir ajouter d'autre. Il me semble que c'est encore le sens le plus naturel de ce passage, puisque Aristote reproche à Platon de n'avoir reconnu que deux espèces de nombre. — Si le nombre mathématique.... Le texte n'est pas aussi formel. — Est formé du Grand et du Petit. Le Grand et le Petit se confondent. dans les théories Platoniciennes, avec la Dyade indéfinie ; et le nombre idéal est formé de cette Dyade et de l'unité.—Tout différents. C'est une seconde espèce du Grand et du Petit, d'où sortent les grandeurs, comme les nombres sortent de la première espèce. — C'est encore un autre Grand et Petit. C'est le sens que donne Alexandre d'Aphrodise ; et c'est comme une troisième espèce du Grand et du Petit, ainsi qu'il le dit. Tout ce passage est d'ailleurs fort obscur, toujours à cause de l'extrême concision du texte. L'objection d'Aristote consiste en ceci : Le nombre mathématique ne peut pas venir du Grand et du Petit, qui forment déjà le nombre idéal ; mais, comme le nombre mathématique produit les grandeurs, il faudrait que ce Grand et ce Petit fussent différents de ceux du nombre idéal. Ce serait une seconde espèce du Grandet du Petit. Puis enfin, il en faudrait une troisième pour les nombres sensibles. — Sans mesure. J'ai ajouté ces mots. — De l'un et de l'autre. Du nombre idéal et du nombre mathématique. — D'après notre philosophe. Platon. § 10. Simonide. Il s'agit sans doute du Simonide de Céos, le rival heureux d'Eschyle. L'autre Simonide, d'Amorgos, est antérieur d'un siècle environ. — A celui de nos esclaves. Il semble bien que ceci est la continuation de la citation de Simonide ; voir la même pensée expliquée un peu plus complètement, dans la Rhétorique, liv. III, ch. XIV, § 18, p. 108 de ma traduction. — De jeter les hauts cris. Cette métaphore est à remarquer dans le style d'Aristote. — Multiplié sans cesse par lui-même. Plus haut, liv. XIII, ch. VII, § 8, Aristote a dit que la Dyade indéfinie ne pourrait jamais produire que des nombres toujours doubles les uns des autres. § 11. Les nombres éternels. Le texte est moins précis, et bien des commentateurs ont cru qu'il s'agissait des choses éternelles en général, et non pas simplement des nombres ; j'ai cru devoir restreindre la pensée comme le fait ma traduction, pour que cette fin du chapitre se liât plus étroitement avec tout ce qui précède. — Par la limite. Qui est encore l'Un en soi, tel que le conçoivent les Pythagoriciens. — Qu'en traitant de la nature. C'est-à-dire, dans les ouvrages comme la Physique, le Traité du Ciel, etc. — Que la génération des nombres. Ceci justifie en partie l'interprétation que je me suis permise au début du §. |

|

Suite de la critique de la théorie des Idées et des nombres ; question nouvelle sur le rapport du bien et du beau avec les principes ; opinion des Théologues contemporains et des plus anciens poètes sur l'unité dans l'ordre universel des choses; citations de Phérécyde, des Mages, d'Empédocle, d'Anaxagore ; difficulté de comprendre ce que c'est que le bien dans la théorie des Idées ; confusion fâcheuse du bien et du mal dans plusieurs systèmes ; causes générales de ces erreurs. |

|

|

§ 1. Les Pythagoriciens n'admettent pas la production de l'impair, parce qu'il leur semble de toute évidence qu'il n'y a que le pair qui soit produit. Mais, quelques philosophes prétendent que le nombre pair se compose, tout d'abord, de termes inégaux, le Grand et le Petit, ramenés à l'égalité. Ainsi, avant de devenir égaux, [25] il fallait nécessairement que l'inégalité régnât entre eux. Mais, s'ils étaient rendus égaux de toute éternité, ils n'étaient donc pas primitivement inégaux ; car il ne peut pas y avoir quelque chose d'antérieur à ce qui est éternel. Par conséquent, il est clair que ce n'est pas seulement d'une manière spéculative que ces philosophes admettent la génération des nombres. § 2. Ici se présente une question [30] , qu'on aurait grand tort de regarder comme facile à résoudre. Quel rapport les éléments et les principes ont-ils avec le Bien et le Beau? Ou, pour préciser encore davantage la question : Le bien en soi et le parfait en soi, comme nous voulons les entendre, font-ils partie des principes? Ou ne viennent-ils qu'en sous-ordre et après eux? Cette dernière opinion semble être celle de quelques Théologues de nos jours, qui [35] nient que le bien et le parfait soient des principes, et qui croient que le bien et le beau n'ont apparu qu'après de bien longs progrès, dans la nature des choses. S'ils adoptent cette doctrine, c'est afin d'éviter la sérieuse difficulté qu'on soulève lorsqu'on prétend, comme on le fait quelquefois, que c'est l'Un en soi qui est le principe. [1091b] Mais ici la difficulté vient, non pas de ce qu'on regarde le bien comme inhérent au principe, mais de ce qu'on prend l'Un en soi pour principe, et de ce que, prenant ce principe pour élément, on veut faire sortir le nombre de l'Un en soi. § 3. Les poètes les plus anciens avaient une opinion semblable, lorsqu'ils attribuaient la puissance souveraine et [5] le règne sur toutes choses, non pas aux êtres qu'ils regardent comme les premiers, la Nuit, le Ciel, le Chaos, ou même l'Océan, mais à Jupiter. Ce qui les a portés à s'exprimer de cette manière, c'est qu'ils font varier les maîtres du monde. Mais, ceux d'entre eux qui, par un sage mélange, ont évité de rendre ces pensées uniquement sous les formes de la fable, par exemple Phérécyde, et quelques autres, [10] ont posé le Bien, dans toute sa perfection, comme le premier générateur des choses. C'est là aussi ce qu'ont fait les Mages, et les philosophes qui sont venus plus tard, tels qu'Empédocle et Anaxagore, quand ils ont pris, l'un, l'Amour pour l'élément, et l'autre, l'Intelligence pour principe. § 4. Quant à ceux qui ont admis des substances immobiles, il en est qui ont dit que l'Un en soi est le bien en soi, tout en déclarant, néanmoins, que l'Un en soi [15] est surtout l'essence du bien. Mais ici on peut se poser cette question : A laquelle de ces opinions doit-on s'arrêter? Il serait bien singulier que, si les attributs premiers, qui appartiennent à l'Être premier, sont d'être éternel et souverainement indépendant, ce ne fût pas à titre de Bien que lui appartinssent aussi l'indépendance et l'éternelle conservation. Mais, rien ne peut être impérissable, ni indépendant, par aucun autre motif que celui de sa perfection même. § 5. Donc, affirmer qu'il existe [20] un principe de ce genre, c'est une vérité conforme à la raison ; mais, prétendre que ce principe est l'Un en soi , ou que si ce n'est pas l'Un, c'est un élément et l'élément des nombres, c'est une théorie insoutenable. Il y a là une énorme difficulté, dont quelques philosophes ont cru se débarrasser, en reconnaissant que l'Un en soi est le premier des principes et le premier élément, mais seulement le principe du nombre mathématique. [25] Dès lors, toutes les unités deviennent chacune un Bien, et l'on se trouve avoir ainsi une abondance de Biens vraiment incalculable. § 6. Si, d'autre part, les Idées sont des nombres, les Idées aussi sont toutes et chacune un Bien particulier. Peu importe, d'ailleurs, qu'on suppose des Idées pour tout ce qu'on veut; car, s'il n'y a des Idées que pour les Biens, les substances cesseront d'être des Idées; et s'il y a des Idées aussi pour les substances, tous les animaux, [30] toutes les plantes, tous les êtres qui participent aux Idées seront bons également. On le voit : ce seraient là des conséquences absurdes ; et, par suite, l'élément contraire de l'Un en soi, ou la pluralité, ou l'inégal, ou le Grand et le Petit, seraient le Mal en soi. C'est là ce qui fait que notre philosophe a évité de confondre le Bien avec l'Un en soi ; car il aurait fallu accepter aussi la proposition contraire, et dire que le Mal est la nature de la pluralité, puisque les contraires [35] sont la condition de toute production. § 7. Mais. d'autres philosophes pensent que la nature du Mal vient de l'inégalité. Alors, tous les êtres participeraient au Mal, sauf cependant l'Un en soi. Les nombres participeraient plus que les grandeurs à ce mal sans mesure. [1092a] Le Mal prendrait la place du Bien ; et ainsi, il chercherait et désirerait sa propre destruction, puisque le contraire est destructif du contraire. Mais si, comme nous le soutenons, la matière de chaque chose est cette chose même en puissance : par exemple, si le feu en puissance est [5] la matière du feu en acte, le Mal sera lui-même le Bien en puissance.

§ 8. Du reste, toutes ces

erreurs, quelles qu'elles soient, viennent de ce qu'on fait de tout principe un

élément, ou de ce qu'on prend les contraires pour principes, ou de ce qu'on

prend pour principe l'Un en soi, ou de ce qu'en faisant, des nombres, les

premières substances, on les sépare des choses, et qu'on en fait des Idées. |

§ 1. Les Pythagoriciens. Le texte est tout à fait indéterminé ; et il n'a qu'un verbe à la troisième personne du pluriel, qu'on peut rapporter indifféremment à qui l'on veut; mais la fin du chapitre précédent me semble indiquer très spécialement qu'il s'agit ici des Pythagoriciens. M. Bonitz attribue cette théorie aux Platoniciens. — Quelques philosophes. Je crois que ce sont les Platoniciens qu'Aristote veut désigner ; et ceci me confirme d'autant plus dans la conjecture que je viens d'émettre. — Ce n'est pas seulement d'une manière spéculative. D'après Alexandre d'Aphrodise, ceci se rapporte à une opinion de Xénocrate, qui, pour défendre certaines parties de la doctrine Platonicienne , prétendait que Platon n'avait exposé qu'une pure théorie, sans aucune application réelle. Il me semble que tout ce premier § appartient au chapitre précédent et non point à celui-ci, puisque la question traitée au § 2 et dans les suivants, est toute différente ; mais je n'ai pas voulu changer la division ordinaire des chapitres. § 2. Une question. Cette question est, en effet, une des plus importantes qu'on puisse se poser; mais elle ne tient que fort indirectement à la théorie des Nombres ; et elle aurait été beaucoup mieux placée dans le Xlle livre, au chapitre VII, où est présentée la théorie du moteur premier immobile. — En sous-ordre et après eux. Il n'y a qu'un seul mot dans le texte. — Quelques Théologues de nos jours. Alexandre d'Aphrodise n'indique pas quels sont ces Théologues contemporains d'Aristote. D'ordinaire, Aristote applique ce nom de Théologues aux sages des premiers âges, Hésiode et les autres; voir plus haut, liv. III, ch. IV, § 15. M. Bonite croit qu'ici il s'agit de Speusippe, et de quelques Pythagoriciens ; mais le texte peut offrir encore un autre sens, qui a semblé préférable à quelques commentateurs : « Mais cette dernière opinion semble être celle de quelques philosophes de nos« jours, qui, l'empruntant aux Théologues, ont nié que.... » Plus haut, liv. XII, ch. VII, § 8, cette doctrine sur la place subordonnée du Bien et du Beau a été formellement attribuée aux Pythagoriciens et à Speusippe. — Que l'on prend l'Un en soi pour le principe. C'est le système de Speusippe, emprunté à l'école Pythagoricienne. § 3. Les poètes les plus anciens. Hésiode, et les autres un peu plus récents que lui, quoique fort anciens encore. Voir liv. I, ch. IV. § 1. — Aux êtres qu'ils regardent comme les premiers. Le texte est un peu moins explicite. — La Nuit, le Ciel, le Chaos. Voir plus haut, liv. XII, ch. VI, § 8. Alexandre d'Aphrodise rapporte tout ce passage à Orphée ; et plusieurs commentateurs se sont rangés à son avis. D'autres rapportent seulement la Nuit et le Ciel à la doctrine Orphique; ils rapportent ensuite le Chaos à Hésiode, et l'Océan à Homère. - Phérécyde. De Syros, contemporain de Pythagore, à ce qu'on croit. C'est la seule fois qu'Aristote parle de lui ; et l'on voit qu'il le tient en grande estime. Phérécyde passait dans l'Antiquité pour un des maîtres de Pythagore; mais cette assertion n'a rien de certain. Voir Diogène de Laërte, liv. I, ch. n, p. 30, édition Firmin-Didot. Il est assez remarquable que Phérécyde ait été souvent omis par les historiens de la philosophie, entre autres M. Edouard Zeller. — Les Mages. Voilà la seule fois qu'Aristote ait parlé des doctrines des Mages ; et il semble leur prêter ici des opinions que d'ordinaire on ne leur attribue pas. Dans un fragment que nous a conservé Diogène de Laërte , Préface, § 8, Aristote, au Ille livre de son Traité sur la Philosophie, rapportait exactement le système des Mages sur les deux principes opposés qui régissent l'univers, Ormusd et Ahriman. De plus, il affirmait que les Mages étaient antérieurs aux Égyptiens eux-mêmes. Si l'on en croit Diogène de Laërte, loc. cit., Aristote avait fait sur le Magisme un ouvrage spécial intitulé le Magique. Il est d'autant plus singulier qu'il rapproche ici les Mages d'Empédocle et d'Anaxagore , dont les opinions sont si différentes. Hérodote, liv. I, ch. CXXXI, semble penser comme Aristote que les Mages ne croyaient qu'à un seul principe. — Empédocle et Anaxagore. Voir plus haut, liv. I, ch. In, § 28, et ch. IV, § 3 et § 8. § 4. Des substances immobiles. En d'autres termes : « Des Idées. » Ceci s'adresse spécialement à Platon ; voir plus haut, liv. I, ch. vi, § 16, où Aristote attribue à Platon d'avoir fait de l'unité la cause même du Bien, comme il fait de la matière la cause du Mal. — A laquelle de ces opinions. Il s'agit de savoir si le Bien est le principe premier et souverain de l'univers, ou si c'est l'Un en soi, comme le croyaient les Éléates et les Platoniciens. — Attributs premiers.... à l'Être premier. Cette répétition est dans le texte. — Et l'éternelle conservation. L'expression grecque n'est pas plus déterminée. Toutes ces théories sont d'ailleurs parfaitement conformes à celles du livre XII, sur le premier moteur immobile. § 5. Une théorie insoutenable. Le jugement est vrai, quoique la forme où il est exprimé soit peut-être un peu sévère. Mais cette critique ne touche pas beaucoup Platon qui, comme son maître, a fait du Bien la première et la plus haute des Idées; voir la République, liv. VII, p.70 et 105 de la traduction de M. Victor Cousin. — Quelques philosophes. De l'école de Platon, mais qu'il serait difficile de désigner d'une manière plus précise. — Abondance de Biens vraiment incalculable. Il semble qu'il y a aussi dans le texte cette nuance d'ironie, comme le remarque M. Bonitz. D'ailleurs, le texte est moins formel que ma traduction, que j'ai dû préciser un peu davantage. § 6. Les substances cesseront d'être des Idées. Parce qu'il y a des substances mauvaises; et par conséquent, celles-là ne peuvent être des Idées, qui représentent toutes le Bien. — Tous les animaux, toutes les plantes. La conséquence est évidemment absurde, puisqu'il y a des animaux et des plantes nuisibles. — Notre philosophe. Il est probable que ceci s'adresse plus particulièrement à Speusippe, comme le dit Alexandre d'Aphrodise. — Le mal est la nature de la pluralité. Si le Bien est l'Un en soi, le Mal est le contraire de l'unité, c'est-à- dire qu'il est la pluralité. § 7. D'autres philosophes. Alexandre d'Aphrodise désigne spécialement Empédocle ; mais on peut croire que cette critique d'Aristote s'adresse aussi à Platon. — L'Un en soi. Qui, dans le système d'Empédocle, se confond avec l'Amour, lequel est le seul à ne pas participer à la Discorde. — Les nombres participeraient plus. Parce qu'ils sont plus rapprochés du principe, et que les grandeurs n'existent que par l'intermédiaire des nombres. Cette théorie est fort obscure. § 8. Du reste. Résumé de toutes les objections précédentes contre les différentes théories qui n'admettent pas le Bien comme premier principe des choses. Voir le liv. XII, ch. VII. |

|

Suite de la critique de la théorie des Nombres ; les nombres né sont pas les premiers éléments des choses ; dans quelle mesure on peut dire que le nombre se mêle aux choses; le nombre ne peut pas venir des contraires; le nombre est impérissable , tandis que les contraires sont essentiellement périssables ; erreur d'Eurytus ; les nombres ne peuvent être à aucun titre causes des choses ; ils ne sont, ni cause substantielle, ni cause efficiente, ni cause finale. |

|

|

§ 1. Si l'on ne peut s'empêcher de compter le Bien parmi les principes, et s'il est impossible également de [10] l'y comprendre comme on l'a fait, il est clair que cette double impossibilité tient à ce qu'on a mal déterminé les principes, ainsi que les substances premières. On n'est pas plus dans le vrai, quand on assimile les principes de l'univers à l'organisation des animaux et des plantes, et que, voyant que, dans ces derniers êtres, les plus parfaits viennent toujours d'êtres indéterminés et incomplets, on croit pouvoir affirmer qu'il en est de même des premiers principes; ce qui [15] ôterait toute existence réelle à l' Un en soi. § 2. Mais les principes, aussi, d'où viennent les animaux et les plantes, sont complets, quoiqu'on en dise ; car c'est l'homme qui engendre l'homme , et ce n'est pas la semence qui est le principe antérieur. Il n'est pas moins absurde de faire l'espace, ou le lieu, contemporain des solides mathématiques ; car le lieu se rapporte spécialement aux individus, qui sont, en effet, séparables ; mais les êtres mathématiques [20] ne sont pas dans un lieu quelconque ; et il est tout aussi peu sensé de dire que le lieu existe pour eux, et de ne pas dire ce qu'est ce lieu. § 3. Puisqu'on prétend que les êtres viennent d'éléments, et puisqu'on fait, des nombres idéaux, les premiers des êtres, il fallait, parmi les sens divers où l'on peut dire d'une chose qu'elle vient d'une autre, expliquer spécialement la manière dont le nombre vient des principes. Est-ce en se mêlant [25] à eux, par exemple ? Mais tout n'est pas susceptible de mélange ; l'être qui vient à se produire par suite d'un mélange est un autre être ; et l'Un en soi n'est plus séparé, et ne forme plus une autre nature, comme le veulent nos philosophes. Si ce n'est pas par un mélange que se forme le nombre idéal, sera-ce par une composition, comme la syllabe se compose de lettres? Alors, une position est ici de toute nécessité ; et quand l'esprit pense l'unité et la pluralité, il les pense séparément l'une et l'autre. Ce sera donc là le nombre, à savoir : une composition d'unité et de pluralité, ou bien de l'Un en soi et de l'Inégal. § 4. Mais, comme quand on dit d'une chose qu'elle est composée de certains éléments, [30] cette expression signifie, tantôt que ces éléments subsistent dans la chose, et tantôt qu'ils n'y subsistent pas, de laquelle de ces deux façons le nombre sera-t-il composé? Il n'est possible qu'un être soit composé d'éléments, qui subsistent en lui, que quand il y a génération de cet être. Ou bien peut-être, le nombre vient-il de ses éléments, comme d'une semence. Mais il ne se peut pas que rien sorte de l'indivisible. Le nombre se compose-t-il encore comme une chose dont on dit qu'elle vient de son contraire, lequel ne reste pas permanent? Mais, tout ce qui se produit ainsi vient d'abord d'une chose qui subsiste d'une manière permanente. Or, puisque l'on prend l'Un en soi, tantôt pour le contraire de la pluralité, [1092b] tantôt pour le contraire de l'Inégal, l'unité étant considérée comme représentant l'égal, le nombre, alors, viendrait, en quelque sorte, des contraires. Donc, il y aurait alors un autre terme; et c'est de ce troisième terme, qui serait permanent, et de l'un des deux autres, que se composerait, ou que sortirait, le nombre. § 5. Puis, comment se fait-il que toutes les choses qui viennent de contraires, ou qui ont des contraires, soient périssables, fussent-elles uniquement [5] composées du contraire tout entier, et que le nombre ne soit pas périssable comme elles? On ne nous dit rien de cette difficulté, quoique cependant le contraire, qu'il soit dans la chose ou qu'il n'y soit pas, détruise toujours son contraire, comme on dit que la Discorde détruit le Mélange; ce qui pourtant ne devrait pas avoir lieu, puisque le Mélange n'est pas le contraire de la Discorde. § 6. On ne nous explique pas davantage comment les nombres peuvent être causes des substances et de leur existence réelle. On ne dit pas si c'est à titre de limites, comme les points, qui, en tant que limites, seraient les [10] causes des grandeurs ; ou bien, si le nombre est la cause de quelque chose de déterminé, celui-ci étant la cause de l'homme, celui-là la cause du cheval, comme le prétendait un certain Eurytus, qui n'hésitait pas à représenter même les figures des plantes par des calculs arithmétiques, ainsi que le font ceux qui appliquent les nombres aux figures géométriques, telles que le triangle ou le quadrilatère. Ou bien, de même que l'accord symphonique n'est qu'une proportion de nombres, de même l'homme [15] vient-il d'une proportion spéciale, ainsi que le reste des êtres ? Mais comment les modes et les qualités des choses, la blancheur, la douceur, la chaleur, pourraient-elles être des nombres ? § 7. Il est donc bien clair que les nombres ne sont pas des substances, pas plus qu'ils ne sont les causes de la forme des choses ; car c'est la proportion qui serait la substance , et le nombre serait la matière. Ainsi, la substance de la chair ou de l'os serait un nombre, en tant que trois parties de feu et deux parties de terre composeraient cette substance ; et toujours le nombre, quel qu'il soit d'ailleurs, est le nombre de [20] certains objets, ou de feu, ou de terre, ou d'unités quelconques. Mais, la substance exprime toujours une certaine proportion de telle quantité relativement à telle autre quantité, dans le mélange. Or, ce n'est pas là le nombre ; c'est uniquement le rapport du mélange des nombres, qui sont, ou corporels, ou doués de toute autre qualité. § 8. En résumé donc, le nombre n'est pas cause efficiente, aussi bien le nombre pris en général que le nombre unitaire ; il n'est pas la matière, ni la notion, ni la forme des choses ; et il n'est pas davantage leur cause finale. |