Guillaume de RUBRUQUIS

Voyage

chapitres XXI à XXX

chapitres XI à XX - chapitres XXXI à XL

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

Voyage

chapitres XXI à XXX

chapitres XI à XX - chapitres XXXI à XL

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

de

envoyé de Saint Louis

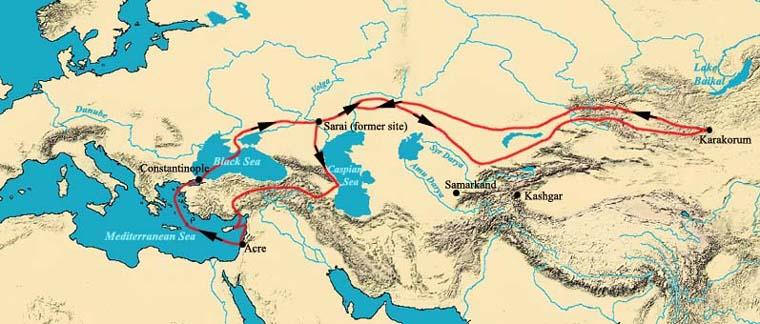

La route de Guillaume de Rubrouck (1253-55)

Wikipédia : Guillaume de Rubrouck (ou de Rubroeck), dit Rubruquis (1215-1295), né à Rubrouck, est un franciscain flamand, de langue latine, sujet et intime de Saint Louis. Il se rend en Mongolie en 1253-1254, pour évangéliser les Mongols, précédant ainsi Marco Polo. Il visite Karakorum, la capitale de l'Empire dont il donnera quelques descriptions. Ne pouvant, à son retour, joindre le roi, il lui écrit une longue lettre relatant son voyage dans l'Empire mongol, source essentielle et grande œuvre littéraire, mais qui ne connaîtra jamais la popularité du livre de Marco Polo.

Tout ce pays-là, depuis le côté occidental de cette mer, où sont la Porte de fer et les montagnes des Alains, jusqu’à l’océan Septentrional, et les Palus-Méotides, où entre le Tanaïs, s’appelait anciennement Albanie, où, au rapport d’Isidore, il y avait des chiens si grands et si furieux qu’ils résistaient aux taureaux et tuaient les lions. Ce qui se trouve encore véritable aujourd’hui (l’ayant entendu de ceux qui y ont voyagé), c’est que vers la mer Septentrionale ils se servent de chiens comme de bœufs pour tirer leurs charrettes, tant ces animaux sont forts et puissants. En cet endroit donc, où nous arrivâmes sur la rivière d’Étilia, il y a un logement tout neuf que les Tartares y ont fait, et où quelques Russiens sont mêlés avec eux, afin de servir au passage des ambassadeurs allant et venant à la cour de Baatu, qui est située par le rivage opposé.

Nous descendîmes dans une barque depuis ce logement jusqu’à sa cour, et depuis ce lieu-là jusqu’aux bourgs et villages de la Grande-Bulgarie, vers le nord, il y a cinq journées. Je me suis souvent étonné comment le diable y avait porté la fausse loi de Mahomet : car depuis la Porte de fer, qui est à l’extrémité de la Perse, il y a plus de trente journées de marche, en montant les déserts le long d’Étilia, jusqu’en ces pays de Bulgarie la Grande, où il ne se trouve aucun village, sinon quelques cabanes et hameaux, là où l’Étilia entre dans la mer. Ces Bulgares sont de très méchants mahométans, et plus opiniâtres en leur loi que tous les autres. Quand nous arrivâmes à la cour de Baatu, je fus surpris de voir sa maison seule étendue comme une très grande ville, et une multitude de peuples occupant plus de trois ou quatre lieues. Et comme autrefois le peuple d’Israël savait chacun de quel côté il devait dresser ses tabernacles, aussi ceux-ci savaient en quel endroit des environs de la cour ils se devaient poser, quand ils arrêtaient leurs cabanes et maisons roulantes. Si bien que cette cour, ou maison principale du seigneur, s’appelle en leur langue « curia orda », c’est-à-dire la cour du milieu, à cause qu’elle est toujours au milieu de tous leurs hommes, quoique personne n’ose loger à son midi, qui est laissé complètement libre, d’autant que ses portes s’ouvrent de ce côté-là ; mais ils s’étendent tous à droite ou à gauche tant qu’il leur plaît, selon que les lieux le permettent, pourvu qu’ils ne se mettent point devant ni à l’opposite de la cour. Nous fûmes conduits vers un certain sarrasin, qui ne nous fit point donner de vivres. Le lendemain nous allâmes à la cour, où Baatu avait fait élever une grande tente, parce que la maison n’était pas capable de tenir tant d’hommes et de femmes qui y étaient rassemblés.

Notre guide nous avertit de ne dire rien jusqu’à ce que Baatu nous le commandât, et qu’alors nous pourrions parler, mais en peu de mots. Il nous demanda si Votre Majesté avait déjà envoyé des ambassadeurs en son pays ; je lui répondis que vous en aviez envoyé vers Ken-Khan, et que vous n’en eussiez envoyé aucun ni vers lui ni vers Sartach, si vous n’eussiez cru qu’ils étaient chrétiens. Que si vous nous y aviez envoyés, ce n’était point par crainte d’eux, mais pour les féliciter sur ce que vous aviez entendu qu’ils étaient bons chrétiens. Alors il nous mena en son pavillon, et on nous avertissait toujours de nous garder bien de toucher les cordes qui tenaient cette tente attachée, parce qu’ils l’estiment comme le seuil de la maison. Nous demeurâmes là nu-pieds, en notre habit, la tête découverte, et en spectacle, à la vue de tous. Après, nous fûmes introduits jusqu’au milieu de cette tente, sans qu’on exigeât de nous que nous fissions aucune révérence en fléchissant le genou, comme les ambassadeurs envoyés vers eux ont coutume de faire.

Nous demeurâmes en la présence de Baatu environ la longueur d’un Miserere, et tous gardaient un grand silence. Baatu était assis sur un haut siège ou trône de la grandeur d’un lit et tout doré, auquel on montait par trois degrés ; près de lui était une de ses femmes ; les autres hommes étaient assis à droite et à gauche de cette dame. Comme les femmes n’étaient pas assez pour remplir un des côtés (car il n’y avait là que celles de Baatu), les hommes remplissaient le reste de la place. A l’entrée de la tente était un banc, sur lequel il y avait du koumis et de grandes tasses d’or et d’argent enrichies de pierres précieuses. Baatu nous regardait fort, et nous le considérions aussi avec attention. Il me parut qu’il était d’assez grande taille. Son visage était un peu rougeâtre. Enfin il me fit commandement de parler ; alors notre conducteur nous avertit de fléchir les genoux et de lui parler ainsi. Je pliai donc un genou en terre, comme devant un homme, mais il me fit signe que je les pliasse tous deux : ce que je fis, n’osant lui désobéir en cela ; sur quoi m’imaginant que je priais Dieu, puisque je fléchissais ainsi les deux genoux, je commençai ma harangue par ces paroles :

— Monseigneur, nous prions Dieu, de qui tous biens procèdent, et qui vous a donné tous ces avantages temporels, qu’après cela il lui plaise vous donner aussi les célestes, d’autant que les uns sont inutiles et vains sans les autres.

Il écouta cela fort attentivement. J’ajoutai de plus :

— Vous devez savoir, monseigneur, lui dis-je, que vous n’aurez jamais ces derniers si vous n’êtes chrétien ; car Dieu a dit lui-même que qui croira et se fera baptiser sera sauvé, mais qui ne croira pas sera condamné.

A ces mots il sourit modestement, et tous les Moals commencèrent à frapper des mains et à se moquer de nous ; de quoi mon truchement eut grande crainte, lui qui me devait encourager à n’avoir point de peur. Après qu’on eut fait silence, je lui dis que « j’étais venu vers son fils, parce que nous avions ouï dire qu’il était chrétien, et que je lui avais apporté des lettres de la part du roi de France, mon souverain seigneur.

Ayant ouï cela, il me fit lever debout, s’enquit du nom de Votre Majesté, de ceux de mes compagnons et de moi, et mon interprète les lui fit mettre par écrit. Il me dit encore qu’il avait entendu que Votre Majesté était sortie de son pays avec une armée pour faire la guerre. Je lui répondis qu’il était vrai, mais que c’était pour la faire aux Sarrasins qui occupaient la sainte cité de Jérusalem, et qui profanaient la maison de Dieu. Il me demanda aussi si jamais vous lui aviez envoyé des ambassadeurs. Je lui dis que non. Alors il nous fit seoir et donner de leur lait à boire, ce qui est considéré comme une grande faveur. Comme je regardais fixement en terre, il me commanda de lever les yeux, voulant nous mieux considérer, et peut-être était-ce par sortilège et superstition. Car c’est un mauvais présage pour eux quand quelqu’un assis devant eux demeure triste et la tête baissée, surtout quand il appuie la tête sur sa main. Après cela, nous sortîmes de là, et peu après notre guide vint, qui nous mena à notre logement, et nous dit qu’il savait que le roi mon maître demandait que nous demeurassions en ces pays-là ; mais que Baatu n’osait rien faire de cela sans le su et la permission de Mangu-Khan ; de sorte qu’il était nécessaire que mon truchement et moi l’allassions trouver, et que mon compagnon, avec notre garçon, retourneraient vers Sartach, pour attendre notre retour. Alors mon bonhomme de truchement se mit à pleurer et se plaindre, se tenant comme perdu. D’un autre côté mon compagnon protestait qu’il se laisserait plutôt tuer que de se séparer de moi. Je dis aussi que je ne pouvais pas aller sans lui, et que nous avions bien besoin de deux serviteurs avec nous ; que s’il arrivait qu’un de nous devînt malade, je ne pourrais pas demeurer seul. Notre truchement retourna à la cour, et rapporta le tout à Baatu, qui commanda que les deux prêtres, à savoir mon compagnon et moi, allassions ensemble, avec notre interprète, et que le clerc retournât vers Sartach. Cela nous étant rapporté, je voulais insister pour notre clerc aussi, afin qu’il vînt avec nous ; mais le truchement me dit qu’il n’en fallait pas parler davantage, puisque Baatu l’avait ainsi ordonné, et qu’il n’oserait plus retourner à la cour pour cela. Pour le clerc, nommé Goset, il avait eu seulement vingt-six pièces de monnaie par aumône, et rien de plus : il en retint dix pour lui et pour son garçon, et les autres seize nous furent apportées par le truchement. Nous nous séparâmes de la sorte, avec force larmes de part et d’autre, lui s’en retournant vers Sartach, et nous demeurant là pour achever notre voyage.

Notre clerc retourna à la cour de Sartach, où il arriva la veille de l’Assomption, et le lendemain les prêtres nestoriens ne manquèrent pas de se revêtir de nos ornements sacerdotaux, en la présence de Sartach, ainsi que nous sûmes depuis. Pour nous, on nous fit aller en un autre logement, où on devait nous pourvoir de vivres et de chevaux ; mais d’autant que nous n’avions rien de quoi donner au maître du logis, il s’en acquittait fort mal. Nous suivîmes Baatu avec nos chariots le long de l’Étilia cinq semaines durant ; quelquefois mon compagnon était si pressé de la faim, qu’il me disait, en pleurant, qu’il pensait ne trouver jamais de quoi manger. Le marché suit toujours la cour de Baatu ; mais il était si loin de nous, que nous ne pouvions y aller ; car nous étions contraints d’aller à pied, faute de chevaux. Alors nous rencontrâmes certains Hongrois[1] qui avaient été clercs, et dont l’un d’eux savait encore beaucoup de chants d’Église par cœur. Les autres Hongrois le prenaient pour un prêtre et le faisaient venir au service de leurs morts. Un autre était assez bien instruit en la grammaire et entendait tout ce que nous disions en latin, mais il ne savait pas bien répondre. Ces bonnes gens nous furent d’une grande consolation, nous donnant du koumis à boire, et quelquefois de la chair à manger. Ils nous demandèrent quelques livres, mais nous n’en avions point à donner, car il ne nous était resté que notre Bible et notre bréviaire ; de sorte que je fus fort contristé de ne pouvoir satisfaire à leur désir ; je leur dis que, s’ils me voulaient donner du papier, je leur écrirais beaucoup de choses tant que nous serions là ; ce qu’ils firent, et je leur écrivis tout l’office de la Vierge et celui des Morts. Certain jour un Coman se joignit à nous, qui nous salua en paroles latines. Je lui rendis son salut, m’étonnant fort de cette rencontre, et lui demandai de qui il avait appris cette langue ; il me répondit qu’il avait été baptisé en Hongrie par un de nos frères, qui lui avait appris le latin. Il nous dit aussi que Baatu s’était fort enquis de lui qui nous étions, et qu’il lui avait conté au long tout ce qui regardait notre ordre et nos statuts.

Un jour je vis Baatu et tous ses gens à cheval, et tous les seigneurs et principaux aussi à cheval avec lui ; ils n’étaient pas en tout plus de cinq cents chevaux, selon que j’en pus juger. Enfin vers la fête de l’Exaltation de la sainte Croix, un des riches et principaux de Moal vint à nous dont le père était chef de mille hommes, ce qu’ils appellent « millénaire », condition très élevée ; il nous dit qu’il avait charge de nous conduire vers Mangu-Khan, et qu’il y avait bien quatre mois de chemin à faire, et en un temps où le froid était si grand que souvent il faisait fendre les arbres et les pierres ; qu’ainsi nous considérassions si nous pourrions bien le supporter. Je lui répondis que j’espérais, avec la grâce de Dieu, que nous pouvions bien supporter ce que les autres hommes enduraient. Alors il nous dit que si nous ne pouvions le souffrir, il nous laisserait par les chemins ; à quoi je répondis que cela ne serait pas juste, puisque nous n’allions pas là de nous-mêmes, mais par ordre de son maître qui nous y envoyait ; et que partant il ne devait pas nous abandonner, puisque nous lui étions donnés en charge. Là-dessus il nous dit que nous n’eussions point de souci, et que tout irait bien. Après quoi, il se fit montrer tous nos vêtements, hardes et bagages, et il fit laisser en garde ce qui lui sembla le moins nécessaire, entre les mains de notre hôte. Le lendemain on nous fit apporter à chacun une grosse casaque fourrée de peaux de mouton, et des chausses de même, avec des bottes à leur mode, des galoches de feutre et des manteaux de même fourrure, comme ils ont coutume de les porter en campagne. Le lendemain de la Sainte-Croix nous nous mîmes en chemin tous à cheval, avec trois guides, et allâmes toujours vers l’orient jusqu’à la Toussaint, et par tous ces pays-là habitaient les Cangles, que l’on dit être venus des anciens Romains. A main gauche, vers le nord, nous avions la Grande-Bulgarie, et au midi, à droite, la mer Caspienne.

Ayant cheminé environ douze journées depuis le fleuve Étilia, nous trouvâmes une autre grande rivière, nommée Jagag, qui vient du septentrion et du pays de Pascatir, et s’embouche en cette mer.[2] Le langage de ceux de Pascatir et des Hongrois est le même ; ils sont tous pâtres, sans aucunes villes ni bourgades ; du côté de l’occident ils touchent à la Grande-Bulgarie. Depuis ce pays-là vers l’orient, en ce côté septentrional, on ne trouve plus aucune ville ; de sorte que la Petite-Bulgarie est le dernier pays où il y en ait. C’est de ce pays de Pascatir que sortirent autrefois les Huns, qui depuis furent appelés Hongrois, et cela est proprement la Grande-Bulgarie.

Nous cheminâmes par la terre des Cangles depuis la Sainte-Croix jusqu’à la Toussaint, et chaque journée était comme depuis Paris jusqu’à Orléans, selon que j’en puis juger, et quelquefois plus encore, selon la commodité des chevaux que nous trouvions à changer. Quelquefois nous en changions deux et trois fois par jour, et d’autres fois aussi nous allions deux et trois journées sans en pouvoir trouver de frais, parce qu’il n’y avait aucune habitation ; alors nous allions plus lentement. Le plus souvent les chevaux n’en pouvaient plus avant que de pouvoir arriver à quelque autre logement ; c’était alors à nous à fouetter et frapper nos chevaux, à charger nos hardes d’un cheval sur un autre, à changer nous-mêmes de chevaux, et quelquefois même d’aller deux sur le même.

Il est impossible de dire combien en tout ce chemin nous endurâmes de faim, de soif, de froid et de lassitude : car ils ne nous donnaient à manger que sur le soir ; le matin ils ne donnaient qu’un peu à boire avec un peu de millet. Le soir ils nous donnaient de la viande, à savoir quelque épaule de mouton avec les côtes, et du potage par petite mesure ; et le boire en proportion. Quand nous avions du potage de chair, nous étions bien traités, et ce boire-là me semblait très doux, très agréable et fort nourrissant.

Les vendredis je jeûnais jusqu’à la nuit sans rien avaler, et j’étais contraint de manger en tristesse et douleur des chairs à demi cuites, et quelquefois presque crues, parce que le bois manquait pour faire du feu, lorsque nous nous arrêtions à la campagne et que nous descendions de nuit, d’autant que nous ne pouvions pas bien ramasser les fientes des chevaux et des bœufs, et que difficilement nous trouvions d’autres matières propres à faire du feu, sinon par hasard quelques épines de-ci ou de-là. Il se trouve aussi quelquefois du bois le long des rivières, mais il est fort rare. Au commencement notre conducteur nous méprisait tous et se fâchait de mener de si chétives et misérables personnes. Mais après qu’il nous eut un peu mieux connus, il nous ramenait par les cours et logements des plus riches Moals, qui nous obligeaient de prier Dieu pour eux.

Touchant ce Cingis dont j’ai déjà parlé, et qui fut leur premier khan ou roi, il faut savoir qu’il eut quatre fils, desquels sont sortis plusieurs princes et chefs, qui tous ont aujourd’hui de grandes cours, et tous les jours étendent de plus en plus leurs habitations dans cette vaste solitude, qui est comme une grande mer.

Notre conducteur nous faisait donc passer par les cours de plusieurs de ces seigneurs, qui tous s’étonnaient de ce que nous ne voulions recevoir ni or, ni argent, ni riches vêtements. Ils nous demandaient entre autres choses de notre grand pape, s’il était si vieux que l’on leur disait : car on leur donnait à entendre qu’il avait plus de cinq cents ans. De plus s’il y avait beaucoup de brebis, bœufs et chevaux dans notre pays. Quand nous leur parlions de la grande mer Océane, ils ne pouvaient comprendre comment elle n’avait point de bout.

La veille de la Toussaint, nous laissâmes le chemin vers l’orient, et au septième jour nous découvrîmes certaines montagnes très hautes vers le midi, et entrâmes dans une campagne qui était arrosée d’eaux comme un jardin, et y trouvâmes des terres bien cultivées. A l’octave de la Toussaint nous arrivâmes à un logement et bourgade des Sarrasins, nommée Kenkat, dont le capitaine sortit dehors pour venir au-devant de notre guide, avec de la cervoise et des tasses : c’est leur coutume que de toutes les villes et bourgs sujets du Khan on sort au-devant des gens de Baatu et Mangu-Khan, pour leur présenter à boire et à manger. Ils allaient sur la glace, et avant la fête de saint Michel (29 septembre), nous avions vu de la gelée dans le désert. Je demandai à nos gens le nom de ce pays-là ; mais ce territoire étant bien éloigné du leur, ils ne me surent rien dire que le nom de la ville, qui était fort petite. Là un grand fleuve venant des montagnes arrosait tout le pays, et ils s’en servaient selon qu’ils en avaient besoin, pour en conduire les eaux où ils voulaient ; et ce fleuve ne se rendait en aucune mer, mais se perdait en terre, et faisait force marécages. Je vis là, des vignes et bus de leur vin.

Le jour suivant nous arrivâmes à un autre logement plus proche des montagnes ; j’appris aussi qu’alors nous avions passé la mer où entre l’Étilia. Je m’enquis aussi de la ville de Talas, où il y avait des Allemands sujets de Bury, dont j’avais ouï parler par l’un de nos frères ; je m’en étais aussi informé aux cours de Sarlach et de Baatu, mais je n’en avais pu apprendre autre chose, sinon que leur seigneur Ban avait été tué à cette occasion. Il n’était pas en un trop bon pacage,[3] et un jour étant un peu chargé de boisson, il disait aux siens :

— Ne suis-je pas de la race de Cingis-Khan aussi bien que Baatu (dont il était le neveu ou le frère), et pourquoi ne puis-je aller aux pacages d’Étilia comme lui ?

Ces paroles lui ayant été rapportées, Baatu écrivit aux hommes de Ban qu’ils ne manquassent pas de lui amener leur maître lié et garrotté, ce qu’ils firent, et Baatu, le voyant, lui demanda s’il était vrai qu’il eût dit cela : ce qu’il confessa, en s’excusant qu’il était ivre alors, car leur coutume est de pardonner aisément aux ivrognes. Mais Baatu, sans rien considérer, après lui avoir reproché comment il avait été si hardi de proférer son nom en son ivresse, lui fit couper la tête sur-le-champ.

Nous allâmes ensuite vers l’orient droit à des montagnes, et dès lors nous commençâmes à entrer parmi les gens de Mangu-Khan, qui, partout où nous passions, venaient chanter et battre des mains devant notre conducteur, d’autant qu’il était envoyé par Baatu. Ils se rendent cet honneur les uns aux autres, en sorte que les gens de Mangu reçoivent de cette manière ceux qui viennent de Baatu, et ceux de Baatu en font de même à ceux de Mangu ; toutefois ceux de Baatu semblent tenir le dessus et n’obéissent pas si bien à tout que les autres.

Peu de jours après nous entrâmes dans les montagnes où habitaient ceux de Cara-Cathay, et là nous trouvâmes un grand fleuve, qu’il nous fallut passer dans une barque ; de là nous descendîmes en une vallée, où je vis un château ruiné ; les murs n’étaient que de terre, et le pays était cultivé. Nous trouvâmes une ville appelée Equius, où étaient des Sarrasins qui parlaient persan, encore qu’ils fussent fort loin de la Perse. Le jour suivant, ayant achevé de traverser ces montagnes, qui étaient une branche des plus grandes vers le midi, nous entrâmes en une très belle plaine qui avait de hautes montagnes à main droite, et comme une mer ou grand lac de quinze journées de circuit à gauche.[4] Cette plaine était arrosée à plaisir d’eaux descendant de ces montagnes, et qui toutes se vont rendre dans ce grand lac. L’été nous retournâmes par le côté septentrional de cette mer, où il y avait aussi de grandes montagnes. Il y avait autrefois en cette campagne plusieurs villes et habitations ; mais pour la plupart elles avaient été détruites par les Tartares, qui ont là des pâturages très bons et très gras.

Nous y trouvâmes encore une grande ville, nommée Céalac ou Cailac, où il y avait un grand marché, que beaucoup de marchands fréquentaient. Nous nous y arrêtâmes environ quinze jours, attendant un certain secrétaire de Baatu, qui devait être compagnon de notre conducteur pour l’expédition des affaires. Ce pays-là, appelé Organum en la cour de Mangu, a un langage et des lettres particulières. Les nestoriens de ces quartiers se servent de cette langue et de ces caractères pour leur service ecclésiastique. Le nom d’Organum leur a été donné à cause que ceux de ce pays étaient autrefois de très bons musiciens, ainsi qu’on nous le donnait à entendre. Ce fut là où premièrement je trouvai des idolâtres, dont il y a plusieurs et diverses sectes par tout l’Orient.

Les premiers entre ces idolâtres sont les Jugures, qui sont voisins et contigus à cette terre d’Organum, entre les montagnes devers l’orient. En toutes leurs villes les nestoriens et sarrasins sont mêlés. En la ville de Cealac, ou Cailac, il y avait trois sortes d’idolâtres ; j’entrai en deux de leurs assemblées, pour voir leurs sottes cérémonies. Dans la première je trouvai un homme qui avait une croix peinte avec de l’encre sur la main, ce qui me fit présumer qu’il était chrétien, il me répondait aussi comme un chrétien à tout ce que je lui demandais. Et m’étant informé pourquoi il n’avait pas sur la croix l’image de Jésus-Christ ; il me répondit que ce n’était pas la coutume ; ce qui me fit croire qu’ils étaient bien chrétiens, mais que, faute d’instruction, ils n’avaient pas cette image. Je vis aussi comme un coffre qui leur servait d’autel, sur lequel ils allument des cierges et font des oblations, puis je ne sais quelle figure qui avait des ailes comme saint Michel, et d’autres qui étendaient les doigts de la main comme pour faire la bénédiction ; en ce jour-là je ne pus apprendre autre chose d’eux, d’autant que les sarrasins les fuient tellement qu’ils ne veulent même pas parler avec eux et comme je m’enquérais d’eux aux sarrasins touchant leurs cérémonies et religion, ils s’en scandalisaient beaucoup. Le lendemain, qui était le premier jour du mois et la pâque des sarrasins, nous changeâmes de logis, si bien que nous fûmes logés auprès d’un autre lieu d’idolâtres.

Étant entré dans leur assemblée, j’y trouvai un de leurs prêtres d’idoles : car le premier jour du mois ils ont coutume d’ouvrir leurs temples ; les prêtres se revêtent et offrent les oblations du peuple, qui sont de pain et de fruits. Je décris premièrement en général à Votre Majesté toutes les cérémonies de ces idolâtres, ensuite celles de ces Jugures en particulier, qui est une fête comme séparée des autres. Tous adorent vers le septentrion, en frappant des mains et se prosternant le genou à terre et mettant la main sur le front ; de sorte que les nestoriens de ces pays-là, pour ne point faire comme les idolâtres, ne joignent jamais les mains en priant, mais les étendent sur leur poitrine. Leurs temples sont étendus de l’orient à l’occident, et au côté du nord ils y ont comme une chambre qui sort en dehors ; si le temple est carré, ils font cette chambre au milieu vers le septentrion, au lieu du chœur. Là ils posent un grand coffre en forme de table, derrière laquelle, vers le midi, ils logent leur principale idole. J’en ai vu à Caracorum une qui était aussi grande que nous faisons le saint Christophe. Et un certain prêtre nestorien, qui était venu du Cathay, me dit qu’en ce pays-là il y a une idole si grande et si haut élevée, qu’on la peut voir de deux journées loin. Ils ont d’autres idoles bien dorées, qu’ils mettent à l’entour. Sur cette table ou autel ils posent des chandelles et des oblations. Toutes les portes de leurs temples sont tournées au midi, au contraire des sarrasins qui les ont au nord.

Ils ont des cloches comme nous, et assez grandes ; c’est pour cela, je crois, que les chrétiens d’Orient n’en ont point voulu avoir ; mais les Russiens et les Grecs de Gazarie en ont aussi.

Tous leurs prêtres ont la tête rase et la barbe coupée ; ils sont vêtus de couleur jaune, et se tiennent cent et deux cents ensemble en une même congrégation ; les jours où ils vont au temple ils s’assoient sur deux bancs vis-à-vis du chœur, ayant à la main des livres, que quelquefois ils posent sur ces bancs ; ils demeurent la tête découverte tant qu’ils sont au temple, lisant tout bas, et gardant exactement le silence ; de sorte qu’étant un jour entré dans un de leurs oratoires et les ayant trouvés assis de la sorte, j’essayai plusieurs fois de les faire parler, mais je n’en pus jamais venir à bout. Ils portent toujours, partout où ils vont, une certaine corde de cent ou deux cents grains enfilés, de même que nous portons des chapelets, et disent toujours ces paroles en leur langue Ou mam hactavi (Seigneur, tu le connais, ainsi qu’un d’entre eux me l’interpréta) ils en attendent une récompense de Dieu.

A l’entour de leurs temples ils font toujours un beau parvis environné d’une bonne muraille ; la porte est vers le midi, fort grande, où ils s’assoient pour parler et discourir entre eux. Au-dessus de cette porte ils élèvent une longue perche dont le bout peut être vu de toute la ville ; par là on reconnaît que c’est un temple d’idoles. Cela est commun à tous les idolâtres. Quand donc j’entrai, comme j’ai dit, en une de leurs synagogues, je trouvai les prêtres assis à la porte au dehors, et il me sembla voir des religieux de notre pays, ayant tous la barbe rasée. Ils portaient des mitres de papier sur la tête. Tous les prêtres de ces Jugures ont cet habit partout où ils vont, savoir des tuniques jaunes assez étroites, et ceintes par-dessus, comme ceux de France ; avec un manteau sur l’épaule gauche, qui descend par plis sur l’estomac, et par derrière au côté droit, comme nos diacres, quand ils portent la chape en carême.

Les Tartares commencent leur écriture par en haut, qui, comme une ligne, va finir en bas, qu’ils lisent de même façon, et ils rangent leurs lignes de gauche à droite. Ils se servent fort de billets et caractères pour des sortilèges ; de sorte que leurs temples sont tout remplis de ces sortes de billets suspendus.

Ils brûlent leurs morts, comme les anciens, et en gardent les cendres, qu’ils mettent sur de hautes pyramides. M’étant assis avec ces prêtres dans leur temple et ayant vu leur multitude d’idoles grandes et petites, je leur demandai quelle idée ils avaient de Dieu ; ils me répondirent qu’ils ne croyaient qu’en un seul Dieu. M’informant s’ils croyaient que Dieu fût un esprit ou quelque substance ayant corps, ils me dirent qu’ils le croyaient être un esprit ; et, leur ayant demandé s’ils croyaient que ce Dieu eût jamais pris nature humaine, ils me répondirent que non.

Ils ne croient qu’un Dieu seul, et toutefois ils font des images de feutre de leurs morts, les vêtent de riches habillements et les mettent sur un ou deux chariots, que personne n’ose toucher ; mais ils sont donnés en garde à leurs devins. Ces devins demeurent toujours devant la tente de Mangu-Khan et des autres princes et seigneurs riches ; les pauvres n’en ont point, à moins qu’ils soient de la race de Cingis.

Quand les grands doivent voyager, les devins vont devant, comme faisait la colonne de nuée devant les enfants d’Israël. Ils considèrent bien la place où il faut asseoir le camp ; puis ils posent leurs maisons, et après eux tout le reste de la cour en fait de même. Quand c’est jour de fête, ou le premier du mois, ils tirent dehors ces belles images et les mettent par ordre tout a l’entour dans leur maison ; les Moals viennent, entrent dedans, s’inclinent devant ces images et les adorent ; il n’est permis à aucun étranger d’entrer dedans ; comme une fois je voulais y entrer, ils me grondèrent et repoussèrent bien rudement.

Ces Jugures, qui, comme j’ai dit, sont mêlés de chrétiens et de sarrasins, avaient été réduits, à ce que je crois, par nos fréquentes disputes et conférences, à ce point-là de croire qu’il n’y a qu’un Dieu. Ces peuples habitaient de tout temps dans des villes et cités qui après furent sous l’obéissance de Cingis-Khan, qui donna une de ses filles à leur roi. La ville de Caracorum[5] est peu éloignée de ce pays-là, environné de toutes les terres du Prêtre-Jean et de son frère Vut. Ceux-ci étaient aux campagnes et pâturages vers le nord, et les Jugures aux montagnes vers le midi ; de là est venu que ceux de Moal se sont formés à l’écriture, car ils sont grands écrivains ; et presque tous les nestoriens ont pris leurs lettres et leur langue. Après eux sont les peuples de Tanguth vers l’orient, entre les montagnes ; hommes forts et vaillants, qui prirent Cingis en guerre ; mais étant délivré et ayant fait la paix avec eux, il les attaqua après et les subjugua. Ils ont des bœufs fort puissants, qui ont des queues pleines de crin comme les chevaux, et ont le ventre et le dos couverts de poils ; mais aussi sont-ils plus petits de jambes que les autres et néanmoins très furieux. Ils tirent les grandes maisons roulantes des Moals, et ont les cornes fort menues, longues, pointues et fort piquantes, si bien qu’il les faut toujours rogner par le bout. Les vaches sont aussi du naturel du buffle : quand elles voient quelqu’un vêtu de rouge, elles lui courent sus pour le tuer.

Après ces peuples-là sont ceux de Tebeth,[6] dont l’abominable coutume était de manger leur père et leur mère morts ; ils pensaient que ce fût un acte de piété de ne leur donner point d’autre tombeau que leurs propres entrailles ; mais maintenant ils l’ont quittée, car ils étaient en abomination à toutes les autres nations. Toutefois ils ne laissent pas de faire encore de belles tasses du test (crâne) de leurs parents, afin qu’en buvant cela les fasse ressouvenir d’eux en leurs réjouissances. Cela me fut raconté par un qui l’avait vu.

Leur pays est abondant en or, si bien que celui qui en a besoin n’a qu’à fouir en terre et en prendre tant qu’il veut, puis y recacher le reste. S’ils le serraient en un coffre ou cabinet pour en faire un trésor, ils croiraient que Dieu leur ôterait l’autre, qui est dans la terre.

Outre tous ces peuples, il y en a encore d’autres plus loin, à ce que j’ai entendu, que l’on appelle Muc, qui ont des villes, mais ils n’ont point de troupeaux de bêtes en particulier, bien qu’il y en ait en abondance chez eux. Personne ne les garde ; mais quand un d’eux a besoin de quelque animal, il ne fait que monter sur un tertre ou une colline ; il crie, et alors toutes les bêtes à l’environ qui peuvent entendre ce cri viennent aussitôt à lui, se laissent toucher et prendre comme si elles étaient domestiques et privées. Que si quelque ambassadeur ou autre étranger vient en ce pays-là, ils l’enferment en une maison et lui fournissent de tout ce qu’il a besoin, jusqu’à ce que l’affaire pour laquelle il est venu soit achevée, d’autant que s’il allait dehors par pays, ces bêtes le sentant étranger s’enfuiraient et deviendraient sauvages. Au delà de ce pays de Muc est le grand Cathay,[7] où habitaient anciennement, comme je crois, ceux que l’on appelait Sères : car de là viennent les bons draps de soie, et le nom de Sères vient à cause de leur ville capitale, ainsi nommée.

L’Inde est entre la grande mer et eux. Ces Cathayans (Chinois) sont de petite stature et parlent du nez ; et communément tous ces Orientaux ont de petits yeux. Ils sont excellents ouvriers en toutes sortes de métiers, et leurs médecins, fort experts en la connaissance des vertus et propriétés des simples, jugent bien des maladies par le pouls ; mais ils n’ont aucune connaissance des urines. Ce que je sais pour avoir vu plusieurs de ces gens-là à Caracorum. C’est aussi la coutume que les pères enseignent toujours à leurs enfants le même métier et office qu’ils ont exercé ; c’est pourquoi ils payent autant de tribut l’un que l’autre. Les prêtres des idoles de ce pays-là portent de grands chapeaux ou coqueluchons jaunes ; et il y a entre eux, ainsi que j’ai ouï dire, certains ermites ou anachorètes qui vivent dans les forêts et les montagnes, menant une vie très surprenante et austère. Les nestoriens qui sont là ne savent rien du tout ; ils disent bien le service et ont les livres sacrés en langue syriaque, mais ils n’y entendent chose quelconque. Ils chantent comme nos moines ignorants et qui ne savent pas le latin : de là vient qu’ils sont tous corrompus et méchants, surtout fort usuriers et ivrognes.

Nous partîmes de la ville de Cailac le jour de Saint-André, 30 de novembre ; à trois lieues de là nous allâmes à un château au village des nestoriens. Étant entrés en leur église, nous y chantâmes hautement et avec joie un Salve Regina, parce qu’il y avait fort longtemps que nous n’avions vu d’église. Au partir de là nous arrivâmes en trois jours aux confins de cette province, où est le commencement de cette grande mer, ou lac, qui nous sembla aussi tempétueux que le grand Océan, et y vîmes une grande île au milieu ; mon compagnon s’en approcha et y mouilla quelque linge pour en goûter de l’eau, qu’il trouva un peu salée, mais telle toutefois qu’on en pouvait boire. Il y avait de l’autre côté vis-à-vis une grande vallée entre de hautes montagnes vers le midi et le levant, et au milieu des montagnes un autre grand lac. Une rivière passait par ladite vallée d’une mer à l’autre. De là il soufflait continuellement des vents si forts et si puissants, que les passants couraient risque que le vent ne les emportât et précipitât en la mer. Au sortir de cette vallée, en allant vers le nord, on trouve un pays de montagnes toutes couvertes de neige. De sorte que passant là le jour de Saint-Nicolas, nous y eûmes une très grande peine et y souffrîmes fort. Nous ne trouvions par le chemin aucune autre sorte de gens que ceux qu’ils appellent « jani », qui sont des hommes établis de journée en journée, pour recevoir et conduire les ambassadeurs ; d’autant que ce pays, étant montagneux, est aussi fort étroit et difficile, et il s’y rencontre peu de campagnes et de passages.

Entre le jour et la nuit, nous trouvions deux de ces jani, si bien que de deux journées nous n’en faisions qu’une et cheminions plus de nuit que de jour, mais dans un froid si extrême que nous fûmes contraints de nous couvrir de leurs grandes mantes ou robes de peaux de chèvres, dont le poil était en dehors.

Le second dimanche de l’Avent, qui était le 7 de décembre, sur le soir, nous passâmes par un certain endroit, entre d’effroyables rochers, où notre guide nous pria de faire quelques prières pour nous garantir de ce danger, et des démons qui ont accoutumé d’emporter souvent des passants, dont depuis on n’a plus de nouvelles. Il s’est trouvé qu’une fois ils enlevèrent le cheval, laissant l’homme ; une autre fois ils tirèrent les entrailles du corps des personnes et laissèrent les carcasses toutes vides sur le cheval, avec mille autres étranges et horribles histoires qu’ils nous contaient y être arrivées. Nous commençâmes donc à chanter le Credo in Deum, etc., et par la grâce de Dieu nous passâmes tous sans aucun danger ni inconvénient.

Après cela, nous entrâmes dans une campagne où était la cour de Ken-Khan, qui habitait ordinairement au pays des Naymans, qui avaient été proprement les sujets du Prêtre-Jean.

Je ne vis pas alors cette cour, mais seulement à mon retour ; cependant je ne laisserai pas de dire à Votre Majesté ce qui advint de lui, de ses femmes et enfants. Ken-Khan étant venu à mourir, Baatu désirait que Mangu fût élu khan ; je ne pus rien savoir alors sur sa mort, laquelle, à ce qu’on me contait, était arrivée par le moyen d’un certain breuvage que l’on lui donna et que l’on soupçonnait et croyait être du conseil de Baatu ; mais j’en ai depuis ouï parler autrement dans le pays. Ken-Khan avait envoyé sommer Baatu de lui venir rendre hommage comme à son souverain ; Baatu, avec de grands préparatifs et un beau train, commença à se mettre en devoir de faire ce voyage mais, ayant quelque appréhension, il envoya devant un de ses frères, nommé Stichen. Arrivé vers Ken-Khan, comme Stichen le servait à table et lui donnait sa coupe, ils entrèrent tous deux en discussion, et de là en telle contestation qu’ils s’entre-tuèrent l’un et l’autre. Depuis, la veuve de ce Stichen nous retint un jour entier chez elle pour lui donner la bénédiction et prier Dieu pour elle.

Ken-Khan étant mort de la sorte, Mangu fut élu en sa place, par le consentement de Baatu. Or Ken avait un frère nommé Sirémon, qui, par le conseil de sa femme et de ses vassaux, s’en alla avec grand train vers Mangu comme pour lui rendre hommage, mais ayant le dessein de le mettre à mort et d’exterminer et détruire toute sa lignée.

Comme il approchait de la cour de Mangu et qu’il n’en était plus qu’à une ou deux journées, il advint qu’un de ses chariots se rompit par le chemin, et pendant que le charron s’occupait à le refaire, un des serviteurs de Mangu arriva, qui, lui aidant à raccommoder son chariot, s’informa adroitement de lui du sujet du voyage de son maître, et sut entretenir cet homme si finement que l’autre lui révéla tout ce que son maître Sirémon avait proposé de faire à Mangu ; sur quoi ce serviteur, sans faire semblant de rien, prit un bon cheval, et, se détournant du chemin, s’en alla en diligence droit à Mangu, auquel il rapporta tout ce qu’il avait entendu. Mangu aussitôt fit rassembler les siens, puis environner la cour par des gens de guerre, afin que personne ne pût y entrer ou en sortir à son insu et sans sa permission ; il en envoya d’autres, au-devant de Sirémon, qui se saisirent de lui, lorsqu’il ne pensait pas que son dessein eût été découvert ; il fut amené devant Mangu avec tous les siens ; et aussitôt que Mangu lui eut parlé de cette affaire, il confessa tout, et avec son fils aîné Ken-Khan fut mis à mort, et trois cents de leurs gentilshommes. On envoya querir ses femmes, qui furent bien battues pour leur faire confesser le crime ; après quoi elles furent aussi condamnées à mort et exécutées. Son dernier fils Khen, qui ne pouvait être coupable de cette conjuration à cause de sa jeunesse, eut la vie sauve. On lui laissa le palais de son père avec tous ses biens. A notre retour nous passâmes par là, et nos guides ne pouvaient, allant ou revenant, s’empêcher d’y passer, d’autant que « la maîtresse des nations était là en deuil et en tristesse, n’ayant personne pour la consoler ». (Jérémie, chap. II.)

[1] Du pays d’où sont venus les Huns. — Voy. au chapitre suivant.

[2] L’Oural (?).

[3] Pâturage. Il faut se rappeler que les chefs visités par nos voyageurs ont des troupeaux pour principale richesse.

[4] Peut-être le lac Baïkal.[ou plutôt Balkhach ?]

[5] Sur la situation de cette ville, capitale du premier empire mongol et résidence habituelle de Mangu-Khan, voy. Marco Polo, liv. Ier, chap. LI, en note.

[6] Thibet. — Voy. Marco Polo, liv. II, chap. XXXVI.

[7] La Chine proprement dite, qui doit correspondre en effet au pays lointain et inconnu où les anciens plaçaient les Sères, de qui leur venaient les étoffes de soie.