Guillaume de RUBRUQUIS

Voyage

chapitres XI à XX

chapitres I à X - chapitres XXI à XXX

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

Voyage

chapitres XI à XX

chapitres I à X - chapitres XXI à XXX

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

de

envoyé de Saint Louis

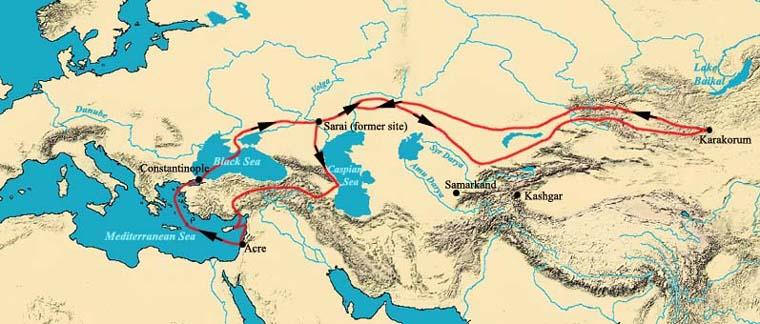

La route de Guillaume de Rubrouck (1253-55)

Wikipédia : Guillaume de Rubrouck (ou de Rubroeck), dit Rubruquis (1215-1295), né à Rubrouck, est un franciscain flamand, de langue latine, sujet et intime de Saint Louis. Il se rend en Mongolie en 1253-1254, pour évangéliser les Mongols, précédant ainsi Marco Polo. Il visite Karakorum, la capitale de l'Empire dont il donnera quelques descriptions. Ne pouvant, à son retour, joindre le roi, il lui écrit une longue lettre relatant son voyage dans l'Empire mongol, source essentielle et grande œuvre littéraire, mais qui ne connaîtra jamais la popularité du livre de Marco Polo.

Quand nous commençâmes d’entrer parmi ces peuples barbares, il me fut avis, comme je l’ai déjà dit, que j’arrivais en un autre monde. Ils nous environnèrent tous à cheval, après qu’ils nous eurent fait attendre longtemps, pendant qu’ils étaient assis à l’ombre de leurs chariots noirs. La première chose qu’ils nous demandèrent fut si nous n’avions jamais été parmi eux ; et ayant su que non, ils commencèrent à nous demander effrontément de nos vivres : nous leur donnâmes de nos biscuits et du vin que nous avions apporté du lieu d’où nous étions partis, et en ayant vidé une bouteille, ils en demandèrent encore une autre, disant par risée qu’un homme n’entre pas en une maison avec un pied seul ; ce que nous leur refusâmes toutefois, nous excusant sur le peu que nous en avions. Alors ils s’enquirent d’où nous venions et où nous voulions aller : je leur répondis, comme j’ai dit ci-dessus, que nous avions ouï dire du prince Sartach qu’il était chrétien, que j’avais dessein d’aller le trouver, d’autant que j’avais à lui présenter les lettres de Votre Majesté : sur quoi ils me demandèrent fort si j’y allais de mon propre mouvement ou si j’étais envoyé par quelqu’un ; je répondis que personne ne m’avait contraint d’y aller et que je n’y fusse pas venu si je n’eusse pas voulu ; tellement que c’était de moi-même et de la volonté et permission de mon supérieur, car je me gardai bien de dire que je fusse envoyé par Votre Majesté. Après cela ils s’enquirent de ce que nous avions sur nos charrettes, si c’était de l’or ou de l’argent ou de riches habillements que je portais à Sartach. Je répondis que Sartach verrait lui même ce que nous lui portions quand nous serions parvenus où il était, et que ce n’était pas à eux de savoir cela ; mais que seulement ils me fissent conduire vers leur chef, afin qu’il me fît mener vers Sartach s’il voulait, sinon que je pusse m’en retourner. En cette contrée-là il y avait un proche parent de Baatu, nommé Scacatay, pour lequel j’avais des lettres de recommandation de l’empereur de Constantinople, qui le priait de me permettre le passage ; alors ils consentirent de nous donner des chevaux et des bœufs et deux hommes pour nous conduire ; et nous renvoyâmes ceux qui nous avaient amenés.

Mais avant que de nous donner cela, ils nous firent longtemps attendre, nous demandant de notre pain pour leurs petits enfants, et de tout ce qu’ils voyaient que portaient nos garçons, comme couteaux, gants, bourses, aiguillettes, et autres choses ; ils admiraient tout et le voulaient avoir. Sur quoi je m’excusais qu’ayant un grand chemin à faire nous ne devions pas nous priver des choses nécessaires pour un si long voyage ; mais ils me disaient que j’étais un conteur. Il est bien vrai qu’ils ne me prirent rien par force, mais c’est leur coutume de demander avec cette importunité et effronterie tout ce qu’ils voient, et tout ce qu’on leur donne est perdu entièrement. Ils sont fort ingrats, d’autant que, s’estimant les seigneurs du monde, il leur semble que l’on ne doit rien leur refuser ; et quoi qu’on leur donne, si l’on a besoin de leurs services en quelque chose, ils s’en acquittent très mal.

Ils nous donnèrent à boire de leur lait de vache, qui était fort aigre, car on en avait tiré le beurre ; et ils l’appellent « apra ». Enfin nous les quittâmes, et il me semblait bien que nous étions échappés des mains de vrais démons ; le lendemain nous arrivâmes vers leur capitaine. Depuis que nous partîmes de Soldaïa jusqu’à Sartach, en deux mois entiers nous ne couchâmes en aucune maison ou tente, mais toujours à l’air ou sous nos chariots ; et en tout ce chemin nous ne trouvâmes aucun village ni vestige d’aucuns bâtiments, si ce n’était des sépultures des Comans en grand nombre.

Un jour le garçon qui nous guidait nous donna à boire du koumis, mais en le buvant je tressaillis d’horreur pour la nouveauté de la boisson, d’autant que jamais je n’en avais goûté ; mais une seconde fois je le trouvai d’assez bon goût.

Le matin nous rencontrâmes les chariots de Scacatay, chargés de maisons et de cabanes ; je crus voir une grande ville ; j’admirais aussi le grand nombre de leurs bœufs, chevaux et brebis, avec si peu d’hommes pour les conduire. Je demandais combien il avait d’hommes avec lui, et on me dit qu’il n’en avait pas plus de cinq cents ; sur cela le garçon qui nous conduisait me dit qu’il fallait présenter quelque chose à Scacatay ; il fit arrêter toute notre troupe et s’en alla devant annoncer notre arrivée. C’était environ sur les neuf heures ; ils posèrent leurs maisons le long d’une rivière, et un truchement vint nous trouver, qui, ayant appris de nous que nous n’étions jamais venus chez eux, nous demanda de nos vivres ; nous lui en donnâmes ; il demandait aussi quelque habillement, parce qu’il devait nous présenter à son seigneur et parler pour nous ; mais, nous excusant de cela, il s’enquit de ce que nous portions à son maître ; nous tirâmes alors une bouteille de vin, un panier de biscuits, et un petit plat plein de pommes et autres fruits ; mais cela ne lui plaisait pas ; il eût voulu que nous lui eussions porté quelques riches étoffes. Nous ne laissâmes pas de passer ainsi et de venir près de Scacatay dans une grande crainte et confusion. Il était assis sur son lit, tenant une guitare en main ; et sa femme était auprès de lui. Je pensai, à la vérité, tant elle était camuse, qu’on lui avait coupé le nez ; elle semblait n’en avoir pas du tout, et elle s’était frottée à cet endroit-là d’un onguent fort noir, comme aussi les sourcils, ce qui était fort laid et difforme à regarder. Je dis à Scacatay les mêmes choses que j’ai dites ci-dessus : car il nous fallait toujours redire les mêmes paroles, comme nous en avions été bien instruits par ceux qui avaient été parmi eux, de ne changer jamais notre discours. Je le suppliai aussi de daigner recevoir notre petit présent, m’excusant sur ce que j’étais religieux, et que notre ordre ne nous permettait de posséder ni or, ni argent, ni riches habillements, dont je ne pouvais lui faire aucun présent, mais qu’il lui plût prendre de nos vivres par manière de bénédiction. Alors il fit prendre ce que nous lui offrions, et distribua aussitôt tout à ses gens, qui étaient assemblés pour boire. Je lui remis aussi les lettres de l’empereur de Grèce (cela fut à l’octave de l’Ascension), lesquelles il envoya à Soldaïa pour les faire traduire, à cause qu’elles étaient écrites en grec, et qu’il n’y avait personne qui sût cette langue. Il nous demanda si nous voulions du koumis ; d’autant que les chrétiens grecs, russiens et alains[1] qui sont entre eux et qui font profession de garder étroitement leur loi, n’en veulent pas goûter, et ne s’estimeraient plus chrétiens s’ils en avaient seulement goûté ; de sorte qu’il faut que leurs prêtres les réconcilient de cela comme s’ils avaient abjuré la foi chrétienne. Je lui répondis donc que nous avions assez de quoi boire encore, et que quand cela viendrait à nous manquer, nous étions prêts à boire de ce qui nous serait présenté. Il s’informa de ce que contenaient les lettres que Votre Majesté envoyait à Sartach : je lui dis qu’elles étaient cachetées et qu’il n’y devait avoir que de bonnes et amiables paroles ; il nous demanda ce que nous avions à dire à Sartach : je répondis que ce n’était que des choses concernant la foi chrétienne, à quoi il répliqua qu’il serait bien aise de les entendre. Alors je lui déclarai du mieux qu’il me fut possible par notre truchement, qui avait fort peu d’esprit et d’éloquence, tout ce qui était du symbole de la foi. Ce qu’ayant écouté, il branla la tête sans dire autre chose. Après il nous donna deux hommes pour nous garder et avoir soin de nos bœufs et chevaux, et nous dit de nous en aller avec lui dans nos chariots, jusqu’à ce que celui qu’il avait envoyé pour faire interpréter les lettres de l’empereur de Constantinople fut retourné. Nous fûmes toujours avec lui en voyage jusqu’au lendemain de la Pentecôte.

La veille de la Pentecôte vinrent vers nous certains Alains qu’ils appellent Acias, ou Akas, qui sont chrétiens à la grecque, ont le langage grec et des prêtres grecs, et cependant ne sont point schismatiques comme les Grecs ; mais, sans acception de personne, ils honorent toutes sortes de gens faisant profession du christianisme ; ils mous présentèrent de la chair cuite et nous prièrent d’en manger et de prier pour l’âme d’un des leurs qui était défunt ; je leur dis qu’étant la veille d’une si grande fête, je ne pouvais pas manger de la viande ce jour-là, et leur fis une petite exhortation sur cette solennité, dont ils furent fort contents : car ils ignorent tout ce qui est des cérémonies de la religion chrétienne, et ne connaissent rien que le nom de Christ. Ils s’enquirent aussi de nous, comme aussi firent plusieurs autres chrétiens russiens et hongrois, comment ils se pourraient sauver en buvant du koumis, mangeant de la chair des bêtes mortes, et tuées par les sarrasins et autres infidèles ; ce que les prêtres grecs et russiens estiment comme choses impures et immolées aux idoles, disant aussi qu’ils ignoraient les temps de jeûne, et que difficilement ils pourraient les garder quand ils les sauraient. A cela je leur répondis et les instruisis du mieux que je pus, les exhortant à la foi. Quant à la chair qu’ils nous avaient apportée, nous la réservâmes pour le jour de la fête ; car là on ne trouvait rien à acheter pour or ni pour argent, si ce n’était pour des toiles et des draps, dont nous n’avions point. Quand nos serviteurs leur offraient de la monnaie, ils la frottaient entre leurs doigts et l’approchaient du nez pour sentir si c’était du cuivre ; ils ne nous donnaient aucune sorte de nourriture, si ce n’était du lait de vache fort aigre et puant. Le vin commençait déjà à nous manquer et les eaux étaient toutes gâtées et troublées par les chevaux, de sorte qu’il n’y avait pas moyen d’en boire, et sans le biscuit que nous avions, et surtout la grâce du bon Dieu qui nous assistait, nous fussions tous morts de faim.

Le jour de Pentecôte vint vers nous un certain sarrasin, auquel nous donnâmes quelque exposition de la foi ; et lui, entendant les grands bienfaits de Dieu envers les hommes, en l’incarnation de Christ, la résurrection des morts et le jugement final, et que les péchés étaient lavés et effacés par le baptême, il nous fit entendre qu’il désirait être baptisé ; et comme nous étions tout prêts à le faire, il monta aussitôt à cheval, disant qu’il s’en allait chez lui et voulait consulter de cette affaire avec sa femme. Étant revenu le lendemain, il nous dit qu’il n’osait se faire baptiser, parce qu’il ne pourrait plus boire de koumis, selon l’opinion des chrétiens de ce pays-là, et que sans un tel breuvage il lui serait impossible de vivre en ces déserts, et jamais je ne lui pus ôter cette opinion, quoi que je lui susse remontrer. Ce qui fait voir combien ils sont détournés de la foi par cette fantaisie que leur ont donnée les Russiens, qui sont en grand nombre parmi eux. Ce même jour, Scacatay nous donna un guide pour nous mener à Sartach, et deux autres hommes pour nous conduire jusqu’au plus proche logement, qui était à cinq journées de là, selon que nos bêtes pouvaient marcher. Ils nous donnèrent une chèvre pour manger et plusieurs bouteilles pleines de lait de vache, avec un peu de koumis, parce qu’il est fort cher et précieux entre eux.

Prenant donc notre chemin vers le nord, il me sembla que nous passions par une des portes d’enfer ; et les garçons qui nous menaient commençaient à nous dérober tout ouvertement, parce qu’ils voyaient que nous n’y prenions pas fort garde, mais reconnaissant notre perte, nous en eûmes un peu plus de soin.

Nous vînmes enfin au bout de cette province, qui est fermée d’un grand fossé qui s’étend d’une mer à l’autre. Il y avait au delà un logement où ceux chez qui nous entrâmes nous semblèrent tous comme des ladres, tant ils étaient hideux ; c’étaient tous pauvres et misérables gens qu’on y avait mis pour recevoir le tribut de ceux qui venaient chercher du sel de ces salines dont nous avons parlé. De là ils disaient que nous avions à cheminer quinze journées entières sans trouver personne. Nous bûmes avec eux du koumis, et nous leur donnâmes un panier plein de fruits et du biscuit. Ils nous donnèrent huit bœufs, une chèvre et quelques bouteilles pleines de lait de vache, pour un si grand chemin. Ainsi ayant changé de bœufs, nous nous mîmes en chemin, et en dix jours nous arrivâmes en un autre logement, et ne trouvâmes point d’eau en tout ce chemin, sinon en quelques fosses creusées en des lieux bas, et deux petits ruisseaux seulement que nous rencontrâmes. Nous cheminions toujours droit à l’orient, depuis que nous fûmes une fois sortis du pays de Gazarie, ayant la mer au midi et de grands déserts au nord, qui durent quelquefois plus de vingt journées d’étendue, et où on ne trouve que des forêts, des montagnes, avec des pierres. L’herbe y est très bonne pour les pâturages. C’était là que vivaient les Comans et qu’ils tenaient leurs troupeaux ; ils s’appelaient Capchat, et selon les Allemands Valans, et leur pays Valanie ; Isidore l’appelle Alanie, depuis le Tanaïs jusqu’aux Méotides et le Danube. Tout ce pays en sa longueur, depuis le Danube jusqu’au Tanaïs, qui sépare l’Asie de l’Europe, est de plus de deux mois de chemin pour un homme de cheval allant vite, comme font les Tartares, et tout cela est habité par les Comans Capchat, et même depuis le Tanaïs jusqu’à l’Étilia ou Volga, y ayant entre ces deux fleuves environ dix grandes journées. Au nord de ce pays-là est la Russie, toute pleine de bois, qui s’étend depuis la Pologne et la Hongrie jusqu’au Tanaïs ; elle a été toute ravagée par les Tartares, qui la ruinent et désolent encore tous les jours, à cause qu’ils préfèrent les sarrasins aux chrétiens tels que sont les Russiens. Quand ces pauvres gens ne peuvent plus donner ni or ni argent, ils les emmènent avec leurs enfants comme des troupeaux de bêtes, pour leur faire garder les leurs. Au delà de la Russie, en tirant au nord, est la Prusse, que depuis peu les chevaliers teutoniques ont subjuguée entièrement ; ils pourraient faire autant et bien aisément de toute la Russie, s’ils voulaient s’y employer. Car si les Tartares savaient que notre grand pontife, le pape, fit croiser les peuples contre eux, ils s’enfuiraient tous bien vite et s’iraient cacher dans leurs déserts.

Nous allions donc toujours vers l’orient, ne trouvant rien en notre chemin que ciel et terre, et quelquefois à main droite la mer qu’ils appellent mer du Tanaïs, et çà et là des sépultures de Comans, que nous découvrions de deux lieues loin : car les enterrements de toute une famille et parenté se font en un même endroit. Tant que nous cheminions parmi ces déserts, nous étions assez bien, au prix du mal que nous avions quand nous arrivions en un de leurs logements, lequel était si grand que je ne le saurais exprimer. Notre guide voulait qu’à chaque capitaine que nous trouvions nous lui fissions un présent, à quoi nous ne pouvions pas fournir, d’autant que nous étions huit personnes qui vivions tous de nos provisions, sans compter les serviteurs tartares qui voulaient manger comme nous. Nous étions cinq maîtres, puis les trois qui nous conduisaient, deux qui amenaient les charrettes, et un qui venait avec nous jusqu’à Sartach. Les viandes qu’ils nous donnaient ne nous suffisaient pas, et nous ne trouvions rien à acheter avec notre argent. Lorsque nous étions assis sous nos charrettes à l’ombre, à cause de la grande chaleur qu’il faisait alors, ils nous importunaient extrêmement, se venant jeter sur nous, nous tourmentant et pressant pour voir tout ce que nous portions. J’étais fort chagrin de voir que quand je leur voulais dire quelque parole d’édification, notre truchement me disait :

— Vous ne me ferez pas prêcher aujourd’hui ; je n’entends rien de tout ce que vous dites.

Il disait vrai ; car depuis je compris fort bien, lorsque je commençai à entendre un peu la langue, que quand je lui disais une chose il en rapportait une autre à sa fantaisie. Voyant donc qu’il ne servait de rien de lui dire quelque chose pour le répéter, j’aimai mieux me taire. Nous cheminâmes ainsi de logement en logement, avec grande peine et travail ; de sorte que peu de jours avant la fête de la Madeleine, nous arrivâmes au grand fleuve de Tanaïs (le Don) qui fait la borne de l’Europe et de l’Asie, comme le Nil est celle de l’Asie et de l’Afrique. En ce lien où nous arrivâmes, Baatu et Sartach ont fait faire un logement de Russiens sur la rive orientale de ce fleuve, pour faire passer les ambassadeurs et marchands avec de petites barques. Ils nous y passèrent les premiers, ensuite nos chariots, mettant une roue en une barque et une autre roue en une autre, et attachant bien ces barques les unes aux autres, ils nous firent passer cette rivière. Notre guide s’y comporta fort mal, car sur ce qu’il crut que ceux du logement nous dussent fournir de chevaux, il renvoya les bêtes qui nous avaient portés ; et comme nous leur en demandions d’autres, ils nous répondaient fort bien que Baatu leur avait donné un privilège qui les exemptait de cela, qu’ils n’étaient destinés qu’à passer et repasser ceux qui allaient et venaient ; et même ils prenaient un gros droit des marchands pour cela. Nous demeurâmes ainsi trois jours entiers sur le bord de la rivière. Le premier jour ils nous donnèrent un grand poisson appelé barbote, tout frais ; le second jour du pain de seigle et quelque peu de chair, qu’un officier de ce bourg-là avait été prendre de maison en maison ; et le troisième jour des poissons secs, dont ils ont en abondance.

Au reste, ce fleuve était large en ce lieu-là, comme est la Seine à Paris. Avant que d’y arriver, nous avions passé plusieurs autres rivières très belles et poissonneuses ; mais les Tartares ne savent pêcher ni ne se soucient pas du poisson, s’il n’est si grand qu’ils en puissent manger et s’en rassasier comme on fait du mouton. Ce fleuve est la borne orientale de la Russie et prend sa source en des marais qui s’étendent jusqu’à l’océan Septentrional, mais il a son cours vers le midi et s’embouche en une grande mer de sept cents milles d’étendue avant que d’arriver à la grande mer ; toutes les eaux que nous passâmes vont de ce côté-là.

Ce fleuve traverse à l’occident une grande forêt, et les Tartares ne montent jamais au delà vers le nord, parce qu’en ce temps-là, qui est environ vers le commencement du mois d’août, ils reprennent leur chemin vers le midi. Si bien qu’ils ont un logement plus bas, par où les ambassadeurs passent en temps d’hiver. Nous étions donc là en une grande peine, ne pouvant trouver ni bœufs ni chevaux pour notre argent ; à la fin, après que je leur eus fait connaître le travail que j’avais entrepris le bien commun du christianisme, ils nous accommodèrent de bœufs et d’hommes ; mais pour nos personnes, il nous fallut aller à pied. C’était au temps qu’ils coupaient les seigles, car le froment n’y vient pas bien ; mais ils ont du millet en abondance. Les femmes russiennes ornent leurs têtes ainsi que les nôtres, et bordent leurs robes depuis le bas jusqu’aux genoux de bandes de vair et d’hermine. Les hommes portent des manteaux comme les Allemands ; mais ils se couvrent la tête de certains bonnets en feutre pointus et fort hauts. Nous cheminâmes trois jours entiers sans trouver aucune habitation, étant fort las, et nos bœufs aussi, ne sachant où nous pourrions trouver les Tartares ; il nous arriva deux chevaux qu’on nous avait envoyés en diligence, dont nous fûmes fort réjouis. Notre guide et notre truchement montèrent dessus pour aller découvrir de quel côté nous pourrions trouver quelque logement. Enfin, au quatrième jour, nous en trouvâmes avec autant de joie que ceux qui après la tempête arrivent au port. Ayant pris là des chevaux et des bœufs, selon que nous avions besoin, nous poursuivîmes notre chemin de logement en logement, tant que nous parvînmes le dernier jour de juillet jusqu’à celui de Sartach.

Tout le pays au delà du Tanaïs est très beau, rempli de forêts et de fleuves du côté du nord. Il y a de grands bois qui sont habités de deux sortes d’hommes. Les uns s’appellent Moxel, qui n’ont aucune loi, et sont entièrement idolâtres. Ils n’ont point de villes ni de villages, mais seulement quelques cabanes çà et là dans les bois. Ceux de cette nation avec leur seigneur avaient été tués la plupart en Allemagne. Les Tartares les y avaient menés ; et ils ont conservé de l’estime pour les Allemands, et s’attendent bien d’être un jour délivrés par eux de la servitude des Tartares. Quand quelque marchand étranger arrive chez eux, il faut que celui chez qui il descend le pourvoie de tout ce qui lui sera nécessaire tant qu’il y demeurera. Ils ont quantité de pourceaux, de miel, de cire, de riches fourrures et de faucons. Il y a proche d’eux d’autres peuples qui s’appellent Merclas les Latins les appellent Mardes ; ils sont sarrasins. Au delà d’eux est le fleuve Étilia (Volga), qui est le plus grand que j’aie jamais vu : il vient du nord et de la Grande-Bulgarie[2] ; il va droit au midi, pour tomber dans un grand lac ou mer (Caspienne), qui a plus de quatre mois de circuit, et dont je parlerai ci-après. La distance de ces deux fleuves du Tanaïs et d’Étilia n’est pas grande dans les endroits et pays du nord, où nous avons passé plus de dix journées, mais vers le midi ils sont bien plus éloignés. Car le Tanaïs s’embouche dans les Palus-Méotides, et l’Étilia dans ce grand lac qu’il fait, avec plusieurs autres fleuves qui s’y rendent de Perse. Au midi nous avions de très grandes montagnes où habitent les Kergis (Kirghis), et les Alains ou Acas, qui sont chrétiens et combattent encore tous les jours contre les Tartares. Après eux, vers ce grand lac ou mer, sont des sarrasins, qu’on appelle Lesges, qui sont sujets des Tartares ; puis on trouve la Porte de fer[3] que, dit-on, le grand Alexandre fit faire pour empêcher les Barbares d’entrer en Perse ; j’en parlerai encore ci-après, d’autant que j’y passai à mon retour. En tous les pays qui sont entre ces deux fleuves, par où nous avons passé, habitaient autrefois les Comans avant que les Tartares eussent occupé cette région.

Nous trouvâmes Sartach à trois journées du fleuve Étilia, et sa cour nous sembla fort grande : car il a six femmes, et son fils aîné, qui habite proche de lui, en a deux ou trois, et chacune d’elles a une grande maison ou habitation, qui contient plus de deux mille chariots. Notre guide s’adressa à un certain chrétien nestorien[4] nommé Coyat, qui est un des principaux de cette cour ; il nous fit aller bien loin vers un seigneur nommé Janna : c’est ainsi qu’ils appellent celui qui a la charge de recevoir les ambassadeurs. Ce Coyat nous ordonna de le venir trouver vers le soir. Là-dessus notre guide s’enquit de nous, quels présents nous avions à lui faire et il s’offensa fort quand il vit que nous n’apportions rien pour cela. Étant introduits vers ce seigneur, nous le trouvâmes assis en sa pompe et magnificence, faisant jouer d’une guitare et danser devant lui. Je lui exposai comment j’étais venu pour voir son seigneur, et le priai qu’il nous aidât à lui faire voir nos lettres. Je m’excusai de ne lui apporter aucuns présents, ni à son maître, sur ce que j’étais religieux, ne possédant ni ne recevant rien, et ne touchant même ni or, ni argent ; ni aucune chose précieuse, excepté quelques livres et une chapelle (ornements sacerdotaux) pour le service divin ; de sorte qu’ayant quitté mon bien propre je ne pouvais être porteur de celui d’autrui. Lui, là-dessus, me répondit assez bénignement que je faisais bien, étant religieux, de garder ainsi mon vœu, et qu’il n’avait point de besoin du nôtre, mais qu’il nous donnerait plutôt du sien, si nous en avions besoin. Après cela, il nous fit seoir et boire de leur lait ; puis il nous pria de faire la bénédiction pour lui, ce que nous fîmes. Entre autres choses il nous demanda qui était le plus grand seigneur entre les Franks ou chrétiens occidentaux ; je lui répondis que c’était l’Empereur, s’il jouissait paisiblement de tout ce qui lui appartient ; mais il me répliqua que non, et que c’était plutôt le roi de France. Car il avait ouï parler de Votre Majesté par monseigneur Baudouin de Hainaut. Je trouvai là aussi un des frères chevaliers du Temple, qui avait été à Chypre et lui avait conté tout ce qu’il avait vu.

Cela fait, nous retournâmes en notre logement. Le lendemain je lui envoyai un flacon de vin muscat, qui s’était fort bien conservé le long du chemin, avec un panier plein de biscuit, ce qu’il eut très agréable, et il retint nos serviteurs ce soir-là avec lui. Le jour suivant, il m’envoya dire que je vinsse à la cour et que j’apportasse les lettres du roi avec ma chapelle et mes livres, d’autant que son seigneur voulait voir le tout. Ce que nous fîmes, faisant porter une charrette pleine de mes livres et des ornements de notre chapelle, avec une autre de pain, de vin et de fruits. Étant arrivés devant lui, il nous fit exposer tous nos livres et ornements ; il y avait à l’entour de nous force Tartares, chrétiens et sarrasins, tous à cheval. Ayant bien regardé tout il nous demanda si nous voulions faire présent de cela à son maître ; je fus fort étonné de cette parole, et, dissimulant le mieux que je pouvais mon déplaisir, je lui répondis que je le suppliais de faire en sorte que son seigneur voulût nous faire l’honneur de recevoir ce pain, ce vin et ces fruits, non comme un présent, étant si peu de chose, mais par manière de bénédiction, afin de ne venir les mains vides en sa présence ; qu’il pourrait voir les lettres du roi mon seigneur et y apprendrait la cause pourquoi nous étions venus vers lui, et qu’alors nous attendrions son commandement et sa volonté. Que pour les ornements de la chapelle, c’était chose sacrée, qu’il n’était permis qu’aux prêtres de toucher. Alors il nous commanda de nous en revêtir et d’aller ainsi trouver son seigneur : ce que je fis, après m’être revêtu des riches ornements et chapes que nous avions, tenant en main une fort belle Bible, que Votre Majesté m’avait donnée, et un psautier très riche, qui était un présent de la reine, où il y avait de très belles enluminures ; mon compagnon portait le missel et la croix, et notre clerc, vêtu d’un autre parement, prit l’encensoir, et nous arrivâmes en cet équipage vers son seigneur Sartach. Ils levèrent une pièce de feutre qui était pendue devant la porte, afin qu’il nous pût voir arriver en cette cérémonie. Alors ils commandèrent au clerc et au truchement de fléchir le genou par trois fois ; ce qu’ils ne requirent pas de nous. Puis ils nous avertirent de prendre soigneusement garde en entrant ou sortant de ne toucher pas le seuil de la porte, et que nous chantassions quelques cantiques de bénédiction pour leur seigneur. Nous entrâmes donc entonnant un Salve regina. A l’entrée de la porte il y avait un banc, sur lequel était du koumis et des tasses. Toutes ses femmes y étaient venues ; et ses Moals ou Tartares nous pressaient fort en entrant avec nous. Là Coyat prit l’encensoir en main et le présenta à Sartach, qui le regarda fort en le touchant ; il lui fit voir le psautier, qu’il considéra bien aussi avec sa femme, qui était assise auprès de lui, après il lui montra la Bible et demanda si c’était l’Evangile ; je lui répondis que ce livre contenait la sainte Écriture ; et voyant une image, il s’informa si c’était celle de Jésus-Christ, et je lui dis que oui ; car il faut remarquer que les chrétiens nestoriens et arméniens ne mettent jamais de figure de crucifix sur leurs croix, et il semble par là qu’ils ne croient pas bien à la passion du Fils de Dieu ou qu’ils en aient honte. Après quoi il fit retirer tous ceux qui étaient alentour de nous afin de mieux voir tous nos ornements. Alors je pris l’occasion de lui présenter les lettres de Votre Majesté, avec les interprétations en arabe et en syriaque ; car je les avais fait traduire en ces langues et caractères, étant à Acre, où il y avait des prêtres arméniens, qui savaient le turc et l’arabe, et le chevalier templier entendait le syriaque, le turc et l’arabe. Cela fait, nous sortîmes pour laisser nos ornements et nous en dépouiller, et les interprètes vinrent avec Coyat pour déchiffrer nos lettres. Sartach, ayant entendu ce qu’elles portaient, reçut notre présent de pain, de vin et de fruits, et nous fit rendre nos ornements et nos livres ; tout cela fut le jour de Saint-Pierre-aux-Liens.

Le lendemain matin, un certain prêtre, frère de Coyat, vint demander un petit vase où il y avait du chrême, parce que Sartach le voulait voir, comme il disait, et nous le lui donnâmes, et sur le soir Coyat nous fit appeler, disant que le roi notre maître avait écrit une lettre civile et honnête à son maître, mais qu’il y avait certaines choses difficiles à faire, à quoi il n’osait toucher sans le conseil de son père Baatu ; qu’ainsi il nous le fallait aller trouver, et cependant lui laisser les deux chariots, avec tous les ornements et les livres, que son seigneur Sartach voulait voir plus particulièrement et à loisir. Ce qu’ayant entendu, je soupçonnai aussitôt qu’il y avait quelque mauvais dessein caché là-dessous ; et sur cela je lui dis que nous laisserions sous sa garde non seulement les deux chariots qu’il demandait, mais aussi les deux autres que nous avions encore. Il nous répondit qu’il ne demandait pas ceux-là, que nous en fissions ce que nous voudrions. Je lui dis que cela ne se pouvait séparer ainsi, mais que nous lui laisserions le tout à sa disposition ; alors il nous demanda si nous voulions demeurer en ce pays-là ; je lui dis que s’il avait bien entendu les lettres du roi mon maître, il pouvait juger que c’était notre intention ; sur quoi il nous avertit que, cela étant, nous avions besoin d’être fort humbles et patients ; et ainsi nous le quittâmes ce soir-là. Le lendemain il nous envoya un prêtre nestorien pour les chariots, et nous les lui fîmes mener tous quatre. Le frère de Coyat vint au-devant de nous et sépara toutes nos hardes d’avec ce que nous avions porté le jour précédent à la cour, qu’il prit comme étant à soi, à savoir les livres et les vêtements ; Coyat avait commandé que nous portassions avec nous tous les vêtements sacrés dont nous nous nous étions revêtus devant Sartach, afin de nous en vêtir aussi devant Baatu, s’il était besoin. Cependant le prêtre nous ôta tout de force, disant que puisque nous avions apporté tout cela à Sartach, pourquoi le voulions-nous porter encore à Baatu ? Comme je lui en voulais rendre raison, il me dit que je n’en parlasse -pas davantage : ce qu’il nous fallut souffrir patiemment, n’ayant aucun accès près de Sartach, et personne qui nous en fît justice. Je craignais assez de mon truchement qu’il n’eût rapporté quelque chose autrement que je ne l’avais dit ; outre que je savais bien qu’il eût bien désiré que nous eussions fait un présent à Sartach du tout. Mais je me consolai en une chose, c’est qu’aussitôt que je reconnus leur désir, je retirai secrètement la Bible et quelques autres livres que j’aimais le mieux. Pour le psautier de la reine, je ne pus pas en faire de même, d’autant qu’on l’avait trop remarqué pour ses dorures et belles enluminures. Nous retournâmes donc en notre logement avec nos deux chariots de reste. Incontinent après cela arriva celui qui venait pour nous mener vers Baatu ; il voulait qu’en diligence nous nous missions en chemin. Mais je lui dis que je ne voulais en aucune manière mener nos chariots ; ce qu’ayant rapporté Coyat, il nous envoya dire que nous les lui laissassions avec notre garçon ; ce que nous fîmes.

Nous prîmes notre route vers l’orient pour aller trouver Baatu, et en trois journées nous vînmes au fleuve Étilia, dont voyant les grosses eaux, je m’étonnai fort qu’il en pût venir- du nord en aussi grande abondance. Avant que de partir de la cour de Sartach, je fus averti par Coyat et par plusieurs autres de cette cour que je me gardasse bien de dire que Sartach fût chrétien, mais Moal ou Tartare seulement ; ils croient que le nom de chrétien et chrétienté est un nom de pays et de nation, et ces gens-là sont montés à une telle arrogance, que, encore que peut-être ils aient quelque créance de Jésus-Christ, ils ne veulent pas toutefois être appelés chrétiens, mais Moals seulement, qui est le nom qu’ils veulent exalter par-dessus toutes choses ; ils ne veulent pas non plus qu’on les appelle Tartares, d’autant que les vrais Tartares ont été un autre peuple, comme je le dirai plus loin, suivant ce que j’en ai appris.

Du temps que les Français prirent la ville d’Antioche (en 1097), il y avait pour monarque, en ces parties septentrionales, un prince nommé Ken-Khan : Ken était son nom propre, et Khan un titre de dignité, qui a la même signification que devin, car ils appellent tous les devins khan ; de là leurs princes ont pris ce nom, parce que leur charge est de gouverner les peuples par le moyen des augures ; de sorte qu’on lit aux histoires d’Antioche que les Turcs envoyèrent demander secours à Ken-Khan contre les Franks, d’autant que les Turcs sont eux-mêmes venus de ces pays-là. Ce Ken-Khan était roi du Cara-Cathay, c’est-à-dire « noir Cathay » (cara » signifie noir, et « Cathay » est un nom de pays), pour le distinguer d’un autre Cathay (la Chine) qui est vers l’orient, le long de la mer, dont je parlerai ci-après. Ce Cathay-là est au dedans de certaines montagnes par où j’ai passé, avec une grande campagne où était autrefois un grand prêtre nestorien, qui était seigneur d’un peuple nommé Nayman, tous chrétiens nestoriens. Ce Ken-Khan étant mort, ce prêtre nestorien s’éleva et se fit roi. Tous les nestoriens l’appelaient le roi Prêtre-Jean et disaient de lui des choses merveilleuses, mais beaucoup plus qu’il n’y avait en effet. Car c’est la coutume des nestoriens venant de ces pays-là de faire un grand bruit de peu de chose, ainsi qu’ils ont fait courir partout que Sartach était chrétien, aussi bien que Mangu-Khan[5] et Ken-Khan, pour cela seulement qu’ils font plus d’honneur aux chrétiens qu’à tous les autres ; toutefois il est très certain qu’ils ne sont pas chrétiens.

Ce Prêtre-Jean était fort renommé partout, quoique, quand je passai par son pays, personne sinon quelques nestoriens ne savait qui il était. En ces pacages habitait Ken-Khan ; j’y ai passé aussi à mon retour. Prêtre-Jean avait un frère fort puissant, prêtre comme lui, nommé Unc, ou Vut, qui habitait au delà des montagnes de Cara-Cathay ; il y avait entre ces deux cours environ trois semaines de chemin. Ce frère était seigneur d’une habitation ou logement nommé Caracorum, et avait sous sa domination une nation de nestoriens appelée Krit-Merkit. Mais leur prince, ayant abandonné la foi de Christ, devint idolâtre, tenant près de soi des prêtres des idoles, qui sont tous sorciers et qui invoquent les diables. Au delà de ce pays, à environ douze ou quinze journées, étaient les pâturages des Moals, pauvres et misérables gens, sans chef, sans loi, ni religion aucune, sinon celle des augures et sortilèges, à quoi tous les peuples de ces régions-là sont fort adonnés. Près de ces Moals habitaient d’autres peuples aussi misérables, appelés Tartares. Le roi Prêtre-Jean étant mort sans enfants, son frère Unc lui succéda et se fit appeler Khan. En ce temps il se trouva un certain homme de Moal, nommé Cingis,[6] maréchal de son métier, qui se mit à courir sur les terres de Unc-Khan, et en emmena force troupeaux de bêtes ; si bien que les pâtres allèrent s’en plaindre à leur maître, qui aussitôt assembla une grande armée et entra dans les terres de Moal pour attraper Cingis, mais celui-ci s’enfuit parmi les Tartares, où il demeura caché quelque temps. Vut fit un grand butin sur les terres de Moal et des Tartares, puis s’en retourna chez soi. En ces entrefaites Cingis, homme adroit, parla souvent à ceux de Moal et aux Tartares, leur remontrant comme quoi, étant sans chef, leurs voisins en venaient aisément à bout et les opprimaient. Ces peuples, considérant cela et y prenant goût, l’élurent pour leur capitaine, qui amassa aussitôt quelques troupes, et s’alla jeter sur les terres de Vut, qu’il vainquit en bataille et contraignit de se retirer au Cathay. Cingis prit une des filles de Vut qu’il donna pour femme à un de ses fils, qui devint ainsi père du grand khan Mangu, qui règne aujourd’hui. Ce Cingis donc envoya de tous côtés ses Tartares pour faire la guerre, ce qui a rendu leur nom si célèbre partout ; mais la plupart enfin y périrent ; de sorte que maintenant ceux de Moal veulent faire perdre la mémoire de ce nom-là et y substituer le leur. Le pays où ils parurent premièrement et où est encore maintenant la principale cour de Cingis-Khan, s’appelle Mancherule ; mais parce que la Tartarie est proprement le pays d’où ils commencèrent à faire leurs conquêtes partout aux environs, ils tiennent maintenant cette région-là pour la plus considérable de leur domination ; et c’est là où ils font l’élection de leur Grand Khan.

Pour ce qui est de Sartach, je ne saurais réellement dire s’il est chrétien ou non. Ce que je sais bien, c’est qu’il ne veut pas être appelé chrétien, et il me semble bien plutôt qu’il se moque des chrétiens et qu’il les méprise. Il fait sa demeure en un lieu par où les chrétiens, les Russiens, Bulgares, Soldains, Kerkis, Alains et autres passent, quand ils vont porter des présents à la cour de son père Baatu ; c’est alors qu’il fait plus de cas d’eux ; mais s’il y passe des Sarrasins qui en portent davantage, il les expédie bien plus tôt et leur fait plus de faveurs. Il tient aussi près de soi des prêtres nestoriens, qui chantent leur office et font autres dévotions à leur mode. Il y a un autre capitaine sous Baatu, nommé Berka ou Berta, qui a ses pâturages vers la Porte de fer, où est le grand passage de tous les Sarrasins qui viennent de Perse et de Turquie, pour aller vers Baatu et lui porter des présents ; mais il est sarrasin, car il ne permet pas en toutes ses terres qu’on mange de la chair de pourceau. A notre retour, Baatu lui avait commandé de changer de demeure et d’aller se mettre au delà d’Étilia vers l’orient, ne voulant pas que les ambassadeurs des Sarrasins passassent par ses terres, à cause de l’intérêt qu’il y avait.

Les quatre jours que nous demeurâmes en la cour de Sartach, nous n’eûmes aucune provision de manger ni de boire, sinon une seule fois, qu’on nous donna un peu de koumis. Comme nous étions en chemin pour aller vers son père, nous fûmes en grande appréhension. Les Russiens, Hongrois et les Alains leurs sujets, dont il y a bon nombre parmi eux, se mettent ensemble par bandes de vingt et trente à la fois ; ils vont courant la campagne avec leurs arcs et flèches, tuent tous ceux qu’ils rencontrent la nuit, se cachant de jour ; et quand ils sentent que leurs chevaux sont trop harassés, ils vont la nuit en prendre d’autres qui paissent par la campagne, et en emmènent chacun un ou deux, afin de s’en repaître en un besoin, s’ils ont faim. Notre guide craignait la rencontre de cette canaille-là, et je crois que nous fussions morts de faim en ce voyage, si nous n’eussions porté avec nous un peu de biscuit, qui nous servit bien.

Enfin nous arrivâmes au grand fleuve Étilia, qui est quatre fois plus grand que la Seine, très profond, et vient de la Grande-Bulgarie, qui est vers le nord, pour se rendre en un grand lac, ou plutôt mer, qu’ils appellent de Hircan,[7] à cause d’une certaine ville ainsi nommée, qui est située sur son rivage du côté de la Perse. Mais Isidore de Séville (chroniqueur du septième siècle) l’appelle mer Caspienne, d’autant que les monts Caspiens et la Perse la bornent au midi, et qu’elle a à l’orient les montagnes de Musihet ou des Assassins,[8] qui sont contigus aux Caspiens. Au nord elle a cette grande solitude où sont maintenant les Tartares. C’est de ce côté-là qu’elle reçoit l’Étilia, qui croît et inonde le pays en été, comme le Nil fait l’Égypte. Elle a à l’occident les montagnes des Alains, les Portes de fer et les montagnes des Géorgiens. Cette mer est donc environnée de montagnes de trois côtés, mais au nord elle n’a que de rases campagnes. On peut en faire le tour en quatre mois de chemin. Ce qu’en dit Isidore, que ce soit un golfe venant de la mer, n’est pas vrai, car elle ne touche l’Océan en aucun endroit, mais elle est toute environnée de terre.[9]

[1] Voy. Marco Polo, liv. II, chap. LXII.

[2] L’auteur entend par Grande-Bulgarie une région de l’ancienne Scythie qui s’étend vers le nord à l’ouest des monts Ourals. De là seraient venus, avec les invasions, les ancêtres des Bulgares actuels, qui se sont fixés dans les Balkans et sur le bas Danube. On voit encore en effet sur la rive droite de la Kama, affluent septentrional du Volga, les ruines d’une ancienne cité de Bolgari, à laquelle ces peuples doivent leur nom.

[3] Nom donné à la ville de Derbend, placée sur un défilé très fréquenté, formé par un versant du Caucase et le rivage de la mer Caspienne. Une grande porte de fer, qui défend au nord l’entrée de cette ville, lui a valu ce surnom.

[4] Voy. Marco Polo, liv. Ier, chap. XV.

[5] Mangou-Khan, empereur mongol (prédécesseur de Koubilaï-Khan, à la cour duquel vécut Marco Polo), régna de 1250 à 1259.

[6] Le futur Tchengis-Khan, le Gengis-Khan de nos histoires.

[7] La mer Caspienne a été jadis appelée Hircanienne.

[8] Voy. dans Marco Polo, liv. Ier, chap. XXVIII, l’histoire du Vieux de la Montagne.

[9] Nous trouvons ici les premières notions précises données sur cette mer.