Guillaume de RUBRUQUIS

Voyage

chapitres XXXI à XL

chapitres XXI à XXX - chapitres XLI à L

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

Voyage

chapitres XXXI à XL

chapitres XXI à XXX - chapitres XLI à L

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

de

envoyé de Saint Louis

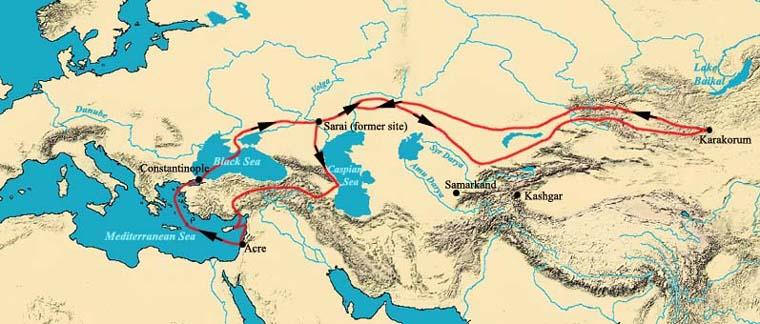

La route de Guillaume de Rubrouck (1253-55)

Wikipédia : Guillaume de Rubrouck (ou de Rubroeck), dit Rubruquis (1215-1295), né à Rubrouck, est un franciscain flamand, de langue latine, sujet et intime de Saint Louis. Il se rend en Mongolie en 1253-1254, pour évangéliser les Mongols, précédant ainsi Marco Polo. Il visite Karakorum, la capitale de l'Empire dont il donnera quelques descriptions. Ne pouvant, à son retour, joindre le roi, il lui écrit une longue lettre relatant son voyage dans l'Empire mongol, source essentielle et grande œuvre littéraire, mais qui ne connaîtra jamais la popularité du livre de Marco Polo.

Nous poursuivîmes notre chemin dans le haut pays vers le nord, et enfin le jour de Saint-Étienne (26 décembre) nous entrâmes en une grande plaine, qui semblait, à la voir de loin, comme une grande mer, car on n’y voyait pas une seule montagne ni colline : le lendemain, jour de Saint-Jean l’Évangéliste, nous arrivâmes en vue de la cour -du Grand Khan.[1] Mais comme il n’y avait pas plus de quatre ou cinq journées pour que nous y fussions, celui chez qui nous avions logé nous voulait faire prendre un plus long chemin et détour qui eût duré plus de quinze jours. Son dessein était, comme je m’aperçus bien, de nous faire passer par Onam Cherule, qui est le propre pays où était autrefois la cour de Cingis-khan. D’autres disaient que c’était afin de nous faire mieux voir la puissance et grandeur du monarque, ayant accoutumé d’user de la sorte envers ceux qui viennent de loin, et qui ne sont pas de leurs sujets. Là-dessus, notre guide eut bien de la peine à faire que nous pussions tenir le droit chemin et sur cette contestation, ils nous amusèrent une partie de la journée.

Enfin nous arrivâmes en cette cour, où notre guide eut une grande maison qu’on lui avait donnée pour son logement. ; pour nous autres trois, nous n’eûmes qu’un petit logis, si étroit qu’à peine y pouvions-nous mettre nos hardes, dresser nos lits et faire un peu de feu. Plusieurs venaient visiter notre guide et lui apportaient à boire d’un breuvage fait de riz (saki) qu’ils mettaient dans de grandes et longues bouteilles ; ce breuvage était tel que je ne l’eusse jamais su discerner d’avec le meilleur vin d’Auxerre, sinon qu’il n’en avait pas la couleur. Nous fûmes appelés aussitôt et examinés sur ce qui nous avait fait venir en ce pays-là ; je répondis que nous avions ouï dire que Sartach était chrétien, et que sur cela le voulant venir voir, le roi de France nous avait chargés d’un paquet de lettres, pour lui, que lui nous avait envoyés à son père Baatu, et Baatu nous avait fait venir là. Après, ils nous demandèrent si nous avions envie de faire la paix et une alliance avec eux ; à quoi je fis réponse que le roi mon maître avait écrit à Sartach, sur l’assurance qu’il fût chrétien, que s’il ne l’eût ainsi cru, il n’eût jamais songé à lui écrire. Que pour ce qui était de la paix, vu que Votre Majesté ne leur avait jamais fait aucun tort ni déplaisir, quel sujet aurait-elle de la leur demander ? et quelle raison auraient-ils de faire la guerre, à vous ou à vos sujets ?

Le jour suivant on nous mena à la cour, où je pensai que je pouvais aller nu-pieds comme j’avais accoutumé en notre pays ainsi je laissai mes souliers et sandales. Ceux qui viennent à la cour se mettent à pied environ à un trait d’arbalète loin du palais du Khan, et les chevaux demeurent avec quelqu’un pour les garder. Sur quoi, comme nous fûmes descendus de cheval et que nous allions droit au palais avec notre guide, un garçon hongrois se trouva là, qui nous reconnut à l’habit de notre ordre. Comme le monde nous voyait passer, on nous regardait avec étonnement, comme si nous eussions été des monstres, et d’autant principalement que nous étions nu-pieds. Ils nous demandaient comment nous pouvions marcher ainsi, et si nous n’avions que faire de nos pieds, puisque nous faisions si peu d’état de les conserver ; mais ce garçon hongrois leur en disait la raison, en leur faisant entendre que cela était selon la règle et les statuts de notre profession. Le premier secrétaire, qui était chrétien nestorien, et par le conseil de qui tout se faisait en cour, nous vint voir, et nous regardant attentivement il appela le garçon hongrois, à qui il fit plusieurs demandes. Cependant on nous fit savoir que nous eussions à nous en retourner en notre logement.

Comme nous retournions de la cour vers l’orient, environ à deux traits d’arbalète du palais, j’aperçus une maison sur laquelle il y avait une petite croix, ce dont je fus fort réjoui, supposant par là qu’il y avait quelque sorte de christianisme. J’entrai dedans et trouvai un autel assez bien paré, où il y avait en toile d’or les figures en broderie de Notre-Seigneur et de la bienheureuse Vierge et de saint Jean-Baptiste, avec deux anges, et tout cela enrichi de perles. Il y avait aussi une croix d’argent, avec des pierres précieuses aux bouts et au milieu ; puis autres riches parements, et une lampe ardente à huit chandeliers, avec de l’huile. Devant l’autel était assis un moine arménien, assez noir et maigre, vêtu d’une robe noire en forme de cilice, fort rude jusqu’à mi-jambe, et d’un manteau par-dessus fourré de peaux noires et blanches ; il était ceint sur cela d’une ceinture de fer. Étant donc ainsi entrés, avant que de saluer le moine nous nous mîmes à genoux, chantant Ave, Regina cælorum, etc., et lui se levant, se mit à prier avec nous. Après l’avoir salué, nous nous assîmes auprès de lui, qui avait un peu de feu dans un petit chaudron, et lui dîmes la cause de notre voyage et de notre arrivée en ce pays-là ; et lui, sur cela, commença de nous consoler et encourager, disant que nous pouvions parler hardiment, puisque nous étions les messagers de Dieu, qui est plus grand que tous les hommes, quelque grands et puissants qu’ils soient.

Après il nous apprit comment il était venu en ces pays là, un mois seulement avant nous, qu’il était ermite de la Terre Sainte de Jérusalem, et que Notre-Seigneur lui était apparu par trois fois, lui commandant toujours d’aller trouver le prince des Tartares ; et comme aux deux premières fois il différait d’obéir, à la troisième Dieu le menaça de le faire mourir s’il n’y allait ; ce qu’enfin il avait fait, et avait dit à Mangu-Khan que s’il se voulait faire chrétien tout le monde lui rendrait obéissance ; que les Français et le grand pape même lui obéiraient aussi, et qu’il me conseillait de lui en dire autant ; à quoi je répondis, en l’appelant mon frère, que très volontiers je persuaderais le Khan de devenir chrétien, d’autant que j’étais venu là avec ce dessein, et de prêcher les autres à en faire de même ; que je lui promettrais aussi que se faisant baptiser, les Francs et le pape s’en réjouiraient grandement et-le reconnaîtraient et tiendraient pour frère et ami, mais non pas que pour cela ils devinssent ses sujets et lui payassent tribut, comme font les autres nations : car en parlant ainsi, ce serait contre la vérité, ma conscience et ma commission. Cette réponse fit taire le moine, et nous allâmes ensemble au logis, que nous trouvâmes fort froid et mal en ordre. Comme nous n’avions rien mangé de tout ce jour-là, nous fîmes cuire un peu de viande pour notre souper. Notre guide et son compagnon faisaient bien peu d’état de nous ; mais ils étaient bien en cour, où ils faisaient bonne chère.

En ce même temps les ambassadeurs de Vastace,[2] que nous ne connaissions point, étaient logés bien près de nous. Le lendemain, ceux de la cour nous firent lever au point du jour, et je m’en allai nu-pieds avec eux aux logis de ces ambassadeurs, auxquels ils demandèrent s’ils nous connaissaient. Un soldat grec d’entre eux se ressouvint de notre ordre et de mon compagnon, qu’il avait vu à la cour de Vastace avec notre ministre ou provincial, frère Thomas et ses compagnons ; celui-là rendit bon témoignage de nous. Alors ils nous demandèrent si nous avions paix ou guerre avec le prince Vastace ; je leur dis que nous n’avions ni l’un ni l’autre, et comme ils insistaient comment cela se pouvait faire, je leur en rendis la raison, que les pays étant bien éloignés les uns des autres, nous n’avions rien à démêler ensemble.

Sur quoi, ces ambassadeurs de Vastace m’avertirent qu’il valait mieux dire que nous avions la paix ensemble, ainsi qu’ils le firent entendre ; à quoi je ne répliquai rien. Ce matin-là j’avais tant mal aux ongles des pieds, qui étaient gelés de froid, que je ne pouvais plus aller nu-pieds, d’autant que ces pays-là sont extrêmement froids et d’un froid très âpre et cuisant. Depuis qu’une fois il a commencé de geler il ne cesse jamais jusqu’au mois de mai, et même en ce mois-là toutes les matinées sont très froides et sujettes à la gelée ; mais sur le midi il y fait chaud, la glace se fondant par la force du soleil, mais tant que dure l’hiver elle ne fond point ; et si les vents régnaient en ces pays-là comme ils font aux nôtres, on n’y pourrait du tout vivre. L’air y est resté toujours calme jusqu’en avril, que les vents commencent à s’y élever. Lorsque nous y étions, qui était environ Pâques, le froid et le vent recommençant ensemble, il y mourut force bestiaux de froid. Durant l’hiver il n’y eut guère de neige ; mais vers Pâques et sur la fin d’avril, il y tomba tant de neige que les rues de la ville de Caracorum en étaient toutes couvertes, si bien qu’ils furent contraints de les faire vider et emporter avec des tombereaux. Alors ils nous envoyèrent de la cour des hauts-de-chausses et des pourpoints de peaux de mouton avec des souliers. Ce que mon compagnon et notre truchement prirent fort bien ; mais pour moi, je crus n’en avoir aucun besoin, car la pelisse que j’avais eue de Baatu me suffisait.

Environ à l’octave des Innocents, ou quatrième de janvier, on nous mena au palais, où nous trouvâmes un prêtre nestorien, qui vint droit à nous ; je ne pensais pas qu’il fût chrétien ; il me demanda vers quel endroit du monde nous adorions, je répondis que c’était vers l’orient. Il me fit cette demande sur ce que, nous étant fait raser la barbe, par le conseil de notre interprète, afin de comparaître devant le Khan à la mode de notre pays, ils croyaient que nous fussions tuiniens, c’est-à-dire idolâtres.[3] Ils nous firent aussi expliquer quelque chose de la Bible, puis nous demandèrent quelle révérence nous ferions au Khan étant venu devant lui, et si ce serait à la façon de notre pays ou du leur. A cela je répondis que nous étions prêtres dédiés au service de Dieu ; que les princes et seigneurs de notre pays ne permettaient pas que les prêtres se missent à genoux devant eux, pour l’honneur qu’ils portaient à Dieu ; néanmoins que nous étions prêts et disposés de nous soumettre à tout pour l’amour de Notre-Seigneur ; que nous étions venus de pays fort éloignés, et que s’il leur plaisait, nous rendrions premièrement grâces à Dieu, qui nous avait amenés et conduits de si loin en bonne santé, et qu’après cela nous ferions tout ce qu’il plairait à leur seigneur, pourvu qu’il ne nous commandât rien qui fût contre l’honneur et le service de Dieu. Ce qu’ayant entendu de nous, ils entrèrent incontinent au palais, pour faire rapport au Khan de tout ce que nous avions dit, dont il fut assez content.

Nous fûmes ensuite introduits en ce palais, et, le feutre qui était devant la porte étant levé, nous entrâmes dedans, et comme nous étions encore au temps de Noël, nous commençâmes à entonner l’hymne A solis ortus cardine, etc.

L’hymne étant achevée, ils se mirent à nous fouiller partout, pour voir si nous ne portions point de couteaux cachés, et contraignirent même notre interprète à laisser sa ceinture et son couteau au portier. A l’entrée de ce lieu il y avait un banc, et dessus du koumis ; auprès de là ils firent mettre notre interprète tout debout, et nous firent asseoir sur un banc vis-à-vis des dames. Ce lieu était tout tapissé de toile d’or ; au milieu il y avait un réchaud plein de feu, fait d’épines et de racines d’absinthe, qui croît là en abondance : ce feu était allumé avec de la fiente de bœufs. Le Grand Khan était assis sur un petit lit, vêtu d’une riche robe fourrée et fort lustrée, comme la peau d’un veau marin. C’était un homme de moyenne stature, d’un nez un peu plat et rabattu, âgé d’environ quarante-cinq ans. Sa femme, qui était jeune et assez belle, était assise auprès de lui, avec une de ses filles, nommée Cyrina, prête à marier, et assez laide, avec plusieurs autres petits enfants, qui se reposaient sur un autre lit proche de là. Ce palais où ils étaient appartenait à une dame chrétienne, que Mangu avait fort aimée et épousée, dont il avait eu cette grande fille, nonobstant qu’il eût une autre jeune femme ; tellement que cette fille était dame et maîtresse et commandait à tous ceux de ce palais, qui avait appartenu à sa mère.

Alors le Khan nous fit demander ce que nous voulions boire, si c’était du vin ou de la cérasine, qui est un breuvage fait de riz, ou du caracosmos, qui est du lait de vache tout pur, ou du ball, qui est fait de miel. Car ils usent l’hiver de ces quatre sortes de boissons. A cela je répondis que nous n’étions pas gens qui se plussent beaucoup à boire, que toutefois nous nous contenterions de tout ce qu’il plairait à Sa Grandeur de nous faire donner. Alors il commanda de nous donner de cette cérasine faite de riz, qui était aussi claire et douce que du vin blanc, dont je goûtai un peu pour lui obéir ; mais notre interprète, à notre grand déplaisir, s’était abouché avec le sommelier, qui l’avait tant fait boire qu’il ne savait ce qu’il faisait et disait. Après cela le Khan se fit apporter plusieurs sortes d’oiseaux de proie, qu’il mit sur le poing, les considérant assez longtemps. Après il nous commanda de parler. Il avait pour son interprète un nestorien, que je ne pensais pas être chrétien comme il était ; nous avions aussi le nôtre, comme j’ai dit, très incommodé du vin qu’il avait bu.

Nous étant donc mis à genoux, je lui dis que nous rendions grâces à Dieu de ce qu’il lui avait plu nous amener de si loin pour venir voir et saluer le grand Mangu-Khan, à qui il avait donné une grande puissance sur la terre, mais que nous suppliions aussi la même bonté de Notre-Seigneur Jésus-Christ, par qui nous vivions et mourions tous, qu’il lui plût donner à Sa Majesté heureuse et longue vie (car c’est tout leur désir que chacun prie pour leur vie). J’ajoutai à cela que nous avions ouï dire en notre pays que Sartach était chrétien, ce dont tous les chrétiens avaient été fort réjouis, et spécialement le roi de France, qui sur cela nous avait envoyés vers lui avec des lettres de paix et d’amitié, pour lui rendre témoignage de ce que nous étions, et qu’il voulût nous permettre de nous arrêter en son pays, d’autant que nous étions obligés par les statuts de notre ordre d’enseigner aux hommes comment il faut vivre selon la loi de Dieu; que Sartach sur cela nous avait envoyés vers son père Baatu, et Baatu vers Sa Majesté impériale, à laquelle, puisque Dieu avait donné un grand royaume sur la terre, nous lui demandions bien humblement qu’il plût à Sa Grandeur de nous permettre la demeure sur les terres de sa domination, afin d’y faire faire les commandements et le service de Dieu et prier pour lui, pour ses femmes et ses enfants ; que nous n’avions ni or, ni argent, ni pierres précieuses, mais seulement notre service et nos prières, que nous ferions continuellement à notre Dieu pour lui ; mais qu’au moins nous le suppliions de nous pouvoir arrêter là jusqu’à ce que la rigueur du froid fût passée ; d’autant même que mon compagnon était si las et si harassé du long chemin que nous avions fait, qu’il lui serait impossible de se remettre sitôt en voyage ; de sorte que sur cela il m’avait contraint de lui demander licence de demeurer là encore pour quelques jours : car nous doutions bien qu’il nous faudrait bientôt retourner vers Baatu, si de sa grâce et bonté spéciale il ne nous permettait de demeurer là.

A cela le Khan nous répondit que tout ainsi que le soleil épand ses rayons de toutes parts, ainsi sa puissance et celle de Baatu s’étendaient partout. Que pour notre or et notre argent il n’en avait que faire aussi. Jusque-là j’entendis notre interprète ; mais du reste je ne pus rien comprendre autre chose sinon qu’il était bien ivre, et, selon mon opinion, que Mangu-Khan même était un peu chargé de boisson. Néanmoins il me sembla bien que dans son discours il témoignait du mécontentement de ce que nous étions venus trouver Sartach plutôt que de venir droit à lui. Alors, voyant le manquement de mon interprète, je jugeai qu’il était plus à propos de me taire ; seulement je suppliai Sa Grandeur de ne prendre en mauvaise part si j’avais parlé d’or et d’argent ; que ce n’était pas que je pensasse qu’il le désirât, mais seulement pour témoigner que nous lui voulions porter et rendre toute sorte d’honneur et de respect, aussi bien dans les choses temporelles que spirituelles.

Après cela, il nous fit lever, puis rasseoir, et, après quelques paroles de compliment et de devoir envers lui, nous sortîmes de sa présence avec ses secrétaires. Un de ses interprètes, qui gouvernait une de ses filles, s’en vint avec nous, pour la curiosité qu’ils avaient de savoir des nouvelles du royaume de France, s’enquérant s’il y avait force bœufs, mouton et chevaux, comme s’ils eussent déjà été tout prêts d’y venir et emmener tout. Plusieurs fois je fus contraint de dissimuler ma colère et mon indignation, leur disant qu’il y avait plusieurs belles et bonnes choses en France qu’ils pourraient voir, si par hasard ils en prenaient le chemin. Après cela ils nous laissèrent un homme pour avoir soin de nous, et nous nous en allâmes vers le moine. Comme nous étions sur le point de sortir pour aller à notre logis, l’interprète vint qui nous dit que Mangu-Khan avait pitié de nous et nous accordait deux mois de séjour pendant lesquels le froid se passerait ; et nous mandait aussi que près de là il y avait une ville nommée Caracorum, où, si nous voulions nous transporter, il nous ferait fournir tout ce dont nous aurions besoin ; mais que si nous aimions mieux demeurer là où nous étions, il nous ferait aussi donner toutes choses nécessaires ; néanmoins que ce nous serait une très grande peine et fatigue de suivre la cour partout. A cela je répondis que je priais Notre-Seigneur de vouloir conserver Mangu-Khan et lui donner bonne et longue vie ; que nous avions trouvé là un moine arménien, lequel nous croyions être un saint homme, que c’était par la volonté et inspiration de Dieu qu’il était venu en ces quartiers-là ; et pour cela nous eussions bien désiré de demeurer avec lui, d’autant qu’étant religieux comme lui, nous pourrions prier Dieu ensemble pour la vie et prospérité du Khan. Sur quoi l’interprète, ne répondant rien, s’en alla, et nous retournâmes à notre logis, où nous sentîmes un très grand froid, sans y trouver aucune douceur ni consolation, ni même moyen de faire du feu, bien qu’il fût déjà nuit et que nous fussions encore à jeun. Alors celui à qui nous avions été donnés en charge nous fit provision de quelque peu de bois pour faire du feu, et aussi de quelques vivres.

Pour notre guide, il était tout prêt de s’en retourner vers Baatu, et désirait avoir de nous un certain tapis qu’il nous avait fait laisser en cette cour-là ; ce qu’ayant obtenu de nous, il nous quitta avec civilité et fort content, nous baisant la main droite et nous demandant pardon, s’il nous avait laissés souffrir la faim et la soif par le chemin ; nous lui pardonnâmes de bon cœur, nous excusant même de toute espèce de déplaisir que nous avions pu lui causer.

Nous rencontrâmes là une certaine femme de Metz en Lorraine, nommée Pasca, ou Paquette, qui avait été prise en Hongrie, et qui nous fit la meilleure chère qu’elle put. Elle était de la cour de cette dame chrétienne dont j’ai fait mention ci-dessus, et nous conta les étranges et incroyables misères et pauvretés qu’elle avait souffertes avant que de venir à la cour et au service de cette dame ; mais que pour lors, grâce à Dieu, elle était à son aise et avait quelques moyens, ayant un jeune mari russien, dont elle avait trois beaux enfants, et qui s’entendait fort aux bâtiments, qui est un art bien estimé et requis entre les Tartares. Elle nous donna encore avis qu’à Caracorum il y avait un orfèvre parisien, nommé Guillaume Boucher, dont le père s’appelait Laurens, et qu’elle croyait qu’il avait encore un frère nommé Roger, qui demeurait sur le Grand-Pont à Paris. Elle nous dit, de plus, que cet orfèvre avait amené avec lui un jeune garçon qu’il tenait comme son fils, et qui était un très bon interprète ; que Mangu-Khan avait donné une grande quantité d’argent à cet orfèvre, savoir quelque trois cents jascots, en leur manière de parler, qui valent trois mille marcs, avec cinquante ouvriers, pour lui faire une grande pièce d’ouvrage qu’elle craignait à cause de cela qu’il ne lui pût envoyer son fils ; d’autant qu’elle avait ouï dire à quelques-uns de la cour que ceux qui venaient de notre pays étaient tenus gens de bien, et que Mangu-Khan se plaisait fort de parler avec eux, mais qu’ils manquaient d’un bon truchement ; ce qui la mettait en peine à nous en trouver un qui fût tel qu’il fallait. Sur cela j’écrivis à cet orfèvre pour lui faire savoir notre arrivée en ce pays-là, et que si sa commodité le lui permettait, il nous voulût faire le plaisir de nous envoyer son fils, qui entendait fort bien la langue du pays. Mais il nous manda qu’il ne pouvait encore nous l’envoyer de cette lune-là, et que ce serait à la suivante, son ouvrage devant être alors achevé.

C’est pourquoi nous demeurâmes là attendant l’occasion avec d’autres ambassadeurs. Je dirai en passant qu’en la cour de Baatu les ambassadeurs sont bien traités d’une autre sorte qu’en celle de Mangu. Car près de Baatu il y a un jani pour l’Occident, qui a la charge de recevoir tous ceux qui viennent des parties occidentales, et aussi un autre pour les autres endroits du monde. Mais à la cour de Mangu, de quelque côté qu’ils viennent, ils sont tous sous un même jani, de sorte qu’ils ont le moyen de se visiter les uns les autres. Ce qui ne se peut pas faire chez Baatu, où ils ne se voient ni ne se connaissent point pour ambassadeurs, parce qu’ils ne savent pas le logis l’un de l’autre et ne se voient jamais qu’à la cour ; quand l’un y est appelé, l’autre peut-être ne l’est pas, et ils n’y vont point si on ne les envoie querir. Nous rencontrâmes là un certain chrétien de Damas, se disant envoyé par le soudan de Montréal, qui désirait se rendre ami et tributaire des Tartares.

L’année avant que nous fussions arrivés là, il y eut un certain clerc de la ville d’Acre, qui se faisait nommer Raymond, mais son vrai nom était Théodolus. Étant interrogé du sujet de son arrivée, il répondit qu’il demeurait en son pays avec un saint évêque, auquel Dieu avait envoyé du ciel certaines lettres écrites en caractères d’or, lui commandant et enjoignant expressément de les envoyer à l’empereur des Tartares, pour lui faire savoir de sa part qu’il devait être un jour seigneur de la terre universelle, et qu’il persuaderait toutes les nations du monde de faire la paix avec lui. Alors Mangu lui dit que s’il était vrai qu’il eût apporté ces lettres venues du ciel avec celles de son maître, qu’il soit le très bien venu. Il répondit à cela qu’il était bien vrai qu’il les avait apportées ; mais qu’étant avec ses autres hardes sur un cheval farouche, qui s’était échappé et enfui par les montagnes et les bois, tout s’était ainsi perdu. Sur cela Mangu lui demanda le nom de cet évêque, et il répondit qu’il se nommait Odon et était de la ville de Damas.

Le Khan s’informa encore en quel pays c’était : il répondit que c’était au pays de France, voulant faire croire, qu’il était des serviteurs de Votre Majesté. Il dit de plus au Khan que les Sarrasins étaient entre le pays de France et les siens, ce qui avait empêché qu’il pût envoyer vers lui, mais que si le chemin eût été libre, il n’eût manqué d’envoyer ses ambassadeurs pour avoir la paix avec Sa Hautesse. Mangu lui ayant demandé s’il pourrait bien conduire ses ambassadeurs vers ce roi et cet évêque, il répondit que oui, et au pape aussi, s’il en était besoin. Sur quoi Mangu se fit apporter un arc qu’à peine deux hommes pouvaient bander de toute leur force, avec deux flèches d’argent remplies de trous, qui en les tirant faisaient un bruit comme si c’eût été un sifflet. Il commanda à un Moal de s’en aller avec ce Théodolus, qui le mènerait vers le roi de France, auquel il présenterait de sa part cet arc, et lui dirait que s’il voulait faire la paix avec lui, il conquerrait toutes les terres des Sarrasins jusqu’à son pays, et qu’il lui ferait don de tous les autres au delà jusqu’en Occident. Que s’il ne voulait avoir la paix avec lui, que le Moal lui rapportât cet arc et ces flèches, et dit à ce roi que Mangu savait en tirer de loin et faire bien du mal. Alors il fit retirer ce Théodolus de devant lui, et son interprète (qui était le fils de Guillaume l’orfèvre) entendit alors, ainsi qu’il nous conta depuis, que Mangu dit à ce Moal :

— Vous irez avec cet homme, et remarquerez bien tous les chemins pays, villes, châteaux, hommes, armes et munitions.

Sur quoi le jeune homme interprète fit à part une bonne réprimande à ce Thédolus, lui disant qu’il avait tort de prendre la conduite de ces ambassadeurs tartares, qui n’étaient envoyés à autre dessein que pour épier les pays traversés. Mais Thédolus lui répondit qu’il mettrait ce Moal sur mer, afin qu’il ne pût reconnaître d’où il était venu et par où il retournerait. Mangu donna aussi à ce Moal ses tablettes d’or, qui sont une plaque d’or large comme la main et longue de demi-coudée, où son ordre était gravé.[4] Celui qui porte cela peur demander et commander tout ce qui lui plaît, et tout est exécuté sans délai.

Ainsi Thédolus partit et vint vers Vastace, voulant aller jusqu’au pape pour le tromper, comme il avait trompé Mangu. Vastace lui demanda s’il avait des lettres pour le pape, puisqu’il était son ambassadeur et qu’il avait entrepris de conduire les ambassadeurs des Tartares vers lui. Mais lui, ne pouvant montrer ces lettres, fut pris et dépouillé de tout ce qu’il avait, et de là jeté en une obscure prison ; quant au Moal, il tomba malade et mourut mais Vastace renvoya les tablettes à Mangu par les serviteurs du Moal, que je rencontrai en m’en retournant à Assaron, sur les confins de la Turquie, qui me contèrent aussi ce qui était arrivé à ce Théodolus. De pareils imposteurs courant par le monde, quand ils sont découverts par les Tartares, sont mis à mort sans rémission.

Au reste, l’Épiphanie ou jour des Rois s’approchant, ce moine arménien, nommé Sergius, me dit qu’il devait baptiser Mangu-Khan à cette fête-là ; je le priai de faire en sorte que j’y pusse être présent, afin de rendre témoignage en temps et lieu de ce que j’aurais vu. Ce qu’il me promit.

Le jour de la fête étant venu, le moine ne m’appela point, mais on m’envoya querir de la cour dès six heures du matin, et je le trouvai qui en revenait avec ses prêtres, l’encensoir et le livre des évangiles. Ce jour-là, Mangu fit un festin, suivant la coutume qui est qu’à tels jours de fête, selon que ses devins ou les prêtres nestoriens le lui ordonnent, il fait un banquet, et quelquefois les prêtres chrétiens s’y trouvent. A ces fêtes-là ils y viennent les premiers avec leurs ornements, priant pour le Khan, bénissant sa coupe. Après qu’ils s’en sont allés, les prêtres sarrasins viennent, qui font de même, puis les prêtres idolâtres ; ces derniers en font autant. Le moine me donnait à entendre que le Khan croyait aux chrétiens seulement ; que néanmoins il veut que tous prient pour lui ; mais tout cela n’était que mensonge : il ne croit à personne de tous ceux-là, comme Votre Majesté pourra le reconnaître. Toutefois, tant les uns que les autres suivent sa cour, comme les mouches à miel vont aux fleurs : car il donne à tous, et chacun lui désire toutes sortes de biens et de prospérités, croyant être de ses plus particuliers amis.

Nous nous arrêtâmes devant la cour, mais assez loin toutefois, et là on nous apporta de la viande à manger. Mais je leur dis que nous ne mangions pas là, et que s’ils nous voulaient donner quelque chose, il fallait que ce fût à notre logis. Sur cela ils nous répondirent que nous nous en allassions donc chez nous, puisque nous n’étions invités pour autre chose que pour manger. C’est pourquoi nous retournâmes avec le moine, qui était tout honteux d’avoir inventé la menterie du baptême du Khan qu’il m’avait contée. Ce qui fut cause que je ne lui parlai point de toute cette affaire ; cependant quelques nestoriens me jurèrent qu’il avait été baptisé, mais je leur dis que je ne le croyais pas, ni que jamais je ne le rapporterais ailleurs, puisque je n’en avais rien vu.

Nous revînmes en notre logis, où il faisait grand froid et où tout manquait ; on nous y prépara quelques lits et couvertures et de quoi faire du feu. On nous apporta aussi quelques quartiers d’un mouton fort petit et fort maigre, qui nous devait servir de vivres pour six jours à trois que nous étions, et chaque jour un peu de millet pour faire cuire avec notre viande ; une quarte de bière faite de millet, et une chaudière avec son trépied pour cuire la viande. Le peu qu’ils nous donnaient nous eût pourtant suffi s’ils nous eussent laissé en paix et à notre liberté ; mais parmi eux il y a tant de pauvres gens qui meurent de faim et ne trouvent rien à manger, qu’aussitôt qu’ils voyaient apprêter quelque viande pour nous ils entraient hardiment et en voulaient manger leur part ; alors je reconnus bien quelle misère et martyre c’est de donner en sa pauvreté. Comme le froid recommençait, Mangu nous envoya des vêtements faits de peaux, dont ils mettent le poil en dehors : ce que nous reçûmes avec grands remerciements ; il nous fut aussi demandé de sa part comment nous étions pourvus du manger ; à quoi je répondis que peu de vivres nous suffiraient, pourvu que nous eussions un logis où nous puissions prier en repos pour Mangu-Khan ; que le nôtre était si petit que nous ne pouvions presque pas y demeurer debout, et aussitôt que nous faisions un peu de feu nous ne pouvions lire dans nos livres à cause de la fumée. Cela étant rapporté à Mangu, il envoya savoir du moine si notre compagnie lui serait agréable ; à quoi il répondit gaiement que oui.

Depuis cela nous fûmes toujours mieux logés, demeurant avec lui proches de la cour, en un lieu où personne ne logeait que nous. Les devins avaient leurs logements plus près, devant le palais de la plus grande dame et nous à côté vers l’occident, vis-à-vis du palais de la dernière femme. Vint le jour de devant l’octave de l’Épiphanie. Sur le matin, le jouir même de l’octave, tous les prêtres nestoriens s’assemblèrent en leur chapelle, où ils chantèrent solennellement matines, puis se revêtirent de leurs ornements et préparèrent l’encensoir avec l’encens. Comme ils attendaient ainsi sur le matin, la principale femme de Mangu, nommée Cotota Caten (Cotota était son nom propre, et Caten c’est-à-dire dame), vint en la chapelle, avec plusieurs autres dames, son fils aîné, nommé Baltou, et plusieurs autres petits enfants nés d’elle. Ils se couchèrent tous touchant du front la terre, à la mode des nestoriens ; ils touchaient les images avec la main droite qu’ils baisaient après ; ils touchèrent aussi les mains de tous ceux qui étaient présents, ainsi que font les nestoriens quand ils entrent en l’église.

Pendant que nous nous en allions à notre logis, Mangu-Khan vint lui-même à cette église, où on lui apporta un lit doré, sur lequel il s’assit avec la reine sa femme vis-à-vis de l’autel ; alors on nous envoya querir, ne sachant pas que le Khan y fût allé. A l’entrée l’huissier nous fouilla partout, de peur que nous n’eussions quelque couteau caché ; mais je ne portais en mon sein que mon bréviaire avec une Bible ; étant entré dans l’église, je fis premièrement la révérence devant l’autel, puis à Mangu-Khan. Ainsi passant auprès de lui, nous demeurâmes entre le moine et l’autel. Alors il nous fit chanter à notre mode, et entonnâmes cette prose : Veni, sancte Spiritus. Puis Mangu se fit apporter nos livres, à savoir la Bible et le bréviaire, et demandant ce que signifiaient les images qui y étaient, les nestoriens répondirent ce que bon leur sembla et que nous n’entendîmes pas, car notre interprète n’était pas entré avec nous. Quand je me trouvai la première fois en sa présence, j’avais aussi ma Bible, qu’il voulut voir et considéra fort. Mangu s’en étant allé de là, la dame y demeura, faisant plusieurs dons à tous les chrétiens ; elle ne donna au moine qu’un jascot, et à l’archidiacre nestorien autant. Elle fit étendre devant nous un nassic, qui est une pièce de drap de soie, large comme une couverture, avec un bougran ; sur notre refus, elle l’envoya à notre interprète, qui garda tout pour lui et apporta ce nassic en Chypre, où il le vendit quatre-vingts besants ou sultanins de Chypre ; mais par le chemin il s’était fort gâté. Après on nous apporta à boire de la cervoise faite de riz, et du vin clairet semblable à du vin de la Rochelle, avec du koumis. La dame, prenant la coupe toute pleine en la main, se mit à genoux en demandant la bénédiction ; pendant que les prêtres chantaient, elle la but, et d’autant que mon compagnon et moi ne voulûmes point boire, on nous fit chanter à haute voix lorsque tous les autres étaient à demi ivres. On nous apporta à manger quelques pièces de mouton, qu’ils dévorèrent aussitôt avec de grandes carpes, mais tout cela sans pain et sans sel ; moi je mangeai bien peu. Cette journée, jusqu’au soir, se passa ainsi. Enfin la dame, étant ivre comme les autres, s’en retourna dans son chariot chez elle, les prêtres ne cessant toujours de chanter, ou plutôt de hurler en l’accompagnant.

Environ le samedi, veille de la Septuagésime, qui est le temps de la pâque des arméniens, nous allâmes en procession, le moine, les prêtres et nous, au palais de Mangu, où on ne laissa pas de nous fouiller, le moine, mon compagnon et moi, pour voir si nous ne portions point quelque couteau ; et comme nous entrions, il sortit un serviteur portant des os d’épaule de mouton brûlés au feu et noirs comme du charbon, ce dont je fus étonné ; leur ayant demandé depuis ce que cela voulait dire, ils m’apprirent que jamais en ce pays-là rien ne s’entreprenait sans avoir premièrement bien consulté ces os. Ils ne permettent à aucun d’entrer dans le palais avant d’avoir pris le sort ou l’augure de cette manière. Quand le Khan veut faire quelque chose, il se fait apporter trois de ces os, qui n’ont pas encore été mis au feu, et, les tenant entre les mains, il pense à l’affaire qu’il veut exécuter, si elle pourra se faire ou non ; il donne après ces os pour les brûler. Il y a deux petits endroits près du palais du Khan où on les brûle soigneusement. Étant bien passés par le feu et noircis, on les rapporte devant lui, les regarde fort curieusement pour voir s’ils sont demeurés entiers et si l’ardeur du feu ne les a point rompus ou éclatés : en ce cas ils jugent que l’affaire ira bien ; mais si ces os se trouvent rompus de travers et que de petits éclats en tombent, cela veut dire qu’il ne faut pas entreprendre la chose.

Étant donc allés vers le Khan et arrivés en sa présence, où on nous avertit de nous garder bien de toucher le seuil de la porte, les prêtres nestoriens lui présentèrent l’encens, et lui l’ayant mis dans l’encensoir, ils l’encensèrent et firent la bénédiction sur sa coupe ; après eux le moine fit aussi la sienne, et nous tous les derniers fûmes obligés à en faire autant. Comme il aperçut que nous tenions la Bible en notre sein, il se la fit porter, pour la regarder fort attentivement.

Après qu’il eut bu et que le premier l’eut servi en lui donnant sa coupe, on fit boire tous ces prêtres. Après cela étant sortis, mon compagnon demeura un peu derrière, et se tournant vers Mangu pour lui faire la révérence, comme il nous voulait suivre promptement, il choppa par hasard au seuil de la porte. Comme nous nous hâtions d’aller vers le logis de Baltou, fils aîné du Khan, ceux qui prenaient garde à la porte voyant que mon compagnon avait ainsi choqué contre le seuil, l’arrêtèrent et le firent mener devant Bulgay, qui est le grand secrétaire et juge criminel ou grand prévôt de la cour. Je ne savais rien de cela : car bien que je ne le visse point nous suivre, je croyais qu’on l’eût arrêté seulement pour lui donner quelques habits un peu plus légers que les siens, qui le fatiguaient extrêmement et l’empêchaient presque de marcher à cause de leur pesanteur et incommodité.

Quand il revint vers nous, il nous dit qu’on l’avait tancé fortement pour s’être ainsi mépris à toucher le seuil de la porte du palais ; et le lendemain matin le juge Bulgay vint lui-même s’enquérir de nous, si on nous avait avertis, comme c’était entre eux un grand crime et offense de toucher à une certaine pièce de bois qui est au seuil de la porte, à l’occasion de quoi mon compagnon avait été arrêté ; je lui répondis que notre interprète n’étant pas avec nous alors, nous ne pouvions pas en avoir eu avis ; sur quoi il pardonna à mon compagnon cette faute, et depuis, à cause de cela et de peur d’inconvénients, je ne voulus plus qu’il vînt avec nous en aucune des maisons de Mangu-Khan.

Il arriva ensuite, environ la Septuagésime, que la seconde femme de Mangu, nommée Cotta, devint fort malade, et Mangu, voyant que les devins et idolâtres ne savaient rien faire qui lui profitât, il envoya vers le moine lui demander ce qui se pourrait faire pour sa guérison ; il répondit assez indiscrètement qu’il se soumettait à perdre la tête s’il ne la guérissait bientôt ; et cela dit, il nous vint trouver et nous conta cette affaire avec beaucoup de larmes ; nous conjurant de vouloir veiller cette nuit en prières avec lui ; ce que nous fîmes. Il avait une certaine racine qu’on appelait rhubarbe, qu’il coupa par morceaux, puis la mit en poudre dans de l’eau, avec une petite croix où il y avait un crucifix, nous disant que par ce moyen il connaissait si la malade se porterait bien ou si elle devait bientôt mourir ; car mettant cette croix sur l’estomac de la malade, si elle y demeurait comme collée et attachée, c’était signe qu’elle réchapperait ; mais si elle n’y tenait point du tout, cela montrait qu’elle en devait mourir. Pour moi, je croyais toujours que cette rhubarbe était quelque sainte relique qu’il eût apportée de Jérusalem : Il donnait hardiment à boire de cette eau à toutes sortes de malades. Il ne se pouvait faire qu’ils ne fussent beaucoup émus par une si amère potion, et le changement que cela faisait en eux était réputé pour miracle. Je lui dis qu’il devait plutôt faire de l’eau bénite, dont on use dans l’Eglise romaine, qui a une grande vertu pour chasser les malins esprits. Il le trouva bon, et à sa requête nous fîmes de cette eau bénite, qu’il mêla avec la sienne de rhubarbe où avait trempé son crucifix toute la nuit. Je lui dis de plus que, s’il était prêtre, l’ordre de prêtrise avait grand pouvoir contre les démons. Il me répondit que vraiment il l’était, mais il mentait : car il n’avait aucun ordre. Il ne savait rien, et n’était, comme j’appris depuis, qu’un pauvre tisserand en son pays, par où je passai en m’en retournant.

Le lendemain, sur le matin, lui et moi avec deux prêtres nestoriens allâmes chez cette dame malade, qui était dans un petit logis derrière son grand ; y étant entrés, elle se mit sur son séant dans son lit et adora la croix, qu’elle fit poser honorablement sur une pièce de soie auprès d’elle et but de cette eau bénite mêlée de rhubarbe et s’en lava aussi l’estomac. Alors le moine me pria de vouloir lire sur elle un évangile, ce que je fis. Je lui lus la passion selon saint Jean ; si bien qu’enfin elle se trouva mieux, et se fit apporter quatre jascots, qu’elle mit premièrement aux pieds de la croix, puis en donna un au moine, et m’en voulait donner un autre, que je ne voulus pas prendre ; mais le moine le prit fort bien pour lui ; elle en donna à chaque prêtre autant, le tout se montant à quarante marcs. Outre cela, elle fit apporter du vin pour faire boire les prêtres, et je fus contraint de boire aussi de sa main en l’honneur de la très sainte Trinité. Elle voulut aussi m’apprendre leur langue, me reprochant en riant que j’étais muet, car alors, n’ayant point d’interprète avec moi, j’étais contraint de ne dire mot.

Le matin du jour suivant, nous retournâmes encore chez elle, et Mangu, ayant su que nous y étions, nous fit venir devant lui. Il avait appris que la dame se portait mieux ; nous le trouvâmes mangeant d’une certaine pâte liquide propre à réconforter le cerveau, accompagné de peu de domestiques, et ayant devant lui des os de mouton brûlés ; il prit la croix en sa main, mais je ne vis pas qu’il la baisât ni adorât ; la regardant seulement, fit quelques demandes que je n’entendis pas. Le moine le supplia de lui permettre de porter cette croix sur une lance, comme je lui en avais dit quelque chose auparavant ; à quoi Mangu répondit qu’il la portât comme il voudrait. Puis prenant congé de lui, nous retournâmes vers cette dame, que nous trouvâmes saine et gaillarde, buvant toujours de cette eau bénite du moine ; nous lûmes encore la passion sur elle. Ces pauvres misérables prêtres ne lui avaient jamais rien appris de notre créance, ni ne lui avaient pas parlé même de se faire baptiser. J’étais en grande peine de ne lui pouvoir rien dire, ne sachant point leur langue, qu’elle tâchait toutefois de m’apprendre. Ces prêtres ne la reprenaient jamais de croire aux sortilèges. Entre autres je vis là quatre épées à demi tirées de leurs fourreaux, l’une au chevet du lit de la dame, l’autre aux pieds, et les deux autres à chaque côté de la porte. J’y aperçus aussi un calice d’argent, qui peut-être avait été pris en quelqu’une de nos églises de Hongrie ; il était pendu contre la muraille et était plein de cendres, sur lesquelles il y avait une grande pierre noire ; de quoi jamais ces prêtres ne l’en avaient reprise, comme de chose mauvaise ; au contraire, eux-mêmes en font autant et l’apprennent aux autres.

Nous la visitâmes trois jours durant depuis sa guérison. Après cela le moine fit une bannière toute couverte de croix, et trouvant une canne longue comme une lance, la mit dessus et la portait ainsi. Pour moi, j’honorais cet homme comme un évêque, savant dans la langue du pays, encore que d’ailleurs il fît plusieurs choses qui ne me plaisaient pas. Il se fit faire une chaire qui se pliait, comme celle de nos prélats, avec des gants et un chapeau de plumes de paon, sur quoi il fit mettre une croix d’or, ce que je trouvais bon par rapport à la croix ; mais il avait les pieds tout couverts de gales et d’ulcères, qu’il frottait avec des huiles et des onguents ; il était aussi très fier et orgueilleux en paroles. Les nestoriens disaient certains versets du psautier (comme ils nous donnaient à entendre) sur deux verges jointes ensemble, que deux hommes tenaient, et le moine était présent à plusieurs autres semblables superstitions et folies qui me déplaisaient beaucoup ; toutefois nous ne laissions pas de demeurer en sa compagnie pour l’honneur de la croix, laquelle nous portions partout chantant hautement le Vexilla Regis prodeunt, etc., de quoi les sarrasins étaient aussi étonnés que peu satisfaits.

Depuis que nous fûmes arrivés à la cour de Mangu-Khan, il n’alla que deux fois vers les parties du midi, et après il commença de retourner au septentrion, à savoir vers Caracorum. Je pris bien garde à tout ce chemin, remarquant entre autres choses ce dont m’avait autrefois parlé, étant à Constantinople, M. Baudouin de Hainaut, qui y avait été : c’est qu’en allant en ce pays-là, on montait presque toujours sans jamais descendre. Toutes les rivières vont de l’orient à l’occident, ou directement ou indirectement, c’est-à-dire tournant un peu vers le midi ou le septentrion. Je m’enquis de cela aux prêtres qui venaient du Cathay, qui me témoignaient la même chose. De ce lieu où je trouvai Mangu-Khan jusqu’au Cathay, il pouvait y avoir la distance de vingt journées en allant entre le midi et l’orient ; et jusqu’à Mancherules (ou Onancherule), qui est le propre et vrai pays de Moal, où était la cour de Cingis, il y a environ dix journées droit à l’orient. En ces quartiers d’orient on ne trouve aucune ville, mais seulement quelques habitations de peuples surnommés Su-Moal, c’est-à-dire Moals des eaux, car « su » signifie eau en tartare. Ces gens-là ne vivent que de poisson et de chasse et n’ont point de bestiaux.

Vers le nord il y a d’autres pays qui sont aussi sans villes et cités, où n’habitent que de pauvres gens qui nourrissent des troupeaux et se nomment Kerkin. Il y a aussi les Orangey ou Orengay, qui portent de petits os bien polis attachés aux pieds ; et avec cela ils courent si vite sur la glace et la neige qu’ils prennent les bêtes à la course, et les oiseaux mêmes. Il y a encore plusieurs autres pauvres peuples du côté du nord, qui sont aux confins vers l’occident des terres de Pascatir, qui est la grande Hongrie, dont j’ai parlé ci-dessus. Les limites de ce pays du côté du septentrion sont inconnues à cause de l’extrême froid et des grands monceaux de neige qu’on trouve.[5] Toutes ces nations, encore que pauvres et chétives, sont toutefois contraintes de servir en quelque métier aux Moals, suivant le commandement de Cingis, que nul ne fût exempt de servir en quelque chose, jusqu’à ce que le grand âge les empêchât de pouvoir travailler.

Un jour je fus accosté par un certain prêtre du Cathay, vêtu de rouge, et lui ayant demandé d’où venait la belle couleur qu’il portait, il me dit qu’aux parties orientales du Cathay il y avait de grands rochers creux, où se retiraient certaines créatures qui avaient en toutes choses la forme et les façons des hommes, sinon qu’elles ne pouvaient plier les genoux, mais elles marchaient çà et là, et allaient, je ne sais comment, en sautant ; qu’ils n’étaient pas plus hauts qu’une coudée et tous couverts de poil, habitant dans des cavernes dont personne ne pouvait approcher ; que ceux qui vont pour les prendre portent des boissons les plus fortes et enivrantes qu’ils peuvent trouver ; font des trous dans les rochers en façon de coupes ou bassins, où ils en versent pour les attirer. Car au Cathay il ne se trouvait point encore de vin, mais aujourd’hui ils commencent à y planter des vignes, et font leur ordinaire d’une boisson de riz.

Ces chasseurs donc demeurant cachés, ces animaux ne voyant personne sortaient de leurs trous et venaient tous ensemble goûter de ce breuvage, en criant Chin-Chin (dont on leur a donné le nom de Chin-Chin) et en devenaient si ivres qu’ils s’endormaient ; les chasseurs survenant là-dessus les attachaient pieds et mains ensemble, leur tirant trois ou quatre gouttes de sang de dessous la gorge, puis les laissaient aller. C’est de ce sang-là dont il me dit qu’ils teignaient cette écarlate ou pourpre si précieuse.[6] Ce même prêtre m’assurait aussi une chose, que je ne croyais pas toutefois volontiers, qu’au delà et bien plus avant que le Cathay, il y a une province où les hommes, en quelque âge qu’ils soient, demeurent jusqu’à ce qu’ils en sortent au même âge qu’ils avaient quand ils y entrèrent.

Le Cathay aboutit au grand Océan, et Guillaume Parisien me contait de certains peuples qui habitent dans les îles, et dont la mer d’alentour est gelée en hiver (si bien qu’alors les Tartares les peuvent aller envahir aisément par le mois des glaces), qu’ils avaient envoyé des ambassadeurs au Khan lui offrir deux mille tumen de jascots de tribut par an, pour les laisser vivre en paix.[7]

La monnaie commune de Cathay est faite de papier de coton, grande comme la main, et sur laquelle ils impriment certaines lignes et marques faites comme le sceau du Kan.[8] Ils écrivent avec un pinceau fait comme celui des peintres, et dans une figure ils font plusieurs lettres et caractères, comprenant un mot chacun. Ceux du pays de Thébeth écrivent comme nous, de la gauche à la droite, et usent de caractères à peu près semblables aux nôtres. Ceux de Tanguth écrivent de la droite à la gauche, comme les Arabes, et en montant en haut multiplient leurs lignes. Les Jugures écrivent de haut en bas. Pour les Russiens, la monnaie qui a cours entre eux est de petites pièces de cuir, marquetées de couleurs.

Comme nous retournâmes vers le moine, il nous avertit charitablement que nous nous abstinssions de manger de la chair ; et que nos serviteurs la mangeraient avec les siens, promettant de nous donner de la farine, de l’huile et du beurre. Nous fîmes ainsi qu’il voulut, de quoi mon compagnon n’était pas fort content, à cause qu’il était assez faible et débile ; notre pitance donc était du millet et du beurre, ou de la pâte cuite dans de l’eau, avec du beurre ou du lait un peu aigre et du pain sans levain, cuit sur du feu fait de fiente de chevaux et de bœufs.

La Quinquagésime, où commence le carême de tous les Orientaux, étant venue, la plus grande dame Cotota avec ses femmes jeûna cette semaine-là et venait chaque jour à notre oratoire, donnant à manger aux prêtres et à tous les autres chrétiens, dont plusieurs viennent là pour entendre l’office de cette semaine. Cette dame nous fit présent à mon compagnon et à moi, chacun d’un pourpoint et haut-de-chausses de samit, doublés de certaines étoffes de poil d’étoupe fort rude. Car mon compagnon s’était fort plaint de la pesanteur de ses habillements. Je ne voulus pas refuser ce présent, pour son soulagement, en m’excusant toujours néanmoins que je ne désirais pas porter de tels habits ; et je donnai ma part à notre interprète. Les portiers et huissiers de la cour voyant que tous les jours il venait une si grande multitude de personnes à l’église, qui était dans le pourpris et enclos de la cour, envoyèrent un des leurs vers le moine, lui dire qu’ils ne voulaient plus souffrir que tant de gens s’assemblassent ainsi dans cet enclos du palais ; à quoi le moine répondit assez rudement qu’il voulait savoir si c’était Mangu qui l’eût ainsi commandé, y ajoutant quelques menaces, comme s’il se voulait plaindre d’eux au Khan ; mais eux, irrités de cela, le prévinrent et l’allèrent accuser devant le prince, disant qu’il était trop fier et orgueilleux en paroles, et qu’il amassait tous les jours une quantité de monde auprès de lui pour l’ouïr discourir.

En suite de quoi, le premier dimanche de carême, nous fûmes tous appelés à la cour, et le moine entre autres, qui fut honteusement fouillé, pour voir s’il ne portait point de couteau, de sorte qu’il fut contraint aussi de quitter ses souliers. Arrivés devant le Khan, nous le trouvâmes tenant de ces os brûlés en la main, selon leur coutume, et les regardant fort, comme s’il y eût lu quelque chose ; se tournant tout d’un coup vers le moine, il le reprit aigrement de ce qu’il aimait tant à assembler le monde pour l’ouïr parler, puisque sa profession n’était que de prier Dieu. Pour moi, je demeurais derrière, la tête nue, et le Khan continuant lui demanda pourquoi il ne se tenait pas découvert, comme faisait le Frank ; en disant cela, il me fit signe d’approcher de lui ; lors le moine, bien étonné et honteux, se découvrit, élevant son bonnet à la façon des Grecs et des Arméniens. Après que Mangu lui eut ainsi parlé aigrement, nous nous retirâmes, et en sortant le moine me donna la croix à porter en notre oratoire ; il était encore si transporté de frayeur et de chagrin, qu’il n’eût su la soutenir. Peu de temps après, il refit sa paix avec le Khan, en lui promettant d’aller trouver le pape, et de faire venir sous son obéissance toutes les nations de l’Occident. Étant de retour à l’oratoire, après ce discours avec le Khan, il commença à s’enquérir curieusement de moi touchant le pape ; et si je ne croyais pas qu’il pût lui parler s’il l’allait trouver de la part de Mangu, et s’il lui voudrait fournir des montures pour le voyage de Saint-Jacques en Galice. Alors je l’avertis de bien prendre garde de ne donner aucune menterie à Mangu, qu’en ce cas la dernière faute serait pire que la première, et que Dieu n’avait que faire de nos mensonges.

La première semaine du jeûne étant passée, la dame ne venait plus à l’oratoire et ne nous donnait plus à boire et à manger, comme à l’ordinaire. Le moine ne permettait pas qu’on en apportât, disant que leur boisson était mêlée avec de la graisse de mouton, et elle ne nous donnait de l’huile que bien peu ; ainsi nous n’avions guère à manger que du pain bis cuit sous la cendre, et de la pâte bouillie dans de l’eau, pour faire du potage ; et même toute l’eau que nous avions n’était que de neige et de glace fondue, ce qui était fort malsain, et mon compagnon en était fort ennuyé. Je parlai à David, le précepteur du fils du Khan, et lui remontrai notre nécessité, ce qu’il fit entendre au prince, qui aussitôt commanda de nous apporter du vin, de la farine et de l’huile.

[1] Il est évident que la résidence du Grand Khan est non pas une ville proprement dite, mais un de ces campements décrits au chapitre II. Un peu plus haut, il est dit que « les devins restent toujours devant la tente du roi », et plus loin nous verrons que le dimanche de la Passion, le Khan s’en alla vers Caracorum avec ses petites maisons, laissant les grandes derrière ».

[2] Ducas II, dit Vatace ou Vastace, empereur de Nicée, beau-fils et successeur de Théodore Ier, assiégea Constantinople, s’empara de la Macédoine, de Chio, de Samos, etc. ; il régna de 1235 à 1255.

[3] Tuiniens est fréquemment employé comme synonyme d’idolâtres.

[4] Voy. Marco Polo, liv. Ier, chap. X.

[5] Il s’agit évidemment ici de la Sibérie. — Voy. Marco Polo, liv. III, chap. XLVII et suiv.

[6] La plaisante explication que fournit ici un prêtre ou mandarin chinois est évidemment dictée par le sentiment instinctif de défiance et de répulsion que les étrangers inspiraient aux citoyens du grand empire asiatique.

[7] Le tument, dit un commentateur, vaut dix mille marcs d’argent ou quatre-vingt mille florins d’or de Venise. — Il s’agit ici des peuples vivant dans les régions que baigne le fleuve Amour, région d’où vinrent les Mandchous qui devaient détrôner les Mongols.

[8] Marco Polo, liv. II, chap. XXI, parle de ce papier-monnaie.