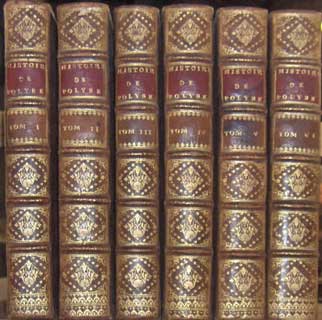

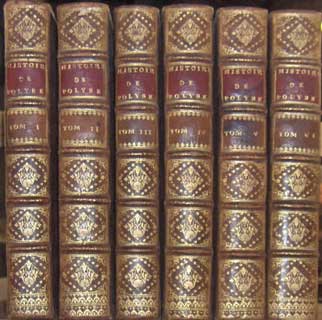

POLYBE

HISTOIRE GÉNÉRALE

TOME PREMIER : LIVRE IΙ.

Traduction française : Pierre WALTZ.

autres traductions : Thuillier - Bouchot

autres traductions : Thuillier - Bouchot

HISTOIRE GÉNÉRALE.

LIVRE II.

.