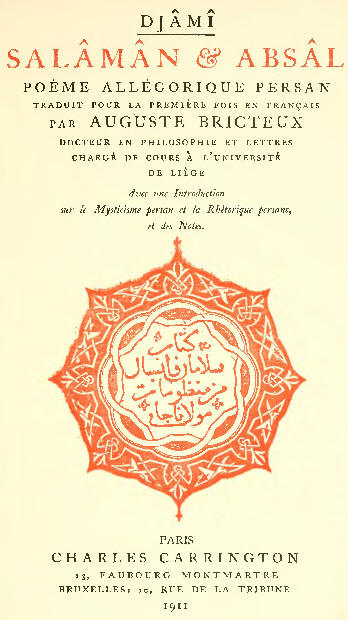

DJAMI

SALÂMÂN ET ABSÂL (partie I - partie II)

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

SALAMAN & ABSAL

CETTE TRADUCTION DE L'IMMORTEL DJÂMÎ,

LA SEULE COMPLÈTE EN LANGUE

EUROPÉENNE, EST DEDIEE À MONSIEUR

GEORGES CLEMENCEAU,

ex-président du conseil, auteur du

"voile du bonheur"

en témoignage

d'admiration.

SALÂMÂN ET ABSÂL

La monotonie infinie de la terre grise et nue sous le ciel bleu : tel est le seul spectacle qui apparaisse durant des heures et des jours entiers aux yeux du voyageur parcourant les immensités désertes du plateau iranien. Devant lui, derrière lui, aussi loin que porte le regard dans cette atmosphère d'une limpidité merveilleuse, rien qui limite l'horizon. A sa droite et à sa gauche, bien loin, des montagnes aux lignes pures, à peine dentelées, bordent la large vallée que ne vivifie aucun fleuve, et où les torrents éphémères du printemps ont bientôt disparu sans laisser de trace. Rien pour distraire le regard ou retenir l'attention, aucun paysage déterminé que l'œil puisse embrasser d'un coup, rien qui empêche l'esprit de se recueillir dans la méditation ou de se perdre dans la rêverie. Mais aussi, quelle joie, quand, après l'interminable étape, la caravane atteint le village ceint de verdure ! Qu'il est doux, alors, d'étendre son tapis dans un jardin touffu, de s'y asseoir en savourant le charme de l'ombre, de la fraîcheur et des parfums ; l'œil se délecte aux mille couleurs vives et brillantes des roses et des tulipes, des basilics et des jasmins, des fruits dorés ou vermeils, l'oreille est caressée du bruit des jets d'eau qui retombent dans les vasques, du murmure des cascatelles et des ruisselets, du ramage de multitudes d'oiseaux. L'art de la Perse, profondément original, est un reflet fidèle des aspects de ce pays où les spectacles de la vie sont aussi simples que ceux de la nature. D'une part comme de l'autre, il n'y a pas de vue d'ensemble, tout l'intérêt réside dans les détails.

En architecture, les seuls monuments dignes d'attention sont les mosquées, toutes semblables pour l'aspect général, avec leur coupole à base étranglée flanquée de deux sveltes minarets, et leur portail monumental orné d'un immense parement rectangulaire. Les dimensions seules varient, sans que les proportions diffèrent sensiblement. Mais en revanche, quelle variété et quelle imagination dans les détails ornementaux, dans le dessin et le coloris des revêtements en faïences émaillées aux teintes exquises et chatoyantes !

Il en est de même en peinture, dans les délicieuses miniatures qui ornent les manuscrits. Les sujets sont toujours les mêmes, nul souci de la perspective, de la subordination de la partie au tout. Tout l'effort porte sur les détails : les jeux d'ombre et de lumière sont habilement rendus ; les moindres éléments du costume sont fignolés avec une minutie à rendre jaloux les peintres de l'école hollandaise.

C'est à la Perse surtout qu'on peut appliquer le mot de Goethe :

Wer den Dichter will verstehen,

Muss in Dichters Lande gehen.

" Celui qui veut comprendre le poète, doit aller dans le pays du poète. " Les caractères, les qualités et les défauts de la nature et de l'art persan se retrouvent dans la riche littérature de l'Iran. Elle aussi est, si l'on peut dire, essentiellement décorative. Les mêmes thèmes reviennent toujours, et les auteurs se soucient peu d'en trouver de nouveaux ; bien au contraire, ils affectent de reprendre les sujets traités par leurs devanciers, pour mieux rivaliser avec eux. Les grandes divisions d'un poème restent toujours les mêmes, et tout l'effort s'acharne aux détails.

On aperçoit aisément les avantages et les inconvénients du procédé. Les poètes de la première époque pouvaient encore réaliser leur idéal sans grande difficulté, et produire des chefs-d'œuvre de grâce et de ciselure, mais plus tard, la tâche se compliquant, il devenait impossible d'atteindre à l'originalité sans que la recherche dégénérât en afféterie et la grâce en mièvrerie. Les concetti et jeux de mots se multiplièrent, on tomba dans le baroque, et les ornements les plus incongrus s'accumulèrent jusqu'à la nausée.

Voilà pour la forme. Quant au fond, la littérature persane, d'un bout à l'autre, est imprégnée de cette philosophie mystique si remarquable appelée soufisme.

L'ouvrage que nous nous proposons de faire connaître à quelques esprits curieux est un poème symbolique, où l'auteur a voulu faire entrer l'exposé complet de la doctrine sourie. Il serait donc impossible d'en pénétrer le sens, et de le lire avec charme et profit, si l'on n'a d'abord une notion suffisante des idées souries. Le mysticisme persan a fait l'objet de nombreux traités, mais la plupart sont en langues étrangères et ne sont guère accessibles qu'aux spécialistes. Je crois donc utile et légitime de faire précéder ma traduction d'un exposé succinct, quoique suffisant, du système soûfî. J'y ajouterai quelques mots de la rhétorique persane que je crois nécessaires à l'appréciation du poème. Cet avant-propos sera, en quelque sorte, une introduction à l'étude de la littérature persane. Je ne suis pas d'avis que les Orientalistes doivent se confiner dans les travaux d'érudition destinés au cercle restreint de leurs confrères. J'estime que c'est un peu leur devoir, et même leur raison d'être, de communiquer au public lettré le résultat de leurs études.

" Derrière le beau, le vrai, le bien, l’humanité a toujours senti, sans la connaître, qu'il existe une réalité souveraine dans laquelle réside l'idéal, c'est-à-dire Dieu, le centre de l'unité mystérieuse et inaccessible vers laquelle converge l'ordre universel. Le sentiment seul peut nous y conduire ; ses aspirations sont légitimes pourvu qu'il ne sorte pas de son domaine avec la prétention de se traduire par des énoncés dogmatiques et a priori dans la région des faits positifs." M. Berthelot : Lettre à E. Renan.

Le soufisme, sous sa forme complète, est un système de philosophie mystique, de panthéisme idéaliste, né en marge de l'Islam, qui a inspiré quelques poètes arabes, dont le fameux Ibn al-Farid, et a envahi complètement la poésie persane, et par suite, toutes les littératures calquées sur celle de l'Iran : les littératures turques (orientale et occidentale) et l'hindoustanie, qui ne sont, pour ainsi dire, que des annexes de la littérature persane.

Un phénomène qui a exercé une si vaste influence présente évidemment le plus grand intérêt, et par bonheur, il n'est pas bien difficile de se faire une idée du soufisme complètement organisé, tel qu'on le trouve, par exemple, dans les œuvres de Djâmî. Mais ce qui est plus ardu, et même impossible dans l'état actuel de la science, c'est d'en étudier la formation étape par étape, et surtout, d'en connaître d'une façon certaine les origines. Nous n'insisterons donc pas sur ce dernier point, qui d'ailleurs ne nous intéresse pas immédiatement et nous ferait dépasser le cadre d'une modeste introduction. Contentons-nous, d'abord, de donner un court aperçu du développement historique du soufisme.

Ce qui domine dans le soufisme, de la première époque surtout, c'est le point de vue mystique, en prenant dans son sens le plus général ce vocable qui a été employé dans des acceptions si diverses, le plus souvent un peu dédaigneuses. Si l'on entend par mysticisme la religion du cœur, l'amour pour la divinité qui entraîne le mépris des biens terrestres et des vanités du monde, on peut dire qu'il y avait déjà un élément de mysticisme au berceau même de l'Islam, et chez son fondateur même.

Mahomet fut, parmi les Arabes, un être d'exception. Chez ses frères de race, le souci brutal et quotidien de ne pas mourir de faim et de soif coupa toujours les ailes à l'idéalisme et imposa toujours le plus grossier matérialisme. Mahomet, né dans la pauvreté, fut d'abord animé par le désir de réagir contre l'orgueil des puissants Qoreïchites, les riches exploitants de la Kaaba, et insista sur les faveurs prodiguées par le Dieu miséricordieux, mais surtout juste et vengeur, à ceux qui avaient vécu sur cette terre dans la pauvreté, l'humilité et l'obéissance.

Plus tard, après la période de souffrance et d'oppression, l'église musulmane devint militante et conquérante. Le pauvre conducteur de chameaux épris d'idéal fut alors un puissant chef politique, un satrape qui ne dédaignait ni les jouissances ni les honneurs. Dès lors, l'esprit de renoncement et d'ascétisme fut banni de l'Islamisme officiel. 1 Le principe de l'obéissance aveugle aux injonctions divines dictées au prophète engendra bientôt un sec et froid formalisme. Puis, après la mort de Mahomet, l'application des méthodes du droit romain aux discussions théologiques donna naissance à une dialectique aride et stérile où le cœur ne trouvait aucun aliment.

Or, l'Islam avait débordé l'aride patrie des Bédouins et avait envahi la Syrie et l'Egypte, terres toujours fécondes en anachorètes. Sous le despotisme impie des Omeyyades, le dogme et le culte extérieur ne suffirent plus aux âmes vraiment religieuses, et bientôt, l'ascétisme et le monachisme condamnés par Mahomet fleurirent dans l'Islam. Sans doute, l'exemple des moines chrétiens ne fut pas sans influence, mais nous ne croyons pas qu'il fût nécessaire pour amener l'éclosion du mysticisme. Ces sentiments de renoncement, d'idéalisme, d'amour de la divinité naissent spontanément à toutes les époques, dans tous les pays, chez les âmes d'élite endolories par les brutalités ambiantes.

On voit employer, dès 777, le nom de soûfî, qui fut porté par Abou Hâchim de Koûfa. Il vient probablement de soûf, "laine," et correspond exactement au terme persan pechmînè poûch. Il fait allusion au froc de laine grossière dont se vêtaient les ascètes en signe de pauvreté volontaire.

Cette première forme du soufisme n'a, comme on le voit, rien de spécifique. C'est simplement ce mysticisme qui naît à côté de toutes les religions, un quiétisme dévot, qui choisit parmi les nombreux attributs de Dieu celui de bonté et y insiste tout particulièrement : ce Dieu si bon doit être aimé pour lui-même, et non pas dans l'espoir des délices du paradis ou par crainte des supplices infernaux. Les premiers soûfîs étendaient le sens du mot islam qui veut dire "abandon à la volonté de Dieu"; ils prétendirent faire du renoncement la première des vertus islamiques. Ces premiers soûfîs n'offusquèrent nullement les théologiens orthodoxes. Loin de là, ils s'attirèrent la vénération des croyants et furent les prototypes de ces " saints " de l'Islam, dont le culte a fini par dénaturer complètement le monothéisme rigoureux prêché par Mahomet. On a dit souvent que ce premier soufisme orthodoxe était " arabe." C'est là un terme vague dont on ne saurait trop se méfier. Sans doute, ses adeptes parlaient arabe et portaient même des noms arabes, mais étaient-ils de race arabe ? C'étaient des fils de la Syrie, pays d'élection de l'ascétisme chrétien comme de l'ascétisme musulman. Quant aux vrais Arabes, de la péninsule, il serait difficile de trouver chez eux des tendances à l'ascétisme et au renoncement.

Pour ce qui est du soufisme complet, organisé, original, il ne fut complètement édifié que beaucoup plus tard, au XIe siècle, et ce fut, sans conteste, une création du génie persan. Sans doute, l'abaissement national, la déchéance de la glorieuse et antique patrie iranienne asservie aux Bédouins grossiers, contribua pour beaucoup au succès d'une doctrine qui détachait du monde et poussait au renoncement. L'incertitude du lendemain, dans ce malheureux Khorassan ravagé périodiquement par les hordes turques, mongoles, afghanes, fit aimer une philosophie qui niait la réalité d'un monde où la vie était si triste. Peu à peu, le soufisme prit une forme qui le mettait en contradiction flagrante avec le dogme islamique. Le Coran voit dans Dieu une espèce de despote oriental, assis loin du monde sur son trône élevé, au sommet de l'empyrée, et ne se montrant jamais à ses fidèles. Le soufisme, tel que nous allons le décrire avec quelque détail, prit en général la forme d'un panthéisme qui faisait de la création une émanation de la divinité, et qui admettait pour l'homme la possibilité d'arriver, par la contemplation, à l'extase et à l'union avec Dieu.

Peut-être certains éléments du système sont-ils nés spontanément. Rien d'étonnant à cela : il est curieux, quand on lit par exemple les admirables Hours with the Mystics de Vaughan, 2 de voir combien le mysticisme, à toutes les époques et chez tous les peuples, engendre les mêmes doctrines, tourne toujours dans le même cercle d'idées assez limité. De là des ressemblances frappantes, des coïncidences parfaites dans les pensées et les expressions, sans qu'on puisse envisager l'hypothèse d'un emprunt.

Quoi qu'il en soit, il est évident que le soufisme prit peu à peu des éléments aux nombreuses doctrines philosophiques et religieuses nées dans l'Asie Centrale. Certains auteurs, caressant une idée aujourd'hui chère à beaucoup de savants, ont voulu voir dans le soufisme un des nombreux produits de la réaction aryenne contre l'esprit sémitique.

Plusieurs ont insisté sur la ressemblance entre le panthéisme soûfî et la philosophie indienne du Védânta. Et, en effet, les analogies sont évidentes, mais elles ne sont guère spécifiques, à part peut-être l'identité des rôles joués par le gourou indien et par le pîr persan ; or, tous deux ressemblent étonnamment au confesseur chrétien, au directeur de conscience. Et il y a, par contre, dans le soufisme, un élément important et caractéristique qui fait complètement défaut dans le morne et froid système hindou. Je veux parler du rôle prépondérant que joue dans le soufisme l’amour : amour de la beauté, amour de la créature, qui sont un acheminement vers l'amour de la divinité. D'ailleurs, comme le fait remarquer justement l'éminent orientaliste anglais E. G. Browne, 3 les relations entre l'Inde et la Perse à l'époque mahométane n'ont commencé que bien tard, alors que l'édifice du soufisme était complètement achevé.

Mais ce qui est frappant, ce qui sautera aux yeux des lecteurs de ce modeste ouvrage, c'est l'identité parfaite, s'étendant jusqu'aux détails et à la terminologie, entre le système soûfî complet et la philosophie néoplatonicienne, qui a tant influé aussi sur la théologie chrétienne des premiers siècles. La philosophie alexandrine a été très bien connue d'assez bonne heure, certainement dès le neuvième siècle de notre ère, dans le monde musulman, et les philosophes arabes n'ont guère étudié Platon, et surtout Aristote — dont se réclament, par exemple, Avicenne et Averroès — qu'à travers les commentaires des néoplatoniciens.

Cette influence néoplatonicienne une fois admise, il resterait à préciser les emprunts, et plusieurs questions accessoires seraient encore à résoudre ? Le soufisme oriental, en se complétant, et en se systématisant au moyen de données empruntées au néoplatonisme, n'a-t-il pas simplement repris au système de Plotin ce que l'Orient lui avait donné ? On n'ignore pas, en effet, que le grand continuateur de Platon voyagea longtemps en Orient et particulièrement en Perse. Et pour remonter jusqu'à Platon lui-même, n'a-t-il pas été chercher jusque dans les croyances orientales des aliments pour son puissant génie ? Et quelle fut l'influence en Orient des derniers Platoniciens de l'Académie, Damascius et ses compagnons, chassés par Justinien en 533, quand il ferma l'école d'Athènes, et réfugiés à la cour du grand roi Sassanide Anoûchîrvân, si accueillant pour les savants du Yoûnân ? Voilà des questions qui attendront longtemps une réponse, si, toutefois, elles ne restent à jamais insolubles 4.

On aurait tort, en somme, de parler, au singulier, de système philosophique du soufisme. Il n'y a pas de système unique, bien déterminé. Rien n'est plus varié, par exemple, que l'attitude des soûfîs à l'égard de la loi religieuse ; nous avons vu les premiers vénérés comme des saints par les musulmans, parce qu'ils mettaient un soin jaloux à observer les prescriptions rituelles ; plus tard, l'audace des soûfîs devint plus grande, mais la plupart, pour être tolérés, durent affecter de se soumettre aux prescriptions du Coran. Ils employèrent dans un sens particulier les expressions courantes du livre saint, et y cherchèrent, et plus encore dans le trésor inépuisable des traditions, des textes à l'appui de leurs doctrines. Ils jouèrent admirablement de la baguette magique de l'interprétation, et rirent dire sans peine à des textes obscurs et ambigus tout ce qu'ils désiraient. Partant de ce principe singulier que la révélation envoyée par Dieu pour instruire les hommes a plusieurs significations cachées sous le sens littéral, ils en arrivèrent, en fin de compte, à attribuer à chaque passage du Coran jusqu'à sept significations différentes. Beaucoup de soûfîs prétendaient, — et sans doute plusieurs étaient sincères — que le soufisme n'était autre chose que la doctrine ésotérique du Mahométisme. Outre ces simples mystiques, et ces soûfîs modérés et opportunistes, il ne manqua point de penseurs audacieux et imprudents, qui, dédaigneux de la haine des théologiens orthodoxes appuyés par le pouvoir civil, et de la fureur de la populace fanatique, tirèrent des principes de leur doctrine, avec une terrible logique, les conclusions les plus radicales, affirmant l'identité du bien et du mal et prétendant être Dieu lui-même. Tel ce fameux Mansoûr el-Hallâdj qui, au milieu de supplices effrayants, hurla jusqu'à son dernier souffle : Ana-l-Haqq " Je suis la Vérité ", c. à. d. "je suis Dieu." (922 de notre ère).

Les premiers écrits soûfiques ne furent, naturellement, que des recueils d'apophtegmes épars et non coordonnés. Le grand philosophe qui chercha à ériger en système complet et harmonieux les doctrines soûfies fut un Persan, al Ghazzâlî, mort en 1111 5 , de Tous, dans le Khorassan, ville natale, aujourd'hui disparue, de tant de grands hommes. Il commença par être un des piliers de l'orthodoxie, un des grands docteurs scolastiques de l'Islam, et composa, d'après les anciennes méthodes, des traités pleins d'érudition. Mais ces travaux arides de forçat du syllogisme ne desséchèrent pas son esprit, ni n'éteignirent dans son cœur la flamme du sentiment vraiment religieux. Tout-à-coup, épris de mysticisme, il se réfugia dans la vie contemplative, et, tel Léon Tolstoï reniant ses grands chefs-d’œuvre, il brûla ce qu'il avait adoré, et vilipenda cette science à laquelle il avait si longtemps consacré ses veilles. Il désavoua les écrits qui l'avaient illustré, et préconisa la religion intérieure. Toutefois, il n'alla pas jusqu'au bout, et arriva au seuil du panthéisme sans y pénétrer. Sans doute, l'œuvre de Ghazzâlî venait à son heure, car ses nouveaux écrits eurent auprès des théologiens orthodoxes le plus grand succès, l'église musulmane adopta les règles religieuses émises par Ghazzâlî, et le grand philosophe du Soufisme, considéré comme un père de l'église islamique, reçut le surnom de Mouhiyyou-d-Dîn, " le Vivificateur de la Religion."

Naturellement, il ne faut pas chercher chez les poètes persans, ou du moins chez la plupart, l'application complète et constante des doctrines soûfies. Ils en mélangent leurs œuvres à des degrés divers. Le plus grand lui-même, le génial et sublime Djelâl ed-Dîn Roûmî (1207-1273), dans ce Meçnevî qui est, pour ainsi dire, le livre sacré du soufisme, descend souvent des sommets du mysticisme panthéiste pour parler le langage courant ; mais il nous paraît abusif de voir, dans les passages où il est vraiment panthéiste, l'exception. D'autres poètes, tels les deux plus célèbres en Europe, Hâfiz et surtout Saadî, ne font au soufisme que des emprunts occasionnels.

Il y a aussi des poètes qui ont composé, dans un but de propagande, des poèmes didactiques et allégoriques sur le soufisme. Parmi les premiers, on peut citer le Goulchen-i Râz ou " Roseraie du Mystère " de Sa'doud-Dîn Mahmoud Chabistarî et les Lawâïh de Djâmî. Parmi les seconds, le Mantiqou-t-Taïr ou " Colloque des Oiseaux " de Férîd Ed-Dîn Attâr, et le poème dont nous offrons au public la première traduction française.

Mais venons-en à l'exposé de la doctrine. Je suivrai surtout l'admirable résumé qu'en donne le regretté Gibb dans sa monumentale History of Ottoman Poetry, (Tome I, pp. 15-21).

Le premier "pilier de l'Islam", c'est-à-dire le dogme essentiel du mahométisme, a pour formule : La ilâha illallâh "Pas de dieu si ce n'est Dieu. " Les soûfîs substituent à cette idée cette autre : " Dieu seul — (qu'ils se plaisent à appeler Haqîqat ou Haqq, "la Vérité") — existe. " Dieu est à la fois l'Etre Absolu, la seule Existence réelle, et comme tel, il ne peut subir aucune limitation. C'est donc, en même temps, le Bien absolu et la Beauté absolue.

Mais comment, dès lors, expliquer la Création ? Pourquoi cet être parfait, et par conséquent exempt de tout besoin, a-t-il engendré ce monde ? Plotin répondait que, parmi les attributs de la perfection, figure celui de produire : " Toutes choses dans la nature imitent le Principe premier en engendrant, pour arriver à la perpétuité et manifester leur bonté. Comment donc celui qui est souverainement parfait, qui est le bien suprême, resterait-il renfermé en lui-même, comme si un sentiment de jalousie l'empêchait de faire part de lui-même, ou comme s'il était impuissant, lui qui est la puissance de toutes choses ? Comment donc serait-il encore principe ? Il faut donc qu'il engendre quelque chose, comme ce qu'il engendre doit engendrer à son tour. " (Ennéades, XIII).

Djâmî, en poète, exprime la même idée sous la forme d'une belle métaphore : Avant que le temps lui-même existât, la Beauté absolue brillait solitaire, sans personne pour l'admirer. Or, un des traits caractéristiques de la beauté, c'est le désir de se révéler, de se manifester. L'univers phénoménal résulte de ce désir. Les soûfîs, pour appuyer cette thèse, ont recours au fameux hadîth ou tradition, d'après lequel Dieu aurait répondu à David qui lui demandait pourquoi il avait créé l'homme : Kountou kanzan makhfiyyan, fa-ahbabtou an ou'rafa, fa-khalaqtou l-khalqa li-oifrafâ. "J'étais un trésor caché, et j'ai désiré être connu ; alors j'ai créé la création afin d'être connu." 6

Comment cette manifestation s'est-elle produite ? Les soûfîs en appellent à l'idée, vraie au fond, que les choses ne peuvent être connues que par leurs contraires. Comment, par exemple, concevoir la lumière, si nous n'avions en même temps la notion de son contraire, l'obscurité ? Comment apprécier la santé, si l'on ne subissait jamais la maladie ? De même pour le plaisir et la douleur, le froid et le chaud. Pour le savant de nos jours, aussi, le mot " froid " n'est-il pas un terme purement empirique et négatif? Or, le contraire de l'Etre Absolu et, par là même, du Bien absolu et du Beau absolu, c'est nécessairement le Non Etre, qui se confond avec le Non Beau, que nous appelons empiriquement le Laid, et le Non Bien, dont l'appellation vulgaire est le Mal. Mais ce Non Etre et ses équivalents ne peuvent avoir d'existence réelle, car toute existence est accaparée par l'être absolu. Le mal n'a donc pas d'existence réelle, ce n'est, comme le Non Etre, qu'une illusion passagère évoquée dans un but déterminé.

Cette théorie a l'avantage d'expliquer à la fois le mystère de la création et le mystère de l'existence du mal, ce grand problème qui torture la pensée humaine et qui est le point faible de tous les systèmes philosophiques et religieux. Mais Plotin et les soûfîs doivent, comme déjà Platon, avoir recours à ce Non Etre ( l adm ou mstî, le un ov grec) qui n'est guère qu'une sorte de diabolus ex machina.

Pour continuer à expliquer cette manifestation, le soufisme, reproduisant toujours les idées néoplatoniciennes, doit encore avoir recours à la métaphore, bel aliment pour la poésie, mais pour la philosophie dangereux expédient :

Quand le Non Etre fut opposé à l'Etre, un reflet du second apparut sur le premier comme dans un miroir. Ce reflet, qui participe à la fois de la nature de l'Etre et du Non Etre, n'est autre chose que l'univers phénoménal, dont nous faisons partie dans notre existence terrestre. Ce monde n'a pas d'existence objective réelle. Une autre métaphore, citée par Browne 7, éclaire encore mieux cette théorie : Quand le soleil se réfléchit dans un lac, son image y apparaît aussi longtemps que brille le soleil, et s'efface aussitôt qu'il disparaît. Cette image dépend uniquement du soleil qui peut la reproduire un nombre infini de fois sans subir la moindre altération. Le lac réfléchit le soleil de la même façon que le Non Etre reflète l'Etre, et l'image qui apparaît dans la nappe liquide est le pendant de l'univers phénoménal.

Cette belle métaphore ne satisfait pas tous les esprits, et les philosophes et les poètes — entre autres Djâmî dans Salâmân et Absâl — conçoivent aussi la création d'une façon absolument conforme à la doctrine de Plotin. De même que le soleil, sans rien perdre de sa puissance, projette au loin sa lumière, de même, Dieu, la Cause première, envoie une série d'émanations où la proportion de divin, de réel, diminue à mesure qu'on s'éloigne du centre. Une cosmogonie détaillée, acceptée par tous les musulmans, soûfîs ou non soûfîs, admet comme première émanation la Première Intelligence ou Intelligence Universelle, ‘aql-i avval ou ‘aql-i koull, qui n'est autre que le Nous de Plotin. De cette Première Intelligence procèdent, par une succession d'émanations dont le détail serait inutile ici, neuf autres intelligences, ainsi que neuf âmes attachées aux neuf sphères. Il y a donc en tout dix intelligences, dont la dernière, attachée à la sphère lunaire et appelée " Intellect Agent " ou " Intelligence Active ", ‘aql-i fa"âl, est suffisamment éloignée du centre divin, suffisamment matérialisée, pour agir sur les quatre éléments, et engendrer ainsi les êtres terrestres.

Le couronnement de la création, c'est l'homme, abrégé de l'univers, microcosme qui résume en lui les attributs de toutes les créatures, qui, en d'autres termes, est le dernier terme de l'évolution des êtres, du moins dans la vie terrestre. Je crois intéressant de citer à ce sujet un passage du Dîvân-i Chams-i Tabrîz de Djelâl ed-Dîn Roûmî :

" Depuis le moment où tu es venu dans le monde de l'existence [actuelle], une échelle est placée afin que tu puisses t'échapper. Tu fus d'abord minéral, puis tu devins végétal, ensuite tu devins animal ; comment peux-tu ignorer cela ? Après cela, tu devins homme, doué de savoir, de raison et de foi. Vois à quelle perfection a atteint ce corps qui n'était qu'une parcelle de poussière. "

Et Roûmî, ne s'arrête pas là, mais poursuit logiquement, d'une façon qui fait penser à Jean Reynaud :

" Après avoir parcouru l'existence humaine, tu deviendras, sans nul doute, un ange, et après ton séjour sur cette terre, ta place est au ciel. Dépasse encore la condition d'ange, pénètre dans cet Océan (c'est-à-dire Dieu), que la goutte qui te constitue devienne une mer équivalente à cent mers d'Oman ".

Les mêmes idées sont exprimées avec non moins d'éloquence dans le Meçnevî 8.

L'homme reflète donc, dans son cœur, tous les attributs divins, le cœur étant pris, comme chez les Anciens, pour le siège des idées et des sentiments. Pour connaître Dieu, l'homme doit donc, par la méditation, étudier son cœur, et se connaître soi-même. C'est le γνῶθι σεαυτόν grec pris dans une acception bien différente. Les soûfîs font ici appel à un hadîth rapporté à Ali, qui aurait dit : Man l ‘arafa nafsahou ‘arafa Rabbahou. " Celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur ".

L'homme a une double nature et participe à la fois de l'Etre et du Non Etre, et par là même, du Bien et du Mal, du Réel et de l'Irréel. La face de l'homme qui procède du Réel est une émanation de la divinité et, à ce point de vue, l'homme est un avec Dieu. La partie divine de l'homme aspire toujours à être réunie à sa source, à retourner vers son origine, car, comme le dit Plotin 9, l'âme est attirée vers ce qui a de l'affinité avec sa propre nature.

Je ne crois pas hors de propos de citer ici un passage splendide de Djelâl ed-Dîn Roûmî, dépeignant cette aspiration de l'âme vers la Perfection infinie :

" Comment l'âme pourrait-elle ne pas prendre son essor, quand de la glorieuse Présence un appel affectueux, doux comme le miel, parvient jusqu'à elle et lui dit : " Elève toi " ? Comment le poisson pourrait-il ne pas bondir immédiatement de la terre sèche dans l'eau, quand le bruit des flots arrive à son oreille de l'océan aux ondes fraîches ? Comment le faucon pourrait-il ne pas s'envoler, oubliant lâchasse, vers le poignet du roi, dès qu'il entend le tambourin, frappé par la baguette, lui donner le signal du retour ? Comment le soûfî pourrait-il ne pas se mettre à danser, tournoyant sur lui-même comme l'atome, au soleil de l'éternité, afin qu'il le délivre de ce monde périssable ? Vole, vole, oiseau vers ton séjour natal, car te voilà échappé de la cage et tes ailes sont déployées. Eloigne-toi de l'eau saumâtre, hâte-toi vers la source de la vie 10...

Mais l'âme est retenue dans ses aspirations par les éléments de Non Etre. Il faut donc tâcher d'éliminer, dans la mesure du possible, cette portion inférieure de notre nature, il faut nous débarrasser de cette " ignorance ", djahl, qui nous fait prendre pour des réalités les illusions éphémères du monde phénoménal. Or, l'illusion suprême, c'est le " moi ", car tout ce qu'il y a en nous d'existence réelle appartient à Dieu. C'est du moi que proviennent tous les bas instincts, les appétits animaux, tous les désirs sensuels. Tâchons donc d'échapper à ce moi, cause de tous nos maux et de toutes nos erreurs. Bannissons l'égoïsme.

Par quel moyen ? Mais, tout naturellement, par l'amour. Nous ne pouvons, bien entendu, atteindre du premier coup à l'Amour suprême, à la passion pour l'Absolu divin. Le premier pas dans l'âpre montée vers cet idéal sublime, c'est tout simplement l'amour humain, sentiment bien naturel à l'homme, l'attrait exercé sur le cœur par la beauté des créatures ; mais ne perdons jamais de vue l'Idéal. L'amour des créatures n'est qu'un moyen, un " pont " qui nous aide à franchir l'abîme entre nous et l'Infini. Que le pèlerin, le sâlik, le marcheur dans la voie spirituelle, ne s'attarde pas sur ce pont, séduit par son charme dangereux. S'il a l'énergie de le franchir, ses yeux vont se dessiller, son cœur illuminé verra Dieu partout, et surtout dans son cœur. Tel est le but suprême, c'est la possession du Bien-Aimé, l'anéantissement en Dieu (fenâ), l'union avec Dieu par l'extase.

Nous le voyons, nous sommes loin du procédé hindou, de cet égoïsme absolu qui consiste à fermer tous ses sens au monde extérieur, et à s'abîmer dans l'inconscience en contemplant son nombril.

Le vrai Soûfî, n'agissant que par amour, ne doit pas aspirer à autre chose qu'à cette Union. Là est le but final du mysticisme passif, que Vaughan a heureusement dénommé " théopathique." 11

Mais le philosophe, comme récompense de son long et douloureux effort, arrive à un résultat qu'il n'avait pas envisagé d'abord. Quand il est favorisé de l'unification avec Dieu, il perçoit immédiatement, sans l'intermédiaire des organes des sens, la véritable nature des choses. Et en fait, quelques soûfîs ont prétendu atteindre à ce pinacle de la théosophie, démêler ainsi, par intuition, par aperception immédiate, les causes et les résultats des phénomènes, et prévoir l'avenir. Mais la plupart ont dédaigné cette vaine science, appelée ma'rifat, et n'ont pas fait part à leurs disciples des révélations ainsi obtenues. Et d'ailleurs, les plus sincères ont déclaré, comme Plotin, que ces visions sublimes ne pouvaient être décrites en langage humain, et qu'on ne pouvait que se borner à en donner, par la métaphore, un bien faible aperçu.

Les soûfîs les plus ambitieux, comme les Néoplatoniciens imposteurs de la dernière époque, ont encore prétendu dépasser le stade théosophique pour atteindre à la théurgie. Ils prétendaient que l'extase les faisait participer, non seulement à la science, mais encore à la puissance divine. Notre Djâmî écrit par exemple : " Les parfaits soûfîs disposent, par l'influence de leurs désirs et par les forces de leurs âmes, des êtres inférieurs, qui sont contraints d'obéir à leur volonté. " Notre auteur se hâte d'ajouter : " Les plus grands personnages d'entre les mystiques ne font point cas de ce dégagement des sens et de cet empire sur les êtres inférieurs." 12

Les extases, dans cette vie, ne sont que des états passagers, qui s'appellent hâl parce qu'ils expriment une " situation " qui n'est pas encore fixe, mais qui cependant renferme un commencement d'habitude, et imprime à l'âme une modification susceptible de devenir, par des actes réitérés, une manière d'être constante et habituelle. Lorsqu'elle est parvenue à ce point, elle prend le nom de maqâm^ " station " ou " degré ". 13

Nous ne donnerons pas l'exposé détaillé de la méthode suivie par les adeptes du soufisme pour atteindre leur but. On trouvera, dans les ouvrages spéciaux, des détails intéressants sur ce chapitre. Contentons-nous de dire qu'il est recommandé aux "pèlerins", aux "marcheurs " (sâlik) dans la voie spirituelle, de pratiquer l'ascétisme, de renoncer aux biens et aux honneurs mondains, de tuer les appétits animaux, la concupiscence, afin de purifier l'âme. Il faut aussi se retirer du monde pour éviter les distractions, et pouvoir réaliser la concentration sur soi-même indispensable aux méditations profondes et à la contemplation. L'examen de conscience est aussi un exercice fortement recommandé aux Soûfîs.

Beaucoup ont gravi sans guide l'ardu sentier du mysticisme, mais la plupart se sont attachés à un saint personnage, le cheïkh ou pîr, sous lequel ils se sont livrés à des exercices réguliers, tels que la danse et les hurlements des derviches. On voit que le soufisme ramène, avec un excès poussé jusqu'à l'extravagance, ce goût des pratiques extérieures qui, au début de l'Islam, avait contribué à l'éclosion du mysticisme en détachant de la religion officielle les âmes vraiment religieuses.

On voit aisément quels sont les beaux et les mauvais côtés du soufisme. Il en est, à cet égard, du mysticisme persan comme de toutes les doctrines philosophiques qui, toutes, reflètent un aspect de la vérité, mais qui tombent toutes dans l'extravagance, si l'on veut, avec cette logique inflexible et redoutable qui est le propre de la manie, les pousser à leurs dernières conséquences. Mais, autant ces excès sont funestes, autant le soufisme modéré peut produire des effets bienfaisants, en élevant l'âme au dessus des passions, en la fortifiant contre les coups de la fortune. On ne peut qu'admirer la haute sagesse, qui inspire les ouvrages de Saadî, et surtout le Pend Nâmé ou " Livre des Conseils ", dans lequel Ferid ed-Dîn Attâr prêche, avec une douceur persuasive, la modération des désirs, l'humilité, la patience, la tolérance, l'amour du prochain. 14

On trouve à plusieurs endroits des œuvres de Saadî le grand précepte qui est le fondement de la morale chrétienne, et sans doute, de toute morale raisonnable et humaine : " Considère comme licite ce qui te plairait s'il t'arrivait à toi-même, " et encore sous la forme négative : " Ce que tu ne trouverais pas bon pour toi-même, ne le trouve pas bon pour les autres. " 15

Et quoi de plus beau que ces dernières instructions de Djelâl ed-Dîn Roûmî, le plus enthousiaste et le plus grand des poètes panthéistes, à son fils : " Mon testament est que tu sois pieux envers Dieu, en particulier comme public, que tu manges peu, que tu dormes peu, que tu parles peu, que tu t'abstiennes de toute vilenie et péché, que tu sois toujours constant dans le jeûne et assidu à tes veilles, que tu fuies de toutes tes forces les appétits charnels, que tu endures patiemment les outrages du monde, que tu évites la société des gens vils et sots, que tu fraies avec les nobles cœurs et les hommes pieux. En vérité, l'homme le meilleur est celui qui fait du bien aux hommes, et le meilleur discours est celui qui guide les hommes dans la bonne voie. Louange à Dieu qui est le seul dieu". Et pourtant, ce même Roûmî, ainsi que Djâmî, affirmait dans ses œuvres l'identité du bien et du mal, qui ne sont tous deux que des manifestations différentes d'un seul et même absolu.

Comme nous l'avons vu, Dieu est pour les soûfîs le seul agent réel, le fâ’il-i haqîqî. Cela revient à l'affirmation du fatalisme. On a beaucoup insisté, à propos de l'Islamisme en général, sur les inconvénients de cette doctrine qui, dit-on, brise le ressort de l'énergie humaine, engendre l'apathie, fige les sociétés qui l'adoptent dans l'immobilité de la mort. Nous ferons d'abord remarquer à ce propos que le prophète, qui n'avait pas la tête métaphysique, n'a pas résolu ce grave problème du libre arbitre. Dans l'Islam, comme dans le Christianisme, il y a des théologiens et des sectes pour et contre le libre arbitre. D'autre part, il nous semble que ces doctrines n'exercent dans la pratique qu'une bien minime influence. Les peuples et les hommes sont fatalistes et indolents par caractère, par sentiment, par hérédité, par suite de l'influence du milieu, quels que soient les dogmes de leur religion. Il n'est pas une communauté religieuse qui proclame le fatalisme avec plus de netteté que certaines sectes chrétiennes dont les adhérents se recrutent parmi les peuples les plus énergiques.

Il est vrai, d'autre part, que nous aurions tort d'identifier la mentalité asiatique avec la nôtre. L'homme d'Orient a une force de caractère inconnue dans nos pays, et pousse, avec une logique rigoureuse, ses principes jusqu'à leurs dernières conséquences pratiques.

Les Soûfîs raisonnables, comme Roûmî, comme Djâmî, disent que l'homme doit plutôt penser au fatalisme pour excuser les péchés d'autrui, mais en revanche être bien pénétré de sa propre responsabilité, se juger sévèrement lui-même et ne pas rejeter la responsabilité de ses fautes sur la Divinité.

Du reste, les doctrines les plus hardies ne peuvent rien avoir de dangereux pour les nobles cœurs, qui jamais ne s'autoriseront d'une théorie quelconque pour manquer à leurs devoirs envers eux-mêmes ou envers leur prochain. Mais, par malheur, les êtres vicieux sont portés à les embrasser avec un enthousiasme hypocrite, afin de s'en prévaloir pour vivre à leur guise et s'abandonner à leurs passions. Les théories les plus audacieuses sont prêchées par des hommes qui, bons eux-mêmes jusqu'à la candeur, croient naïvement à la bonté foncière de la nature humaine.

Heureusement, la plupart des grands soûfîs n'étaient guère propagandistes, et pour parer au danger, se montraient difficiles dans l'admission de leurs disciples. Les adeptes devaient faire preuve de plus grande vertu et peiner longtemps sous la direction de pîrs d'une dignité de vie irréprochable. De là sont nés les ordres de derviches. Malheureusement, peu à peu la discipline s'est relâchée, et les derviches actuels, d'ailleurs inoffensifs, se recrutent surtout parmi les fainéants qui, sans charge de famille ni mission sociale, veulent vivre d'aumônes et ne sont plus que la caricature des nobles soûfîs d'autrefois. De plus, la plupart n'hésitent pas à recourir à l'alcool et aux narcotiques pour provoquer une extase à rebours qui, loin de les élever vers Dieu, les identifie avec la bête.

Enfin, le soufisme, tout en préconisant le mahométisme, admet que toutes les religions renferment une part de vérité. Mais cela revient à afficher pour toutes les croyances un grand dédain, et cet indifférentisme peut produire de funestes effets. Si " les morales puissantes et durables," comme le dit Faguet, 16 "se fondent à l'ordinaire sous forme religieuse," on peut en conclure qu'en déracinant la religion, on tue en même temps la morale qui en tirait sa sève. Le soufisme a fait disparaître tout esprit religieux dans la plupart des esprits cultivés de la Perse moderne, sans le remplacer par rien.

Or, on peut se demander si la morale peut agir sur la plupart des hommes autrement que sous la forme impérative d'un dogme religieux appuyé d'une sanction. Certes, toutes nos sympathies vont aux penseurs indépendants et loyaux, qui après de douloureux combats intérieurs, après des méditations longues et pénibles sur les grands problèmes de la vie et de la mort, les seuls insolubles, dira-ton, mais les seuls aussi dont la solution nous importe, finissent par se faire une conviction propre, ou tout au moins, par se forger un idéal, un espoir, une chimère, conforme aux exigences de leur raison, aux lumières de leur conscience, et surtout, aux aspirations de leur cœur, car c'est lui qui décide en dernier ressort. Mais combien nous trouvons ridicules ou méprisables ces esprits médiocres autant que prétentieux, qui a priori, sans avoir jamais pensé, si même ils en sont capables, rejettent tous les " préjugés, " les " superstitions " dont se sont contentés tant de grands esprits. Les grands soûfîs, comme les grands penseurs de notre époque, comme Taine, comme Renan, comme Herbert Spencer, commençaient par étudier sans dédain les doctrines religieuses et philosophiques, et en arrivaient à cette conclusion que tous ces systèmes nous offrent un reflet de la Vérité Absolue, à jamais inaccessible. " A travers la masse imposante des dogmes, des traditions et des rites, " dit Herbert Spencer," une âme de vérité est toujours visible, soit clairement, soit confusément... S'ils cachent, pour les esprits élevés, la vérité abstraite qu'ils renferment, ils rendent, pour des intellects moins parfaits, cette vérité plus appréciable qu'elle ne le serait autrement. Ils servent à rendre réel et efficace sur les hommes ce qui autrement serait irréel et sans effet. Ou bien encore nous pouvons les appeler les enveloppes protectrices sans lesquelles la vérité qu'elles renferment périrait,... des manifestations de l'Incognoscible." Combien cette tolérance large et compréhensive est plus noble et plus belle, et aussi plus intelligente, que le nihilisme des fanatiques de la négation.

C'est, sans doute, la crainte des abus qui a engagé la plupart des philosophes soûfîs à se soumettre aux prescriptions de la religion courante, afin de ne pas donner un exemple qu'ils croyaient mauvais. Nous inclinons à trouver peu loyale cette attitude, mais pourtant il serait injuste de la qualifier d'hypocrite. Qui oserait appliquer cette épithète injurieuse au grand, noble et digne Hippolyte Taine, qui, tout en professant les doctrines philosophiques les plus radicales, a cependant célébré à maints endroits les bienfaits du christianisme et s'est fait faire des funérailles protestantes? Le même philosophe se plaisait d'ailleurs à répéter souvent: "Je n'aurais dû écrire sur la philosophie qu'en latin, pour les initiés, on risque de faire trop de mal aux autres." Spencer, que nous citions tout à l'heure, écrit aussi : " Prenez garde, en extirpant l'ivraie, de ne pas arracher en même temps le bon grain." Enfin, nous pouvons trouver encore un exemple fameux en Orient, dans Averroès, le grand philosophe arabe qui rechercha sous le fatras des commentaires la pure doctrine d'Aristote, et répudia toutes les formules conciliatrices inventées par Avicenne pour accommoder la philosophie péripatéticienne avec les dogmes islamiques. Ce penseur si hardi affirmait, d'autre part, que la philosophie et la religion sont deux sentiers parallèles qui conduisent au même but. Pour lui, écrit son historien Renan, " la philosophie est le but le plus élevé de la nature humaine ; mais peu d'hommes peuvent y atteindre. La révélation prophétique y supplée pour le vulgaire." Averroès, comme tant d'autres, avait donc peur de bouleverser la conscience populaire avec des doctrines qui dépassent son horizon. Le philosophe français le juge avec indulgence, dans ce passage délicieusement renanien : " Nous nous garderons de lui en faire un reproche. La logique mène aux abîmes. L'inconséquence est un élément essentiel des choses humaines. Qui peut sonder l'indiscernable mystère de sa propre conscience, et, dans le grand chaos de la vie humaine, quelle raison sait au juste où s'arrêtent ses chances de bien voir et son droit d'affirmer ? "

Cette dernière phrase est digne d'être retenue et méditée. Y a-t-il jamais eu un philosophe assez présomptueux pour se persuader qu'il avait vraiment déchiffré l'énigme du monde, et prétendre en imposer la solution à tous ses semblables ? Et tous n'auraient-ils pas mieux fait d'employer souvent, comme le grand Schopenhauer, le mot " probablement " ? Mais ce vocable trouve difficilement sa place dans les catéchismes de toutes couleurs, et répugne aux pontifes de toutes nuances, qui savent que les masses ont soif d'affirmation et transforment en dogmes ce qu'on leur fait croire. Il faut beaucoup d'audace pour détruire un idéal moral ou politique qu'on n'est pas sûr de pouvoir remplacer par un autre meilleur et immédiatement assimilable. Or, il faut la présomption du génie — ou de la sottise — pour avoir cette confiance en soi.

Que les sociétés évoluent, rien de plus évident, mais qu'on ne se laisse pas abuser par les mots. Cette évolution n'est pas homogène. Dans nos pays ultra civilisés de l'Europe Occidentale même, si les couches supérieures — qui, d'ailleurs, ne coïncident pas avec les castes sociales basées sur le rang et la fortune — atteignent à une moralité ou à une intellectualité très élevées, — qui ne vont pas toujours de pair — n'y a-t-il pas, au bas de l'échelle, des masses innombrables qui n'ont pas dépassé le stade du fétichisme le plus grossier ? Le devoir social, bien entendu, est de les relever, et ceux qui parlent de Voltaire en l'ayant lu n'iront pas vilipender après lui le peuple, " la canaille, qui sera toujours la canaille et qui ne sera jamais éclairée." Nous aimons mieux voir nos semblables, de toutes races et de toutes conditions, se hausser vers des conceptions religieuses et philosophiques de plus en plus nobles et pures, mais rien ne peut se faire que progressivement. Il faut de la prudence et des ménagements dans cette montée vers la lumière, de même que l'on ne tire pas brusquement à l'aveuglante clarté du jour les chevaux de mine qui ont passé de longues années dans les ténèbres. Marcelin Berthelot prétendait que la science tend " au nivellement des classes sociales aussi bien que des intelligences." Affirmation purement gratuite, pour ce qui concerne le second point. Nous croyons, au contraire, que la différenciation des aptitudes s'accentue à mesure que nous avançons, et nous soutenons même qu'il faut y voir une des causes de la supériorité de nos sociétés sur celles de l'Orient, où règne l'égalité des intelligences. Mais, d'autre part, cette différenciation est une des principales causes du malaise social, dans une société régie par des lois uniformes.

Ajoutons que les extravagances et les vices des faux soûfîs finirent par faire tomber ce nom dans le discrédit. Beaucoup de vrais soûfîs se défendirent de l'être et il est bien rare, à partir d'une certaine époque, qu'ils emploient ce terme en parlant d'eux-mêmes. Ils s'appellent de préférence "les gens du cœur," les "gens de la vie intérieure" ahl-i dil, sâhib-dil, ahl-i bâtin, ou encore les " gens du mystère, " ahl-i râz.

C'est sans doute aussi pour cela que les Bâbîs, adeptes de cette religion née en Perse vers 1850 et qui a eu un succès si prodigieux, se défendent avec ardeur d'avoir rien de commun avec les soûfîs, alors que, cependant, les ressemblances entre le deux doctrines sont évidentes. Les systèmes soûfîs et la dogmatique béhâïe sont presque identiques. A tel point que l'exposé de la doctrine bâbie sous sa dernière forme, telle que la prêche Abbâs Effendi, pourrait être pris, sans changement appréciable, pour un résumé du système soûfî. 17

Si le soufisme, dans le domaine de la morale pratique, a fait quelque bien, il a aussi causé beaucoup de mal à la Perse, sans qu'il faille toutefois s'en exagérer la portée. Mais, à d'autres égards, cette religion de l'Amour et de la Beauté a alimenté une littérature poétique qui a produit de nombreux chefs-d'œuvre sans analogues dans les autres littératures, et qui s'élève souvent jusqu'au sublime. Au point de vue philosophique, si l'on écarte du panthéisme mystique persan les excès que les plus grands apôtres eux-mêmes réprouvaient, on ne peut s'empêcher d'y voir et d'y admirer une hypothèse grandiose, qui nous montre dans la Nature une émanation de l'Absolu, dont la fin dernière est de retourner, par l'évolution et le progrès, à sa source, la Perfection infinie. Du reste, au pis aller, on peut toujours considérer les systèmes métaphysiques comme des chefs-d'œuvre d'imagination poétique dignes d'exciter notre admiration.

Pour exprimer métaphoriquement les aspirations des pèlerins du soufisme et les ravissements de l'extase, les poètes persans et leurs imitateurs turcs et hindoustanis, comme d'ailleurs les mystiques de tous les temps et de tous les pays, emploient des expressions relatives à l'ivresse produite par le vin, et surtout aux délices de l'amour. Dieu devient l'Amant, le Bien-Aimé, dont la possession produit la volupté suprême. La douleur d'être séparé de la personne aimée est l'image des tourments de l'âme aspirant à retourner à son origine et se débattant contre les attaches charnelles et les passions terrestres. Les coquettes œillades de l'amante, ce sont les éclairs passagers qui, de temps à autre, illuminent l'âme du parfait soûfî et la mettent pour un instant en face de la Réalité Divine. D'après certains auteurs, l'accumulation de ces métaphores aurait donné lieu à une terminologie singulière, très détaillée et systématique. Il y a môme de nombreux ouvrages sur ce sujet, des lexiques où l'on peut apprendre ce que veut dire le poète quand il parle de la bouche, de l'œil, de la lèvre, du grain de beauté de sa bien-aimée. 18 Il n'est guère probable que des poètes aient appliqué méthodiquement ces vocabulaires symboliques.

Une traduction, en prose surtout, ne peut jamais donner qu'une idée très approximative du poème original. C'est déjà vrai quand il s'agit de faire connaître au lecteur français le produit d'un art apparenté au nôtre : le charme du rythme et de la rime disparaît, et que reste-t-il alors, quand il s'agit d'œuvres dont la valeur réside en grande partie dans la musique des vers ? Combien une traduction diminuerait, par exemple, l'impression délicieuse qu'engendre pour nous la lecture d'un sonnet de Heredia. Mais pourtant, quand il s'agit de transposer un poème d'une langue européenne dans une autre, la splendeur des images et des idées subsiste, et même, jusqu'à un certain point, il peut rester un pâle souvenir de la cadence des périodes. Mais quand il s'agit d'un poème oriental, il n'en va pas de même. Nous sommes dans un monde d'idées inconnu pour nous. Nous avons affaire à une esthétique, à une rhétorique toutes différentes des nôtres, et la tâche du traducteur devient tellement épineuse qu'il faut un certain courage pour l'affronter. Voici des exemples des difficultés qui se présentent :

Dans les poèmes persans, le second hémistiche est souvent une répétition du premier en termes différents. Nous avons ici, occasionnellement, le procédé qui est suivi d'un bout à l'autre dans l'épopée finnoise du " Kalévala". En français, une traduction littérale risquerait fort, dans ce cas, de devenir insupportable.

D'autre part, nous considérons, en général, comme un défaut la répétition fréquente d'un même mot à des intervalles rapprochés. Les auteurs persans, au contraire, s'ingénient à épuiser, dans plusieurs vers consécutifs, tous les sens propres et figurés d'un même mot. Et l'on voit ainsi de très longues tirades roulant sur deux ou trois vocables.

Enfin, outre les figures de style usitées chez nous, et que les Persans emploient avec une extrême abondance, leurs poètes en affectionnent quantité d'autres que nous ignorons ou que nous n'employons guère, ou même pour lesquelles nous ne professons que du dédain. Ils les divisent en figures de mots et figures de pensées.

Les secondes nous sont assez familières. Telles l’antithèse. Exemple : " Il vaut mieux mélanger la rudesse et la douceur, comme le saigneur qui est à la fois chirurgien et metteur de baume." L’hyperbole, dont les poètes persans font un usage qui nous paraît abusif, surtout dans les panégyriques. Le lecteur en verra plus loin des exemples édifiants. En voici un, emprunté au Châh-Nâmé, dont cependant, en général, le style est d'une grande sobriété : " Un armée si nombreuse que l'amas des lances fermait le chemin au vent."

D'autres sont plus particulières aux Persans. Tel le dialogue (souâl o djèvâb "question et réponse"), qui produit même sur nous une impression très agréable. Des poèmes entiers, dont beaucoup sont des chefs d'œuvre de grâce, sont bâtis sur ce système. Voici, comme exemple, quelques vers d'un petit poème d'Amîr Mou'izzî :

Je dis : " Donne-moi trois baisers, ô lune qui prend les cœurs."

Elle dit : " A qui au monde la lune a-t-elle jamais donné de baisers ? "

Je dis : " L'éclat de ton visage augmente la nuit."

Elle dit : " C'est la lune des cieux qui, la nuit, donne de l'éclat."

Je dis : " Dans quelque endroit que tu sois, je ne te vois jamais immobile."

Elle dit : " La lune ne reste jamais immobile en un endroit."

Je dis : " Il y a sur tes joues un merveilleux parterre de roses. "

Elle dit : " Ce serait bien étonnant qu'il y eût une roseraie dans la lune'" 19

A noter aussi, parmi les figures du même genre, basées sur le sens des mots, le housn-i ta’lîl " élégante indication de la cause. " Il y en a, dans notre poème, un exemple gracieux et original, dans la description des charmes d'Absâl. (V. vers 429.)

Citons encore le laff o nachr, qui consiste à énumérer dans le second hémistiche des mots qui se rapportent respectivement à ceux énumérés dans le premier hémistiche. On en trouverait aussi des exemples en français. En voici un spécimen extrait du Chah Nâmé : " Ce vaillant héros, avec le glaive et la dague, avec la massue et le lasso, coupa et déchira, brisa et lia aux héros [ennemis] la tête et la poitrine, les pieds et les mains. "

Quant aux jeux de mots, que nous n'apprécions guère, ils pullulent dans la poésie persane. C'est, en somme, affaire de goût. Les classiques grecs et latins les affectionnaient, et on en trouve des multitudes, par exemple, chez Platon et chez Cicéron. Victor Hugo, non plus, n'a jamais eu beaucoup de scrupule à en faire usage. Citons d'abord l'homonymie, parfaite ou approximative, le calembour, en persan tadjnîs. Exemples d'homonymies parfaites (tadjniss-i tâmm). " Puisque Dieu t'a donné (dâd) tout ce pouvoir, pourquoi ne pratiques-tu pas la justice (dâd) ? "

" Autant que possible, ô échanson, ne laisse échapper de ta main, (c'est à dire : de ton pouvoir) à la saison du printemps, ni le bord (lab) de la coupe, ni la rive (lab) du ruisseau, ni la lèvre (lab) de ton amie."

Exemples d'homonymie imparfaite (tadjnîss-i nâqis) :

" Elle (la motte de terre) dit : Je n'étais qu'une argile (guil) sans valeur, mais je suis restée quelque temps à côté de la rose (goul).

Tadjnîss-i zâyid, " homonymie augmentée," où un mot a une syllabe de plus que l'autre au commencement :

" La noblesse de chacun dépend de son mérite (kamâl) et non pas de sa richesse {mai).'"

Tadjnîss-i mouzîl, " homonymie caudée." Ici, un des deux mots a une syllabe de plus que l'autre à la fin :

" Notre loi (âyîn) c'est d'avoir le cœur [pur] comme un miroir (âyîna)"

Tadjnîss-i mourakkab, " homonymie composée ", où l'un des deux homonymes est formé par deux mots, comme par exemple : bâzârî un " marché " et bâ zâri " avec des lamentations ".

On peut rattacher aux jeux de mots les jeux d'écriture, d'une variété infinie, et dont il nous est évidemment impossible de donner une idée au lecteur. Les traits qui constituent les caractères sont identiques, les points diacritiques qui différencient par exemple le b de l’n, du t etc. sont seuls placés différemment.

Le tard o ‘aks consiste en ce que les premiers mots du premier hémistiche sont répétés à la fin du second, et ceux de la fin du second au commencement du premier :

Az lab-i djânân-i man zinda chavad djân-i man,

Zinda chavad djân-i man az lab-i djânân-i man.

" Par la lèvre de ma bien-aimée est vivifiée mon âme, mon âme est vivifiée par la lèvre de ma bien-aimée. "

Dans le raddou-l'adjz ‘ala-s sadr, le premier mot du premier hémistiche est le dernier du second :

Choumâr-i gham-i où nadânam az ânki

Bîroûn choud gham-i où zi-hadd-i choumâr.

"Je ne sais pas évaluer (choumâr) la peine qu'elle me cause, parce que la peine qu'elle me cause dépasse toute évaluation. "

Dans la " chaîne des deux chameaux ", qatarou-lba ‘iraïn, le dernier mot du premier hémistiche devient le premier du second :

Nigah dâr mârâ zi râhi khatâ,

Khatâ dar gouzâr o savâb-am noumâ.

" Garde nous du chemin de l'erreur (khatâ).

L'erreur, oublie-la et montre moi le bon parti. "

II est fait aussi un emploi fréquent de l'anagramme parfait ou imparfait, par exemple entre khâk " terre " et kâkh " balcon ", roûz "jour " et zoûr « violence ", kamar " ceinture " et makr " ruse ". 20

Nous ne citons que les principales figures, celles dont nous pouvons aisément donner une idée. Dans les notes, nous attirerons encore l'attention sur quelques cas particuliers.

Les Persans ont emprunté aux Arabes les procédés et les règles compliquées de leur prosodie, et y ont ajouté beaucoup d'éléments nouveaux.

Le poème de Salâmân et Absâl est, comme tous les romans poétiques persans, un meçnèvî, c'est-à-dire un poème où les vers (misrâ') riment deux à deux, formant ainsi des distiques (bait). Parfois le dernier mot de deux misrâ's consécutifs est le même, et s'appelle rèdîf. Dans ce cas, le mot qui porte la rime précède le rèdîf. Nous en avons un exemple dans le troisième distique ci-dessous.

A l'agrément de la rime, les vers persans joignent celui d'un rythme basé, comme dans la versification latine et grecque, sur la succession régulière des syllabes brèves et longues, les syllabes pouvant, comme dans les deux langues classiques, être longues parce qu'elles renferment une voyelle longue ou bien par position, quand la voyelle brève est suivie de deux consonnes.

Le vers ici employé s'appelle ramal. Le schéma en est le suivant, u désignant une syllabe brève, — une syllabe longue :

— u — — | — u — — | — u —

Je transcris, comme spécimen, le commencement du poème :

Aï ba yâdat tâza djân-i âchiqân,

Z'âb-i loutfat tar zabân-î âchiqân,

Az to bar i âlam fitâdê sâya-î

Khoûbi-roûyân râ chodâ sarmâya-î.

'Achiqân ouftâda-i ân sâya and,

Manda dar sawdâ az an sarmâya and.

Il est à noter que chaque distique a, en général, un sens complet, et que même, le plus souvent, chaque vers forme une proposition.

Pour mieux faire comprendre la métrique du poème, Fitz Gerald a imaginé les deux exemples suivants en latin "monacal" (monkish) et en anglais:

Dum Salaman verba regis cogitat,

Pectus intra de profundis aestuat.

Of Salàmàn and of Absàl hear the song ;

Little wants Man here below, nor little long.

Je reproduis ici, avec quelques additions sans importance, la biographie de Djâmî par Rosenzweig, que Fitz Gerald aussi a mise en tête de son adaptation en vers, et qu'il juge " assez amusante pour en excuser la longueur ".

Notre poète, dont le nom est Noûr ed-Dîn " la Lumière de la Religion " 'Abdou-r-Rahmân " l'Esclave du Miséricordieux ", est né en 817 de l'hégire, correspondant à 141 4 de l'ère chrétienne, à Djâm, petite ville du Khorassan, où avait émigré son père, Mawlânâ Nizâm ed Dîn, homme d'humble naissance provenant de Decht dans le district d'Ispahan. Selon l'usage persan, on ajouta au nom du poète celui de son lieu d'origine ; le mot Djâm, comme nom commun, signifie " coupe, " et Djâmî, dans toutes ses œuvres, joue sur ce double sens. Il a écrit, entre autres, ce quatrain cité par Dawletchâh dans le Tazkiratou-ch Chou'èrâ : " Je suis né à Djâm, et ma plume a été trempée dans la coupe (djâm) du savoir théologique, il faut donc bien que dans un double sens mon surnom (takhallous) soit Djâmî." Plus tard, sa célébrité lui valut les titres pompeux de " Seigneur des Poètes," " Eléphant de la Sagesse" etc., mais sa modestie se contenta toujours du simple nom de Djâmî ; il aimait aussi à se dire " le Vieux de Hérat," où il passa presque toute son existence. La sainteté de sa vie lui a valu le titre de mawlânâ, " Notre Maître."

Dès son enfance, il se distingua par sa piété et son intelligence. En 1419, un saint personnage, Khâdja Mohammed Pârsâ, passait par Djâm. On amena le petit Djâmî, âgé de cinq ans, devant la litière du vénérable cheikh, qui lui donna un bouquet. Djâmî se rappelait encore soixante ans après cet épisode, qui fut pour lui une source de bénédictions.

Djâmî raconte aussi : " Quand Mawlânâ Fakhr ed-Dîn Louristânî descendit un jour chez ma mère, j'étais encore si petit qu'il me prit sur ses genoux, et, traçant avec ses doigts dans l'air les caractères des mots Ali et Omar, il s'amusa à me les entendre épeler. Lui aussi, par sa bonté, jeta dans mon cœur la semence de sa dévotion, qui n'a cessé de croître en moi, et dans laquelle j'espère vivre et mourir. O mon Dieu ! fais moi vivre pauvre (derviche) et mourir derviche, et fais moi retourner à la Vie dans la compagnie des derviches. "

Djâmî alla d'abord à l'école à Hérat, puis à la médressé fondée par Timour à Samarcande. Non seulement, il éclipsa ses condisciples dans les études encyclopédiques qui constituaient, alors comme aujourd'hui, l'éducation persane, mais encore, il embarrassa plusieurs fois les docteurs en logique, astronomie, et théologie, et pourtant, ajoute malicieusement Fitz Gerald, ils l'accueillirent sans rancune en disant : " Voilà une nouvelle lumière ajoutée à notre " voie lactée ", à notre brillante assemblée."

Djâmî aurait continué de séjourner, sans doute, dans la grande cité, mais un songe le fit retourner à Hérat. Le grand maître soûfî qui enseignait là-bas, Mohammed Sanad ed-Dîn Kâchgârî, de l'ordre des derviches Naqchbendîs, lui apparut en songe et lui ordonna de retourner " chez un homme qui satisferait tous ses désirs. " Djâmî regagna donc Hérat, où il vit le cheikh discourant avec ses disciples sur la porte de la grande mosquée. Pendant plusieurs jours, il n'osa pas s'approcher ; mais l'œil du maître était sur lui, le magnétisant et l'attirant de plus en plus, si bien qu'à la fin le cheikh dit à son entourage : " Voici que je viens de prendre un faucon dans mon filet." Ce fut sous la direction de ce pîr que Djâmî commença son noviciat soûfî. Il y apporta une telle ardeur et subit de la part du maître une telle fascination qu'allant, dit-il, par un jour de congé, se promener à la campagne,' un seul vers suffit à le faire revenir sur ses pas ;

" Comment ! je suis ici, et c'est la Rose que tu regardes ? "

Djâmî progressa régulièrement dans la voie spirituelle. Il finit par se retirer dans une solitude si prolongée que, quand il revint parmi les hommes, il avait presque perdu le pouvoir de converser avec eux. Enfin, ayant franchi toutes les étapes, il était dûment autorisé à enseigner comme docteur soûfî, et de jeunes aspirants qui l'avaient vu en songe, comme Kâchgârî lui était apparu à lui-même, le sollicitaient de les mener vers la Vérité. Mais sa modestie le retint, et aussi sa reconnaissance et sa vénération pour son défunt maître, qui l'empêcha de prendre sa place près de la mosquée avant que l'âge eût blanchi ses cheveux.

Entretemps, continue Fitz Gerald, Djâmî était devenu poète, ce qui sans aucun doute, donna l'essor à sa réputation et à sa doctrine bien loin " parmi ces nations pour lesquelles la Poésie est un élément vital de l'air qu'elles respirent. " Le lecteur européen sera peut-être surpris d'apprendre qu'à Chîrâz, où vécurent et moururent Saadî, il y a huit siècles et demi, et Hâfiz, il y en a six, pas un jour ne se passe sans que les mains de pieux admirateurs ne viennent joncher de fleurs leurs tombeaux.

A plusieurs reprises, Djâmî se reproche d'avoir perdu, à ce passe-temps frivole de la poésie, une vie précieuse qu'il aurait dû consacrer à la contemplation : " Mille fois je me suis repenti d'une telle occupation, mais je ne pouvais pas plus l'esquiver qu'on ne peut échapper à la destinée écrite sur le front ". Ce ne sont là que doléances sans portée réelle, et d'autre part, comme il sied à tout poète, Djâmî a conscience de sa valeur et s'écrie ensuite : " Comme poète, j'ai résonné à travers le monde ; le ciel a été rempli de mon chant, et la fiancée du Temps a orné ses oreilles et son cou des perles de mes vers, dont la caravane, à son arrivée, a été saluée gaiement par Hâfiz et Saadî. Les rois de l'Inde et de Roûm m'envoient de flatteuses missives, les maîtres de l'Iraq et de Tèbrîz m'accablent de leurs dons, et que dirai-je de ceux du Khorassan, qui me noient dans un océan de munificence ? "

Ces expressions pompeuses ne font, bien qu'orientales, qu'exprimer la pure vérité. Djâmî fut comblé d'honneurs par les monarques de sa patrie et de l'étranger, au moment même où ils se coupaient réciproquement la gorge. Il eut pour mécènes son propre Sultan, Abou Saïd Gourgânî ; Hassan Beïg de Mésopotamie, " Seigneur de Tèbrîz ", par qui Abou Saïd fut vaincu, détrôné et mis à mort ; Mahomet II, Sultan de Turquie, " Roi de Roûm" qui, à son tour triompha de Hassan en 1473, et enfin, Housseïn Mîrzâ Bâïqarâ (1469-1506) descendant de Timour, qui chassa le souverain que Hassan avait installé à Hérat à la place d'Abou Saïd.

Le poème qui nous occupe est dédié à Hassan, le fameux Ouzoun Hassan, " Hassan le Long ", chef de la tribu turque du " Mouton Blanc " (Aq-Qoyounlou), à qui la république de Venise envoya à plusieurs reprises des ambassadeurs pour briguer son alliance. Voici comment Djâmî entra en relation avec lui : En 877 de l'hégire, soit 1472 de notre ère, notre poète, approchant de la soixantaine, alla en pèlerinage à la Mecque. La vénération qu'inspirait Djâmî fut cause de ce que les divers potentats dont il traversa les territoires firent accompagner d'escortes protectrices la caravane dont il faisait partie.

Djâmî arriva ainsi à Bagdad, où il eut des ennuis par suite de la trahison d'un de ses suivants qu'il avait réprimandé, et qui cita, en les altérant, des vers de Djâmî qui prenaient ainsi un sens injurieux pour Ali, l'imâm bien-aimé des Persans chî'ites. L'affaire transpira jusqu'à Bagdad et fut portée devant un tribunal où siégèrent les deux fils de Hassan Beïg. Djâmî s'en tira victorieusement, et son accusateur, la barbe épilée, fut cloué au pilori sur la place du marché de Bagdad. Mais le poète fut indigné de la stupidité de ceux qui avaient ajouté foi à cette délation.

Après un séjour de quatre mois dans la région de Bagdad, Djâmî traversa, en vingt-deux jours, le désert, et arriva à Médine et à la Mecque.

Puis il reprit le chemin de Hérat, et passa quarante cinq jours à Damas. Il y fut reçu avec grand honneur et en sortit la veille même du jour où les envoyés de Mahomet II arrivaient avec un cadeau de 5000 ducats pour le conduire à Constantinople. A partir d'alors, Mahomet II, qui composa lui-même de nombreux poèmes turcs sous le pseudonyme de 'Avnî, envoya chaque année à son illustre collègue Djâmî une pension de mille florins qui fut continuée par son fils Bajazet (Bâyèzîd) II.

A Tèbrîz, Djâmî fut reçu en audience solennelle par Ouzoun Hassan, qui précisément était en guerre avec Mahomet II, et qui, lui aussi, aurait voulu garderie poète à sa cour. Mais Djâmî avait hâte de revoir les jardins de Hérat, et sa vieille mère. Il rentra dans ses foyers en 1473.

C'est là ce Hassan " beau de caractère comme de nom" — Hassan veut dire " beau " en arabe — qui apparut en songe à Djâmî. Le poème de Salâmân et Absâl est aussi dédié à Ya'qoûb Beïg, qui succéda à son père grâce au meurtre d'un frère aîné.

Hérat avait, depuis le départ de Djâmî, un nouveau prince, Mirzâ Housseïn Bâïqarâ, le dernier des Timourides, qui reçut Djâmî à bras ouverts. Le vizir du nouveau prince, Mîr Ali Chîr Nèvâyî, un des fondateurs de la poésie turque et l'un des principaux poètes qui aient écrit en turc oriental, combla toujours d'égards le grand poète persan, qui d'ailleurs a servi de modèle à tous les poètes turcs de la première époque, jusqu'en 1450.

Djâmî mourut à quatre-vingt-un ans. Beaucoup de ces poètes Soûfîs, atteignirent un âge avancé, ce qui est dû, sans doute, à leur vie frugale et vertueuse.

Le poète, qui avait toujours dédaigné les honneurs et la fortune, et avait toujours vécu en derviche, eut de splendides funérailles aux frais du sultan. Tous les grands de l'état suivirent sa dépouille mortelle, et vingt jours après son inhumation, un panégyrique en vers composé par le vizir fut récité en présence du sultan. Mîr Alî Chîr mit aussi la première pierre du mausolée de Djâmî, édifié dans un jardin proche de F'îdgâh (place où ont lieu les fêtes) de Hérat.

Sa mort fut un deuil public. Djâmî était adoré du peuple, des petits, des humbles qui, chaque jour, se pressaient en foule devant le portail de la grande mosquée de Hérat pour entendre ses douces allocutions. Et sans doute, comme tant d'autres grands philosophes de Perse, jusqu'en notre siècle, 21 Djâmî se contentait de peu pour vivre et distribuait aux pauvres les largesses que lui valait la munificence des souverains.

Djâmî laissa une grande réputation, non seulement comme poète, mais encore comme philosophe et saint personnage, et son tombeau fut le théâtre de plusieurs miracles.

Djâmî passe pour ne jamais avoir eu qu'une seule femme, la petite-fille de son cheikh bien-aimé. Elle lui donna quatre fils, dont les trois premiers moururent en bas-âge. Le dernier, un fruit de sa vieillesse, pour qui il composa plusieurs ouvrages, et entre autres son charmant Bèhâristân, n'atteignit pas non plus l'adolescence, et son père lui survécut.

Le talent poétique se perpétua cependant dans la famille de Djâmî. Son neveu Hâtifî, fils de sa sœur, fut un des principaux poètes persans. Il mourut en 927 de l'hégire (1520 de notre ère).

Djâmî se distingue, comme écrivain, par une fécondité prodigieuse. Chîr Khân Loûdî, d'après Sir Gore Ouseley, lui attribue quatre-vingt-dix-neuf volumes. L'inventaire plus modéré, mais déjà abondant, de Rosenzweig, énumère trente-quatre œuvres en prose et seize en vers. Il y a, parmi les premières, des traités grammaticaux, des commentaires d'ouvrages divers, entre autres de certains passages du Mecnevî de Djelâl ed-Dîn Roûmî, de la Khamriyyé du plus grand des Soûfîs arabes, Ibnou-l-Fârid, de nombreux traités philosophiques, des lettres et un traité d'épistolographie, un autre sur la musique, etc. Cette énumération partielle donne une idée du savoir étendu de Djâmî et de la variété de ses aptitudes. Et l'on pourrait craindre qu'une érudition si copieuse n'ait étouffé en lui l'esprit poétique. Or, c'est comme poète qu'il nous intéresse surtout.

Djâmî est le dernier des grands écrivains Soûfîs et des grands classiques persans. Quand il a paru, le soufisme était complet et systématisé depuis longtemps. Djâmî avait, certes, l'esprit assez vaste pour embrasser magistralement la doctrine dans tous ses détails, et on en trouve dans tous ses écrits en prose des analyses subtiles, dans ses poèmes des exposés grandioses. Comme philosophe, Djâmî a fait preuve d'une audace étonnante. Il a développé, de la façon la plus nette, les conceptions panthéistes, sans reculer devant les dernières conséquences du système. Dès les premiers vers de Salâmân et Absâl, par exemple, il n'hésite pas à implorer de la Divinité une identification avec Elle assez parfaite pour voiler à ses yeux la distinction du bien et du mal (Vers 14).

Le lecteur verra aussi que Djâmî profite noblement de la vénération qu'il inspirait, aux princes comme au vulgaire, pour leur donner, sans détours, des leçons bien senties. On aurait tort de lui reprocher les panégyriques pompeux qu'il adresse à ses protecteurs. Eux-mêmes, sans doute, n'y voyaient guère que des exercices de rhétorique. Les poètes orientaux, comme d'ailleurs les gens de lettres d'Europe jusqu'à une époque toute récente, n'avaient pas à compter pour vivre sur le produit des droits d'auteur. Les écrivains devaient bien faire hommage de leurs œuvres à des princes qui les récompensaient plus ou moins généreusement. Ils devaient briguer la faveur d'un despote à une seule tête, tâche ingrate, certes, mais est-il moins déplaisant de flatter ce monstre à mille têtes qu'on appelle le public ? Et d'ailleurs, une ces dédicaces expédiées, le poète persan pouvait s'abandonner tranquillement à son inspiration dans le reste de l'ouvrage. Et il n'est pas probable que Djâmî ait manqué à ses vœux de pauvreté volontaire, pas plus que ses illustres prédécesseurs Saadî, Hâfiz ou Attâr, qui, loin de mendier les faveurs des princes, ont bien souvent refusé noblement celles qu'on leur offrait, et se sont contentés du strict nécessaire.

Comme poète, la tâche de Djâmî était singulièrement difficile.

Il venait après une pléiade lumineuse de grands esprits qui avaient traité brillamment tous les sujets. Il eut le courage d'aborder tous les genres, en prose comme en vers. Il lui était malaisé de surpasser, dans le genre romanesque, le fameux Nizâmî, dans la poésie mystique et allégorique, Roûmî et Ferîd ed-Dîn Attâr, dans son Gulistan, l'incomparable Saadî. Comme toute l'invention devait porter sur le détail, il était bien difficile à Djâmî d'innover sans chercher ses effets un peu loin, sans tomber dans le baroque, la boursouflure, sans abuser des concetti et des artifices les plus raffinés de la rhétorique. On voit déjà apparaître chez lui ces défauts qui rendent insupportable la lecture de la plupart des poètes persans de l'époque postérieure, soit depuis le commencement du seizième siècle jusqu'à nos jours, à part de rarissimes exceptions comme le délicat Hâtif d'Ispahân (dix-huitième siècle) et Qaânî (dix-neuvième siècle).

Quand même, Djâmî eut assez de mérite pour avoir droit à la gloire. Il est inutile d'insister sur ce sujet. Notre traduction, toute imparfaite qu'elle est, et surtout la charmante transposition en vers anglais de Fitz Gerald, permettront au lecteur de s'en faire une idée. Salâmân et Absâl est loin, pourtant, d'être le chef-d'œuvre de Djâmî. On n'y rencontrera point de superbes tirades mystiques comme il s'en trouve de nombreuses, par exemple, dans Yoûssouf et Zouleïkhâ.

Toutefois, — pour n'attirer l'attention que sur deux ou trois passages, — la description des tentatives de séduction d'Absâl, celle du voyage des deux amoureux dans l'île de Khorrem, le chapitre où Djâmî se lamente sur les inconvénients de la vieillesse, charmeront sans doute le lecteur. Il remarquera aussi la variété de ton qui empêche de trouver fatigante la lecture de ce poème ; Djâmî, à cet égard, joint aux qualités de Djèlâl ed Dîne Roûmî le délicieux humour de Saadî, une douce mélancolie, un naturel plein de grâce dans les endroits où, quittant les sommets mystiques, il redevient lui-même.

Parmi les trente-quatre ouvrages en prose de Djâmî, cités par Rosenzweig, nous signalerons surtout les Nafahâtou-l’Ouns ou " Haleines de l'Intimité [avec Dieu]." Ce grand ouvrage renferme les biographies de six cent quatre soûfîs illustres, précédées d'une étude générale sur les doctrines soûfies et les méthodes suivies par les adeptes du soufisme pour arriver à la perfection. Le texte a été publié par Nassau Lees (1859).

Le texte et la traduction de l'Introduction, ainsi que la biographie de Djouneïd comme spécimen, suivie de la liste des autres biographies, ont été publiés par le génial promoteur de la philologie arabe, Silvestre de Sacy, dans les Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque Royale, (de Paris) vol. XII.

Signalons aussi les Lawâ'ih, exposé systématique, en prose mélangée de vers, de la philosophie soûfîe, ouvrage très condensé et d'une lecture ardue, dont Whinfield a publié le texte et la traduction anglaise.

Rosenzweig cite ensuite seize ouvrages en vers. Les plus célèbres sont les cinq meçnevîs réunis souvent, à l'imitation des cinq poèmes analogues de Nizâmî, sous le nom de Khamsa. On voit clairement que Djâmî a voulu rivaliser avec son illustre devancier. Les titres mêmes de ces cinq poèmes sont les pendants (djavab) de ceux des cinq meçnevîs de Nizâmî, et certains sujets sont les mêmes.

Le poème principal de la Khamsa, qui est en même temps le chef-d'œuvre de Djâmî et un des joyaux de la littérature persane, a pour titre Yoûssouf et Zouleïkhâ (ou, plus exactement, Zalîkhâ). Cet ouvrage, composé en 1483, a été publié, texte et traduction en vers allemands, par Rosenzweig, Vienne 1824. Il a été traduit en vers anglais par Rogers (Londres 1892) et par Ralph. I. H. Griffith (ib. 1881).

Nous serions disposés à le faire connaître également au public lettré de langue française, si la traduction que nous offrons aujourd'hui au public suscite quelque intérêt.

Viennent ensuite:

2) Le Touhfatou-l-Ahrâr, " Cadeau aux hommes libres," traité doctrinal de mysticisme faisant pendant au Makhzanou-l-Asrâr de Nizâmî. Un poème ainsi destiné à rivaliser avec un autre de contenu et de titre analogue s'appelle djavâb, "réponse."

3) Le Soubhatou-l-Abrâr ou " Chapelet des Justes, " du même genre que le précédent, mais moins abstrait.

4) Madjnoûn et Laïla, (écrit en 1484), poème romanesque dont le sujet a tenté de nombreux auteurs orientaux, et qui narre les aventures de deux amants malheureux (Voir note du vers 4). Djâmî le traite avec beaucoup plus d'ampleur que ses devanciers. Ce poème a été traduit en français par Chézy.

5) Enfin le Khirad Nâma-i Iskandarî, dont le contenu ne ressemble guère à celui du poème d'Alexandre de Nizâmî. Ici on trouve l'exposé de discussions entre Alexandre et les sages de la Grèce.

A ce recueil de cinq meçnevîs se sont ajoutés plus tard deux autres de moindre importance : Salsalatou-z-Zahab, " la Chaîne d'Or ", et Salâman et Absâl. Les sept réunis prennent le nom de Haft Aurang, les " Sept Trônes " ou " les Sept Etoiles de la Grande Ourse ".

Ajoutons encore plusieurs divans ou recueils de poèmes lyriques, dont une partie a été traduite en vers allemands par Rückert dans le Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft, et enfin, le Behâristân ou "Jardin Printanier ", délicieux recueil en prose et vers dédié au dernier né de Djâmî, Yoûssouf, où le poète a tâché, non sans succès, de rivaliser avec l'incomparable Goulistân de Saadî. Le Behâristân a été édité et traduit en allemand par Schlechta-Wssehrd, Vienne, 1846 et en anglais par Sir Richard F. Burton, pour le " Kamashastra Society", Benares, (Londres) 1887.

On voit que parmi les nombreux ouvrages de Djâmî, bien peu ont été publiés en Europe, fût-ce même dans le texte, et que presque tous sont inaccessibles au public lettré. Seuls, Madjnoûn et Leïlâ, le début des Nafahâtoul ’Ouns et quelques fragments épars dans les notes du Pend Nâmè d'Attâr édité et traduit par de Sacy, sont à la portée du lecteur français.