LIVRE

III – L’empire assyrien et le monde oriental jusqu'à l’avènement des

Sargonides

Chapitre

VII – Le premier empire assyrien – Les Hébreux au pays de Canaan.

L'Assyrie : Ninus et Sémiramis ;

Tiglatphalasar 1er.

La Syrie est ainsi placée qu'elle ne peut être indépendante qu'à la condition de ne pas avoir de voisins puissants. Dés qu'un conquérant surgit sur le Nil ou sur le Tigre, il semble que les richesses de Damas et de Sidon, de Gargamish et de Gaza, l'attirent invinciblement. L'Égypte, délivrée des Pasteurs, s'était ruée sur le pays de Kharou ; elle y avait tenu garnison dans les villes, et elle y avait imposé le tribut à toutes les nations grandes ou petites, cela pendant plusieurs siècles. Ses armées n'en étaient pas sorties encore que déjà les armées assyriennes se présentèrent pour y entrer.

Assour occupait la partie moyenne du bassin du Tigre, depuis le confluent du fleuve avec le Kournib jusque vers l'endroit où il débouche dans les plaines d'alluvion de la Chaldée. A l'est, le cours moyen du grand Zab et quelques contreforts du Zagros le séparaient, comme une barrière naturelle, des Cosséens et des tribus qui erraient dans ce qui fut plus tard la Médie. Au nord le mont Masios, au sud-est l'Adhem, lui servaient de limites ; à l'ouest et au sud-ouest, il s'allongeait vers le Khabour et vers l'Euphrate, sans qu'on sache s'il les atteignait[1]. La région orientale, arrosée par de nombreuses rivières, le Kournib ou Khabour, le petit et le grand Zab, l'Adhem, sillonnée de collines boisées, était riche en métaux et en minéraux, fertile en blés et en fruits de toute sorte. Dans l'antiquité, de nombreux canaux dérivés du Tigre, et de ses affluents circulaient par les campagnes et ils y suppléaient à la rareté des pluies pendant les mois d'été. Des villes opulentes et populeuses s'y pressaient, dont les noms remplissent les annales des rois et dont les ruines parsèment le sol, mais qu'il n'est pas toujours possible d'identifier avec certitude ; deux des capitales, Ninive (Ninoua) et Kalakh (Kalkhou), y florissaient, et leur fon¬dation remontait jusqu'au temps des premiers colons chaldéens. A l'ouest du fleuve, un vaste plateau se déploie, largement ondulé et à peine interrompu, vers son milieu, par des lignes de collines crayeuses. Là, dans un canton maigre et mal irrigué, excepté sur les bords mêmes du Tigre, s'élevaient Singar et Assour (Elassar), la plus ancienne des cités reines de l'Assyrie.

Depuis Thoutmosis III, la position relative des États qui dominaient dans ces parages avait changé du tout. La Chaldée, déjà fort affaiblie, n'avait cessé de décliner encore : Assour, au contraire, avait crû en force et en audace. Après les pontifes-rois, Ishmidagan, Shamshiadad, Irishoum, des rois autonomes s'étaient manifestés, Assourbelnishishou, Bousourassour, Assournadinakhé 1er, dont les règnes nous reportent vers le quinzième siècle avant notre ère. Grâce à leurs efforts, il avait appris à commander le respect de ses voisins. Assourbelnishishou et son fils Bousourassour (entre 4400 et 4570) traitaient déjà d'égal à égal avec Kadashmanbel, avec Bournabouriyash 1er, avec Kourigalzou 1er, avec le fils de celui-ci, Bournabouriyash II, avec Kharakhardash, les rois cosséens de la Chaldée. Ce dernier même épousa une fille d'Assourouballit, successeur de Bousourassour, à qui ce mariage fournit l'occasion d'intervenir dans les affaires intérieures de Babylone. Kadashmankharbé, fils de Kharakhardash et de l'Assyrienne, avant été égorgé dans une révolte des Kashshi et remplacé par un certain Nazibougash, Assourouballit mit l'usurpateur à mort et rendit la couronne à son arrière petit-fils Kourigalzou II. Ce Kourigalzou vécut longtemps en bons termes avec ses cousins ninivites, Enlîl-nirari, puis Arikdênili, et la sécurité vers le Nord lui permit d'obtenir des avantages brillants sur les Élamites : il défit et tua leur roi Khourbatila, prit et pilla Suse, restitua aux sanctuaires chaldéens les objets sacrés qui leur avaient été ravis plus de mille ans auparavant par Koutournakhounté. Vers la fin de son règne, il eut à combattre Adadnirari 1er qui avait succédé à Arikdênili en Assour, et il le vainquit. Adadnirari revint à la charge sous le fils de Kourigalzou, Nazimarouttasch, et cette fois il fut plus heureux. Salmanasar 1er, qui suivit Adadnirari, porta ses efforts vers le bassin supérieur du Tigre qu'il colonisa. Son fils Tougoultininip I (vers 1960), entra à Babylone, non plus en auxiliaire, mais en maître, et il s'y proclama roi[2].

Toute cette histoire n'est encore qu'une esquisse maigre et sans couleur où les détails manquent. Plus tard, vers l'époque persane, la légende mythologique se substitua à ce récit trop sec. On conta qu'au début des siècles, un chef, nommé Ninus, s'était taillé dans l'Asie un empire qui comprenait la Babylonie, l'Arménie, la Médie et les contrées situées entre la Méditerranée et l'Indus. Il édifia Ninive au bord du Tigre, et « il lui assigna la figure d'un carré long, dont le côté le plus grand comptait cent cinquante stades et le plus court quatre-vingt-dix ; l'enceinte totale avait quatre cent quatre-vingts stades de pourtour (quatre-vingt-neuf kilomètres)… Outre les Assyriens, qui étaient la partie la plus riche et la plus importante de la population, il appela dans sa capitale un grand nombre d'étrangers, et bientôt Ninive devint la cité du monde la plus vaste et la plus florissante ». Une guerre contre la Bactriane l'arracha à ses travaux : il assiégea Bactres et il y rencontra Sémiramis, à laquelle on attribuait une origine divine. On la disait fille d'un simple mortel et de la déesse Derkétô d'Ascalon. Exposée à sa naissance, elle avait été recueillie par un berger nommé Simas. Oannés, gouverneur de Syrie, l'avait épousée pour sa beauté et conduite à la guerre avec lui : Ninus, émerveillé de sa bravoure, l'enleva à son mari et l'associa au trône.

Une fois reine, elle fonda Babylone sur un plan mieux entendu encore que celui de Ninive. Le mur en mesurait trois cent soixante stades (soixante-six kilomètres) de long il était flanqué de deux cent cinquante grosses tours et assez large pour laisser passer six chars de front. Elle endigua l'Euphrate, elle le borda de quais sur un développement de cent soixantes stades (trente kilomètres), et elle réunit les deux rives par un pont ; elle établît le temple du dieu Bel au milieu de l'enceinte. Le tout venait à peine de s'achever quand une révolte éclata en Médie : elle la réprima, puis elle entreprit de parcourir ses provinces l'une après l'autre, afin d'en améliorer la condition. Elle bâtit Ecbatane en Médie, Sémiramocarta en Arménie sur le lac de Van, Tarse en Cilicie. Partout où elle allait, elle perçait les montagnes, elle brisait les rochers, elle pratiquait de belles routes. Dans les plaines, elle érigeait des tumulus pour tombeaux à ses généraux morts pendant l'expédition. Arrivée aux confins de la Syrie, elle franchit l'isthme et elle conquit l’Égypte et l’Éthiopie ; la renommée des richesses indiennes la ramena des rives du Nil à celles de l'Indus, mais là sa fortune la trahit. Ses troupes furent écrasées par les éléphants du roi Stratobatès et elle rentra dans ses États pour n'en plus sortir. Elle avait consacré des stèles de victoires aux confins de la terre habitable, en pleine Scythie, non loin de l'Iaxarte, où Alexandre les retrouva encore intactes. « La nature, y disait-elle, m'a imposé le corps d'une femme, mais mes actions m'ont égalée au plus grand des hommes. J'ai régi l'empire de Ninus qui, vers l'ouest, touche au fleuve Hinaman (Indos ?), vers le sud aux pays de l'encens et de la myrrhe, vers le nord aux Sakes et aux Sogdiens. Avant moi, aucun Assyrien n'avait aperçu la mer : j'ai vu quatre océans que personne n'abordait, tant ils étaient éloignés. J'ai contraint les fleuves à couler où je voulais, et je ne l'ai voulu qu'aux lieux où ils étaient utiles ; j'ai fécondé la terre stérile en l'arrosant de mes fleuves. J'ai élevé des forteresses inexpugnables, j'ai frayé avec le fer des routes au travers de rochers impraticables. J'ai ouvert à mes chariots des chemins que les bêtes féroces elles-mêmes n'avaient jamais parcourus. Et, au milieu de ces occupations, j'ai trouvé du temps pour mes plaisirs et pour mes amis. » Ses exploits ne la sauvèrent pas de l'ingratitude des siens, et son fils Ninyas conspira contre elle. Lorsque le complot lii fut révélé, elle abdiqua et elle se changea en colombe : à ce dernier trait la déesse se manifeste. Ninus et Sémiramis n'appartiennent pas vraiment à l'humanité : ils forment un couple divin et ils cachent sous leur nom la figure de Ninip-Adar et d'Ishtar, l'Hercule et la Vénus assyriens. Leurs hauts faits doivent être rangés au nombre des fables dont l'épopée babylonienne avait rempli les premiers âges du monde. Ce fut seulement au temps des rois perses que le médecin Ctésias de Cnide recueillit les récits épars sur eux et les transforma en rois de chair et d'os[3].

Il y a loin de leur roman à l'histoire authentique des premiers monarques assyriens. La conquête de la Chaldée les impliqua presque aussitôt dans une série interminable de guerres sanglantes. Sept ans après sa victoire, Tougoultininip 1er fut assassiné par son propre fils Assournazirapla 1er. A la faveur des désordres qui suivirent, Babylone s'insurgea contre ses vainqueurs, et l'un des membres de la famille cassite, Adadshoumanazir, monta sur le trône. Vers la fin de son règne, il fut attaqué par Belchodorosor qui avait remplacé Assournazirapla les deux rois périrent dans la mêlée, et l'avantage demeura aux Babyloniens. Milishikhou, fils d'Adadshoumouzour prit donc l'offensive et pourchassa le nouveau maître d'Assyrie jusque sous les murs d'Assour ; il fut repoussé, mais Ninippalékour eut quelque peine à se remettre. Son fils Assourdan 1er « surpassa tout ce qui avait été avant lui ». Il remporta des succès décisifs sur Zamamashoumiddin, roi de Babylone, il s'empara des villes de Zabba, Irriga, Agarsal, et il regagna ses États avec un butin considérable. Son triomphe lui fut facilité singulièrement par la chute de la dynastie Cassite ; le dernier prince de la famille, Belshoumiddin, succomba vers 1140, et les guerres civiles qui ensanglantèrent l'avènement de la dynastie de Pashé réduisirent la Mésopotamie à l'impuissance pour près de trois générations. Les deux successeurs d'Assourdan, Moutakkilnouskou et Assourrishîshi, en profitèrent pour pousser fort loin leurs avantages : le dernier d'entre eux « assaillit les contrées rebelles et asservit les princes de toute la terre ». Lorsque Nabuchodorosor 1er, prince habile et énergique, après avoir pacifié la Chaldée et délivré ses sujets des Élamites, voulut s'attaquer à Ninive, il échoua complètement : deux fois il fut contraint de fuir, laissant entre les mains du vainqueur ses chars, son bagage et l'étendard royal qu'on portait devant lui[4].

L'Assyrie formait un royaume compact et vigoureux, dont les forces pouvaient être concentrées rapidement sur un même point, de manière à briser toute résistance, si obstinée qu’elle fût. Sauf vers le Sud, où la Chaldée était à craindre, il n'avait devant lui que des tribus isolées, sans lien et sans consistance, qu'il écrasait sans peine les unes après les autres. Aussi, depuis longtemps, avait-il étendu sa suprématie sur le haut bassin du Tigre et sur la Mésopotamie : le pays de Koummoukh (la Commagène)[5], le Naïri[6], le Khourti[7], lui payaient tribut. Tougoultipalésharra 1er (Tiglatphalasar) agrandit considérablement ce domaine. Dès le début de son règne, les Moushkaya (Moskhiens), commandés par cinq rois, descendirent des montagnes où ils étaient cantonnés et envahirent la Commagène. Ils avaient jadis obéi à l'Assyrie, mais ils s'étaient révoltés, soixante ans auparavant, et ils étaient libres depuis lors. Tiglatphalasar courut à leur rencontre : « Je remplis de leurs cadavres les ravins et les sommets de la montagne. Je les décapitai et couronnai de leurs têtes les murs de leurs villes ; j'emmenai des esclaves, du butin, des trésors sans nombre. Six mille des leurs, qui s'étaient soustraits à ma puissance, m'embrassèrent les genoux et je les reçus à merci ». La défaite des Moskhiens eut pour conséquence la reprise de la Commagène. Les Assyriens franchirent le Tigre, et saccagèrent Shirishi, capitale de la province, malgré l'intervention des tribus voisines. « Le reste de leurs soldats, qui avait craint mes armes terribles et qui n'avait pu résister au choc de ma puissante attaque, s'était dirigé pour sauver sa vie vers le sommet des montagnes, sur des plateaux élevés, vers les clairières des forêts, par les ravins tortueux des montagnes, que le pied de l'homme peut à peine traverser. Je montai derrière eux ; ils en vinrent aux mains avec moi et je les mis en fuite : je passai comme une tempête sur les rangs de leurs combattants, au milieu des ravins des montagnes… J'ai conquis le pays de Koummoukh dans toute son étendue, et je l'ai compris désormais dans les limites de mon empire. Car je suis Tougoultipalésharra, le roi puissant, le destructeur des méchants, celui qui anéantit les bataillons ennemis. »

La soumission de la Commagène et l'affaiblissement des Moskhiens ne pouvaient durer si les nations prochaines demeuraient indépendantes. L'année d'après, tandis qu'une partie de ses troupes poussait au delà du petit Zab et exécutait des razzias heureuses dans les monts du Kourdistan, Tiglatphalasar partit en guerre contre les gens de Kharia et contre ceux de Kourkhié, « dans des forêts impénétrables qu'aucun roi n'avait encore explorées. Le dieu Assour, mon seigneur, me dit de marcher ; j'assemblai donc mes chars et mes bataillons et je m'engageai dans des parages inaccessibles entre les monts d'Idni et d'Aya, pics aigus comme la pointe d'un poignard et qui n'offraient pas de passage à mes chars. Je laissai mes chars dans la plaine et j'escaladai les montagnes ». Sa prouesse l'entraîna au coeur du massif montagneux de l'Arménie ; il y frappa les habitants du Kourkhié et il brûla vingt-cinq villes de Kharia. « Je couvris de ruines les districts de Saraoush et d'Ammaoush, qui, de temps immémorial, n'avaient pas fait leur soumission. Je me mesurai avec leurs armées à la montagne d'Arouma, je les châtiai, je semai le sol de leurs cadavres comme des bêtes féroces, j'occupai leurs villes, j'emportai leurs dieux ; je les emmenai prisonniers, eux, leurs biens et leurs trésors, je livrai les villes aux flammes, je les démolis, je les détruisis, j'en fis des ruines et des décombres, je leur imposai le joug pesant de ma domination et, en leur présence, je rendis des actions de grâce au dieu Assour, mon seigneur. »

La tranquillité assurée au nord et à l'est, il se rabattit vers le nord-ouest et il s'acharna sur le Naïri. « Brave à outrance dans la mêlée, courageux dans les batailles, j'ai marché sans égal contre les rois des bords de la mer supérieure, qui n'avaient jamais connu la soumission, et qu'Assour m'avait signalés. J'ai traversé des hauteurs inabordables, des cols ardus dans lesquels personne parmi les rois antérieurs n'avait jamais pénétré ; j'ai passé par des chemins abrupts, dans des fourrés épais ». Les tribus, à l'est de l'Euphrate, n'opposèrent pas une résistance sérieuse ; mais, au delà du fleuve, il fallut disputer le terrain pied à pied. Vingt-trois rois du Naïri rassemblèrent leurs hommes, appelèrent à leur secours les nations des bords de la Méditerranée et livrèrent bataille ; ils furent battus, leurs villes incendiées, leurs fils emmenés en otage. Ce fut le prélude de succès plus décisifs encore. Tiglatphalasar partit d'Assour, l'année suivante, « après avoir fixé un jour propice d'après un songe qu’il avait eu, et il marcha sur le pays d'Aram, qui ne reconnaissait pas Assour, son seigneur ». Il remonta l'Euphrate à partir de l'embouchure du Khabour, il razzia les Zoukhi, et il les balaya devant lui jusqu'en face de Gargamish, puis il franchit le gué sur leurs talons, et il toucha, le premier de sa race, le territoire des Hittites septentrionaux.

Depuis l'invasion des nations de la mer, sous Ramsès III, les Khati avaient achevé de perdre l'empire qu'ils s'étaient taillé un moment en Syrie et en Asie Mineure : ils n'étaient plus qu'un petit peuple, resserré entre l'Euphrate et l'Aprié, autour de Gargamish. A côté d'eux, une demi-douzaine de royaumes en miniature se partageaient la vallée de l'Oronte supérieure et les plaines du Naharanna : celui de Patin[8], dont la capitale s'appelait Kinaloua, celui de Pitrou, celui de Khaloupou, à qui les Assyriens donnèrent le nom de Khalvân. L'antique Qodshou existait encore, mais réduite[9] : Hamath et Soba gardaient le rang qu'elles avaient au temps des Pharaons. Tiglatphalasar, arrivant dans ces contrées encore récentes de la domination égyptienne, n'eut pas de peine à s'emparer d'elles. Il traversa la Syrie du nord, il escalada le Liban et il entra dans le pays d'Akharrou. Arvad lui prêta ses vaisseaux ; il eut la satisfaction de s'avancer en pleine mer et de tuer un dauphin de sa propre main. Le bruit de son approche se répandit vers le sud et jusqu'aux bords du Nil : le Ramesside qui régnait alors crut prudent de ne pas réclamer contre cette violation des droits que ses ancêtres avaient pu lui léguer sur les Khati. Il expédia des cadeaux à son frère d'Assyrie, entre autres des crocodiles (namsoukh) et des hippopotames (oummi). Ces bêtes, inconnues sur les bords du Tigre, y excitèrent la curiosité la plus vive, et la mention de leur envoi fut jugée digne de figurer parmi les événements mémorables du règne[10].

Le récit de ces guerres ne peut manquer de donner une haute opinion du caractère du prince qui les mena et de son peuple. Comme autrefois les grands Pharaons de la dix-huitième et de la dix-neuvième dynastie, Tiglatphalasar est un général infatigable. Il conduit en personne la plupart des expéditions, dissipe et châtie d'innombrables ennemis, chevauche d'une extrémité à l'autre de son empire, sans souci de la distance et des obstacles matériels ; de plus, chasseur acharné de lions et tueur endurci d'animaux sauvages. Les Assyriens étaient sans contredit l'une des mieux douées parmi les races de l'Asie antérieure. Ils avaient moins d'originalité que les Chaldéens, leurs maîtres en civilisation, mais plus de ténacité et d'énergie. Ils possédaient au plus haut degré les qualités militaires, la force physique, l'activité, l'adresse, le sang-froid, la bravoure imperturbable : ils débusquaient l'urus gigantesque et les fauves qui abondaient sur leur territoire, et ils les abordaient face à face. Des vices fâcheux déparaient leurs vertus. Ils étaient un peuple de sang, plein de violence et de mensonges, sensuel, orgueilleux à l'excès, fourbe et traître par mépris de l'adversaire. Peu de nations ont abusé plus insolemment des droits de la force. Ils démolissaient et ils brûlaient les villes sur leur passage, ils empalaient ou ils écorchaient vifs les chefs rebelles : malgré l'éclat et les raffinements de leur civilisation extérieure, ils demeurèrent toujours des barbares.

Et c'était au nom d'Assour qu'ils commettaient ces atrocités, car ils étaient le peuple religieux par excellence. « Le roi se glorifie beaucoup, mais il glorifie les dieux encore plus. Il combat pour sa propre gloire et pour l'extension de son domaine, mais il combat aussi pour l'honneur des dieux que les autres nations rejettent, et pour répandre leur culte au loin dans tous les pays connus. Ses guerres sont des guerres de religion autant que des guerres de conquête; ses constructions, celles du moins sur lesquelles il appuie avec le plus de complaisance, sont des constructions religieuses.[11] » - « Le temple d'Anou et d'Adad, les grands dieux, mes seigneurs, que Shamshiadad, prêtre-souverain d'Assour, fils d'Ishmidagan, prêtre souverain d'Assour, avait édifié six cent quarante et un an auparavant, était tombé en ruines. Assourdan, roi du pays d'Assour, fils de Ninippalékour, roi du pays d'Assour, démolit ce temple, mais ne le reconstruisit pas. Pendant soixante ans on ne toucha pas à ses fondations.[12] » Tiglatphalasar le rebâtit plus vaste qu'auparavant, et l'entoura de temples et de palais dont il vante la splendeur. Malgré ces éloges, l'architecture assyrienne ne saurait se comparer à l'architecture égyptienne, ni pour l'ampleur des plans, ni pour le choix des matériaux. Ses masses sont insignifiantes si on les compare à celles de Louqsor et de Karnak, ses formes sont gauches et empruntées. Elle se servait surtout de briques, recouvertes de minces dalles de marbre gypseux poli ou sculpté, tandis que les architectes égyptiens employaient de préférence le calcaire, le grès et le granit. Aussi les palais et les temples assyriens n'ont-ils pas eu la durée des égyptiens : ils se sont effondrés en monceaux informes et ils se confondent presque avec le sol qui en a fourni la matière.

Après la conquête du Naïri, Tiglatphalasar avait dressé une stèle de victoire à l'une des sources du Tigre. « D'après la volonté d'Assour, de Shamash, d'Adad, les grands dieux, mes maîtres, moi, Tiglatphalasar, roi du pays d'Assour, fils d'Assourrishîshi, roi du pays d'Assour, fils de Moutakkilnouskou, roi du pays d'Assour, le vainqueur des peuples depuis la grande mer jusqu'au Naïri, pour la troisième fois j'ai asservi le Naïri. » Une nouvelle expédition le conduisit au Nord-Ouest dans le Khoumanou (Comana) ; une autre le porta au coeur de la Chaldée. Deux années durant, il la parcourut en tous sens ; Dour-Kourigalzou (Akkerkouf ?), Sippar, Babylone, Oupi (Opis), succombèrent, le pays de Zoukhi fut ravagé. Mais des revers éclatants ne tardèrent pas à effacer la gloire de ces premiers succès. Mardouknâdinakhê, roi de Babylone, expulsa les envahisseurs, pénétra en Assyrie à leur suite et s'empara de la ville d'Hékali. Il en enleva les statues des dieux et il les transporta à Babylone, où elles restèrent quatre cent dix-huit ans prisonnières. Le fils de Tiglatphalasar, Assourbelkala, répara le désastre : il prit Bagdada (Bagdad), il ravagea les environs de Babylone et il força le roi Mardoukshapikzirîm à implorer la paix. Elle dura sous son successeur Shamshiadad III, comme lui fils de Tiglatphalasar, mais Assournazirapla II, fils de Shamshiadad, eut un règne malheureux. Il fut vaincu, non loin de Gargamish, par les Hittites confédérés et il perdit les conquêtes de son grand-père : la Syrie échappa pour un temps aux mains des Assyriens et resta maîtresse de ses destinées[13].

Occupation du pays de Canaan par les

enfants d'Israël.

Au sortir de l'Égypte, les Hébreux s'enfoncèrent dans la péninsule du Sinaï. C'était le moment où les Libyens et les nations de la mer menaçaient le Delta : il fallait se tenir à l'écart des grandes voies militaires, afin d'éviter le choc des barbares et la poursuite de Pharaon. Le désert offrit aux fugitifs l'asile le plus conforme aux instincts nomades de leur race. La tradition sacerdotale affirmait y savoir leurs destinées et le temps qu'ils y séjournèrent. Leur chef Moïse les aurait conduits au Sinaï, pour y recevoir de Dieu même les articles de leur loi fondamentale. Quarante années après le passage de la mer Bouge, il aurait arraché au Très-Haut la permission de ramener son peuple au pays de Canaan, d'où ses ancêtres étaient issus : il aurait envahi la contrée située à l'est du Jourdain, mais il serait mort avant de pénétrer dans la Terre Promise. La conquête en était réservée à Josué, fils de Noun, son successeur dans le commandement.

Il est probable que les Hébreux s'attardèrent assez long¬temps dans la péninsule du Sinaï : les victoires de Ramsès III ne devaient guère leur inspirer l'envie de s'attaquer aux régions où leurs anciens maîtres dominaient. La tradition postérieure assure qu'ils constituaient dès lors, comme la plupart des peuples de leur race[14] ; une association de douze tribus, rattachées par une parenté plus ou moins directe aux douze fils du patriarche Jacob : Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issakbar, Zabulon, descendaient de sa première femme Lia, Joseph et Benjamin de sa seconde femme Rachel, Dan, Naphtali, Gad et Ashsher, des servantes de son harem. A Lévi et à Joseph on substituait les deux fils que Joseph avait eus d'une Égyptienne, Ephraïm et Manashshé. Cette division répondit toujours à une idée mythique plus qu'à la réalité des faits ; mais elle entra à tel point dans les moeurs qu'elle subsista nominalement, même après que les tribus se furent fondues en un seul peuple ou qu'elles eurent disparu en partie. Au temps que les Hébreux vivaient dans le désert, le nombre et la nomenclature n'en étaient plus fixés d'une manière aussi précise. Les clans qui les formaient étaient réunis les uns aux autres par des liens fort lâches ils agissaient chacun à sa guise, sans unité d'action ou de commandement, sans direction religieuse commune. Après avoir erré quelque temps à la recherche d'un territoire, ils s'arrêtèrent au sud-ouest de la mer Morte, dans la région montueuse qui environne la ville de Kadesh[15]. Le pays est pauvre, aride ; à peine offre-t-il quelques sources soigneusement ménagées, quelques ouadis favorables à la culture et à l'élevage des bestiaux. Les nouveaux venus y rencontrèrent des peuplades de même origine, les Kénite, les enfants d'Édom, les Madianite, avec lesquelles ils s'allièrent et ils se querellèrent tour à tour, menant la vie qu'y mènent aujourd'hui les Bédouins, moitié bergers, moitié brigands. Le souvenir de cet âge pastoral leur demeura cher longtemps après qu'ils se furent installés en Canaan. Le Séir et le Sinaï furent pour eux les montagnes saintes par excellence, celles où Jahvé, leur dieu, siégeait dans sa gloire mystérieuse, et d'où il s'élançait au secours de ses fidèles, pendant les heures de danger[16].

Quelques familles, d'où procédèrent plus tard les tribus de Juda et de Siméon, poussèrent droit vers le nord et se cantonnèrent, en compagnie des Kénites, dans les vallées les plus voisines de Kadesh, non, loin d’Hébron[17]. Le gros de la nation ne s'engagea pas sur cette route, la plus tentante de toutes, probablement par crainte des Égyptiens et des peuples qui leur payaient tribut. Il contourna lentement le versant méridional de la mer Morte, il longea la frontière de Moab et d'Ammon, puis il déboucha dans le pays de Galaad. C'est, à huit cents mètres environ plus haut que le Jourdain, un plateau coupé de ravins profonds et de vastes pâturages vers le sud, les arbres y sont rares et clairsemés ; mais, à mesure que l'on monte vers le nord, ils se multiplient en véritables bois où le hêtre, le pin, le chêne-liège, le sycomore se mêlent aux térébinthes et à d'énormes figuiers. Trois vallées, taillées abruptes dans la masse, versent au Jourdain et à la mer Morte les eaux de l'Arnon, du Jabbok et de l'Yarmouk. On contait que les ancêtres de la race, Esaü, Laban, Jacob, avaient autrefois erré dans ces parages, et la chronique s'efforça d'y retrouver leurs traces ; à Makhanaîm, Jacob avait vu Dieu face à face[18] ; à Pnouel, il avait lutté contre lui une nuit entière[19]. La tradition parle de batailles livrées par Moïse en Galaad, de victoires remportées par les Israélites confédérés sur Sihon, roi des Amorrhéens, et sur Og, roi de Bashan. La prise de possession ne comporta pas d'actions décisives et rapides ; elle fut lente et graduelle. Les immigrants se glissèrent dans le pays par bandes de bergers et de brigands, et, gagnant de proche en proche, ils s'y trouvèrent à la longue en nombre suffisant pour chasser, asservir ou absorber les anciens habitants. Gad retint pour lui le meilleur du territoire. Ruben essaya de se tailler un domaine sur la côte orientale de la mer Morte, aux dépens d'Ammon et de Moab. Plus tard, les clans de Makhir et de Jaïr, associés on ne sait comment à Manashshé, disputèrent aux Araméens les plaines situées entre le lac de Génésareth et la rive septentrionale de l'Yarmouk. Un moment même, le clan de Nobakh lança ses avant-postes à Kénath, au pied des montagnes du Hauran[20]. Une fois en possession de leur patrimoine, ces tribus vécurent isolées du reste de la nation : lorsqu'une demande de secours leur parvenait, « Galaad restait au delà du Jourdain », et « près des ruisseaux de Ruben, grandes étaient les délibérations », mais sans effet[21]. Aussi bien avaient-elles assez à faire de se défendre contre les empiétements continuels des Syriens de Damas, des Bédouins du Désert, de Moab et d'Ammon[22]. Gad, toujours menacé, se défendit toujours victorieusement[23] ; Ruben s'usa entièrement à ces luttes, et bientôt il ne fut plus qu'un nom parmi les enfants d'Israël[24].

Au couchant du Jourdain, l'immigration se continua certainement dans des conditions analogues à celles qui avaient favorisé l'entrée en Galaad. La chronique sacerdotale n'en convenait pas volontiers : elle préférait y voir une conquête brusque, opérée d'un seul coup, par l'ordre et sous la protection visible de Dieu. Après la mort de Moïse, Josué, fils de Noun, aurait franchi le fleuve un peu au-dessus de son embouchure et enlevé Jéricho. La chute de cette place décida celle des villes voisines, Aï, Béthel, Sichem. Sichem, au coeur même de Canaan, devint aussitôt le point de ralliement du peuple : Josué y fixa sa résidence et il y érigea, sur le mont Ébal, un autel de pierre, où les titres principaux de la loi étaient gravés. Une première coalition, suscitée par les Cananéens du Sud aux ordres d'Adonisédek, roi de Jébus, se brisa sous les murs de Gibéon et ses chefs furent mutilés ou égorgés. Une seconde, organisée par Jabin, roi d'Hazor, ne réussit pas mieux ; Jabin fut défait près des eaux de Mérom et sa capitale, fut brûlée. Le terrain déblayé, le partage aurait eu lieu selon les règles, et chaque tribu aurait reçu des mains de Josué le lot que le sort lui avait assigné. Ce n'est pas là l'histoire, c'est la légende de l'invasion[25]. Les tribus n'agirent pas avec cet ensemble qu'on nous vante si fort : elles travaillèrent chacune pour leur compte, et les plus nombreuses profitèrent de leur force pour se tailler la part large. Elles s'infiltrèrent au delà du Jourdain, groupe à groupe, clan à clan. La tradition veut qu'elles se soient introduites par les gués de Jéricho, et il est probable, en effet, que plusieurs d'entre elles forcèrent par là. Cependant, si l'on réfléchit que la plus nombreuse de leurs colonies se groupa autour de Sichem, on ne peut s'empêcher de croire que le corps principal traversa le fleuve vers le milieu de son cours[26]. Arrivées sur la rive occidentale, elles se heurtèrent à des nations beaucoup plus civilisées qu'elles ne l’étaient elles-mêmes et pourvues de moyens de résistance efficaces ; les villes murées et les chars de fer, qui avaient bravé pendant des siècles les soldats exercés de Pharaon, n'avaient pas grand'chose à craindre des bandes d'Israélites mal équipés qui rôdaient autour d'elles. Il n'y eut pas de guerres à proprement parler, mais une série de razzias, d'escarmouches, de surprises, où mainte place fortifiée succomba. Plusieurs des peuplades cananéennes, harassées par des alertes continuelles, préférèrent composer avec les pillards et leur céder une partie de leurs champs ; d'autres leur ouvrirent leurs portes de bonne grâce et s'allièrent avec eux par des mariages. La plus puissante des tribus de Joseph, celle d'Ephraïm, s'implanta solidement au centre, dans les montagnes qui séparent la vallée du Jourdain de la côte syrienne, et elle engloba peu à peu les Amalécites qui l'y avaient précédée ; les autres se logèrent du mieux qu'elles purent, Benjamin au sud, sur les hauteurs qui dominent la plaine fertile de Jéricho, Manashshé au nord, dans les marais du Jourdain et dans les gorges du Thabor. Quatre tribus secondaires, Issakhar, Ashsher, Naphtali et Zabulon, gagnèrent les collines qui s'élèvent derrière Tyr et Sidon. Deux autres, Siméon et Lévi, échouèrent dans un coup de main qu'elles tentèrent contre la cité de Sichem : Lévi fut détruit en entier, Siméon réduit à quelques familles qui s'unirent ensuite à Juda[27]. Les Danites errèrent longtemps à la recherche d'un territoire. Six cents d'entre eux finirent par surprendre, en pleine paix, le poste sidonien de Laïs ; ils passèrent les habitants au fil de l'épée, puis ils donnèrent leur nom à la ville[28]. Presque partout la plaine et les citadelles cananéennes conservèrent leur autonomie, Beth-Anat, Beth-Shemesh, Mageddo, Taanak, Beth-Sheân, Sichem, au nord, Jébus, Gibéon, Guézer, Aialon et d'autres encore[29], vers le sud. Faute d'avoir su comment s'en emparer, les envahisseurs se trouvèrent coupés en trois tronçons d'inégale importance et que rien ne reliait entre eux : au centre, Éphraïm et la maison de Joseph ; au sud, Juda et Siméon ; au nord Issakhar, Ashsher, Naphtali, Zabulon et Dan.

Les années qui virent s'accomplir l'occupation et qui la suivirent sont l'âge héroïque du peuple hébreu. Les livres sacrés, qui nous en ont gardé la mémoire, supposaient qu’après la conquête, les noeuds qui rattachaient les tribus s'étaient relâchés, à mesure que le souvenir de Moïse et de Josué s'éloignait. Les vainqueurs « prirent pour femmes les filles des Hittites, des Amorrhéens, des Phérésiens, des Hivites et des Jébusites, et ils donnèrent leurs filles à leurs fils, et ils servirent leurs dieux. Les enfants d'Israël firent donc ce qui déplaît à Jahvé ; ils oublièrent Jahvé, leur Dieu, et ils servirent les Baalim et les Ashérahs[30] ». L'unité religieuse rompue, l'unité politique serait tombée d'elle-même. Les guerres éclatèrent de tribu à tribu, les plus fortes laissèrent les Cananéens opprimer les plus faibles, et toutes se révélèrent incapables de défendre leur indépendance. Israël, malgré ses quarante mille hommes en état de porter les armes, fut la proie facile des peuples voisins. Les Amorrhéens, les Ammonites, les Moabites, les Philistins, dominèrent tour à tour sur ses fractions diverses et ils lui rendirent avec usure les maux que Josué leur avait infligés. « Partout où les enfants d'Israël allaient, la main de Jahvé était contre eux en mal, comme Jahvé le leur avait dit et juré, et ils étaient dans de grandes angoisses. Alors Jahvé leur suscitait des Juges[31], qui les délivraient de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils ne voulaient pas même écouter leurs Juges ; ils paillardaient après d'autres dieux et ils se prosternaient ; ils se détournaient aussitôt du chemin par lequel leurs pères avaient marché, obéissant aux commandements de Jahvé ; mais eux ne faisaient pas ainsi. Or, quand Jahvé leur suscitait des Juges, Jahvé était aussi avec le Juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant tout le temps du Juge, car Jahvé se repentait pour les sanglots qu'ils jetaient à cause de ceux qui les opprimaient et les accablaient. Puis, il arrivait qu'avec la mort du Juge ils se corrompaient de nouveau plus que leurs pères, allant après d'autres dieux pour les servir et pour se prosterner devant eux : ils ne diminuaient en rien leur mauvaise conduite ni leur entêtement[32]. » Rien de plus factice que cette manière d'envisager les faits. Les Juges ne se sont pas succédé régulièrement les uns aux autres. Ils n'étaient pas des magistrats revêtus d'une autorité officielle et reconnue par toute la nation, les présidents d'une république bien organisée, élus directement par le dieu national[33]. Ils n'étaient que des héros locaux, illustres chacun dans sa tribu, mais le plus souvent sans influence sur les tribus voisines : Éhoud est Benjaminite ; Jephtéh sort de Galaad, Gédéon de Manashshé. Plusieurs d'entre eux ont existé réellement ; mais d'autres ne sont, comme Othniel, que la personnification mythique d'une race ou d'un clan. « Enfin, le Juge sur lequel nous avons les récits les plus étendus, le fort Samson, doit être considéré, il est vrai, comme un personnage historique, mais la description de ses exploits et de ses souffrances a un caractère tout légendaire et montre un tel mélange de raillerie amère et de profondeur tragique, qu'on ne rencontre rien de semblable dans l'Ancien Testament.[34] »

Il ne peut donc être question d'annales suivies pour cette époque. L'oubli le plus profond a enseveli les luttes d'Israël contre les cités de Canaan : le souvenir de quelques épisodes a surnagé çà et là. Joseph se posa comme le « champion de Dieu » et comme le protecteur de ses frères plus faibles. Quand les Cananéens demeurés dans la vallée du Kishon eurent réduit au désespoir les tribus du nord, ce fut lui qui souleva une véritable coalition contre leur chef Sisera, et qui assembla pour la première fois, en vue d'une entreprise commune, la moitié de la nation. A la voix des opprimés, « d'Ephraïm Amalek envoie ses rejetons ; - à eux tes bataillons, Benjamin, vont se joindre ; de Makîr accourent les capitaines, - et de Zabulon ceux qui tiennent le bâton de commandement. - Les chefs d'Issakhar avec Déborah - [et Naphtali] avec Barak, - à sa suite se précipitent dans la plaine ». Ruben et Gad, Ashsher et Dan refusèrent de répondre à l'appel qui leur avait été adressé. De son côté, Sisera rassembla les cheikhs des Cananéens et descendit en plaine. Le choc des deux troupes eut lieu « à Taanak, sur les eaux de Mageddo ». – « Du haut des cieux les astres combattirent, - de leurs orbites ils combattirent Sisera. - Le torrent du Kishon les entraîna, - l'antique torrent, le torrent de Qishon ! - Elance-toi, mon âme, hardiment ! Mors ils frappaient le sol les pieds des chevaux, - au galop, au galop de leurs braves ! - Maudissez Méroz, dit l'Éternel en personne, - maudissez, maudissez ses habitants, - de ce qu'ils ne sont pas venus au secours de l'Éternel, - au secours de l'Éternel contre les guerriers ». Dans sa fuite, Sisera s'arrêta auprès de la tente de Jaël, femme d'Héber le Kénite ; « il demanda de l'eau, elle lui donna du lait, - dans le gobelet d'honneur elle présente la crème. - Sa main, elle l'étend vers le pieu, - de sa droite elle saisit le maillet, - elle assomme Sisera, lui brise la tête, - elle lui perce le crâne d'outre en outre ; - sous ses pieds il se renverse, il tombe, il s'allonge, - à la place où il est tombé, il gît écrasé[35] ». Longtemps encore après la victoire on chanta dans Israël comment, « par sa fenêtre, à travers le treillis, - la mère de Sisera regarde et appelle : - “Pourquoi son char tarde-t-il à venir ? - Pourquoi ses coursiers ralentissent-ils le pas ?” - Les plus avisées de ses dames lui répliquent, - et elle-même se donne cette réponse : - “Ne trouvent-ils pas du butin à partager ? - Une fille ou deux pour chaque homme, - un butin d'étoffes teintes pour Sisera, - un tissu bigarré ou deux pour mes épaules !” - Ainsi périssent tous tes ennemis, Éternel ! - Et que tes fidèles soient comme le soleil - quand il se lêve dans son éclat.[36] »

L'effet d'une pareille victoire ne durait pas longtemps. Les clans, associés pour un effort commun, se disloquaient aussitôt après l'événement, et les Cananéens, comme jadis aux siècles de la sujétion égyptienne, se remettaient promptement de la défaite et devenaient plus pressants que jamais. Ils n'étaient pas d'ailleurs les seuls ennemis qu'Israël eût à redouter : les Bédouins du désert traitaient les Hébreux comme ceux-ci traitaient les Cananéens. Leurs bandes ne se contentaient pas de harceler sans cesse Ruben et Gad ; elles franchissaient le Jourdain et elles fondaient à l'improviste sur les tribus du centre. Déjà Éhoud le Benjaminite avait délivré ses compatriotes en allant tuer Églon, roi des Moabites, jusque dans son palais[37]. Mais, Moab repoussé, Madian était entré en lice, et ses incursions, répétées d'année en année, avaient ruiné Éphraïm. Le sentiment de leur faiblesse poussa les opprimés à se coaliser une fois de plus et même à se choisir un chef unique, un roi. Le premier qui paraît avoir porté ce titre en Israël fut un homme de Manashshé, Jéroubbaal, que d'autres nomment aussi Gédéon. D'après le récit le plus vraisemblable, deux cheiks madianites, Zébah et Salmounna, eurent le malheur de tuer ses deux frères auprès du Thabor. Il se lança à leur poursuite, les atteignit au delà du Jourdain et les égorgea de sa propre main en expiation de leur crime : son exploit en imposa aux nomades et assura la tranquillité, au moins pour quelques années[38]. Les gens de Manashshé offrirent la royauté à Jéroubbaal celui-ci eut sa résidence à Ophra[39], et il y fonda, selon l'usage des despotes orientaux, un sanctuaire où les prêtres étaient à sa dévotion. La tradition le représente comme un prince puissant et riche, dont l'autorité était reconnue jusque dans Sichem. A sa mort, l'héritage aurait dû revenir à l'un de ses nombreux enfants légitimes ; mais Abîmélek, le fils qu'il avait eu d'une femme cananéenne, se fit proclamer roi à Sichem, grâce à l'appui des frères de sa mère. Comme les chefs bédouins de nos jours, Abîmélek abusait de la position avantageuse qu'il tenait dans la montagne pour lever des droits de péage sur les caravanes qui défilaient à portée, et pour piller celles qui refusaient de se plier à ses exigences. La vieille aristocratie de Sichem, alliée aux Israélites depuis les débuts de la conquête, ne supporta pas longtemps cette domination d'un seul et se révolta, à l'instigation d'un chef d'aventuriers nommé Gaal. Elle paya cher cette velléité d'indépendance : Gaal fut vaincu, Sichem prise sans résistance, et un millier environ de fugitifs qui s'étaient réfugiés dans le temple de Baal Berîth[40] périt parmi les flammes. Sichem reconquise, Abîmélek vint mettre le siège devant Tebez ; la ville succomba, mais le vainqueur fut abattu d’un coup de pierre à l'attaque de la citadelle. Ainsi se termina ce premier essai de royauté éphraïmite[41]. Après la mort d'Abîmélek, les tribus, isolées l'une de l'autre, privées de leurs chefs, s'affaiblirent de plus en plus et offrirent une proie facile aux pillards. La tradition enregistre encore çà et là des succès : ainsi, elle attribue à un chef de brigands, à Jephté, l'honneur d'avoir affranchi des Ammonites le pays de Galaad. Mais ces victoires, si elles furent remportées réellement, n'avaient aucune conséquence durable ; quelques années après, l'ennemi reparaissait plus hardi et plus insolent que jamais.

La Palestine et la Phénicie au temps

des Juges.

Au midi, la situation était pire encore. Des trois tribus qui s'étaient glissées entre la mer Morte et la Méditerranée, Dan avait renoncé à se maintenir et il était allé chercher fortune vers les sources du Jourdain, Siméon avait été détruit presque entièrement, et quelques familles, qui avaient échappé, s'étaient fondues dans Juda ; Juda lui-même n'avait réussi que médiocrement dans ses tentatives d'expansion. Il avait colonisé de force une partie du Negeb et contracté avec les Chananéens des alliances qui le mirent en possession d'Hébron et d'Arad, mais il n'avait point dépassé cette limite[42]. Jébus, Guézer, Gibéon le repoussèrent et se dressèrent comme une barrière entre lui et la maison de Joseph; les Philistins l'empêchèrent de se répandre dans la plaine et le bloquèrent au milieu des montagnes.

Les Philistins étaient, comme leurs rivaux les Hébreux, un peuple nouveau en Canaan. « Une hypothèse très vraisemblable, adoptée par les meilleurs exégètes et ethnographes, les fait venir de Crète[43]. Le nom seul de Plishti indique une origine étrangère ou de longues migrations, et rappelle celui des Pélasges. Plusieurs fois ils sont appelés dans les écrivains hébreux Crethi, mot où l'on ne peut se refuser à reconnaître le nom de Crétois. Ailleurs[44], ce mot paraît s'échanger contre celui de Cari (Cariens?) pour désigner la garde du corps des rois de Juda on sait que les Cariens étaient alliés aux Crétois, et jouaient[45] comme eux dans l'antiquité le rôle de mercenaires. Les traditions hébraïques sont du moins unanimes pour faire venir les Philistins de l'île de Caphtor[46], mot vague qui, comme les noms de Kittim, de Tharsis et d'Ophir, n'offrait aux Hébreux d'autre idée que celle d'un pays maritime et lointain. Le mot Caphtor, il est vrai, correspond assez bien à celui de Koupros. Mais quand on voit les Hébreux désigner en général toutes les îles et les côtes de la Méditerranée par Kittim (nom propre de la ville de Kitium, dans l'île de Chypre) et Tharsis (la colonie phénicienne de Tartesse en Espagne), on admet facilement qu'ils aient pu appliquer le nom de l'île de Chypre à bien d'autres îles, et en particulier à la Crête. Etienne de Byzance[47] nous présente la ville de Gaza comme une colonie crétoise[48]. « Les monuments égyptiens confirment cette hypothèse et ils nous enseignent la date de la migration. Les Philistins faisaient partie des tribus qui assaillirent l'Égypte sous Ramsès III. Battus par lui, ils s'enrôlèrent à son service, et il leur accorda la permission de s'établir sur la côte méridionale de la Syrie[49].

Le territoire qui leur fut concédé, entre la montagne, la mer et le désert, s'étendait du torrent d'Égypte aux environs de Joppé. On y signale cinq villes considérables, Gaza, Ascalon, Ashdod, Ékron et Gath, qui toutes commandaient les débouchés de l'Afrique et les abords de l'isthme ; aussi les Pharaons les avaient-ils occupées solidement dès leurs premières campagnes. Thoutmosis III, Sétoui 1er, Ramsès II avaient une garnison à Gaza[50] : Ramsès III y introduisit les Philistins, sur la fidélité desquels il pensait pouvoir compter. La banlieue et les bourgs ouverts dont elle était semée étaient peuplés par des Avvim, qui n'offrirent point de résistance. Les Philistins se rendirent maîtres des cinq villes et se mêlèrent par des alliances répétées aux maîtres primitifs du sol, dont ils adoptèrent la langue et la religion : Marna de Gaza et les dieux-poissons d'Ascalon, Dagon et Derkéto, devinrent leurs dieux. La race qui résulta de ce croisement se divisa naturellement en deux sections : une classe populaire, composée surtout des familles autochtones, et une aristocratie militaire, issue des vaincus de Ramsès III. Les cinq « villes sœurs » restèrent les capitales de cinq principautés associées en fédération. Gaza exerçait d'ordinaire une sorte d'hégémonie, justifiée par l'importance militaire et commerciale de sa position : venaient ensuite par rang d'influence Ashdod, Ascalon, Gath et Ékron. Chacune d'elles était gouvernée par un chef militaire ou Seren ; à Gath, où la population renfermait une proportion d'éléments cananéens, le Seren était héréditaire et il jouissait du titre de roi (melek). Les cinq Sarnim s'assemblaient en conseil pour délibérer, des affaires communes et pour célébrer des sacrifices au nom de la confédération : ils faisaient la guerre ensemble, chacun à la tête du contingent de sa cité. Leur armée valait surtout par ses chars que la noblesse montait, et par ses archers dont l'adresse était proverbiale en Israël[51].

Quand les Ramessides cessèrent de se montrer en Syrie, les Philistins, livrés à leurs propres forces, en firent l'essai sur leurs voisins. Les Sidoniens avaient subi des pertes considérables : les Grecs, non contents de leur enlever les îles de la mer Égée, à l'exception de Rhodes, les pourchassaient dans les mers de l'Orient. La Carie, la Cilicie, la Pamphylie, Chypre elle-même furent entamées par les Achéens, vers le même temps que ceux-ci tâtaient l'Égypte. Ils débarquèrent en nombre dans l'île, ils y fondèrent Salamine et ils obligèrent les Phéniciens à la leur abandonner entière, moins Kition, Lapéthos, et deux ou trois villes secondaires. En avant-garde aux frontières du monde oriental, les Grecs de Chypre lui empruntèrent en partie sa civilisation. Leurs artistes, soumis à l'influence égyptienne et assyrienne, penchèrent tantôt vers l'imitation de l'Égypte, tantôt vers celle de l'Assyrie. Ils dérivèrent des Hittites, avec lesquels ils étaient en contact permanent, une partie au moins de leur système d'écriture, et ils s'obstinèrent à l'employer malgré ses défauts, longtemps après que les autres peuples de leur race eurent adopté et perfectionné l'alphabet cadméen[52].

La perte était sérieuse pour les Phéniciens : ils la compensèrent par la découverte de contrées lointaines, où ils dominèrent sans rivaux. Attirés vers l'ouest, comme probablement les Tyrséniens et les autres peuples de l'Asie Mineure, par la renommée d'un continent productif en métaux précieux, riche de toutes les choses nécessaires â la vie, ils passèrent de Grèce en Italie et en Sicile, à Malte et en Afrique[53]. Là, deux voies leur étaient accessibles. Partant de la Sicile et cinglant droit vers le nord, ensuite vers l'Occident, ils apercevaient la Sardaigne, puis les îles Baléares ; longeant la côte d'Afrique, ils atteignaient le débouché de la Méditerranée dans l'Océan, le détroit de Gibraltar. Il est assez probable qu'ils fréquentèrent les deux routes et qu'ils colonisèrent les Baléares en chemin la possession de ces îles leur était d'autant plus utile que la côte orientale d'Espagne est assez inhospitalière et que Minorque a l'un des meilleurs ports de la Méditerranée[54]. Gibraltar marquait pour eux la limite extrême des conquêtes de Melkarth ; sur deux îlots qui se faisaient face, l'un en Europe, l'autre en Afrique, le dieu avait consacré deux stèles en commémoration de ses victoires, les Colonnes d'Hercule, qui valurent leur nom au détroit. Au delà des Colonnes commençait le pays de Tarshish, le Tartessos des Grecs, une des régions les plus fécondes de l'Ancien Monde. Les plaines que le Bétis (Guadalquivir) et l'Anas (Guadiana) arrosent, produisent l'huile et le vin, le froment au centuple : la laine de leurs moutons, fine et souple, se prêtait mieux que toute autre aux travaux de tapisserie et d'aiguille pour lesquels les Phéniciens étaient réputés. Les fleuves roulaient des paillettes d'or : ils étaient larges, profonds et navigables fort avant dans l'intérieur. Les montagnes, alors revêtues de forêts, recélaient dans leurs flancs les métaux les plus variés, l'or, l'argent, l'étain, le cuivre, le fer. La mer était poissonneuse et nourrissait le thon en abondance[55]. Les Phéniciens s'y reprirent à plusieurs fois avant de s'emparer des côtes. Leurs stations les plus anciennes paraissent avoir été Six, en deçà des Colonnes d'Hercule, et Onoba au delà. Enfin, une escadre tyrienne arriva dans ces parages vers l'an 1100 avant notre ère ; elle débarqua des colons sur une petite île longue, étroite, à peine séparée de la côte par un filet d'eau, et elle y construisit Gadir[56]. Gadir devint bientôt, grâce à son admirable situation, le centre des possessions phéniciennes en Espagne, Carteia, Malaca, Abdera. De Tyr à Gadir et de Gadir à Tyr, les communications se nouèrent aussi régulières et aussi complètes qu'entre Chypre et la Phénicie.

Les navires faibles des anciens ne pouvaient fournir une croisière aussi longue sans relâcher souvent, soit pour se garer du mauvais temps, soit pour renouveler leurs provisions. Les Phéniciens jalonnèrent leur route de comptoirs, qui servirent de relâches à leurs flottes et qui ouvrirent des débouchés nouveaux à leurs marchés[57]. S'ils observaient un havre bien abrité derrière un cap, une petite île placée à proximité de la terre, une plage où tirer les bateaux, ils débarquaient et ils fondaient, selon les circonstances, un dépôt, un fort, une ville. Ils entourèrent ainsi la Sicile d'une ceinture d'établissements[58], Rosh Melkarth[59] au sud, Motya à l'est[60], Soloeis[61] et Ziz[62] au nord. Le sanctuaire d'Astarté, qui couronnait le mont Éryx, conserva sa réputation de sainteté jusqu'aux derniers jours du paganisme, et leur garantit, pendant de longs siècles, la domination sur le canton environnant[63]. Les mines de Sardaigne les attirèrent ; ils y bâtirent Caralis, Tharros, Sulci aux endroits les plus favorables. Le triangle d'Afrique, qui s'avance à l'encontre de la Sicile, offrait d'amples débouchés à leur commerce, et leur prodiguait les matières premières, ivoire, bois rares, épices, métaux précieux, dont leurs manufactures avaient besoin : ils s'emparèrent de lui. Une tradition, malheureusement peu précise, faisait remonter au douzième siècle avant notre ère la fondation d'Utique, le plus ancien de leurs boulevards sur cette côte. D'autres villes, les deux Hippo, Hadrumète, Leptis, peut-être Carthage[64], surgirent bientôt à côté d'Utique. S'il faut en croire ce qu'on racontait au temps de Salluste[65], leurs progrès auraient été dus à la présence de races apparentées à la leur. Soit au moment de l'invasion des Pasteurs, soit au moment de l'arrivée des nations de la mer, des bandes d'origine asiatique auraient cheminé en Libye jusqu'au delà des Syrtes, et peuplé la Byzacène. Une tradition judéo-chrétienne vint plus tard se greffer sur la punique. On prétendit que les Cananéens, chassés de la Terre Promise par les Hébreux, s'étaient retirés en Phénicie d'abord, puis en Afrique : parmi ces fugitifs, on citait, au sixième siècle, les Girgaséens. « Ils habitent encore le pays, dit l'historien Procope, et ils se servent de la langue phénicienne. Ils construisirent un fort dans une ville de la Numidie, où est maintenant Tigisis. Il y a là, prés de la grande fontaine, deux stèles de pierre blanche, chargées de caractères phéniciens, qui, en langue phénicienne, expriment ce qùi suit : Nous sommes ceux qui ont pris la fuite devant Josué, fils de Nauê.[66] » Quoi qu'il en soit de ces légendes, les colons disséminés sur la côte exploitèrent régulièrement l'intérieur dans l'intérêt de la mère patrie. Blé, laine, plumes d'autruche, dents d'éléphant, poudre d'or, gomme, tout ce que l'Afrique occidentale produit, tout ce que les caravanes y apportent du Soudan, afflua dans les bazars de Sidon et de Tyr.

Les Philistins ne pouvaient donc que gagner à courir sus aux Phéniciens. Une de leurs flottes, partie d'Ascalon, détruisit l'escadre sidonienne et prit Sidon elle-même vers la fin du douzième siècle avant notre ère : ceux des habitants qui échappèrent au désastre se réfugièrent à Tyr, et Tyr devint dès lors et pour longtemps l'État le plus prospère de la Phénicie[67]. Sur terre, les Philistins ne fuient pas moins heureux. Au début, ils paraissent s'être contentés de repousser les Hébreux : Dan, accueilli chaudement par eux lorsqu'il voulut empiéter sur leur plaine, émigra en partie vers le nord, et Juda ne se hasarda guère à dépasser la lisière de ses montagnes. On ne sait à quelle occasion ils entrèrent en lutte pour la première fois avec les Enfants de Joseph : sans doute le désir de posséder les étapes principales de la voie commerciale, qui conduisait d'Égypte à Damas et dans la Syrie du nord, les entraîna à diriger leurs incursions contre la montagne d'Éphraïm et contre la vallée du Kishon. Des clans danites, campés aux avant-postes d'Israël, leur tinrent tête avec vaillance, parfois même avec succès[68], et leurs prouesses renouvelées donnèrent naissance, deux ou trois siècles plus tard, à la légende de Samson[69]. Elles se terminèrent pourtant par un désastre. Il y avait à Shiloh, en Éphraïm, une famille sacerdotale, vouée au soin d'un tabernacle mystérieux qu'on appelait l'arche de Jahvé, le dieu des armées. C'était un coffre ou une sorte de barque sacrée, analogue à celle dont les prêtres égyptiens se servaient pour transporter Amon : elle renfermait deux pierres, images de Jahvé, sur lesquelles on supposa plus tard que la loi avait été écrite. Le prêtre de l'arche, Éli, sans être Juge au même titre que les autres héros, exerçait une grande influence sur Israël et il était consulté dans les affaires publiques. Les Hébreux, serrés de près par les Philistins, s'adressèrent à lui, et il leur confia l'arche pour la mener à la bataille, en gage de la protection divine. Leur espoir fut déçu dés la première rencontre : ils furent vaincus, malgré l'arche, et les deux fils d'Éli, Khofni et Pinehas, périrent dans la déroute. « Cependant un Benjaminite se sauva et vint ce jour-là même à Shiloh, les habits déchirés et de la poussière sur la tête. Et quand il arriva, voici, Éli était assis sur son siège, à côté du chemin, plein d'attente, car son coeur tremblait au sujet de l'arche de Jahvé. Et quand cet homme vint publier sa nouvelle par la ville, toute la ville se mit à crier. Et Éli, ayant entendu ces clameurs, dit : “Qu'est-ce que ce tumulte ?” Et aussitôt cet homme vint apporter la nouvelle à Éli. Or Éli était âgé de quatre-vingt-dix-huit ans ; et ses yeux étaient fixes, de sorte qu'il ne pouvait voir. Et cet homme dit à Éli : “Je suis celui qui est venu du champ de bataille, et je me suis sauvé du champ de bataille aujourd'hui même”. Éli lui dit : “Comment l'affaire s'est-elle passée, mon fils ?” Et le messager reprit et dit : “Israël a fui devant les Philistins, et il y a eu grande déroute parmi la troupe, et tes deux fils, Khofni et Pinehas, ont péri aussi, et l'arche de Jahvé a été prise”. Et quand il fit mention de l'arche de Jahvé, Éli tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte, et se rompit la nuque et mourut : car c'était un homme vieux et pesant.[70] » Ephraïm se courba sous le joug comme avait fait Juda ; les Philistins mirent garnison dans plusieurs villes, à Gibéa de Benjamin, par exemple, et ils régnèrent en maîtres sur la moitié au moins du peuple d'Israël.

[1] Aux temps classiques, le nom d'Assyrie servit à désigner des régions d'étendue fort diverse. Hérodote l'applique à la Chaldée, I, cvi, cxciii, III, xciii ; Pline, à toute la Mésopotamie, H. N., 26 ; cf. Strabon L. XVI. le district de Ninive s'appelait plus spécialement ƒAturÛa.

[2] Maspero, la Mêlée des peuples, p. 570 et suiv. et King, Records of the reign of tukultininib I, dans les Studies in Eastern History, t. I.

[3] Fr. Lenormant, la Légende de Sémiramis, 1872. Un savant anglais, M. Daniel Haigh, a prétendu identifier la Sémiramis de Babylone avec la reine Ahma-i Nofritari d'Égypte (Zeitschrift, 1874, p. 18-23).

[4] Maspero, la Mêlée des peuples, p 607-642.

[5] Ce n'est pas la Commagène des historiens classiques, mais une Commagène plus étendue, qui occupait les versants du Taurus, près de Samosate, et tout le haut bassin du Tigre, jusque vers Djarbékir (Schrader, Keilinschriften und Geschichtsforschung, p. 181-213)

[6] Le pays situé sur les deux versants du mont Masios, entre le haut Tigre et le moyen Euphrate.

[7] Le pays de Karti, Khourti, était situé à l’est du pays des Khâti à l'ouest du lac d’Ourmiah, dans la région montagneuse où le Tigre prend sa source. Il couvrait en partie l’Arzanène, la Sophéne et la Gordyène des géographes gréco-romains (Schrader, Keilinschriften und Geschichtsforschung, p. 145-147, note.

[8]

Sur le pays

de Patin, cf.

Schrader, Keilinschriften und

Geschichtsforschung, p. 214-221 ; Delitzsch, Wo

lag das Paradies ? p. 269 sqq.

[9] La dernière mention qu'on en trouve avant Hérodote est dans la Bible (II Samuel, XXVIV, 6; cf. Halévy, Mélanges de critique et d'histoire, p. 31-32).

[10] Ces faits sont empruntés à un monument brisé qui n'est peut-être pas de Tiglatphalasar.

[11]

G. Rawlinson, The five great

Monarchies, t. II, p. 72-73.

[12] Les inscriptions de Tiglatphalasar ont été traduites par M. Lotz, Die lnschriften Tiglalhpilezer's I, Leipzig, 1880, in-8° ; aucune explication historique ou géographique n'est jointe à cet ouvrage.

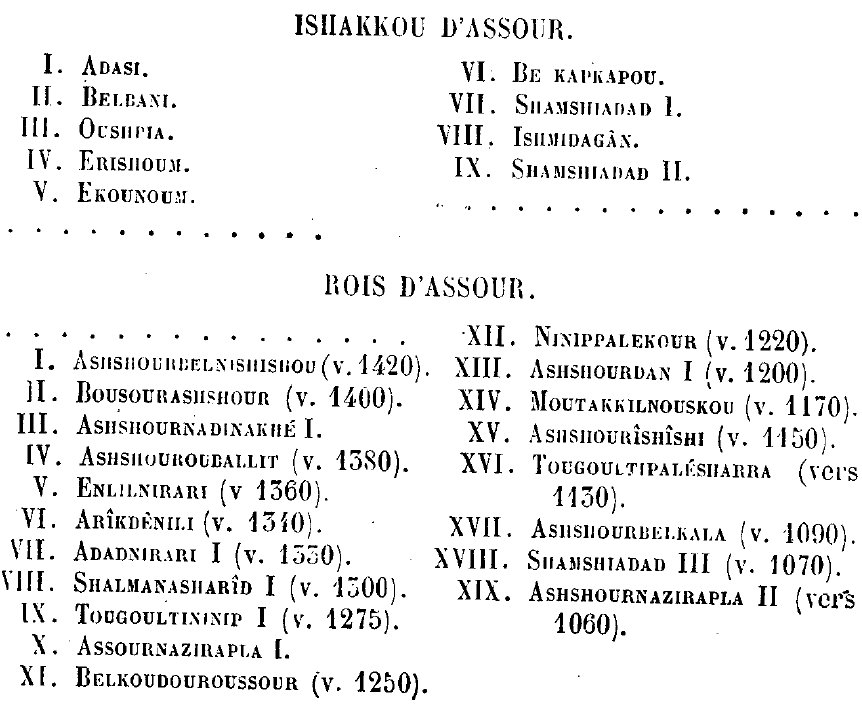

[13] Maspero, la Mêlée des peuples, p. 642-665. Voici le tableau des premières dynasties assyriennes, autant qu'il m'a été possible de le reconstruire :

[14] Les Édomites avaient douze tribus, auxquelles était adjointe une tribu illégitime, celle d'Amalek (Genèse, xxxvi, 4-14, 16-22); les Nakhorides (Genèse, xxii, 26-24), les Ismaélites (Genèse, xxv, 12-16) et les Qétouréens (Genèse, xxx, 1-6) ont le même nombre.

[15] Aujourd’hui Aïn Qadis ; cf. C. Trumbull, A visit to Aïn Qadis, the supposed site of Kadesh Barnea, dans le Pal. Expl. Fund, Quart. St., July 1881, p. 208 sqq.

[16] Cantique de Déborah (Juges, ch. v, 4-6), d'où découlent les passages : Deutéronome, xxxiii, 2 ; Habbakuk, iii, 2 ; Psaumes, lxviii, 8.

[17]

B. Stade, Geschichte des Volkes

Israël, p. 131-132.

[18] Genèse, xxxi, 2-3.

[19] Genèse, xxxii, 23-33.

[20]

Stade, Geschichte des Volkes Israël,

p. 148-152.

[21] Cantique de Déborah (Juges, V, 15 sqq.).

[22] Cf. les expressions employées dans la Bénédiction de Jacob (Genèse, xlix, 5) et dans celle de Moïse (Deutéronome, xxxiii, 6).

[23] Genèse, xlix, 19.

[24] Cf. I Chroniques, v, 18-19, la mention, probablement historique, d'une des guerres de Ruben.

[25] Reuss, la Bible, l’Histoire sainte et la Loi, t. I, p. 79.

[26]

Stade, Geschichte des Volkes Israël,

p. 137-138.

[27] Il est dit déjà dans la Bénédiction de Jacob (Genèse, xlix, 7) : « Je disperserai Lévi et Siméon en Jacob, je les disséminerai en Israël ». Siméon n'est plus nommé dans la Bénédiction de Moïse (Deutéronome, xxxiii), et les textes disent qu'il n'a jamais possédé qu'une petite enclave dans Juda (Josué, xix, 1-9), qu'il diminua insensiblement et qu'il se fondit avec ses voisins, ou même qu'il émigra on ne sait où (I Chroniques, iv, 24-43).

[28] Juges, xviii, 1, 27-31.

[29] Juges, i, 21 sqq., où est l'énumération des villes cananéennes non soumises.

[30] Juges, iii, 5-7.

[31] Le nom de Juge est assez mal choisi ; il suggère l'idée d'une magistrature civile régulièrement organisée. Le mot hébreu Shophet, le même que nous trouvons aux époques classiques sous la forme de suffète, a bien ce sens, mais il exprime plutôt l'idée d'un commandement absolu, régulier ou non ; il serait mieux traduit par chef, prince, capitaine.

[32] Juges, ii, 15.

[33] Ed. Reuss, la Bible, Histoire des Israélites, t. I. p. 99-100.

[34] Th. Nöldeke, Histoire littéraire de l'Ancien Testament, trad. Derenbourg et Soury, p. 62. Cf. Wellhausen, Prolegomena, p. 245.

[35] Juges, iv-v. Le Chant de Déborah est seul authentique (voir cependant M. Vernes, les Débuts de la nation juive, dans la Revue de l'Histoire des Religions, 1885, p. 331-338) : la narration en prose qui le précède est remplie d'erreurs et n'a aucune valeur historique (Wellhausen, Prolegomena, p. 251).

[36] Juges, v, 2-30, trad. Ed. Reuss.

[37] Juges, iii, 12-30.

[38] L'histoire de Gédéon se compose de deux parties mal soudées et parfois contradictoires. Le seul récit qui mérite quelque créance est malheureusement incomplet (Juges, viii, 4 sqq). Cf. Wellhausen, Prolegomena, p. 252-255.

[39] Il y avait plusieurs Ophra : celle-ci était distinguée des autres par l'indication du clan auquel elle appartenait, Ophra d'Abiézer. L'emplacement n'en est pas connu avec certitude : elle devait être située à peu de distance de Sichem.

[40] Baal du Pacte.

[41] Selon le rédacteur du Livre des Juges (viii, 22 sqq.), Gédéon aurait refusé la royauté ; sur l'invraisemblance de cette tradition, cf. outre Wellhausen (Prolegomena, p. 252-255), Stade, Geschichte des Volkes Israël, p. 190-191.

[42] Juges, i, 9-16.

[43] Juges, ii-ix ; Hitzig, Urgeschichte und Mythologie der Philistœer, p. 14 sqq. ; Gesenius, Thesaurus, aux mots Caphtor, Crethi, etc. ; Ewald, Geschichte des Volkes Israël, I, p. 325 sqq., 2 édit. ; Bertheau, Zur Geschichte der Israeliten, p. 188 sqq. ; Movers, Die Phœnizier, I, p. 3-4, 10, 27-29, 33 sqq., 663 ; Tuch, Commentar über die Genesis, p. 243 ; Lengerke, Kenaan, I, p. 193 sqq. ; Knöbel, Die Vœlkertafel der Genesis, p. 245 sqq. ; Munk, Palestine, p. 82 sqq.

[44] I Samuel, xxx, 44; Sophon., ii, 5 ; Ezéch., xxv, 16.

[45] II Samuel, xx, 23 ; II Rois, xi, 4, 19.

[46]

Ewald, Geschichte, I, 285 ;

Winer, Bibl. Realw., art. Krethi

und Plethi ; Bertheau, Zur

Geschichte, pp. 307, 312 sqq.

[47] Le chapitre x, 44, de la Genèse semble les faire venir d'Égypte ou du pays des Casloukhim, mais il est probable qu’il y a en cet endroit une transposition et qu'il faut placer les mots… et les Caphtorim après Casloukhim.

[48] Aux mots G‹za et MinÅa. E. Renan, Histoire générale des langues sémitiques, 4e édit., t. I, p. 53-55.

[49] Chabas conteste cette opinion, Etudes sur l'antiquité historique, 4e édition, p. 292-296 ; Recherches sur l'histoire de la dix-neuvième dynastie, p. 99-101 ; cf. à ce sujet, Maspero dans la Revue critique, 1873, t. II, p. 84-85, et Fr. Lenormant, Histoire ancienne, t. I, p. 207-208.

[50] Voir, au Papyrus Anastasi III, verso, pl. v-vi, la liste des chefs sémites en garnison à Gaza, sous Mineptah 1er, un demi-siècle à peu prés avant l'arrivée des Philistins. Cf. Chabas, Recherches sur l'histoire de la XIXe dynastie, p. 95-99 ; A. Erman, Tagebuch eines Grenzbeamten, dans la Zeitschrift, 1879, p. 29 sqq.

[51] Sur les Philistins, on peut consulter encore, avec quelques réserves, la monographie de Starke, Gaza und di Philistinische Küste, Iéna, 1852.

[52] C'est du moins l'hypothèse émise pour la première fois par Sayce, The Hamathite Inscriptions, dans les Transactions of the Society of Biblical Archœology, 1876. t. V, p. 31-32.

[53]

O. Meltzer, Geschichte der

Karthager, t. I, p. 28.

[54] On connaît la réponse d'André Doria à Charles-Quint : « Juin, Juillet, Août et Port-Mahon sont les meilleurs ports de la Méditerranée. »

[55] Polybe, dans Athénée, VII, p 302 ; Aristote, Hist. An., VIII, 19.

[56] Strabon, L. III, 5. Le nom de Gadir signifiait clos, enceinte, en phénicien : « Pœni Gadir, ita Punica lingua septum significante » (Pline, H. N., IV, 22.)

[57] Sur la marche suivie dans ces régions par la colonisation phénicienne, cf. en dernier lieu, Otto Meltzer, Geschichte der Karthager, t. I, p. 28-38.

[58] Thucydide, VI, 2.

[59] L'Héracle Minoa des Grecs. Héraclide de Pont (xxix, édit. Didot, Fragm. H. Gr., t. II, p. 220-221) nous donne la forme grécisée du vieux nom Makara ou Makaria.

[60] Située sur une île, à environ un kilomètre de la côte, non loin de Lilybée.

[61] Le nom grec est dérivé de Sela, le roc, qui revient plusieurs fois dans la nomenclature phénicienne.

[62] Le nom de Makhanath, qu'on voit sur les médailles et qu'on applique d'ordinaire à Panorme, ne désigne qu'une monnaie frappée dans les camps pour la paye des mercenaires carthaginois. Le vrai nom phénicien de la ville paraît être Ziz (cf. Schröder, Die Phönizische Sprache, p. 278-279).

[63] Il n'est pas dit expressément que le sanctuaire d'Éryx remonte aussi haut dans le passé : cependant la vénération dont il était l'objet chez les Carthaginois semble montrer qu'il avait été fondé par les Phéniciens longtemps avant que Carthage elle-même eût pris de l'importance.

[64] Suivant l'historien Philiste, bien placé pour connaître l'histoire de Carthage, cette ville aurait été fondée vingt et un ans avant la prise de Troie, par Ézoros (Zoros ? Tyr) et Carchédon, Tyriens (Fragm. H. Gr., édit. Didot, t. I, p. 190, fragm. 50). Pour tout ce qui regarde la fondation de Carthage, cf. O. Meltzer, Geschichte der Karthager, t. I, p. 90-141.

[65] Salluste, Bellum Jugurtha, 18. Sur l'invraisemblance de cette tradition, trop bien accueillie par Movers, voir O. Meltzer, Geschichte der Karthager, t. I, p. 54 sqq. Vivien Saint-Martin (le Nord de l'Afrique, p. 113 sqq.) a bien vu que l'erreur de Salluste venait d'une ressemblance fortuite des noms classiques Perses, Mèdes, etc., avec les noms de certaines tribus libyennes.

[66]

Procope, De Bello Vandalico,

II, c. xx. Cf. Movers, Die

Phönizier, t.

II, 2ter Theil, p. 427-435.

[67] Justin, XVIII, 3.

[68]

Sur Dan, cf.

Stade, Geschichte

der Volkes Israel, t. I, p. 165-168.

[69] Juges, xiii-xvi.

[70]

I Samuel,

iv, 1-18. Cf. Wellhausser,

Prolegomena, p. 147 sqq.