| RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE | ALLER A LA TABLE DES MATIERES DE DEZOBRY |

Dezobry, Charles (1798-1871)

Rome au siècle

d'Auguste,

ou Voyage d'un Gaulois à Rome à l'époque du règne d'Auguste et pendant une

partie du règne de Tibère

LETTRE XII.

LES BAINS PRIVÉS ET LES BAINS PUBLICS.

Il est un genre

de luxe que je vois croître et se développer tous les jours, c'est celui des

Bains. Le bain est non seulement une jouissance, mais un besoin dans ce pays où

il fait si chaud que le corps se trouve dans une transpiration pour ainsi dire

continuelle. Aussi, riches et pauvres, grands et petits, tous se baignent, et se

baignent chaque jour. Il y a environ dix ans, Agrippa, gendre et ministre de

l'Empereur, faisant exécuter une foule de travaux et de monuments pour

l'agrément et l'utilité du peuple, établit entre autres cent soixante-dix

Bains publics, où pendant une année le peuple fut admis gratuitement.

Maintenant, excepté les enfants, qui jouissent encore de leurs entrées

franches, tout le monde paye à la porte la rétribution d'un quadrans, petite

monnaie d'airain. Pour cette minime somme, on peut prendre bain froid, bain

tiède, bain chaud, et bain de vapeur. C'est ce que font la plupart des

baigneurs, car, d'après les habitudes générales, se plonger dans l'eau froide

ou dans l'eau chaude, ce n'est pas se baigner.

Autrefois les bains n'étaient que de simples piscines où l'on venait nager, s’exercer,

se laver surtout, comme le prouve leur ancien nom de lavatrina. Vers la

fin du dernier siècle, du temps de Pompée, il y avait fort peu

d'établissements de ce genre, particuliers ou publics, bâtis avec soin et

pourvus des recherches qu'on y trouve communément aujourd'hui. La description

suivante te donnera une idée des Bains actuels ; bien que ce soit celle des

Bains de Mamurra ; auxquels je voulais consacrer une lettre spéciale, cependant

elle convient, sauf quelques détails d'ornementation, à tous les Bains en

général : les mêmes besoins ont commandé partout les mêmes dispositions.

Les Bains de mon hôte sont auprès de la Basilique, de l'Exèdre, et du

Sphaeristère ; ils ne s'en trouvent séparés que par une petite cour pavée en

mosaïque, entourée d'un péristyle en colonnes octogones, et à l'entrée de

laquelle est un Baptistère, grand bassin où l'on prend quelquefois le bain

froid en commun. Un toit léger, supporté par deux colonnes en avant-corps,

couvre le Baptistère. Des peintures représentant des arbres chargés de

fruits, des rivières où toutes sortes de poissons semblent nager dans la

profondeur des eaux, ornent les parois des portiques.

La première pièce où l'on entre en quittant la cour est une salle nommée

Apodytère, nom formé d'un mot grec qui signifie dépouiller, parce que c'est

là que l'on dépouille ses vêtements, et que l'on chausse des mules légères,

composées d'une semelle plate couverte seulement sur l'avant-pied.

De l'Apodytère on passe dans le Frigidaire, autre salle où l'on trouve encore

un Baptistère pour le bain froid, quand on ne veut point le prendre en plein

air. L'une des extrémités du Frigidaire se termine par un hémicycle au centre

duquel gît la cuve du bain, Labrum ou Solium,, entourée d'un

petit espace clos par un Pluteus ou mur d'appui. Des pilastres, des niches, des

statues décorent le pourtour de l'hémicycle, dont le soubassement, formé par

un double rang de gradins, s'appelle Schola, l'école, parce que c'est

là que ceux qui assistent aux Bains sans y prendre part, ou qui attendent qu'il

y ait place dans la cuve, viennent s'asseoir pour converser. Entre l'École et

la cuve, il reste un chemin, Alveus, pour circuler autour des baigneurs.

Le Frigidaire reçoit son jour par en haut, de sorte que les corps n'y

projettent point d'ombre.

Le bain tiède, Tepidaire, suit immédiatement le Frigidaire. A peu près

carré, et terminé aussi par une École, il est muni de deux grands bassins si

larges, que l'on pourrait presque y nager. Comme on n'entre guère dans le

Tepidaire que pour s'y baigner, son École sert essentiellement aux baigneurs,

soit pour s'essuyer lorsqu'ils se contentent du bain tiède, soit pour se

reposer en sortant de la pièce suivante où l'on prend le bain de vapeur, et

que pour cette raison l'on nomme Sudatoire, ou Caldaire.

Le Sudatoire est circulaire, entouré de trois gradins, et garni tout à

l'entour de niches étroites, contenant chacune un siège.

Un réservoir d'eau bouillante occupe le milieu de la salle. Il fournit des

tourbillons d'une vapeur qui se répand partout, monte en nuages épais vers la

voûte, de forme hémisphérique, recouverte d'un enduit épais de stuc fin et

s'y engouffre avec violence. Elle s'échappe au sommet par une ouverture

étroite, fermée avec un bouclier rond, en airain, qui se manoeuvre d'en bas,

à l'aide d'une chaîne ; on l'ouvre comme une soupape quand la chaleur devient

trop suffocante.

Je n'oublierai de ma vie la première fois que je suis entré dans un Sudatoire

: saisi par les flots de la vapeur, haletant, palpitant, poussant de gros

sanglots, je crus que j'allais étouffer. L'air mêlé de feu et d'humidité que

l'on respire en ce lieu ne laisse pas un seul endroit du corps en repos ; il le

secoue, il le remue jusque dans ses moindres parties ; on se croirait presque

dans le foyer d'un incendie ; la température de ce bain est si brûlante, que

l'on pourrait condamner à être baigné vif un misérable convaincu de quelque

crime.

Le Sudatoire et sa cuve sont chauffés par un fourneau extérieur nommé

Laconinum, ou Hypocaustum. Ses flammes circulent sous le pavé, qui est porté

sur une multitude de petits piliers, et, au moyen de canaux conducteurs, jusque

dans l'épaisseur des murs.

Un Eleothése ou Unctoire, lieu dans lequel se déposent les parfums, complète,

avec quelques autres petits cabinets, et avec le Sphaeristère, dont j'ai parlé

dans ma lettre précédente, l'ensemble des Bains de Mamurra.

Il faudrait être bien difficile pour ne pas trouver ces Bains, si élégants et

si riches, dignes de la somptueuse demeure de mon hôte ; cependant ils sont

surpassés de beaucoup par ceux de Mécène, et surtout d'Agrippa : le premier

possède un Bain avec des bassins d'eau chaude si vastes qu'on peut y nager ; et

le second, qui en fait de constructions et de travaux d'art n'a que de grandes

idées, s'est construit les Bains les plus spacieux, les plus beaux, les plus

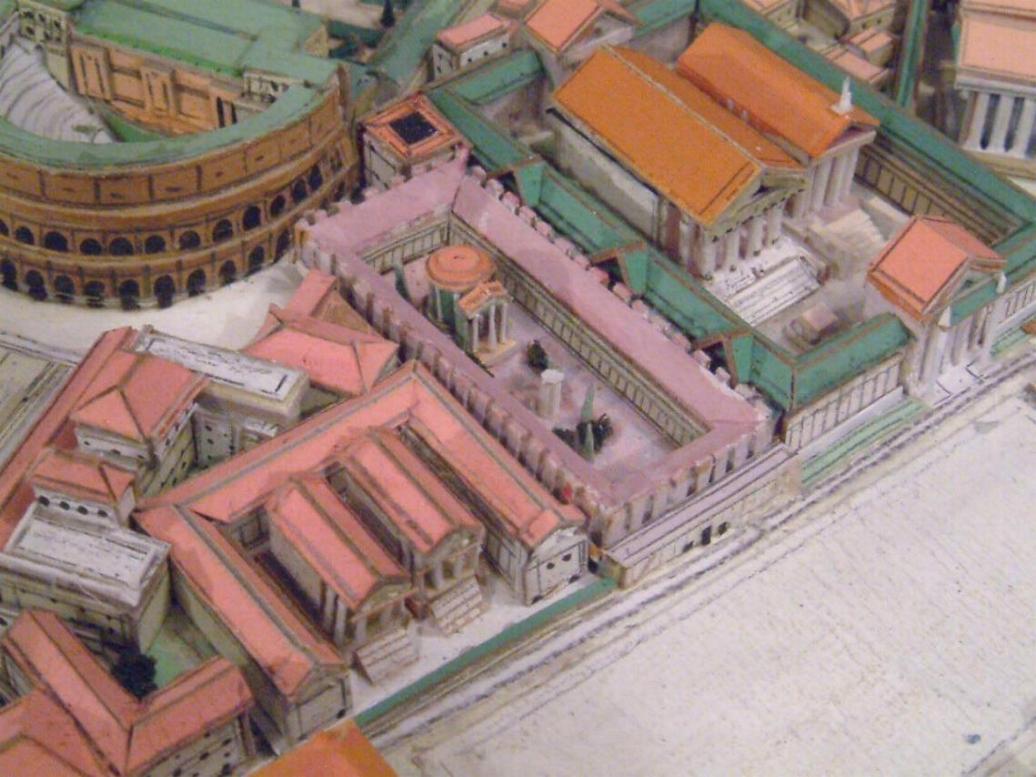

somptueux qu'on ait jamais vus à Rome. Agrippa loge au Palatin ; mais il n'y

avait pas sur cette montagne un espace suffisant pour lui ; il s'est donc

transporté au milieu du Champ de Mars, qu'il avait déjà embelli par le

Panthéon, et là, derrière et joignant ce temple, il a construit son édifice,

qui occupe une superficie de terrain presque égale à la moitié de celle de la

montagne Palatine ; il est élevé sur un carré de six cent cinquante pieds en

tous sens où les Bains proprement dits sont un édifice de sept cent dix pieds

de face, sur trois cent quarante de côté.

Construit à l'imitation des Palestres grecques, on y trouve, outre les salles

destinées aux diverses lotions, des galeries pour les exercices de la paume, de

la lutte, et des autres jeux gymniques. La plupart sont autour de deux grandes

cours quadrangulaires, de cent soixante-seize pieds sur cent vingt-sept, et

entourées de portiques pour la promenade. Les murs des salles sont revêtus de

stuc ou peints à l'encaustiques, et le Sudatoire, ajouté aux Bains dix ans

après leur construction, est orné de tableaux encadrés de marbre.

L'agrément de cet édifice vraiment royal se trouve encore augmenté par un

jardin qu'Agrippa a créé tout exprès. Il y avait là un marais, le fameux

Marais de la Chèvre, près duquel Romulus disparut pour devenir immortel ;

Agrippa convertit le marais en étang alimenté par des eaux vives, planta

autour des jardins délicieux, et s'y bâtit une habitation de plaisance où il

peut se reposer après le bain, souper, et passer la nuit au milieu des frais

ombrages, jusqu'à ce que le retour du jour le rappelle à Rome, et ramène pour

lui le tracas et les soucis des affaires. Ceux qui ne sont pas assez riches pour

avoir des Bains à eux (et le nombre en est grand) vont aux Bains publics.

Personne ne dédaigne ces établissements ; à côté du pauvre plébéien, on y

voit d'illustres citoyens et des riches de second ordre : seulement ces derniers

s'y rendent accompagnés de leurs clients. L'heure générale est depuis midi

jusqu'au soir.

Aller aux Bains est plus qu'un besoin, c'est une mode; des milliers de personnes

y vont par désoeuvrement, par curiosité, pour y rencontrer leurs connaissances

ou leurs amis. Là, certains riches quêtent des convives pour souper, et une

foule de pauvres hères, un souper pour leur ventre affamés.

Les femmes fréquentent les Bains dans un but moins innocent : elles en font des

lieux d'intrigues ; aussi aiment-elles ces établissements avec passion. C'est

pour elles comme un terrain de liberté, où la tromperie est d'autant plus

facile qu'elle se passe dans la foule, et se cache sous les apparences d'une

démarche commandée au moins par l'usage, sinon par la santé.

Un citoyen qui n'appartient pas à la plèbe se fait suivre au bain par un ou

plusieurs esclaves qui portent son linge dans une petite corbeille, gardent ses

habits, le retirent de l'eau, le soutiennent quand il marche, l'aident à

s'avancer dans la foule en un mot lui rendent tous les services dont il peut

avoir besoin. Celui qui n'a point d'esclaves trouve là des gens pour lui en

tenir lieu ; ces serviteurs bénévoles n'appartiennent point à

l'établissement dont tout le personnel se compose d'un baigneur, gardien du

bain, d'un chauffeur ou fournier, et de quelques autres esclaves condamnés,

comme criminels, aux travaux publics ; mais ils n'en sont que plus empressés :

stimulés par leur intérêt privé, ils circulent dans toutes les salles, et se

montrent toujours prêts à courir au moindre signe des baigneurs. On les

rencontre d'abord dans l'Apodytère. Il y a là, tout autour des murs, de

petites niches carrées de deux pieds sur deux pieds et demi environ, où les

baigneurs qui se fient à la foi publique placent leurs habits. Les niches sont

à six ou sept pieds du pavé, de sorte qu'on n'y peut guère atteindre qu'avec

une escabelle. Ce léger obstacle n'arrêtant point certains indévots, des

individus se sont ingéniés de se faire les auxiliaires de la foi publique, en

offrant aux baigneurs de garder leurs habits moyennant une petite rétribution

de deux as où deux as et demi. Ils les mettent dans une cassette Capsa, ce qui

les a fait appeler Capsaires. Il est toujours prudent d'accepter leurs services

quand on n'a pas de serviteur à soi.

A l'intérieur, vous rencontrerez les aliptes ou oigneurs faisant les fonctions

de parfumeurs et de frictionneurs. Ils sont faciles à reconnaître, parce

qu'ils portent le petit bagage de leur métier : de la main droite une éponge,

de la gauche, et enfilés dans un gros anneau, une ampoule à anses, de terre ou

de corne, pleine de parfums, et quelques Strigiles pour les frictions. Les

strigiles sont des espèces de grattoirs d'airain , ou de fer, longs de neuf à

quinze onces, les uns courbés comme une petite faux ; les autres droits, et

tous creusés en cuiller dans la partie opposée à la poignée, de manière à

s'appliquer aisément sur les rotondités des bras, des épaules, des cuisses ou

des jambes. Après eux viennent les Alipiles, épileurs et les Masseurs : le

bain étant toujours accompagné de frictions nombreuses et multipliées ; que

les Romains recherchent avec délices.

Au sortir de la Cuve ou du Sudatoire, le baigneur s'étend sur une espèce de

lit de repos, et un jeune masseur (ce sont des enfants ou des ennuques qui

remplissent ces fonctions, surtout pour les citoyens qui ont des esclaves), un

masseur, dis-je, commence par lui presser tout le corps pour lui masser, lui

pétrir, pour ainsi dire, la chair, pour lui assouplir les articulations.

Ensuite il passe aux frictions : la main armée du Strigile, il frotte vivement,

ou plutôt racle la peau, pour enlever la partie de l'épiderme qui se

renouvelle, et forme, en se mêlant à la poussière, une impureté nuisible à

la transpiration. Ces frictions durent assez longtemps, et pour qu'elles ne

deviennent pas douloureuses, il faut que le frictionneur soit doué d'une

certaine habileté. Cette opération est suivie de la dépilation des aisselles,

que l'Alipile ou le Parfumeur pratique soit au moyen de petites pinces soit à

l'aide d'un onguent composé de graine de saule noir amerain, avec égal poids

de litharge L'onction suit les frictions : le patient est légèrement oint

d'abord avec un liniment de saindoux et d'ellébore blanc, qui a la vertu de

faire disparaître les démangeaisons et les échauloulures puis avec des huiles

et des essences parfumées Ensuite on l'essuie avec des étoffes de lin, ou

d'une laine fine et douce, et tout est fini. Alors il s'enveloppe dans une

gausape d'écarlate, espèce de grande toge velue en dedans ; ses esclaves

viennent l'enlever, le mettent dans une litière fermée, et le rapportent chez

lui : voilà pour les riches, ou les demi-riches.

Les pauvres se contentent d'une simple friction avec la main, ou bien d'une

autre, plus économique encore, qu'ils s'administrent eux-mêmes, en s'aidant

des murailles contre lesquelles ils se frottent les parties du corps que leurs

mains ne sauraient atteindre facilement ; cela suffit à ces petits plébéiens,

qui ne sont pas, en général, d'une propreté fort recherchée, et dont la

plupart ont pour habitude de se moucher sur le bras.

On se prépare aux frictions par des'jeux et des amusements violents, qui

provoquent une sueur abondante : les uns s'exercent à la lutte, ou balancent

leurs bras chargés de masses de plomb ; les autres jouent à la paume ;

d'autres, les mains liées, montrent leur adresse à ramasser des anneaux, ou

bien, mettant un genou en terre, se renversent en arrière,, jusqu'à ce qu'ils

touchent avec leur tête l'extrémité de leurs pieds.

Les sexes sont séparés dans les Bains publics, mais tout le monde est

entièrement nu. Ici, où le vêtement forme comme une partie de la condition,

cette nudité établit une sorte d'égalité dont personne ne se fait faute ;

aussi rien de plus bruyant qu'un Bain : figure-toi toute espèce de cris, de

clameurs ou de bruits qui peuvent importuner, fatiguer, déchirer les oreilles.

Là, ce sont les gémissements naturels ou imités de ceux qui se livrent aux

exercices violents ; leurs sifflements et leurs soupirs profonds quand ils

laissent échapper leur haleine longtemps retenue ; les exclamations des joueurs

de paume comptant leurs balles ; plus loin, des baigneurs qui s'amusent à

courir autour de la cuve, en se tenant par les mains, et se les chatouillant de

manière à provoquer les éclats de rire les plus perçants ; d'autres qui

lisent à haute voix, ou déclament des vers ; d'autres, chanteurs impitoyables,

ne trouvant leur voix belle que dans le bain, qui se mettent à chanter jusqu'à

faire trembler les voûtes de l'édifice. Des Alipiles, pour se faire mieux

remarquer, venant aussi se joindre à ce discordant concert, crient d'une voix

grêle et glapissante, et ne se taisent pas qu'ils n'aient trouvé des aisselles

à épiler, des patients à faire crier à leur place. Ajoute à ce vacarme, qui

serait insupportable, n'eût-il que l'inconvénient d'être renfermé, le bruit

des frictions plébéiennes, que l'on entend résonner, suivant que la main du

frictionneur frappe du creux ou du plat ; les baigneurs qui se jettent dans

l'eau avec fracas ; les filous, pris à voler les habits les ivrognes, les

marchands de comestibles et de boissons, car beaucoup de personnes boivent et

prennent quelques aliments légers en sortant de l'eau ; les marchands de

gâteaux, les vendeurs de boudin, les confiseurs, qui tous ont leur modulation

particulière pour crier leur marchandise ; figure-toi tout cela, dis-je, et tu

auras une faible idée de l'intérieur d'un Bain public. La seule loi de

décence qu'on y observe, c'est que jamais un père et un fils ne se baignent

l'un devant l'autre ni même un beau-père devant son gendre.

ACHÈVEMENT.

Depuis quelques années, se baigner n'est plus seulement un besoin, mais une

passion. Les luxurieux prennent le bain plusieurs fois par jour. Les Bains

publics, ou plutôt les Thermes, nom que l'on commence à leur donner, sont

devenus d'immenses monuments, où l'on a réuni tous les genres de jouissances,

en y plaçant jusqu'à des bibliothèques. Un luxe effréné gagne aussi les

Bains privés , qui conservent toujours le nom de Balnea ou Balinea.

Avec la propension des Romains à tout porter à l'extrême, je ne sais où cela

s'arrêtera. La lettre suivante de quelqu'un qui vient acquérir une maison

auprès de Literne, en Campanie, petite ville où Scipion, le premier Africain,

finit ses jours dans l'exil, te fera connaître l'état des Bains, tant privés

que publics, longtemps après le principat d'Auguste.

« C'est de la villa même de Scipion l'Africain que je vous écris cette

lettre, après avoir rendu hommage aux mânes de ce grand homme, sur un autel

que je soupçonne être son tombeau. L'âme de ce héros était descendue du

ciel, et elle y est remontée, je n'en doute point ; non parce qu'il a commandé

de grandes armées, avantage dont a joui comme lui ce furieux Cambyse dont la

frénésie eut de si heureux succès, mais à cause de sa rare modération et de

sa piété, bien plus admirable quand il quitta sa patrie que quand il la

défendit. Il fallait que Rome perdît Scipion ou sa liberté. « Je ne veux,

dit-il, déroger à nos lois ni à nos institutions ; la justice doit être

égale pour tous les citoyens. Jouis sans moi, ô ma patrie, d'un bien que tu me

dois : j'ai été l'instrument de ta liberté, j'en deviendrai la preuve. Je

pars, si je suis plus grand que ton intérêt ne le demande. » - Il se retira

à Literne, rendant son exil volontaire aussi honteux pour Rome que glorieux

pour lui-même.

« J'ai vu sa villa, bâtie en pierre de taille, environnée d'un mur -

qu'entoure une forêt, et flanquée de tours lui servant de fortifications. Au

bas de la maison et des jardins se trouve une citerne qui suffirait pour l'usage

d'une armée entière. Le Bain, fort petit, est obscur, selon la coutume de nos

ancêtres : ils ne trouvaient un Bain chaud que quand on n'y voyait pas clair.

Ce fut un grand plaisir pour moi de comparer les moeurs de Scipion avec les

nôtres. Dans ce réduit, ce héros, la terreur de Carthage, à qui Rome doit de

n'avoir été prise qu'une seule fois, baignait son corps fatigué des travaux

de l'agriculture ; car il s'exerçait à ce genre de travail, et, selon la

coutume des vieux Romains, cultivait son champ lui-même. Voilà donc la

chétive demeure qu'il habitait ! le vil pavé que foulaient ses pas

vénérables ! Qui voudrait aujourd'hui se baigner à si peu de frais ? On se

regarde comme pauvre et misérable, si les pierres les plus précieuses,

arrondies sous le ciseau, ne resplendissent de tous côtés sur les murs ; si

les marbres d'Alexandrie ne portent des incrustations de marbre de Numidie ; si

à l'entour ne règne pas une bordure de pierres dont les couleurs variées

imitent à grands frais la peinture ; si les plafonds ne sont lambrissés de

verre ; si la pierre de Thast, magnificence que montraient à peine autrefois

quelques temples, ne garnit les piscines où nous étendons nos corps épuisés

par une excessive transpiration ; si l'eau ne coule de robinets d'argent. Et je

ne parle encore là que de Bains destinés à la plèbe : que sera-ce si je

viens à décrire ceux des affranchis ? Combien de statues, combien de colonnes

qui ne soutiennent rien, mais prodiguées par le luxe pour un vain ornement !

Quelles masses d'eau tombant en cascades avec fracas ! Nous sommes parvenus à

un tel point de délicatesse, que nos pieds ne veulent plus fouler que des

pierres précieuses. Dans le Bain de Scipion, on trouve des rayères plutôt que

des fenêtres, pratiquées dans un mur de pierre pour introduire la lumière

sans nuire à sa solidité. Maintenant, on appelle les Bains des cachots, s'ils

ne sont pas disposés de manière à recevoir le soleil pendant toute la

journée, par d'immenses fenêtres ; si l'on ne s'y hâle en même temps qu'on

se baigne ; si de la cuve on n'aperçoit les campagnes et la mer ; si la cuve

n'est en argent. Aussi les Bains, qui lors de leur dédicace avaient attiré la

foule et excité l'admiration, sont méprisés comme des antiquailles depuis que

le luxe est venu à bout de s'écraser lui-même sous les nouveaux ornements

qu'il a fait inventer.

« Une des plus bizarres recherches des baigneurs voluptueux sont les bains

suspendus. On les prend dans des baignoires en métal, munies de quatre gros

anneaux où s'attachent, des chaînes tombant de la voûte du bain. Dès que le

baigneur est dans l'eau, on l'enlève avec sa baignoire, souvent très grande,

et pendue comme un lustre ; un appareil de machines mués par des esclaves le

balance plus ou moins vite, plus ou moins haut, plus ou moins fort, suivant son

commandement, tant que dure son bains. Cette invention date du milieu du siècle

dernier. Les Romains la trouvèrent si belle, qu'ils citent le nom de

l'inventeur : c'est un certain Sergius Orata, qui s'ingénia de disposer des

bains suspendus dans des villas, qu'il revendait ensuite avec avantage, tant son

invention obtint de succès !

« On ne comptait autrefois qu'un petit nombre de Bains, et ils étaient sans

aucune décoration. A quoi bon décorer des lieux où tout le monde pouvait

entrer pour un quadrant, des lieux destinés non pas à l'agrément, mais au

besoin ? On n'y voyait point, comme aujourd'hui, l'eau couler avec abondance et

se renouveler perpétuellement, comme le jet d'une source chaude ; on ne

regardait pas comme un point essentiel la transparence de l'eau dans laquelle on

déposait sa malpropreté. Mais, bons dieux, quel plaisir d'entrer dans ces

Bains obscurs et dont les murs était grossièrement enduits, quand on savait

qu'un édile comme Caton, comme Fabius Maximus, ou l'un des Cornélius en avait

lui-même réglé la température ! Ces nobles édiles s'acquittaient de ce

devoir; ils visitaient ces lieux fréquentés par le peuple, veillaient à leur

propreté, et à ce qu'on y entretînt une chaleur utile et salubre, différente

de celle que l'on a depuis peu imaginée, qui ressemble à un incendie. Combien

ne trouve-t-on pas Scipion grossier de n'avoir point ouvert son caldarium à

tous les rayons de la lumière, de ne s'être pas cuit au grand jour, de ne

s'être pas proposé de digérer dans le bain. Oh ! l'infortuné! qu'il savait

peu vivre ! L'eau dans laquelle il se baignait, loin d'être reposée, était

souvent trouble, et même presque bourbeuse pendant les grandes pluies. Mais il

ne s'en embarrassait guère : il venait y laver sa sueur et non ses parfums. «

Je n'envie pas le sort de Scipion, dirait-on aujourd'hui; c'est être vraiment

en exil que de se baigner de cette manière. » Mais je vous dirai plus encore :

il ne se baignait pas quotidienne-ment, car, au rapport des écrivains qui nous

ont transmis les anciens usages de la ville, on ne se lavait tous les jours que

les bras et les jambes, auxquels les travaux avaient pu faire contracter quelque

souillure ; l'ablution du corps entier n'avait lieu que tous les neuf jours, à

l'époque des marchés, ainsi que cela se pratique encore pour les esclaves de

nos villas.

«On était donc bien sale ! » me répondra-t-on. - Depuis l'invention des

bains de propreté, on est devenu plus dégoûtant. Que dit le poète Horace

pour peindre un homme décrié et, noté par l'excès de son luxe ? « Qu'il

sent les parfums. » Du temps de Scipion, les Romains sentaient la guerre, le

travail, le héros : lequel préférez-vous? »

LES REPAS.

« Quatre fois de

suite as partout, et mon adversaire trois fois le coup de Vénus ! décidément

je renonce aux Tessères, ce jeu me ruine.» C'est dans le Sphéristère même

de Mamurra, mon hôte, que j'écris ma lettre; en laissant échapper cette

exclamation, pour me consoler un peu de mon infortune de joueur. Vois si ce

n'est pas une vraie fatalité : le jeu des tessères se joue avec trois petits

cubes d'ivoire portant sur leurs six faces une série de points commençant par

un et s'augmentant successivement à chaque face par unité, jusqu'à six, de

manière que deux faces opposées composent toujours le nombre sept : ce sont

trois et quatre ; cinq et deux ; six et uns. On jette les dés dans un cornet,

on les agite, on les verse sur une table creuse ; quelquefois dans une petite

tour posée sur la table, et munie de plusieurs cercles où les dés font des

cascades. On les découvre, et le plus fort nombre de points fait gagner. Triple

six est le coup de Vénus.

Après avoir écrit ces quelques lignes, je fus forcé d'interrompre ma lettre,

tant j'étais distrait et dérangé par tout ce qui se passait. dans le

Sphéristère, et dans les Aleatoria, petits réduits qui sont à la

suite. On jouait partout : au milieu, à la paume trigonale ; ailleurs, aux Duodecimscripta,

aux Latrunculi, à la Mica, à Pair ou impair, et surtout aux Dés

et aux Osselets. Ce n'étaient que conversations à haute voix, exclamations,

cris, ou rires éclatants.

Les Osselets sont encore un jeu de hasard. On y joue comme aux Tessères, mais

avec quatre osselets soit naturels, soit d'ivoire. Ils ne portent aucune marque

; néanmoins chaque face a une valeur de convention : le côté plan vaut 1 ; le

concave, qui lui correspond, 3 ; le convexe, ou celui qui fait le dos, A ; et le

sinueux, ayant un peu la forme de la lettre 4, vaut 6. Les coups ne s'énoncent

pas par ces valeurs numériques, mais par des noms spéciaux qui en tiennent

lieu : c'est d'abord le coup de Vénus, quand les quatre osselets présentent

quatre faces différentes, répondant. aux points 1, 3, 4, 6 ; puis le coup

royal ou d'Hercule, les Vautours, enfin les Chiens, qui se composent d'as

partout. Lorsqu'un des osselets tombe de manière à présenter en l'air un de

ses petits bouts, le coup devient nul.

On fait aussi des Osselets un jeu d'adresse : le joueur en prend cinq, les lance

en l'air, et tâche à les recevoir sur le dos de la main. Presque toujours

plusieurs tombent à côté. Alors il rejette en l'air ceux recueillis sur la

main, ramasse très vivement les autres, et, avec non moins de célérité, tend

cette même main à ceux qui sont en train de retomber. L'adresse est qu'aucun

ne lui échappe.

J'ai peu de chose à te dire des Duodecimscripta ou Douze lignes, sinon

que c'est un jeu tenant du hasard et du calcul. Il se joue sur une petite table

creuse, quadrangulaire oblongue, et peinte, perpendiculairement à ses grandes

faces, de douze lignes de chaque côté. Deux joueurs, antagonistes, versent

alternativement sur la table deux tessères ou dés, après les avoir d'abord

agités dans un cornet ; ensuite, selon les nombres que ces dés amènent, ils

prennent des calculs, ou disques, blancs pour un joueur, noirs pour l'autre, et,

après un instant de réflexion, les rangent sur une ou plusieurs des douze

lignes, tantôt les avançant, tantôt les reculant. Ce jeu a des combinaisons

savantes, et je ne le comprends pas assez pour t'en expliquer plus en détail la

marche et les péripéties.

Le jeu des Latruncules (de latro, ancien nom des soldats

mercenaires offre une espèce d'image de la stratégie. On le joue à deux

personnes, qui sont comme deux généraux manoeuvrant l'un contre l'autre. Des

calculs de cristal ou de verre, les uns noirs, les autres blancs, sont leurs

soldats. Il y en a dans chaque couleur deux sortes, distinguées par une figure

de cire, qui fait des uns de l'infanterie légère, des autres de la grosse.

infanterie. Les premiers sont lancés en éclaireurs, tandis que les seconds ne

marchent qu'en ligne droite. Chaque joueur range sa couleur sur une table

divisée en carreaux alternativement blancs et noirs où il les fait manoeuvrer

suivant une foule de combinaisons que je ne saurais t'expliquer ici. Je te dirai

seulement que certaines consistent à bloquer un ou plusieurs ennemis, et qu'en

général, dans cette petite guerre, comme dans la grande, tout est au savoir,

à la ruse, et au nombre, de sorte qu'un seul disque risqué contre deux, se

trouve en prise', et serait presque toujours enlevé s'il ne faisait pas

retraite à temps ; qu'enfin la victoire consiste à porter le ravage jusque

dans les derniers rangs de son ennemi, ou de réduire à l'impuissance les

pièces que l'on n'a pu lui enlever. Le vainqueur est, comme à la guerre,

proclamé imperator.

Le jeu le plus bruyant après la paume, c'est la Mica ou Mourre. Il ne faut ni

table, ni ustensiles, ni appareil d'aucun genre : deux personnes se placent

debout l'une devant l'autre, le bras droit replié vers l'épaule. Elles

l'abaissent simultanément en étendant un ou plusieurs doigts de la main et

criant un nombre qui ne dépasse jamais dix. Cette énonciation est une

conjecture sur la somme totale des doigts ouverts des deux joueurs : on gagne

quand on a rencontré juste. Le hasard seul décide, attendu que des deux

côtés la parole est aussi prompte que le geste et devance le regard. La Mourre

se joue en cinq, et quelquefois en trois parties liées. Comme on jette très

vite (jeter est le terme consacré), chaque joueur compte ses victoires

partielles en élevant un doigt, deux doigts, etc. de la main gauche qu'il tient

immobile et perpendiculaire à la hauteur de son épaule.

Il n'y a que le jeu de Pair ou impair qui, par le bruit, se rapproche un peu de

la Mica ou Mourre.Le plus paisible des amusements consiste à former un tissu de

noeuds compliqués, que l'on donne à défaire à ceux qui en ignorent la

texture.

L'invitation de passer au Bain fit déserter le Sphéristère et les Aleatoria,

et bientôt on quitta le Bain pour entrer au Triclinium. Mais j'oublie de te

dire que ce sont les préludes du souper dans une grande maison, que je te conte

là. Mon dépit de joueur malheureux, peut-être aussi mon goût pour le jeu,

m'ont conduit à te donner ces détails ; car le but principal de ma lettre

d'aujourd'hui est de parler des repas. On en fait quatre par jour : le

déjeuner, Jentaculum ; le dîner, Prandium ; le souper, Coena

; et la Collation, Comissatio.

Le Jentaculum, par lequel en commence la journée, mérite à peine le

nom de repas : pour les gens frugaux, c'est un peu de pain et de fromage, ou un

coup de vins dans lequel on mêle une plante aromatique nommée Silum, ce

qui fait donner quelquefois au déjeuner le nom de Silatum. Pour les

enfants ce sont de petits gâteaux, que les pâtissiers mettent en vente dès

l'aurore.

Vers le milieu du jour, à la sixième heure, a lieu le Prandium ou

dîner, repas léger, d'un facile apprêt, que l'on prend souvent seul, et pour

se sustenter un peu jusqu'au soir. Rarement on y sert quelque chose de chaud, et

même bien des personnes ne se mettent point à table et se contentent d'un

morceau de pain sec. Autrefois le dîner s'appelait Merenda, de meridies,

midi. La ressemblance entre le dîner et le déjeuner a fait appeler

quelque-fois ce dernier Prandiculum, le petit dîner.Le souper, Coena,

fut toujours le principal repas, on pourrait même dire le seul repas. Cela se

conçoit : il se prend lorsque le soleil est à son déclin, quand les affaires

sont terminées, la journée finie, c'est-à-dire à la neuvième, ou plus

habituellement, la dixième heure. Ceux qui se mettent à table avant le soir,

ou dès la huitième heure, passent pour des gens d'une conduite peu

régulière.

Ce sont ces gens-là qui font la Collation, Comissatio ; en sortant de

souper dans une maison ils vont collationner dans une autre, et prolongent ce

dernier repas jusqu'au milieu de la nuit. Rigoureusement la Collation n'est

point un repas ; c'est plutôt une partie de débauche, une orgie pratiquée par

les jeunes gens et les courtisanes.

Le vrai, l'unique repas, c'est le Souper. On invite à souper, et jamais à

dîner, et ce repas du soir a presque rang parmi les institutions de la cité.

Tu te plains quelquefois de ce que chez nous les affaires sont toujours des

festins ; de ce que l'on passe des jours et des nuits à boire ; de ce que c'est

à table qu'on traite des réconciliations, des mariages, de la paix, de la

guerre, et de l'élection des chefs ; il en est presque de même à Rome, et

l'on n'y voit guère de cérémonie publique ou privée qui ne soit suivie d'un

ou de plusieurs festins. C'est ce qu'on appelle souper Aditial c'est-à-dire

d'admission ou d'installation. Les repas que les citoyens se donnent entre eux

en entraînent d'autres, l'usage étant que chaque convive, chef de maison,

rende le repas qu'il a reçu, et le rende pareil, autant que possible, à celui

qu'on lui a offert. Enfin les Romains, trouvant que les festins entretiennent la

sociabilité, ont, dans toutes les classes, des associations volontaires dites

sodalités, où des amis, des camarades se réunissent les uns chez les autres

pour souper, et passer la soirée dans la gaieté des conversations.

Voici maintenant sur le Souper, ce repas fondamental, les détails que je

t'annonçais tout à l'heure. Je reprends les choses où je les avais laissées.

En sortant du bain, ou l'on reste une heure environ, chaque convive revêt une

synthèse , habit de festin, tunique blanche sans ceinture, fournie par le

maître de la maison, puis on passe dans le Triclinium.

Je t'ai dit que les Romains mangent à demi couchés sur des lits ; j'ajouterai

que les trois lits d'un Triclinium ne sont pas indistinctement occupés par les

convives, et que même sur ces lits il y a des places désignées pour chaque

personne, suivant son rang, sa richesse, ses relations d'estime ou d'amitié

avec le maître de la maison. Parmi les lits, qui sont rangés, comme tu t'en

souviens, sur les trois côtés d'un carré dont le quatrième reste vide pour

le service, celui du milieu est le plus honorable on l'appelle le lit du haut.

Le maître de la maison s'y met, et prend la première place du côté de

l'intérieur du carré. Près de lui se range sa femme, ou ses enfants s'ils ne

sont pas trop jeunes : dans ce dernier cas, les enfants mangent assis sur des

chaises à côté du lit. La troisième et dernière place, vers le dehors du

carré, s'offre toujours au plus honorable personnage de la société. On la

nomme place consulaire, parce que, quand un Consul est parmi les convives,

jamais il ne se met autre part, afin que l'on puisse l'aborder avec plus de

facilité s'il survient quelque affaire dont il ait besoin d'être informé

sur-le-champ. Les convives de ce lit ont la figure tournée du côté du lit de

gauche, qui est le second plus honorable. Celui de droite, auquel les convives

du centre tournent à peu près le dos, est assigné aux convives les moins

considérés, et pour ce motif on l'appelle le lit inférieur. S'il y a

plusieurs femmes au festin, elles se mettent toutes ensemble.

On est ordinairement trois sur un lit, quelquefois quatre, quelquefois cinq et

six, quand les invités sont nombreux ; mais cela n'est pas de bon goût.

Il arrive néanmoins de temps en temps qu'un maître de maison se trouve forcé

de manquer malgré lui de ce bon goût ; car bien que les invitations se fassent

habituellement par écrit, et que souvent l'on y marque combien l'on pourra

amener de personnes avec soi, il est assez rare de savoir au juste le nombre de

convives qu'on aura, grâce à la coutume qui permet à chacun de se présenter

avec quelque ami. On donne à ces amis inattendus, ou invités indirectement, un

nom assez plaisant : on les appelle Ombres, comme s'ils étaient l'ombre du

corps de ceux qui les présentent. Il est cependant de la politesse d'amener peu

d'Ombres, de ne le faire qu'autant que ce sont des amis avec lesquels on

n'aurait point d'occasion favorable de se trouver, soit qu'ils arrivent d'un

lointain voyage, soit qu'ils partent ; ou bien encore quand on désire leur

faire faire connaissance avec le Père du festin, c'est-à-dire avec la personne

qui reçoit.

Une autre espèce de convives que l'on ne refuse guère, mais avec lesquels on

ne se gêne pas beaucoup, parce qu'ils font métier de courir les festins et de

vivre aux dépens d'autrui, ce sont les Parasites. Quand il n'y a plus de place

sur les lits, ils se mettent sur des bancs, et là on leur fait payer par toutes

sortes d'ignominies les repas qu'on prétend leur donner, et qu'ils ont

sollicités. Je reviendrai plus tard sur ce sujet.

D'après la disposition et l'ameublement des Triclinia, tu peux voir que les

Romains n'aiment pas les nombreuses réunions ; il n'y a réellement de place

dans leurs salles de festins que pour neuf personnes, et habituellement ils n'en

ont pas davantage. Le nombre des convives ne doit pas être moins grand que

celui des Grâces, a dit un de leurs écrivains, ni excéder celui des Muses,

prescription qui a été traduite dans le proverbe suivant : "Sept

convives, repas ; neuf convives, fracas." J'ai remarqué que les Romains

aiment le nombre impair : ils le regardent comme parfait, et plus heureux que le

nombre pairs.

Dans les grandes maisons, dès que l'on a pris place sur les lits, après avoir

d'abord quitté sa chaussure, de jeunes esclaves s'empressent autour de vous ;

les uns vous versent de l'eau fraîche sur les mains et vous présentent des

étoffes de laine rase pour vous essuyer ; d'autres vous lavent les pieds, vous

nettoient les ongles des orteils avec une surprenante dextérité. Cela est

nécessaire, puisque l'on va toujours les jambes et les pieds presque nus. Cette

opération terminée, et la table servie, le Père du festin adresse une prière

aux dieux avant de toucher aux mets, et fait, au son de la flûte, quelques

libations de vin. On distribue ensuite des couronnes de fleurs ou de feuillage,

que les convives gardent sur leur tête pendant toute la durée du repas. Elles

sont tressées d'ache et de lierre, ou d'ache et de lis, ou de myrte et d'ache

entremêlé s; et le plus souvent de roses, de violettes, de safran, ou de nard

; ou encore, bizarre recherche! composées de feuilles de roses cousues ensemble

sur des écorces de tilleul ornées de petits bas-reliefs. Dans les festins où

l'on doit faire plus d'excès (tu as déjà compris que je te parle ici des

repas priés), outre les couronnes de tête, on en a d'autres encore bien plus

grandes, passées autour du cou, et tombant un peu sur la poitrine. Les

couronnes sont des préservatifs contre l'ivresse. L'odeur des fleurs, ouvrant

les pores, donne au vin moyen d'évaporer ses fumées, et repousse les vapeurs

qui montent au cerveau. C'est pour le même motif qu'on se fait parfumer les

cheveux avec des essences de nard, de safran, de balanus, et d'autres substances

odorantes que le maître fournit chez les riches, mais que les convives

apportent eux-mêmes, chez les personnes d'une fortune médiocre.

L'hiver, quand toute végétation est éteinte, on a des couronnes d'amarante

d'Égypte, fleur qui se garde cueillie, et, lorsqu'elle est desséchée, reprend

sa première fraîcheur dès qu'on la met dans l'eau. On fait également usage

de fleurs artificielles, composées soit avec des raclures de cornes, soit avec

de l'étoffe de soie de diverses couleurs. Pour achever de rendre l'imitation

parfaite, ces couronnes sont imprégnées du parfum des fleurs qu'elles

représentent.

Un souper en règle, ce que l'on désigne sous le nom de Coena recta, se

compose de trois services, et quelquefois de six, c'est-à-dire de trois ou de

six petits soupers à la suite les uns des autres. On commence par manger des

oeufs durs, un ou deux, ou des laitues crues, des olives, des figues, quelques

fruits et des mets légers, pour se mettre en appétit ; aussi ce premier

service est-il nommé Gustatio, du mot Gustus, goût.

Au deuxième service brille tout l'art des cuisiniers : on sert des ragoûts en

grand nombre, toujours accompagnés d'un morceau de veau rôti.

Au troisième service, qui n'est réellement que la continuation du deuxième,

puisqu'on le désigne sous le nom de second service, ce sont des confitures, du

miel, ou de la graine de pavot blanc rôtie assaisonnée dans du miel, des

pâtisseries, des fruits servis dans de larges corbeilles de jonc, et

quelquefois de baguettes d'or tressées comme du joncs. Ces mets sont désignés

sous le nom général de Bellaria, et avec eux arrivent aussi des

parfums.

Je passe sur les détails : j'ai commencé à recueillir sur le luxe des repas

quelques notes que je t'enverrai dès qu'elles seront complètes ; pour

aujourd'hui, je t'entretiendrai seulement de la manière dont se fait le

service.

Les personnes qui se piquent de quelque élégance ont soin de n'avoir que des

esclaves jeunes, beaux , tous du même âge, et bien appareillés, surtout pour

servir à boire. Ils sont vêtus d'une petite tunique, descendant un peu

au-dessus du genou, ont les cheveux bien arrangés, et portent à leur ceinture

un linge dont ils se servent pour la propreté du service. Attentifs à

prévenir les désirs des convives, on n'a pas besoin de leur parler ; un signe

suffit : en faisant seulement claquer le pouce avec l'index, ils accourent

aussitôt. Tous les esclaves employés à l'apprêt et au service des festins

ont chacun leur grade et leurs fonctions : le Promuscondus est le

cellérier, le pourvoyeur de l'office, et l'inspecteur du cellier au vin; l'Archimagirus

est le chef de la cuisine, il ordonne le repas; le Structor le sert, met

sur table, et range les mets dans un ordre étudié et symétrique, car il ne

suffit pas de contenter le goût, il faut encore plaire aux yeux ; le Scissor

découpe, et son habileté est si grande, qu'il a aussi vite dépecé une

volaille qu'un autre l'a regardée ; enfin un Praegustator goûte chaque

mets avant qu'il soit servi aux convives.

Après ceux-ci viennent une foule d'autres serviteurs dont les noms

m'échappent. Ils sont sous l'inspection du Tricliniarque, esclave chargé de

veiller au service du Triclinium. Les uns vont offrir du pain dans des plats

d'argent, ou dans des corbeilles ; les autres versent à boire entre chaque

service ; d'autres, plus jeunes, veillent à la propreté du Triclinium,

essuient sur le pavé les traces de la malpropreté ou de l'ivresse des convives

; leur présentent, sur le lit même, le vase indispensable à tous ceux qui ont

bu avec un peu d'excès ; ramassent à terre, à chaque changement de service,

tout ce qui pourrait choquer la vue ou l'odorat ; nettoient la table avec un

torchon de pourpre, ou une éponge légèrement mouillée lorsqu'elle n'est pas

couverte d'une pièce de linge nommée Mantile, usage qui commence à

s'introduire ; entretiennent les lampes d'une huile mélangée de parfums.

D'autres font des aspersions avec une infusion de verveine et d'adiante, pour

exciter la gaieté des convives, et, au moment du dernier service, répandent

sur le sol de la sciure de bois.

Outre tout ce monde, on a encore son propre esclave, qu'il est assez d'usage

d'amener, et qui se tient debout au pied du lit oit vous êtes.

En été, par un raffinement de luxe et de mollesse, on joint à ce troupeau de

serviteurs un certain nombre de petits enfants et de jeunes et jolies filles :

les premiers, armés d'une baguette de myrte, sont chargés de chasser les

mouches qui importunent les convives, et il y a beaucoup de mouches ici en été

; les secondes les rafraîchissent en agitant devant eux un éventail de verdure

ou de légères feuilles de bois.

Les Romains, qui ont fabriqué une foule d'ustensiles pour tous les usages de la

vie, en ont inventé fort peu pour les festins ; ainsi l'on a des couteaux pour

couper les viandes, des cuillers pour manger des oeufs ou quelques aliments sans

consistance, des tuyaux de plume ou des brins de lentisque pour se curer les

dents, et voilà tout : quand les aliments solides sont dépecés, on saisit les

morceaux avec les doigts ; aussi ne va-t-on jamais souper dehors sans porter

avec soi une pièce de linge nommée Lintea ou Mappa, pour

s'essuyer en mangeant, ce qui est bien nécessaire, la position sur un lit ne

laissant pas aux mouvements assez de liberté pour que l'on ne se barbouille et

ne se tache pas continuellement. C'est afin de parer à cet inconvénient que

l'on quitte la toge, en se passant le Sudarium autour du cou, et qu'on

revêt une synthèse. La mappa serait même très insuffisante si les

esclaves ne venaient, après chaque service, donner à laver aux convives : de

la main gauche ils vous présentent un bassin, vous avancez les doigts

au-dessus, et ils vous les purifient en y versant de l'eau d'un Gutturnium,

vase à col étroit qu'ils tiennent de l'autre main.

Après cette lotion, de jeunes servants distribuent des coupes à la ronde, car

un lit ne permet pas d'en avoir près de soi. Souvent ce sont des coupes sans

pied dites Rhytium, ayant la forme d'une corne de boeuf longue de dix à douze

doigts ; elles sont en terre cuite avec ou sans anse, et leur petit bout se

termine par une jolie tête de chien de chasse, de jeune cerf ou de gros oiseau.

Des échansons suivent, chargés de plusieurs sortes de vins dans des cratères

vases à large ouverture; un esclave y puise avec un cyathe petite mesure à

long manche perpendiculaire, tenant environ la dixième partie d'une coupe, et

chacun dit combien il veut de cyathes soit de vin, soit d'eau On rend sa coupe

après avoir bu. Pendant ce temps, à un signal du maître, le service se

renouvelle vivement ; on l'apporte d'une seule fois sur un Ferculum ou Repositorium,

grand plateau d'argent ou revêtu d'argent, qui couvre toute la table et en

forme comme le dessus, de sorte que l'on dit la première Table, la seconde

Table, etc., ou le premier ferculum, pour le premier, le second service.

Les plats sont tout arrangés sur le Ferculum, et quelquefois posés sur

de petits réchauds, afin que les mets ne se refroidissent point.

Chez beaucoup de citoyens riches, on ne se contente pas de flatter le palais par

les saveurs les plus exquises ; on cherche encore à réjouir les oreilles par

des concerts de musique, à occuper les yeux par des spectacles pleins de charme

ou d'intérêt. A la fin du festin, quand chacun a cessé de boire et de manger,

on introduit soit un choeur de jeunes garçons qui chantent des poésies

érotiques grecques ou latines, ou quelques nouvelles élégies des poètes

modernes ; soit de jeunes filles qui exécutent seules ou à plusieurs les

danses les plus gracieuses. Elles sont vêtues de tuniques longues, un peu

amples et d'un tissu léger. Les Gaditanes sont surtout renommées pour les

danses voluptueuses où elles s'accompagnent avec des crotales.

Quelquefois ce sont des bouffons, ou bien des Pétauristaires,

saltimbanques-percheurs qui dansent au sommet d'une échelle qu'ils tiennent

eux-mêmes dans une position verticale, et assaisonnent leurs exercices de

plaisanteries grossières et souvent indécentes.

D'autres fois, des scènes sérieuses remplacent ces jeux futiles des acteurs

appelés Homéristes, et armés en guerriers, jouent des épisodes tirés de

l'Iliade ou d'autres acteurs, dits pantomimes, représentent des drames dont

toute l'action s'exprime par des gestes.

Ces spectacles sont le perfectionnement, ou plutôt la corruption d'un usage

fort louable des anciens Romains, chez lesquels de jeunes enfants, avec toute la

modestie de leur âge, et même tous les convives, chantaient, simplement au son

d'une flûte, les exploits et les vertus des grands hommes.

L'humeur querelleuse de nos compatriotes fait que souvent nos festins sont

ensanglantés, et que les convives se lèvent pour aller terminer, le glaive à

la main, une discussion entamée la plupart du temps sur des sujets frivoles.

Cette lutte sanglante, qui dans notre patrie n'est jamais qu'un accident, les

Romains en ont une image dans leurs repas : ils introduisent dans la salle du

festin des esclaves qui combattent avec des armes émoussées, et, dans une

lutte prolongée, récréent les convives par le simulacre d'un combat à

outrance. Ce spectacle est aussi très ancien : il a été inventé par les

Campaniens, qui commettaient ensemble des combattants, appelés Samnites en

commémoration d'une victoire remportée par eux sur le peuple de ce nom. Mais

en Campanie c'était un combat réel avec des armes véritables, et les coupes

et la table étaient arrosées de sang.

Les hommes graves et studieux mettent le temps du souper mieux à profit : ils

font faire une lecture à haute voix, dans quelque auteur grec ou latin et cela

dès que la table est servie. Quelquefois après souper, des déclamateurs dits

Arétalogues viennent discourir sur des sujets de vertu, ou bien il y a concert

de musique et comédie.

Dans les repas donnés à l'occasion des fêtes, on s'amuse assez habituellement

à élire un Roi du festin. Le sort le désigne ; on apporte une petite table et

quatre osselets', et le convive qui amène le coup de Vénus est déclaré roi.

Les autres sont tenus, sous peine d'amende, d'exécuter les ordres de ce

souverain qui, bien que revêtu d'un pouvoir despotique, néanmoins l'exerce

toujours d'une manière assez raisonnable : il se contente, pour l'ordinaire, de

fixer à chacun le nombre des coupes qu'il doit vider, et leur grandeur ; de

régler la conversation, de veiller sur les jeux, et de défendre ceux qui

pourraient causer du désordre. Il s'occupe aussi du plaisir de ses sujets,

commande à ceux qui ont de la voix de chanter, aux rhéteurs de déclamer, aux

philosophes de résoudre quelque difficulté, et aux poètes de réciter leurs

vers, ou d'en improviser : on ne saurait être meilleur roi.

Mais comme il n'existe point de despote qui n'ait de temps en temps ses petits

accès de tyrannie, ne fût-ce que pour éprouver son pouvoir, le Roi du festin

commande quelquefois à ses sujets des choses contraires à leur caractère

connu ; il se fait un malin plaisir de les embarrasser par des ordres contre

lesquels personne n'a jamais osé se révolter depuis l'établissement de cette

royauté, qui est fort ancienne. Un roi débonnaire laisse boire chacun à son

gré, sans obliger personne à égoutter sa coupe sur le pavé après avoir bu,

pour faire voir que l'ordonnance bachique a été remplie. Quand on est libre,

vers le milieu du festins on commence à se porter des santés, on échange sa

coupe avec la personne à laquelle on s'adresse, on boit autant de coups qu'il y

a de lettres dans son nom, et l'on se souhaite mutuellement autant d'années que

l'on absorbe de cyathes.

Il arrive aussi que ces repas sont égayés par une loterie : le roi fait

circuler à la ronde une coupe remplie de petites tablettes, chaque convive tire

son lot, et un jeune esclave proclame à haute voix la décision du sort. Le

piquant de ce jeu, c'est que certaines tablettes contiennent des objets d'une

valeur réelle, tels qu'un habillement, de l'or, de l'argent, des monnaies

étrangères ; tandis que d'autres donnent une tunique de poil de chèvre, une

éponge, une pelle à four, des pinces, ou des lots encore plus bizarres. Mais

la loterie la plus amusante est celle où, la plupart des lots ne sont point

conformes à l'énonciation de la tablette, de sorte qu'ils deviennent une

déception pour celui qui les reçoit. Cette innocente tromperie, bien que

prévue, excite toujours la gaieté pansa bizarrerie, sa soudaineté, et souvent

sa signification satirique. Dernièrement je pris une tablette dont la devise

philosophique semblait me promettre un beau cadeau ; le petit crieur avait lu :

« argent scélérat ! » Aussitôt on m'apporta un jambon sur lequel était une

burette à vinaigre. Parmi les autres lots tirés il y eut « absinthe et

affront, » qui valurent au convive des fraises sauvages, une perche et une

pomme ; des «poireaux et une persique », excellent fruit, se trouvèrent être

un fouet et un couteau ; « des passereaux et un chasse-mouches, » furent des

raisins secs et du miel ; une « toge de festin et une toge de Forum, » un

morceau de pâte crue et des tablettes ; « un tuyau et un pied » (mesure)

firent paraître un lièvre et une sandale ; une « murène (poisson rare) et

une lettre » devinrent une botte de poirée et un rat lié avec une grenouille

; enfin un « oreiller » fut une corde à étrangler.

Les Romains ont un singulier moyen d'engager, au milieu des festins, leurs

convives à jouir des plaisirs de la vie, moyen qui, tout philosophique qu'il

soit, ne me plaît guère : c'est de faire placer sur la table même un

squelette humain. J'en ai vu un construit en argent et disposé de manière à

ce qu'au moyen d'une petite chaîne de même métal, on mettait en mouvement

toutes ses articulations. Le maître de la maison l'animait ainsi dé temps en'

temps, puis s'écriait ensuite : « Combien l'homme est peu de chose ! la vie ne

tient qu'à un fil ! voilà ce que nous serons quand l'enfer nous aura engloutis

; parfumons nos, cheveux, couronnons-nous de roses, la mort approche,

hâtons-nous de vivre. »

La plupart des soupers se terminent parle partage aux convives des restes du

dernier service. Chacun choisit ce qu'il veut pour envoyer à ses parents ou à

ses amis. Les Mappae servent à envelopper ce butin friand.

Les dieux de la maison ne sont point oubliés dans le partage : deux petits

esclaves, en tuniques blanches, les apportent et les posent sur la table, autour

de laquelle un troisième promène une coupe de vin, en disant à haute voix :

« Que ces dieux nous soient propices ! » Ensuite on leur offre des mets, on

leur fait des libations, on mêle à leur nom le nom de l'Empereur et l'on prie

le ciel de combler le prince de félicités, sans oublier de faire des voeux

pour soi-même. Alors, si l'on ne veut pas se baigner une seconde fois, usage

qui commence à s'introduire, on dépouille la synthèse, on demande ses

chaussures à l'esclave qu'on a amené avec soi, et qui a dû en prendre soin on

lui crie d'allumer la torche et l'on se quitte en se souhaitant réciproquement

la santé du corps et de l'esprit.

Voilà, cher Induciomare, quels sont les repas chez les Romains. Si j'avais

uniquement voulu t'éblouir, t'étonner par des choses extraordinaires, je

t'aurais parlé d'un souper qui a eu lieu dernièrement, et dans lequel on a

déployé toutes les ressources de l'art du mécanicien joint à celui des

cuisiniers, pour offrir un spectacle aussi dispendieux que magnifique. On

imagina de disposer la voûte du Triclinium de manière qu'elle s'ouvrit en deux

parties. Au moment du dernier service, on l'entendit craquer tout d'un coup ;

les convives, qui n'étaient point prévenus, voulurent prendre la fuite,

croyant que la maison s'écroulait, quand aussitôt ils virent descendre au

milieu d'eux un cercle immense, autour duquel pendaient des couronnes d'or et de

petites boites d'albâtre pleines de parfums, présents que le Père du festin

leur offrait. En même temps la table se garnissait d'un service complet,

composé de quantité de fruits et de pâtisseries qui, dès qu'on les touchait,

répandaient une odeur parfumée de safran.

Mais ce caprice d'un dissipateur ne pouvait figurer dans un récit où j'ai

voulu peindre la coutume générale ; si je t'en parle ici, c'est afin que si

jamais ce récit arrivait jusqu'à toi par une autre voie que la mienne, tu ne

t'imaginasses pas que je t'ai fait un tableau incomplet des habitudes des gens

riches de Rome.

LES TAVERNES.

L'immensité de

Rome est toujours pour moi une chose merveilleuse, et quand du haut du Janicule,

où j'aime à m'aller promener, je contemple cette agrégation prodigieuse de

maisons, j'ai peine à me persuader que ce soit une seule ville. Les Romains

eux-mêmes paraissent être dans cette idée, car ils ont divisé Rome en

quatorze villes contiguës qu'ils appellent Régions, et subdivisé ces régions

en près de deux cents Quartiers. Chaque région a un numéro d'ordre et un non

emprunté soit à quelque monument, soit à la localité principale de sa

circonscription, soit encore à sa situation topographique. Quatre régions sont

à l'orient, une au septentrion, cinq à l'occident, deux au midi, et deux au

centre des autres.

Les régions orientales sont la Ire, dite Porte Capène ; la IIe,

Mont Coelius ; la IIIe, Isis et Sérapis ; et la Ve,

Esquiline.

Celle du septentrion est la VIe, appelée Alta semita, le Haut

chemin, très-haut en effet, car cette région est située sur la Colline des

Jardins, qui domine le Champ de Mars de plus de deux cents pieds.

Les cinq de l'occident portent les numéros VII, VIII, IX, XI et XIV, et sont

désignées sous les noms de Voie Lata, Forum romain, Cirque Flaminius, Cirque

Maxime, et Transtibérine.

Les deux régions dites Piscine publique, XIIe, et Aventine, XIIIe,

sont celles du midi.

Enfin les deux du centre sont la Palatine, la Xe, et la Voie Sacrée,

la plus centrale de toutes, la IVe.

Les quartiers n'ont point de numéro d'ordre, mais seulement un nom, pris d'un

magistrat ou d'un monument et souvent encore tiré du genre d'individus qui les

habitent. Il serait superflu de te dire les deux cents noms de ces subdivisions

de Rome, mais je m'arrêterai à quelques-uns qui sont une vraie topographie

morale de la ville, et prouvent que dans ce monde de maisons il s'est établi

une espèce d'ordre qui ressemble un peu aux classifications politiques du

peuple. Au centre, les quartiers qui avoisinent le Forum romain sont

particulièrement habités par les riches, les nobles, et les marchands qui

vivent aux dépens de ces deux classes. La plèbe occupe les extrémités, ce

sont les manoeuvres et les ouvriers : ainsi au bout du Coelius, dans la IIe

région, on trouve les quartiers des constructeurs, des loueurs d'ânes, des

ouvriers en laine ; dans la Ve région, sur l'Esquilin, il y a ceux

des brûleurs de cadavres, et des frotteurs de parfums genre de professions qui

vont ensemble dans la VIIe, au pied du Quirinal, vers la Colline des

Jardins, habitent les éleveurs de chèvres, les herbagers, les affranchis, les

pêcheurs, les ciseleurs, les constructeurs de litières, les tabletiers ; les

marchands ambulants peuplent la région Transtibérine la XIVe. Là

aussi sont les porteurs de litières au service des citoyens qui n'ont ni une

litière ni des porteurs à eux. Le quartier qu'ils occupent est appelé camp

des lecticaires, du peu d'importance de ses habitations, qui ne valent guère

mieux que des tentes.

Une fois que ces différentes nuances du grand tableau que j'ai sous les yeux me

furent connues, je me livrai à l'examen de quelques parties, et les tavernes,

étroits locaux dans lesquels les petits marchands font leur négoce ou exercent

leur industrie, attirèrent d'abord mon attention. Dans une société, ainsi que

dans une immense forêt, on aperçoit aisément les sommités, mais il est

difficile de voir ce qui est au bas. Or, les tavernes sont dans ce cas-là :

c'est dans les tavernes que vivent les petites gens, la plèbe, toute cette

foule de travailleurs qui sont les agents, les fabricateurs, et comme la

matière première du luxe, de la grandeur éblouissante, de la magnificence qui

fait de Rome la merveille du monde. Les tavernes donnent à la ville une

physionomie toute particulière, un aspect très pittoresque, très gai, très

animé. Elles se composent pour l'ordinaire d'une chambre de neuf à dix pieds

carrés environ, et d'un petit étage au-dessus où loge le marchand. La

devanture est occupée par une large baie ouverte pendant le jour, et fermée la

nuit au moyen de planches glissant dans deux rainures, l'une au linteau du

plafond, l'autre sur le seuils, et assujetties ensuite avec une chaîne, et une

barre tournante dont l'axe tient aux volets de la fermeture.

Il y a des tavernes dans de simples baraques de bois couvertes en planches et

adossées à une maison ; mais en général les tavernes font partie d'une île,

dont elles bordent la lisière au rez-de-chaussée. C'est si bien là leur place

habituelle que le nom leur en est resté, et que souvent on dit une île pour

une taverne. Quoique dans ces étroits locaux on mesure pour ainsi dire l'air et

le jour à ceux qui les habitent, quoique plusieurs n'aient point de logement

pour le marchand et sa famille, qui sont obligés d'aller coucher au faîte de

la maison, dans des cœnacula cependant ces cases se louent fort cher,

surtout dans les quartiers du centre ; le produit en est si avantageux, que de

riches propriétaires en font entourer leurs somptueuses et vastes demeures,

pour se créer par là un revenu quelquefois très considérable.

On trouve des tavernes dans toutes les rues, mais principalement sur les places

publiques et sous les portiques de certains monuments, tel que le Cirque Maxime,

par exemple, dont je parlerai plus tard avec détail. Le même instinct, ou la

même nécessité qui a conduit telles classes de citoyens ou d'habitants de

Rome à se loger dans tel quartier plutôt que dans tel autre, a de même

réglé, en quelque sorte, la distribution des tavernes dans les divers

quartiers de la ville, suivant leur nature et leur genre ; car il y a des

tavernes de toutes sortes, depuis celles où l'on trouve les objets du luxe le

plus recherché, jusqu'à celles où l'on vend à la plèbe les aliments communs

dont elle se nourrit.

Les endroits où il existe le plus de tavernes de haut étage, sont d'abord la

voie Sacrée, qui passe au milieu des plus opulentes régions; ensuite le

quartier situé au midi du Forum romain, et le Champ-de-Mars. La voie Sacrée,

depuis l'angle oriental du mont Palatin jusqu'à l'Arc de Fabius, est peuplée

de tous les fournisseurs des milles bagatelles brillantes qu'on offre en

présent aux femmes, telles que des éventails en plumes de paon, des boules de

cristal, des osselets d'ivoire, des tablettes à écrire, des coffrets de bois

précieux, des dés, des tables à jouer, et cent autres colifichets semblables.

Il y a encore dans cette rue des marchands de drogues médicinales', et des

ciseleurs.

A partir de l'Arc de Fabius, dans toute la traversée du Forum on ne trouve plus

sur la voie Sacrée que quelques tavernes de banquiers. En effet, le Forum est

le centre des affaires sérieuses ; on n'y vient que pour s'occuper de procès,

d'intrigues politiques, de nouvelles, de ventes, de prêts, d'usures d'argent,

de remboursements, etc. ; on n'a pas le temps d'y penser, aux futilités ;

voilà pourquoi les marchands se sont réfugiés en deçà de l'Arc de Fabius,

quartier moins bouillant, moins agité, où les passants peuvent s'arrêter,

voir, et se laisser tenter.

Si le Forum est comme un lieu mort pour les vendeurs d'objets de luxe, parce

qu'il n'y a ni tavernes ni maisons sur cette place, comme je l'ai déjà dit,

en-revanche, les taverniers, toujours avisés, se sont postés à ses abords, du

côté du midi, derrière la basilique Julia : on voit là un quartier dit Vicus

Tuscus presque rempli de marchands de soieries. La soie est une espèce de laine

très fine, que les Sères, peuple d'Asie, récoltent sur les feuilles des

arbre, de leurs forêts. On y trouve aussi des parfumeurs et des pigmentaires.

Ces derniers sont des débitants de drogues, telles que la ciguë, la

salamandre, l'aconit, les chenilles de pin, la buprestis, la mandragore, les

cantharides, etc.

Vis-à-vis, ou plutôt en parallèle, au pied du mont Capitolin, derrière le

temple et le Trésor de Saturne, le quartier d'Argilète est peuplé de

marchands de chaussures élégantes, dont les jeunes gens et les femmes se font

une parure. Les taverniers sont encore très bien placés dans ces deux endroits

: non seulement ils se trouvent aux deux débouchés du Forum de ce côté, mais

encore en partie sur le chemin du Champ de Mars, quartier très fréquenté,

lieu de récréation et d'affaires pour la ville, rendez-vous quotidien des

riches bien plus encore que des pauvres. En se reliant ainsi au Champ de Mars,

leurs tavernes font comme une longue traînée de luxe, car dans cette « ville

aux monuments » plusieurs des beaux portiques qui la décorent servent encore,

de refuge à tous ces pourvoyeurs de l'opulence, et c'est, par exemple, au

portique des Argonautes ou de Neptune, près des Septa Julia, qu'on trouve les

marchands de riches habits. Les environs des Théâtres, des Cirques, des Bains,

et généralement de tous les lieux où le-peuple se réunit en masse, sont

envahis par les marchands de vins, les débitants d'aliments cuits, les salsamentaires,

vendeurs de porc salé, et les botulaires, vendeurs de boudins. Dans le

Vélabre majeur, près du Forum Piscarium, on trouve les pâtissiers, les

bouchers, et les marchands d'huile. Après le choix de l'emplacement, il y a

encore deux choses très importantes observées par les marchands pour faire

distinguer leurs tavernes entre elles, c'est l'enseigne, et l'étalage dit

l'oculifère ou porte-à-l'oeil. L'enseigne se compose ordinairement de quelque

figure hideuse, ou d'un petit bas-relief en terre cuite, dont le sujet est

relatif à la profession du tavernier. Un marchand de vin suspend à sa porte

une couronne de lierre, attribut de Bacchus. L'oculifère, supplément ou

complément de l'enseigne, consiste dans une exhibition ingénieusement

arrangée des marchandises en vente. Afin de mieux frapper la vue des passants,

de séduire les curieux, de tenter les acheteurs, on leur barre pour ainsi dire

le passage en formant cet étalage sur la façade de la taverne, en dehors de la

porte, et empiétant sur la voie publique.

Les étals de luxe sont naturellement ceux auxquels cela réussit le mieux ;

cependant, les autres, même ceux qui paraissent se prêter le moins à ce genre

de séduction, ont aussi leur montre : le marchand de vin étale des bouteilles,

enchaînées, pour les garantir contre les voleurs ; le boucher expose sa viande

en dehors, et quand c'est de la chèvre, la pare avec quelques petits rameaux de

myrte, indice que l'animal dont elle provient a été élevé dans un pâturage

planté de cet arbuste et que la chair en sera plus tendre ; le marchand

d'aliments cuits place des tétines de truie, des foies, des oeufs, et en

général un échantillon des menus mets qu'il débite, dans des vases de verre

pleins d'eau, où, par un effet d'optique assez simple, ils paraissent plus gros

qu'ils ne sont en effet ; dans la taverne du salsamentaire, des centaines de

jambons ou de pièces de lard pendent du plafond ; dans d'autres on voit,

accrochés aux murs, des bottes de légumes, ou des fromages ronds traversés

dans leur centre par un brin de genêt. Cette coutume si rationnelle et si bien

entendue des petits commerçants, fait que Rome ressemble à une taverne

immense.

Chaque espèce de

taverne a son nom propre : on nomme Popinae celles où l'on vend des,

aliments cuits Ce nom vient de la manière dont elles s'approvisionnent

ordinairement : les popes, sacrificateurs victimaires, vendent aux taverniers

leur part des victimes, de là le nom de Popinae donné aux petits

établissements où se débitent ces viandes. Les taverniers s'approvisionnent

encore, mais sans trop s'en vanter, avec les chairs des sangliers, des cerfs, et

des ours, que l'on fait combattre contre des hommes dans certaines fêtes

publiques. On ne peut songer sans frémir qu'un homme qui mange de l'ours exhale

ensuite l'odeur de cette viande nourrie du sang et repue de la chair d'un autre

homme !

C'est dans les Popinae que se prépare la nourriture du peuple, des

esclaves et des artisans. On y trouve tous les comestibles dont ils composent

ordinairement leurs repas : des lupins, pois cuits à l'eau, et qui, mangés

froids, nourrissent et désaltèrent tout ensemble: des cicers, autre sorte de

pois qu'on vend bouillis ou frits ; des fèves avec leurs cosses, ou des choux

crus, et quelques autres légumes assaisonnés dans du vinaigre ; des noix

frites ; de la polenta, gruau d'orge, des bettes, dont la fadeur naturelle

disparaît dans une sauce composée de vin et de poivre ; des têtes de moutons

bouillis, surtout de la viande de porc, cette bonne chair que nous aimons tant,

fraîche ou salée, et des saucisses, dont ils sont grands amateurs, le tout

avec force ail, force ciboule, et autres ingrédients extrêmement relevés, et

accompagné d'un pain grossier de froment ou d'orge nommé pain plébéien. Les

petites gens trouvent à se rassasier dans ces tavernes pour deux as environ.

Les aliments y sont toujours prêts, et en cuisson perpétuelle et publique. Une

espèce de table en maçonnerie, dans laquelle sont scellées quatre urnes,

grands vases de terre cuite, qui servent à conserver les comestibles, occupe

presque toute la devanture de la taverne. En retour d'équerre est un fourneau

où une femme fait la cuisine ; et derrière le fourneau, sont trois gradins

couverts de diverses petites mesures de capacité.

Ces humbles établissements, où il fait une chaleur étouffante, et dans

lesquels règne une malpropreté extrême, sont les asiles de la joie, le

rendez-vous des esclaves, qui, pendant que leurs maîtres soupent en ville, ou

se récréent à quelque fête publique où ils les ont conduits, viennent les

attendre dans ces endroits. Assis sur des bancs, ils y passent le temps à boire

du vin, surtout du vin cuit de l'île de Crète ; à manger des gâteaux de

farine et de fromage ; des Bardeaux ayant la forme d'une tuile de bois, gâteaux

un peu grossiers, faites de farine d'ers avec du vin ; à jouer aux dés, à

raconter ce qui se passe dans la maison, et à médire de leurs maîtres, pour

se venger des mauvais traitements qu'ils en endurent. Une Syrienne, servante ou

maîtresse du lieu, récrée ses hôtes, par une danse de son pays : coiffée.

d'une petite mitre grecque, elle contourne ses hanches, contracte son corps de

cent manières différentes, souvent très libres, et accompagne du claquement

de longues castagnettes de roseaux cette danse, où les bras et les jambes sont

presque immobiles. Souvent une misérable courtisane prend une flûte, et la

troupe servile se met à bondir en faisant retentir l'air de paroles assorties

à la scène de ces ébats. Les Popinae sont le repaire de tout ce que

Rome a de plus vil, de plus misérable, de plus abject : on y trouve souvent des

voleurs, des assassins, des mariniers, des esclaves fugitifs, parmi des

bourreaux, des faiseurs de cercueils, et des prêtres de Cybèle étendus et

ronflant à côté de leurs, muettes cymbales, qu'ils vendent quelquefois pour

satisfaire leur intempérance. Les maîtres de ces tavernes ne valent pas mieux

que leurs hôtes ; la plupart n'ont pas même de vêtement et sont ordinairement

nus, avec un simple caleçon ; les moins misérables ont une tunique de lin.

Il y a un autre

genre de tavernes pour les gens d'une condition un peu plus relevée, quoique

encore inférieure : ce sont les Thermopoles. On y vend des boissons chaudes, du

vin cuit, du vin doux, de l'hydromel et du miel,. Leurs habitués sont

particulièrement des Grecs, espèce de faux philosophes qui, enveloppés du

Pallium, se couvrant soigneusement la tête, et chargés de livres et de

sportules, s'arrêtent pour discourir entre eux à la dérobée, vous ferment le

passage, et vous assomment de sentences. Ont-ils enlevé ou amassé quelque

chose, ils boivent chaud, en couvrant leur tête légère, et quand ils ont bien

bu, qu'ils ont grecqué et pergrecqué, comme on dit (leur

intempérance a fait forger ces verbes, qui signifient boire dans de grandes

coupes, et boire pur, ils s'en retournent à demi ivres, dissimulant leur

ivresse sous un air mélancolique.

Les Tavernes Vinariae sont celles où des marchands détaillent aux

personnes qui n'ont point de provisions chez elles, des vins de toutes

qualités, qu'assez ordinairement ils mélangent d'eau, pour augmenter leur

bénéfice, ce que le peuple de notre pays, si passionné pour le vin,

regarderait comme un véritable empoisonnement. Elles sont fréquentées par la

plèbe, qui souvent même y passe la nuit. A propos de ces tavernes et de celles

où l'on vend des fruits, il y en a où la vente se fait pour le compte d'un

riche citoyen, qui les alimente du produit de ses domaines. On les reconnaît en

ce qu'elles sont ordinairement situées en bordure d'une île, et qu'il y a une

communication avec l'intérieur de la maison du maître.

Un endroit à noter encore, où l'on trouve aussi beaucoup de belles tavernes,

surtout pour les objets d'art et de luxe, c'est la Villa publica,

particulièrement du côté de la place des Septa Julia. Les curieux, les

amateurs s'y portent en foule, et la réunion de ces tavernes, où Rome étale

les trésors de son opulence, provoque bien des tentations, fait naître bien

des désirs, et rend malheureux des gens qui ont la passion de ces objets,

presque tous inutiles, mais qu'ils mettraient leur bonheur à posséder.

Ce fut dans une de ces tavernes que j'appris à connaître la pourpre, sur

laquelle tu me demandes quelques détails. Cette étoffe précieuse est

foncièrement rouge, mais d'un rouge qui varie depuis la teinte la plus

éclatante jusqu'à la plus sombre. Au commencement de ce siècle on préférait

celle qui tirait sur le violet, puis l'écarlate devint en honneur. Maintenant

on considère comme la plus belle celle qui a la couleur du sang figé paraît

noirâtre de face, et brillante regardée devant le jour. Cette belle pourpre

s'expédie de Tyr, ville d'Asie. Elle est de beaucoup supérieure à l'écarlate

qui se fabrique en Italie même, à Tarente. La pourpre tyrienne est teinte dans

une liqueur qui vaut plus de mille deniers la livre ; c'est une véritable

essence, obtenue par la cuisson jusqu'à évaporation de quinze parties de

liquide sur seize. Un poisson de mer, appelé pourpre, fournit cette riche

teinture ; il la porte dans une petite veine blanchâtre située au milieu de

son gosier, et sa couleur naturelle est un rose obscur. Les pêcheurs tâchent

de prendre les pourpres vivantes ; parce que ce n'est qu'au moment de mourir

qu'elles dégorgent leur suc. On tire les grandes de leur conque pour le leur

enlever ; les petites sont écrasées dans la conque même, et d'un seul coup,

sans quoi la liqueur tinctoriale ne vaudrait rien. La belle pourpre, qui est une

nuancé combinée du violet et de l'écarlate, s'obtient par un mélange de deux

tiers de suc de buccin, autre poisson de mer, avec la véritable pourpre. On

imite cette teinture à Aquinum, ville du Latium ; mais un connaisseur un peu

exercé reconnaît aisément l'imitation. Pendant les dernières guerres

civiles, beaucoup de citoyens,. donnant carrière à leur goût pour la pourpre,

s'en faisaient faire des Paenula. Il y a une quinzaine d'années environ,

l'Empereur réprima ce luxe, et défendit à quiconque ne serait ni sénateur,

ni magistrat, de porter de la pourpre. Cette défense est toujours observée.

La Villa publica fait le malheur de tous ceux qui ne sont pas assez raisonnables

pour régler leurs désirs sur leur bourse. J'y ai vu des amateurs arrêtés

devant des coupes de myrrhe jaspées, devant de jeunes esclaves, devant des