Guillaume de RUBRUQUIS

Voyage

chapitres XLI à XLIX

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

Voyage

chapitres XLI à XLIX

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

de

envoyé de Saint Louis

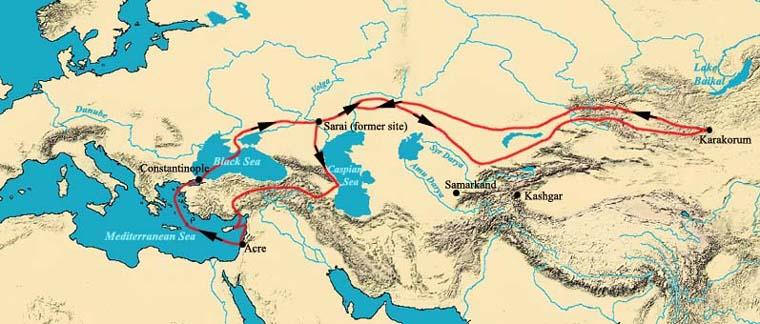

La route de Guillaume de Rubrouck (1253-55)

Wikipédia : Guillaume de Rubrouck (ou de Rubroeck), dit Rubruquis (1215-1295), né à Rubrouck, est un franciscain flamand, de langue latine, sujet et intime de Saint Louis. Il se rend en Mongolie en 1253-1254, pour évangéliser les Mongols, précédant ainsi Marco Polo. Il visite Karakorum, la capitale de l'Empire dont il donnera quelques descriptions. Ne pouvant, à son retour, joindre le roi, il lui écrit une longue lettre relatant son voyage dans l'Empire mongol, source essentielle et grande œuvre littéraire, mais qui ne connaîtra jamais la popularité du livre de Marco Polo.

Vers la mi-carême, le fils de Guillaume l’orfèvre dit à Mangu-Khan que l’ouvrage qu’il avait commandé de faire, et dont j’ai déjà parlé ci-dessus, était achevé. Il faut savoir que Mangu a à Caracorum un très grand terrain près les murailles de la ville, qui est ceint d’un mur de brique ainsi qu’un cloître de nos monastères. En ce lieu il y a un grand palais, où il festoie solennellement deux fois l’an ; d’abord au printemps, quand il passe par là, et puis en été, à son retour ; cette seconde fois est la plus grande fête ; alors tous les seigneurs et gentilshommes éloignés de plus de deux mois de chemin de la cour s’y trouvent, et le Khan leur fait à tous des présents d’habits et autres choses, en quoi il montre sa gloire et sa magnificence. Près de ce palais il y a plusieurs autres logis spacieux, comme des granges, où l’on garde les vivres, les provisions et les trésors. Et parce qu’il n’eût pas été bienséant ni honnête de porter des vases pleins de lait ou d’autres boissons en ce palais, ce Guillaume lui avait fait un grand arbre d’argent, au pied duquel étaient quatre lions aussi d’argent, ayant chacun un canal d’où sortait du lait de jument. Quatre vases étaient cachés dans l’arbre, montant jusqu’au sommet et de là s’écoulant en bas. Sur chacun de ces muids ou canaux il y avait des serpents dorés, dont les queues venaient à environner le corps de l’arbre. De l’une de ces pipes coulait du vin, de l’autre du caracosmos ou lait de jument purifié, de la troisième du ball ou boisson faite de miel, et de la dernière de la téracine faite de riz. Au pied de l’arbre, chaque boisson avait son vase d’argent pour la recevoir. Entre ces quatre canaux, tout au haut, était un ange d’argent tenant une trompette, et au-dessous de l’arbre il y avait un grand trou, où un homme se pouvait cacher, avec un conduit assez large qui montait par le milieu de l’arbre jusqu’à l’ange. Ce Guillaume y avait fait au commencement des soufflets pour faire sonner la trompette, mais cela ne donnait pas assez de vent.

Au dehors du palais, il y a une grande chambre où ils mettent leurs boissons, avec des serviteurs tout prêts à les distribuer, sitôt qu’ils entendent l’ange sonnant la trompette. Les branches de l’arbre étaient d’argent, comme aussi les feuilles et les fruits qui y pendaient. Quand donc ils voulaient boire, le maître sommelier criait à l’ange qu’il sonnât la trompette, et celui qui était caché dans l’arbre soufflait bien fort dans ce vaisseau ou conduit allant jusqu’à l’ange, qui portait aussitôt sa trompette à la bouche et sonnait hautement ; ce qu’entendant les serviteurs et officiers qui étaient dans la chambre du boire, faisaient en un instant couler la boisson de leurs tonneaux, qui était reçue dans ces vaisseaux d’argent d’où le sommelier la tirait pour porter aux hommes et aux femmes qui étaient au festin. Le palais du Khan ressemble à une église ayant la nef au milieu, et aux deux côtés deux ordres de colonnes ou piliers, et trois grandes portes vers le midi ; vis-à-vis la porte du milieu était planté ce grand arbre ; le Khan était assis au côté du nord en un lieu haut élevé, pour être vu de tous. Il y a deux escaliers pour monter à lui, par l’un desquels monte celui qui lui apporte sa viande et sa coupe ; il descend par l’autre. L’espace du milieu entre l’arbre et ces escaliers est vide, car là se tiennent ceux qui lui portent son manger, comme aussi les ambassadeurs qui apportent des présents au Khan, qui est là élevé comme un Dieu. Au côté droit, vers l’occident, sont tous les hommes, et au gauche à l’orient les femmes, car le palais s’étend en longueur du septentrion au midi. Du côté droit, près des piliers, il y a des places élevées en forme de théâtre, où se mettent les fils et frères du Khan, et à gauche il y en a d’autres pour ses femmes et filles. Il n’y a qu’une de ses femmes qui soit assise auprès de lui, mais un peu moins haut qu’il est lui-même.

Quand donc le Khan sut que cet ouvrage de l’arbre était achevé, il commanda à Guillaume de l’accommoder en sa place. Et environ le dimanche de la Passion, le Khan s’en alla vers Caracorum, avec ses petites maisons ou pavillons, laissant ses grandes derrière. Le moine et nous le suivîmes, et il nous envoya une autre bouteille de vin. En allant il passa par des pays fort montagneux, où il faisait de grands vents et un froid bien âpre, et il y tomba abondance de neige. Sur quoi il nous envoya sur la mi-nuit pour nous demander des prières à Dieu, pour que le vent et le froid cessassent, d’autant que tous les bestiaux du pays étaient en grand danger de périr, car alors les mères étaient prêtes de faire leurs petits. Le moine aussitôt lui envoya de l’encens pour qu’il le mît lui-même sur les charbons pour l’offrir à Dieu. Je ne sais s’il le fit ou non, car je n’en vis rien ; mais je sais bien que la tempête, qui avait duré deux jours entiers, cessa aussitôt.

A la veille du dimanche des Rameaux nous approchions de Caracorum, et sur le point du jour nous bénîmes des rameaux où il n’y avait point encore de verdure ; puis, environ sur les neuf heures du matin, nous entrâmes dans la ville, portant la croix haute, élevée avec la bannière.

Le soir s’approchant, Guillaume nous emmena en sa maison pour souper et nous reçut là avec grande joie ; sa femme était fille d’un sarrasin et, née en Hongrie, parlait bon français. Nous trouvâmes aussi là un autre homme, nommé Basile, fils d’un Anglais, né aussi en Hongrie, et parlant plusieurs langues. Après souper on nous ramena en notre petit logement, que les Tartares nous avaient donné auprès de l’église et de l’oratoire du moine. Le lendemain le Khan entra dans son palais, où le moine, les prêtres et moi le fûmes visiter, mais ils n’en voulurent jamais permettre l’entrée à mon compagnon, à cause de l’inconvénient qui lui était une fois arrivé de marcher sur le seuil de la porte. J’avais fort consulté en moi-même si j’y devais aller ou non, craignant d’un côté d’offenser et scandaliser les chrétiens si je les eusse quittés, et d’autre part de déplaire au Khan ; j’appréhendais que le bon dessein que j’avais et dont j’espérais venir à bout ne fût empêché. Je résolus donc d’y aller, encore que d’autre part je ne remarquasse parmi eux qu’actions pleines de sorcellerie et d’idolâtrie. A cause de cela ailleurs je ne faisais autre chose que prier continuellement et à haute voix pour l’Église chrétienne et pour le Khan même, qu’il plût à la bonté divine de le convertir et amener à la voie du salut.

Nous entrâmes en ce palais, qui était en bon ordre et bien paré. En été on y fait venir des eaux par des canaux de tous les côtés pour l’arroser et rafraîchir. Ce lieu était plein d’hommes et de femmes, et nous nous présentâmes devant Mangu-Khan, ayant derrière nous ce grand arbre d’argent avec tous les vaisseaux et ornements qui occupaient une bonne partie de la salle. Les prêtres lui apportèrent deux petits pains et des fruits dans un bassin d’argent qu’ils bénirent en les lui présentant ; et le sommelier les prit, et les donna au Khan assis en un lieu fort élevé ; il commença à manger de l’un de ces pains et envoya l’autre à son fils et à un de ses frères le plus jeune, que les nestoriens instruisaient. Ce frère savait quelque chose de l’Évangile et envoya quelquefois querir ma Bible pour la voir. Après les prêtres, le moine fit ses prières aussi, et moi après lui ; le Khan nous promit alors de venir le lendemain en notre église, qui était assez grande et belle, car elle était toute tapissée de draps d’or et de soie ; mais le lendemain il s’en alla de Caracorum, priant les prêtres de l’excuser s’il n’allait en leur église, et qu’il n’osait y entrer, parce qu’il avait été averti qu’on y avait porté des corps morts. Pour le moine, les autres prêtres et moi, nous ne laissâmes pas de demeurer à Caracorum, afin d’y pouvoir célébrer la fête de Pâques.

Guillaume l’orfèvre nous avait fabriqué un fer pour faire des hosties. Il possédait de certains ornements qu’il avait fait accommoder pour lui, car il avait quelque connaissance des bonnes lettres et faisait la fonction de clerc en l’église. Il avait fait faire aussi une image de la Vierge en sculpture, à la façon de France, et à l’entour toute l’histoire de l’Évangile, bien et artistement gravée, avec une boîte d’argent pour garder le saint-sacrement, et dans les côtés il y avait de petites cellules faites avec beaucoup d’art, où il avait mis des reliques. Il fit faire aussi un oratoire sur un chariot très beau et bien peint d’histoires saintes. Je bénis ses ornements et fis faire des hosties à notre mode, et les nestoriens m’assignèrent, pour officier, le lieu de leur baptistère, où il y avait un autel. Je célébrai donc le jeudi saint et le jour de Pâques, je donnai la communion au peuple, avec la bénédiction de Dieu, et la veille de Pâques plus de soixante personnes furent baptisées en très bel ordre et cérémonie, ce dont il y eut grande réjouissance entre tous les chrétiens.

Il arriva que Guillaume l’orfèvre fut fort malade ; comme il commençait à se mieux porter et à recouvrer peu à peu sa santé, le moine, l’étant venu visiter, lui donna une potion de rhubarbe, ce qui le pensa faire mourir. Le voyant changé si subitement, je lui demandai ce qu’il pouvait avoir mangé ou bu qui l’eût mis en si piteux état ; il me dit que c’était le moine qui lui avait fait prendre deux écuelles pleines de breuvage, qu’il avait pris pour eau bénite. Je fus trouver le moine, et lui dis assez nettement ou qu’il allât, comme un apôtre, faire des miracles par la vertu des prières et de la grâce du Saint-Esprit, ou qu’il se comportât en médecin seulement et selon la science de la médecine, lui reprochant d’avoir donné une si forte et si dangereuse boisson à un malade sans y être préparé, comme si c’eût été une chose sacrée et bénite ; que si cela venait à la connaissance du monde, il en serait fort blâmé. Depuis cela il fut plus réservé et se garda plus de moi que jamais.

Environ ce même temps, le prêtre ou archidiacre Jonas devint aussi fort malade, et ses parents et amis envoyèrent querir un devin sarrasin, qui leur dit qu’un certain homme maigre qui ne buvait, ni ne mangeait, ni ne couchait en un lit était fâché contre lui, et que si le malade pouvait obtenir sa bénédiction, il recouvrerait sa santé ; ils jugèrent aussitôt que celui-là, que le devin avait désigné était le moine ; et environ la minuit, sa femme, sa sœur et son fils le vinrent trouver, le priant et conjurant de venir donner sa bénédiction au malade ; ils nous éveillèrent aussi, afin que nous le priions d’y aller ; mais le moine nous dit de le laisser en repos et de ne nous point mêler de cela, d’autant que ce prêtre avec trois autres avaient de mauvais desseins contre nous, ayant résolu d’aller à la cour pour obtenir de Mangu-Khan que nous fussions tous chassés de ce pays-là. Toutefois, aussitôt qu’il fut jour, je ne laissai pas d’aller voir ce pauvre prêtre, qui avait un grand mal de tête et crachait le sang. Je lui dis que ce devait être un apostume, et lui conseillai alors, le voyant en si mauvais état, de reconnaître que le pape était le père et le chef de tous les chrétiens ; ce qu’il fit aussitôt, promettant devant tous que, si Dieu lui rendait la santé, il irait lui-même baiser les pieds du pape, et ferait de bonne foi tout son pouvoir afin que le Saint-Père voulût envoyer sa bénédiction au Khan. Je l’avertis aussi que s’il pensait avoir quelque chose en sa possession qui appartint à autrui, il la restituât. Il me répondit qu’il ne pensait pas avoir rien de semblable. Se trouvant un peu mieux, il me pria d’aller querir le moine, ce que je fis. Le moine, pour la première fois, n’y voulut pas venir ; mais quand il sut que le malade se portait un peu mieux, il y alla avec la croix, et moi je lui portai dans la boîte de Guillaume le corps de notre-Seigneur, lequel j’avais réservé depuis le jour de Pâques, à la prière de notre bon orfèvre. Le moine, étant arrivé, commença de frapper le malade avec ses pieds, pendant que le malade les embrassait avec grande humilité. Et moi je lui dis que c’était la coutume de l’Église romaine que le malade reçût le saint-sacrement, comme un viatique pour se munir contre les efforts et les embûches de Satan ; il reçut de mes mains le sacrement, à la façon de l’Église romaine. Après le moine demeura auprès de lui, et, en mon absence, lui donna je ne sais quelle potion mais le lendemain il commença à ressentir les tourments de la mort.

Après que nous eûmes chanté et dit sur lui les prières pour les mourants, le moine me donna avis de nous retirer, à cause que si je me fusse trouvé présent à cette mort, je n’eusse plus pu entrer en la cour de Mangu-Khan par l’espace d’un an entier ; et tous les assistants me dirent que cela était ainsi, me priant de m’en aller, pour n’être privé d’une telle faveur. Aussitôt que ce pauvre homme fut trépassé, le moine me dit que je ne me misse en peine de rien, et que lui l’avait fait mourir par ses prières, d’autant qu’il nous était contraire, que lui seul était savant entre eux, tout le reste n’étant que des ignorants, que dorénavant Mangu-Khan et tous ses sujets nous obéiraient mieux ; et sur cela il me déclara la réponse qu’avait faite le devin ; à quoi n’ajoutant guère de foi, je m’enquis des prêtres amis du défunt, si cela était ainsi ou non ; ce qu’ils m’assurèrent être très vrai, mais qu’ils ne savaient pas s’il avait été averti premièrement de cela ou non. En suite de quoi je remarquai que le moine fit venir en son oratoire ce devin et sa femme, et leur fit cribler de la poudre pour faire une sorte de sortilège ; il avait aussi avec lui un certain diacre de Russie, qui lui servait à ces sortilèges-là. Ce qu’ayant aperçu, je fus grandement étonné, et eus horreur de la méchanceté de cet homme, et lui dis doucement, en l’appelant mon frère et mon ami, qu’un homme rempli du Saint-Esprit, et qui prêchait les autres, ne devait pas consulter ainsi les devins, puisque tout cela était défendu sous peine d’excommunication. Alors il se mit à s’excuser, comme n’ayant jamais usé de ces choses. J’avais grand déplaisir de ne le pouvoir quitter, à cause que j’avais été logé avec lui par le commandement du Khan, si bien que sans une permission spéciale du prince je ne pouvais m’en séparer comme j’eusse désiré.

Pour ce qui est de la ville de Caracorum, Votre Majesté saura qu’excepté le palais du Khan, elle ne vaut pas la ville de Saint-Denis en France, dont le monastère est dix fois plus considérable que tout le palais même de Mangu. Il y a deux grandes rues : l’une dite des Sarrasins, où se tiennent les marchés et la foire ; plusieurs marchands étrangers y vont trafiquer à cause de la cour, qui y est souvent, et du grand nombre d’ambassadeurs qui y arrivent de toutes parts. L’autre rue s’appelle de Cathayens, où se tiennent tous les artisans. Outre ces deux rues, il y a d’autres grands lieux ou palais, où est la demeure des secrétaires du prince. Là sont douze temples d’idolâtres de diverses nations, et deux mosquées de sarrasins, où ils font profession de la secte de Mahomet, puis une église de chrétiens au bout de la ville, qui est ceinte de murailles faites de terre, où il y a quatre portes. A celle d’Orient l’on vend le millet et autres sortes de grains, qui d’ailleurs sont rares. A la porte d’Occident se vendent les brebis et les chèvres ; à celle du midi les bœufs et les chariots, et à celle du Nord les chevaux.

Or, suivant toujours la cour, nous y arrivâmes le dimanche avant l’Ascension, et le lendemain nous fûmes appelés devant Bulgay, le principal secrétaire et juge de la cour : à savoir le moine et toute sa suite, nous et tous les autres ambassadeurs et étrangers qui fréquentaient le logis du moine. Chacun fut introduit en particulier, et l’un après l’autre : le moine premièrement, puis nous, qui fûmes exactement interrogés par ce secrétaire, d’où nous venions, pourquoi et à quelle fin, en un mot à quoi nous étions propres et ce que nous désirions d’eux. Cette recherche si curieuse fut faite parce qu’on avait rapporté au Khan qu’environ quatre cents assassins ou meurtriers secrets étaient venus sous divers habits pour le tuer. La veille de l’Ascension nous allâmes par tous les palais du Khan ; je vis que quand il voulait boire on versait du koumis sur ses idoles de feutre.

Mangu-Khan a huit frères, trois du côté de sa mère et cinq du côté de son père. Il avait envoyé l’un de ses frères[1] utérins au pays des Assassins, lui commandant d’exterminer toute cette race de gens-là. Il en a envoyé un autre vers la Perse, où il est entré maintenant, pour de là aller, comme l’on croit, en Turquie, et conduire une armée contre Baldach et Vastace. Il en dépêche un autre vers Cathay, contre certains rebelles. Le plus jeune du côté maternel est retenu auprès de lui, et on l’appelle Arabucha ; il se tient au palais de sa mère, qui était chrétienne, et au service de laquelle a été Guillaume l’orfèvre, qui fut pris en Hongrie par des frères paternels du Khan, lorsqu’il envahit la ville de Belgrade, où était aussi un évêque normand de Belleville, près de Rouen, avec un neveu, que j’ai vu à Caracorum. Entre les prisonniers se trouva donc cet honnête Guillaume, qui fut donné à la mère de Mangu, parce qu’elle désirait grandement de l’avoir à son service. Quand cette dame fut morte, le sieur Guillaume fut au service d’Arabucha, avec tout le reste de ce qui était à la cour de sa mère, et, par le moyen de cet Arabucha, il vint à la connaissance de Mangu-Khan, qui lui fit faire ce grand ouvrage d’argent dont nous avons parlé, et pour lequel il lui avait donné tant de marcs d’argent.

Le Khan était allé visiter sa mère à quelque distance de sa ville de Caracorum. Le lendemain il s’en retourna à son palais, mais par un autre chemin, selon l’instruction de leurs devins et sorciers, qui ne veulent jamais que l’on retourne par la même voie qu’on est venu. D’ailleurs, pendant que la cour était là et après qu’elle se fut retirée, personne n’osait passer ni à pied ni à cheval par où elle avait demeuré, tant que l’on y apercevait quelque reste de feu ou de fumée.

Le même jour, quelques sarrasins se trouvèrent avec le moine, disputant contre lui ; et quand il vit qu’il ne pouvait se défendre par raisons contre eux et qu’ils se moquaient de lui, il ne put se tenir de leur décharger quelques coups d’un fouet qu’il tenait en main ; ce qui excita une telle rumeur, que cela vint jusqu’aux oreilles de Mangu, qui aussitôt nous fit faire commandement de ne plus demeurer à la cour, au lieu où nous avions accoutumé d’être.

Pour moi, j’avais toujours espérance de la venue du roi d’Arménie, aux environs de Pâques ; quelques gens arrivèrent de Bolac, où habitent quelques Flamands ou Allemands, que j’avais grand désir d’aller voir. Ils me dirent qu’un prêtre allemand devait venir à la cour. C’est pourquoi je n’osai pas demander à Mangu-Khan quelle était sa volonté sur notre demeure à la cour ou sur notre départ. Au commencement il ne nous avait donné que le terme de deux mois pour nous y arrêter, mais cinq mois entiers s’étaient écoulés, car nous étions à la fin de mai, et nous y avions toujours demeuré depuis le mois de janvier.

Mais enfin, voyant qu’il n’y avait aucune nouvelle de ce roi d’Arménie ni de ce prêtre flamand dont on nous avait parlé, et craignant d’être contraints de nous en retourner en hiver, dont nous avions déjà éprouvé les rigueurs excessives, je fis demander au Khan quelle serait sa volonté à notre égard ; que nous eussions été bien contents de demeurer là si tel était son plaisir ; mais que si nous avions à nous en retourner, il serait plus à propos et commode pour nous que ce fût en été et non en hiver. Le Khan me fit répondre là-dessus que je ne m’éloignasse point de lui et qu’il avait envie de me parler le lendemain. Mais je répliquai, si sa volonté était telle, que je le suppliais bien humblement l’envoyer querir le fils de Guillaume, d’autant que notre interprète n’était pas assez capable. Celui qui me vint parler de la part de Sa Majesté était sarrasin, il avait été ambassadeur vers Vastace, et, gagné par argent, il avait donné conseil à ce Vastace d’envoyer des ambassadeurs vers le Khan : car, lui avait-on dit, les Tartares devaient entrer sur ses terres. Ayant donc envoyé ses ambassadeurs, quand il connut les forces des Tartares, il les méprisa, et ne se soucia plus de faire la paix avec eux, qui n’étaient point venus en son pays, selon leur premier dessein. Car il faut remarquer que jamais ces gens-là ne prennent aucun pays par la force des armes, mais seulement par ruses et tromperies, si bien qu’ils ont subjugué et détruit la plupart du monde sous un beau semblant et prétexte de paix et d’amitié.

Le lendemain, qui fut le dimanche avant celui de la Pentecôte, je fus appelé et mené à la cour, où le premier secrétaire me vint trouver avec un de ceux qui versaient à boire au Khan, et plusieurs sarrasins, qui me demandèrent encore de la part du Khan pourquoi j’étais venu en ce pays-là ; à quoi je fis la même réponse que j’avais toujours faite, à savoir que j’étais venu vers Sartach, et de Sartach à Baatu, qui m’avait envoyé là : partant, que je n’avais rien à leur dire de la part de qui que ce fût, sinon leur prêcher la parole de Dieu, si c’était leur plaisir de l’écouter ; et qu’ils savaient bien ce que Baatu leur en avait écrit. A ces mots, ils me demandèrent quelles paroles de Dieu je leur voulais annoncer, estimant que je leur voulusse prédire quelques succès heureux, ainsi que plusieurs le font d’ordinaire. Je leur répondis que s’ils voulaient, je leur dirais quelle est cette parole de Dieu, pourvu qu’ils me fissent venir un bon interprète. Ils me dirent qu’ils en avaient déjà envoyé querir un ; que cependant je ne laissasse pas de dire, le mieux que je pourrais, par celui qui était là, et qu’ils m’entendraient bien ; et comme ils me pressaient fort là-dessus, je leur dis :

— Voici quelle est la parole de Dieu : Celui à qui on a donné plus de choses en charge, c’est celui de qui on en redemande davantage, et celui-là est le plus aimé à qui on remet plus de choses.

Et sur cela je fais savoir à Mangu-Khan que Dieu lui a donné beaucoup de biens : car de toute la grandeur, puissance et richesse qu’il possède, il n’en a rien reçu des idoles, mais d’un seul Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui tient en sa main tous les royaumes du monde et les transporte d’une nation à l’autre à cause des péchés. C’est pourquoi, s’il aimait Dieu, rien ne lui manquerait ; mais que s’il faisait autrement, il devait tenir pour assuré que Dieu lui redemanderait compte de tout ce qu’il avait, jusqu’au dernier denier.

A cela un des sarrasins dit :

— Y a-t-il personne au monde qui n’aime Dieu ?

Je lui répondis que Dieu disait que quiconque l’aimait gardait ses commandements et qui ne gardait ses commandements ne l’aimait pas. Lors ils me demandèrent si j’avais été au ciel pour savoir quels sont ses commandements.

— Non pas, dis-je, mais il les a donnés du ciel aux gens de bien ; et lui-même est descendu du ciel pour les enseigner à tout le monde ; nous avons toutes ses paroles dans les saintes Écritures, et nous reconnaissons par les œuvres des hommes s’ils les gardent ou non.

— Mais, me répliquèrent-ils, direz-vous que Mangu-Khan ne garde pas les commandements de Dieu ?

Je répondis que quand leur interprète serait vend, alors en la présence du Khan même, je réciterais, s’il lui plaisait, tous les commandements de Dieu, et il jugerait lui-même s’il les gardait ou non. Ainsi se départirent-ils de moi et rapportèrent au Khan que je disais qu’il était tuinien ou idolâtre et qu’il ne gardait pas les commandements de Dieu.

Le jour suivant il m’envoya son secrétaire, qui me dit de sa part qu’il y avait chez eux des chrétiens, des sarrasins et tuiniens, et que chacun d’eux disait que sa foi était meilleure que celle des autres ; et pour cela il nous commandait de venir tous ensemble devant lui et que chacun mît par écrit ce qu’il était de sa loi, pour voir laquelle était la plus véritable. Je rendis grâces à Dieu de ce qu’il lui avait plu toucher le cœur du Khan et le porter à ce bon dessein, et comme il est écrit que le serviteur de Dieu doit être doux et facile envers un chacun et non contentieux et injurieux, je dis que j’étais tout prêt de rendre compte de ma profession de foi chrétienne à quiconque me la demanderait. Le secrétaire mit tout par écrit, ce qui fut représenté au Khan ; il fut fait alors le même commandement aux nestoriens, à savoir de mettre par écrit tout ce qu’ils voudraient dire et de même aux sarrasins et tuiniens aussi.

Le lendemain, ce secrétaire nous fut envoyé derechef pour nous dire que le khan désirait fort savoir la cause de notre venue en ce pays-là ; à quoi je répondis qu’il le pouvait apprendre des lettres de Baatu ; mais ils me dirent que les lettres de Baatu étaient perdues et qu’il ne se souvenait plus de ce qu’il en avait écrit ; c’est pourquoi il voulait que nous le lui dissions nous-mêmes. Alors je m’enhardis de lui faire entendre que c’était entre autres choses le devoir de notre religion de prêcher l’Évangile à tout le monde, et qu’ayant ouï la renommée des peuples de Moal, j’avais eu un grand désir de les venir voir, et que durant cette résolution j’avais ouï dire aussi que Sartach était chrétien ; ce qui m’avait fait prendre mon chemin droit vers lui, et que mon souverain seigneur le roi de France lui avait écrit des lettres d’amitié et avec des paroles obligeantes, par lesquelles aussi il l’assurait de notre état et profession, le priant qu’il nous voulût permettre de demeurer parmi les peuples de Moal ; que sur cela Sartach nous avait envoyés à son père Baatu, et Baatu à Mangu-Khan, lequel derechef nous suppliions bien humblement de nous permettre la demeure en ses pays.

Tout cela fut écrit et rapporté au Khan, qui alors nous fit dire que nous demeurions trop longtemps en ses pays et que sa volonté était que nous nous en retournassions au nôtre, et qu’il demandait si nous voulions mener son ambassadeur avec nous. Je répondis à cela que je n’oserais pas me charger de mener son ambassadeur, d’autant qu’entre son pays et le nôtre il y avait de fortes et puissantes nations, de grandes mers et plusieurs fâcheuses montagnes à passer, et enfin que je n’étais qu’un pauvre religieux qui ne pouvais me charger de cela. Ce discours fini, il fut mis par écrit.

Avant notre départ toutefois le Khan désira qu’il y eût une conférence entre nous tous qui représentions les diverses croyances.

Nous nous assemblâmes donc la veille de la Pentecôte en notre oratoire, et Mangu-Khan nous envoya trois de ses secrétaires, pour être juges de nos différends, à savoir, l’un chrétien, l’autre sarrasin, et le troisième tuinien. Avant toutes choses, il fut proclamé de la part du Khan que son commandement, qui devait être reçu, était comme le commandement de Dieu même, qu’aucun n’eût à faire injure ou déplaisir à l’autre, ni n’excitât aucune rumeur et trouble qui pût en façon quelconque empêcher cette affaire, et cela sous peine de mort. Alors se fit un très grand silence, bien qu’il y eût une fort grande assemblée, car chacun des partis y avait convié les plus habiles et sages de la secte, outre plusieurs autres encore qui s’y trouvèrent.

(Nous croyons pouvoir supprimer la longue discussion théologique qui s’engage entre les représentants des divers dogmes, conférence qui d’ailleurs n’a d’autre conclusion qu’une large buverie où les nestoriens, les sarrasins et les idolâtres noient à qui mieux mieux la dissidence de leurs idées.)

Cette conférence ainsi achevée, les nestoriens et sarrasins chantaient ensemble à haute voix, mais les tuiniens ne disaient rien du tout. Après cela ils burent tous largement.

Le jour de la Pentecôte, Mangu-Khan, à qui l’on avait rapporté que je le tenais pour idolâtre, me fit appeler devant lui avec un tuinien contre qui j’avais disputé, et avant que d’entrer au palais, le fils de Guillaume, mon interprète, m’avertit de la résolution qu’on avait prise de nous en faire retourner en notre pays, et que je me gardasse bien de contredire. Étant arrivé en la présence du Khan, il me fallut mettre à genoux, et le tuinien aussi près de moi, avec leur interprète. Le Khan, se tournant vers moi, me parla ainsi :

— Dites-moi la vérité, si quand je vous ai envoyé mes secrétaires vous avez dit que j’étais tuinien.

— Monseigneur, lui répondis-je, je n’ai jamais tenu de telles paroles, mais s’il plaît à Votre Majesté impériale de m’écouter, je vous rapporterai les mots mêmes que j’ai prononcés.

Ce que je lui récitai de point en point ; alors il me dit qu’il croyait bien que je n’avais pas ainsi parlé, ni que je le dusse faire aussi, mais que la faute devait venir à l’interprète, qui l’avait mal expliqué ; et sur cela il tourna son bâton ou sceptre vers moi, disant que je ne craignisse point ; et moi, en souriant, je dis tout bas que si j’eusse eu de la crainte, je ne fusse pas venu là.[2] Alors il demanda à mon interprète ce que je disais. On le lui rapporta mot pour mot. Après cela il commença à me faire comme une profession de foi.

— Nous autres Moals, me dit-il, nous croyons qu’il n’y a qu’un Dieu, par lequel nous vivons et mourons, et vers lequel nos cœurs sont entièrement portés.

— Dieu vous en fasse la grâce ; monseigneur, lui dis-je ; car sans grâce cela ne peut être.

Il demanda encore ce que j’avais dit, et l’ayant su il ajouta que comme Dieu avait donné aux mains plusieurs doigts, ainsi avait-il ordonné aux hommes plusieurs chemins pour aller en paradis. Que Dieu nous avait donné l’Écriture sainte à nous autres chrétiens, mais que nous ne la gardions et ne l’observions pas bien, et que nous n’y trouverions pas qu’aucun de nous doive blâmer les autres.

— Y trouvez-vous cela ? dit-il.

— Non, dis-je, mais je vous ai déclaré dès le commencement que je ne voulais point avoir de contention ni de dispute avec personne.

— Je ne parle pas, dit-il, pour vous ; vous n’y trouvez pas non plus que par argent on doive faire rien contre le droit et la justice.

— Non, sire, répondis-je, et à la vérité ne suis-je pas venu en ce pays pour gagner or ni argent, mais plutôt ai-je refusé ce que l’on me présentait.

Là était présent un des secrétaires, qui témoigna que j’avais refusé un jascot et des pièces de soie qu’on m’avait voulu faire prendre.

— Je ne parle pas, reprit le Khan, de cela ; mais je dis que Dieu vous a donné les Écritures saintes et que vous ne les gardez pas ; mais à nous, il nous a donné des devins et nous faisons ce qu’ils nous commandent, et vivons ainsi en paix.

Avant que d’achever ce discours, il but quatre fois, ce me sembla ; et comme j’écoutais fort attentivement, attendant toujours qu’il me confessât quelque chose de plus de sa foi, il commença à me parler de mon retour, disant que nous étions demeurés là trop longtemps, et que sa volonté était que nous nous en retournassions dans notre pays.

Et puisque nous disions que nous ne pouvions pas mener ses ambassadeurs avec nous, il nous demanda si nous voulions bien nous charger de ses paroles et de ses lettres.

Depuis lors je n’eus plus ni temps, ni lieu, ni moyen de l’instruire en la foi chrétienne : car personne n’osait lui dire que ce qui lui plaisait, Si ce n’était un ambassadeur, qui lui pouvait librement représenter tout ce qu’il voulait.

On ne me permit donc pas de parler davantage, mais seulement d’écouter et de répondre s’il me demandait quelque chose. Il demanda si j’avais autre chose à dire. Alors je lui dis que s’il plaisait à Sa Grandeur de me faire savoir sa volonté et me donner ses lettres, que je les porterais bien volontiers, selon mon faible pouvoir. Puis il me demanda si je voulais de l’or ou de l’argent ou de riches habillements ; je lui dis que nous ne prenions rien de tout cela, mais que nous avions besoin seulement de quelque peu de chose pour notre dépense et frais du voyage, et que sans son assistance nous ne pouvions pas sortir des terres de son empire. Il nous fit réponse à cela, qu’il nous ferait pourvoir de toutes les choses nécessaires jusqu’à ce que nous fussions hors des lieux de sa domination, et si nous voulions encore davantage que cela. Je lui dis que c’était assez pour moi. Il me demanda jusqu’à quel lieu nous voulions être conduits ; je lui répondis que sa seigneurie et domination s’étendant jusqu’aux terres du roi d’Arménie, ce serait assez si nous pouvions aller jusque-là. Il dit qu’il ferait en sorte que nous y fussions conduits en toute sûreté ; et qu’après nous eussions soin de nous et fissions ce que nous pourrions. Il ajouta encore ces paroles :

— Il y a deux yeux en tête, et bien qu’ils soient deux, ils n’ont toutefois qu’un même regard, et où l’un porte son rayon l’autre y dresse aussi le sien ; vous êtes venus de devers Baatu, et par là faut-il aussi que vous vous en retourniez.

Sur cela je lui demandai la permission de parler encore.

— Parlez, dit-il.

— Sire, lui dis-je, nous ne sommes pas gens de guerre ; nous désirons que ceux-là aient la domination ici-bas qui se voudront gouverner avec plus de justice, suivant la volonté du Dieu souverain ; notre charge est seulement d’enseigner aux hommes à vivre selon ses commandements ; c’est le seul sujet qui m’a fait venir ici, où j’eusse volontiers désiré demeurer, s’il vous eût plu ; mais puisque votre volonté est que nous nous en retournions, nous sommes prêts d’obéir à Votre Majesté et de porter vos lettres comme nous pourrons, suivant votre commandement.

Il ne répondit rien à cela, et fut longtemps à penser en soi-même sans dire mot, et mon interprète me défendait de parler davantage ; mais désirant avoir réponse sur cela, j’attendais toujours en grand souci ce qu’il me voudrait dire. Enfin il me dit qu’ayant un long voyage à faire nous devions nous bien pourvoir de tout ce qui nous serait utile pour retourner en notre pays. Et sur cela il me fit boire, et je pris congé de lui, pensant bien que si Dieu m’eût donné le don de faire les miracles comme à Moïse, peut-être l’aurais-je converti.

Les prêtres des Tartares sont leurs devins, et tout ce que ces gens-là commandent est exécuté sans délai. Je dirai ici à Votre Majesté quelle est leur charge, selon que je l’ai appris de Guillaume et de plusieurs autres qui m’en ont dit des choses assez vraisemblables. Ils sont plusieurs et ont un chef ou supérieur, qui est comme leur patriarche, et qui est toujours logé devant le palais du Khan, loin d’environ un jet de pierre. Il a sous sa garde les chariots qui portent leurs idoles, comme j’ai déjà dit ; derrière le palais il y en a d’autres en certains lieux qui leur sont ordonnés, et ceux d’entre eux qui ont quelque connaissance plus grande en cet art sont consultés de tous ceux du pays. Quelques-uns d’eux sont fort experts et versés en l’astrologie judiciaire, et principalement leur supérieur. Ils savent prédire les éclipses du soleil et de la lune, et quand cela arrive, tout le peuple les fournit de vivres et de provisions en abondance, si bien qu’ils n’ont que faire alors de sortir de leurs maisons pour en chercher : quand l’éclipse paraît, ils commencent à battre des tambours et bassins avec grand bruit, criant à haute voix ; et lorsqu’elle est passée, ils se mettent à faire bonne chère et à boire en grande réjouissance.

Ils annoncent aussi les jours heureux et malheureux, pour toutes sortes d’affaires. C’est pourquoi ils n’ont garde de faire aucune levée de gens de guerre ni n’entreprennent aucune expédition militaire sans le conseil et direction de ces gens-là. Il y aurait longtemps qu’ils fussent retournés en Hongrie si leurs devins le leur eussent permis. Tout ce qui s’envoie à la cour est premièrement passé au feu par eux, et ils ont leur part et portion de tout. Ils purifient aussi par le feu tous les meubles des défunts. Aussitôt que quelqu’un est mort, tout ce qui lui appartenait est séparé des autres meubles, et on ne les mêle point avec ce qui est de la cour, jusqu’à ce que tout soit purgé par le feu. J’en ai vu user de la sorte au logis d’une certaine dame qui mourut pendant que nous y étions.

Leur coutume est aussi d’assembler au neuvième de la lune de mai toutes les juments blanches qui se trouvent dans leurs haras et de les consacrer à leurs dieux. Et à tout cela les prêtres chrétiens étaient contraints d’assister avec leurs encensoirs. Ils épandent de leur nouveau koumis par terre et font une grande fête quand ils commencent à en boire de frais fait ; ainsi qu’en quelques lieux parmi nous, quand on goûte du vin aux fêtes de saint Barthélemy et de saint Sixte, et que l’on goûte des fruits le jour de Saint-Jacques et de Saint-Christophe.

Ces devins sont aussi appelés à la naissance des enfants pour prédire leurs destinées ; quand quelqu’un tombe malade, on les envoie querir aussitôt, afin qu’ils usent de leurs charmes sur le malade ; ils disent si la maladie est naturelle ou si elle vient de sortilège. Sur quoi cette dame de Metz, dont j’ai parlé ci-dessus, m’apprit une chose étrange arrivée de cette sorte : c’est qu’un jour on avait présenté à sa maîtresse, qui était chrétienne, comme j’ai dit, des fourrures fort précieuses que les devins passèrent aussitôt par le feu ; mais ils en retinrent pour leur part plus qu’il ne leur en fallait ; une certaine femme qui avait la charge des riches meubles de cette dame les en accusa, ce dont la dame leur fit un grand reproche ; mais il arriva peu de jours après que cette dame devint grièvement malade et souffrait de très grandes douleurs en tous les endroits de sa personne. Sur quoi ces maîtres devins furent appelés, et, s’étant assis un peu éloignés de la malade, ils commandèrent à une de ses femmes de mettre la main à l’endroit où était sa plus grande douleur, et si elle y trouvait quelque chose d’attaché, de l’en arracher aussitôt. Ce que l’autre fit et y trouva une petite pièce de drap ou feutre, qu’ils lui firent jeter contre terre ; et soudain cela commença à faire bruit et ramper, comme si c’eût été quelque chose de vivant ; puis l’ayant mis dans de l’eau, cela se changea aussitôt en forme de sangsue ; sur cela ils prononcèrent hardiment que cette dame avait été ensorcelée et que cela venait du fait de cette autre femme qui avait découvert leur larcin, qu’ils accusèrent d’être sorcière ; de sorte que, sur un faux rapport, cette pauvre femme fut menée hors les tentes, et là sept jours durant battue et tourmentée en diverses sortes pour lui faire avouer le crime qu’on lui imputait.

Pendant cela la dame mourut, et cette femme l’ayant su, elle supplia qu’on la fit mourir aussi, afin de pouvoir accompagner sa maîtresse, à qui elle protestait n’avoir jamais fait ni procuré aucun mal ni déplaisir, et ne confessa jamais autre chose. Ce que Mangu-Khan ayant entendu, il commanda que l’on la laissât vivre. Ces méchants sorciers, voyant qu’ils ne pouvaient venir à bout de leur dessein, accusèrent encore la nourrice de la fille de cette dame chrétienne dont j’ai parlé, et de qui le mari était un des principaux prêtres entre les nestoriens. On mena donc cette pauvre femme avec une de ses servantes au lieu de l’exécution pour en tirer la vérité ; la servante confessait bien que sa maîtresse l’avait envoyée un jour parler à un cheval pour avoir réponse de quelque chose, et la nourrice même avouait aussi qu’elle avait donné quelque charme à sa maîtresse pour gagner ses bonnes grâces, mais qu’elle n’avait rien fait qui lui pût porter dommage ni préjudice. Étant aussi interrogée si son mari ne savait rien de tout cela, elle répondit que non, et qu’elle était soigneuse de brûler tous les caractères et billets dont elle usait, afin qu’il n’en pût découvrir rien. Elle fut condamnée à mort et exécutée[3] ; et pour le prêtre son mari, le Khan l’envoya vers son évêque, qui était pour lors résidant au Cathay, pour être son juge, quoiqu’il ne fût coupable de rien.

Environ ce même temps, il arriva qu’une des principales femmes de Mangu-Khan mit au monde un fils, et aussitôt les devins furent appelés pour prédire ce qui arriverait à l’enfant ; ils lui promirent tous une fort longue vie et beaucoup de prospérités, et qu’il serait un très grand monarque ; mais peu de jours après l’enfant vint à mourir ; la mère désespérée fit venir les devins et leur reprocha leur fausse prédiction ; mais ils lui donnèrent à entendre pour excuse que cela venait de cette sorcière la nourrice de Chirina, qui avait été exécutée à mort peu de jours auparavant ; qu’elle avait fait mourir cet enfant par ses sortilèges, et qu’ils avaient fort bien vu comme cette magicienne l’emportait avec elle.

Cette pauvre femme avait laissé un fils et une fille déjà grands dans les tentes ; lors cette dame, devenue furieuse par ces paroles, commanda aussitôt, ne se pouvant plus venger sur la mère, que le jeune homme son fils fût mis à mort par un homme et la fille par une femme, en vengeance de la mort de son fils, que les devins assuraient avoir été tué par leur mère. Un peu de temps après cela, Mangu-Khan vint à songer une nuit de ces enfants de la nourrice, qu’on avait ainsi fait mourir ; le lendemain il demanda ce que l’on en avait fait ; mais ses serviteurs ne lui en osèrent rien dire. Il insista, demandant plus instamment ce qu’ils étaient devenus, d’autant qu’il les avait vus en songe la nuit d’auparavant. Enfin on lui en dit la vérité ; sur quoi, plein de colère et d’indignation, il fit venir sa femme, lui reprochant comment elle avait eu l’audace de donner sentence de mort sans le consentement et permission de son mari ; et en même temps la fit enfermer dans un cachot pendant sept jours durant, sans lui faire donner à boire ni à manger pendant ce temps-là ; et pour celui qui avait exécuté le jeune homme il lui fit couper la tête, ordonnant que cette tête serait attachée au col de la femme qui avait tué la fille, puis qu’elle fût fouettée et battue par tous les carrefours avec des tisons de feu, et après mise aussi à mort. Il eût fait faire aussi la même exécution sur sa propre femme sans la considération des enfants qu’il avait eus d’elle ; mais il la fit sortir de la cour, où elle ne retourna que plusieurs mois après.

Mais, pour revenir à ces devins et sorciers, ils prétendent savoir, quand il leur plaît, troubler l’air avec leurs charmes ; et comme le froid est extrêmement violent vers le temps de Noël, quand ils voient qu’ils n’y peuvent apporter de remède avec tous leurs sorts, ils s’avisent d’accuser quelques-uns de la suite de la cour, comme étant cause de ces excessives froidures ; et ceux-là sont mis à mort sur-le-champ.

Peu de jours avant que je partisse de là, une des femmes du Khan devint fort malade et était en une grande langueur, si bien que les devins, y étant appelés, murmurèrent quelques paroles de sort sur une certaine esclave allemande qu’elle avait. Cette esclave fut endormie l’espace de trois jours entiers, au bout desquels s’étant réveillée, ils lui demandèrent ce qu’elle avait vu durant son dormir ; elle répondit qu’elle avait vu plusieurs sortes de personnes, qu’ils jugèrent devoir mourir bientôt, et comme elle dit n’avoir pas vu sa maîtresse parmi ces gens-là, ils prononcèrent hardiment qu’elle ne mourrait pas de cette maladie. Je vis depuis cette fille, qui se sentait encore fort mal à la tête de ce long sommeil.

Quelques-uns d’entre eux se mêlent aussi d’invoquer les diables, pour apprendre d’eux ce qu’ils désirent savoir. Quand ils veulent avoir réponse pour quelque chose que le Khan leur demande, ils mettent la nuit au milieu de la maison des pièces de chair bouillie, puis celui qui fait l’invocation commence à murmurer ses charmes, et tenant un tambourin en la main, le frappe fort contre terre et se démène, en sorte qu’il devient comme hors de soi et commence à rêver ; après quoi il se fait lier bien serré ; alors le diable vient durant l’obscurité de la nuit, et lui donne à manger de ces chairs, et leur fait la réponse sur ce qu’ils demandent.

Une fois, comme je l’appris de Guillaume, un certain Hongrois s’était caché en leur maison pour voir ces horribles mystères, et, comme ils faisaient leurs invocations, on entendait les cris et hurlements du démon sur le faîte de la maison, qui se plaignait de n’y pouvoir entrer à cause qu’il y avait un chrétien parmi eux ; ce que le Hongrois ayant ouï, il s’enfuit vitement, car les autres commençaient déjà à le chercher pour lui faire du mal. Ils font d’ordinaire toutes ces choses et plusieurs autres encore, qui seraient trop longues à rapporter.

Les fêtes de la Pentecôte étant passées, le Khan ordonna de préparer les lettres qu’il voulait envoyer par nous. Cependant le Khan retourna à Caracorum, où il fit une grande fête et solennité environ l’octave de la Pentecôte, qui était le quinzième de juin, et voulut que tous les ambassadeurs s’y trouvassent. Le dernier jour il nous envoya querir aussi, mais j’étais alors allé à l’église pour y baptiser trois enfants d’un pauvre homme allemand que nous avions trouvé là.

Au reste, Guillaume fut le premier échanson de ce festin, car il commandait aux trois autres qui versaient à boire. Toute l’assistance faisait grande fête et réjouissance, dansait et battait des mains devant le Khan, qui après cela leur fit une harangue, dont la substance était :

« Qu’il avait envoyé ses frères en divers pays fort éloignés et parmi de grands dangers et difficultés ; que maintenant il fallait faire voir ce que ceux qui étaient présents sauraient faire quand ils les enverrait aussi pour le bien et l’agrandissement de l’État.

Tous ces quatre jours que dura la fête, tous changeaient d’habits chaque jour, que l’on leur donnait de même couleur depuis les pieds jusqu’à la tête. Je vis là entre autres l’ambassadeur du calife de Baldach (Bagdad), qui se faisait porter en cour dans une litière par deux mules ; quelques-uns disaient qu’il avait traité la paix avec eux sous condition de leur fournir dix mille chevaux pour leur armée. Mais d’autres disaient que le Khan ne voulait entendre à aucune paix, s’ils ne ruinaient toutes leurs forteresses, et que cet ambassadeur lui avait répondu que quand ils auraient ôté la corne du pied de leurs chevaux, alors ils démoliraient tous leurs forts.

Je vis encore là des ambassadeurs d’un soudan des Indes, qui avait amené huit lévriers instruits et faits à se tenir sur la croupe des chevaux, comme font les léopards. Quand je leur demandais en quelle partie du monde était cette Inde, ils me montraient le côté de l’occident. Je m’en retournai avec eux, et nous cheminâmes ensemble environ trois semaines toujours vers le couchant.

Je vis aussi l’ambassadeur du soudan de Turquie, qui apporta encore de riches présents, et dit, à ce que j’appris, qu’ils n’avaient pas faute d’or ni d’argent, mais seulement d’hommes, et pour ce suppliait le Khan de leur fournir des gens de guerre. La fête de saint Jean étant venue, le Khan se mit à tenir grande fête en buvant et faisant bonne chère, faisant traîner après lui cinq cents chariots, et quelque quatre-vingt-dix chevaux tous chargés de lait de vache. Et de même en fit-il le jour de Saint-Pierre et de Saint-Paul.

Enfin, les lettres pour Votre Majesté étant prêtes et nous les ayant envoyées, on nous fit interpréter et entendre tout ce qu’elles contenaient, à savoir :

Que les commandements du Dieu éternel sont tels qu’il n’y a qu’un Dieu éternel au ciel, et en terre qu’un souverain seigneur Cingis-Khan, fils de Dieu et de Temingu Tingey, ou Cingey, c’est-à-dire le son du fer (car ils appellent ainsi Cingis, a cause qu’il était fils d’un maréchal ou serrurier, et comme leur orgueil s’est accru, ils l’appellent maintenant fils de Dieu). Voici les paroles que l’on vous fait savoir. Nous tous qui sommes en ce pays, soit Moals, soit Naymans, soit Mekrit, soit Musulmans, partout où oreilles peuvent entendre et où chevaux peuvent aller, vous leur fassiez savoir que quand ils auront entendu et compris mes commandements et ne les voudront pas croire ni observer, mais plutôt entreprendront de mettre armées en campagne contre nous, vous verrez et entendrez qu’ils auront des yeux et qu’ils ne verront pas ; et quand ils voudront manier quelque chose, ils n’auront point de mains, et quand ils désireront marcher, ils ne pourront, n’ayant point de pieds. Et voici les commandements du Dieu éternel, et tout cela sera accompli par la puissance de ce Dieu éternel et du dieu d’ici-bas, seigneur des Moals. Ce commandement est fait par Mangu-Khan à Louis, roi de France, et à tous les autres seigneurs et prêtres, et à tout le grand peuple du royaume de France, afin qu’ils puissent entendre mes paroles et les commandements du Dieu éternel faits à Cingis-Khan, et depuis lui ce commandement n’est encore parvenu jusqu’à vous. Deux moines sont venus de votre part vers Sartach, qui les a envoyés à Baatu et Baatu ici, à cause que Mangu-Khan est le plus grand roi et empereur des Moals. Mais maintenant, afin que tout le monde, tant prêtres que moines et tous autres, puissent vivre en paix et se réjouir que les commandements de Dieu s’entendent parmi eux, nous eussions bien voulu envoyer nos ambassadeurs vers vous avec vos prêtres ; mais ils nous ont fait entendre qu’entre ci et là il y a plusieurs pays de guerre, des nations fort belliqueuses et des chemins difficiles et dangereux ; si bien qu’ils craignaient que nos dits ambassadeurs ne pussent aller seulement jusque-là ; mais qu’ils s’offraient de porter nos lettres, contenant nos commandements au roi Louis. Ainsi donc nous vous avons envoyé les commandements du Dieu éternel par vos prêtres ; et quand vous les entendrez et croirez, si vous vous disposez à nous obéir, vous nous enverrez vos ambassadeurs pour nous assurer si vous voulez avoir paix ou guerre avec nous. Et quand, par la puissance du Dieu éternel, tout le monde sera uni en paix et en joie, alors on verra ce que nous ferons. Et si vous méprisez les commandements de Dieu et ne les voulez pas ouïr ni les croire, en disant que votre pays est bien éloigné, vos montagnes bien hautes et fortes et vos mers bien grandes et profondes, et qu’en cette confiance vous veniez faire la guerre contre nous pour éprouver ce que nous savons faire, celui qui peut rendre les choses difficiles bien aisées, qui peut approcher ce qui est éloigné sait bien ce que nous pourrons faire.

Voilà à peu près la substance de leurs lettres.[4]

Mon compagnon ayant su qu’il nous fallait retourner par les déserts de Baatu et que l’on nous donnerait un Moal pour guide, s’en alla sans m’en rien dire trouver le secrétaire Bulgay, auquel il fit entendre par signes, du mieux qu’il put, qu’il mourrait assurément s’il lui fallait retourner par ce chemin-là.

Le jour étant venu que nous devions prendre congé, à savoir environ quinze jours après la Saint-Jean, nous fûmes appelés à la cour, et le secrétaire dit à mon compagnon que la volonté de Mangu-Khan était que pour moi je retournasse vers Baatu, mais pour lui, qui se disait être malade, comme il paraissait assez à son visage, s’il voulait retourner avec moi qu’il le fit à la bonne heure, mais que peut-être ne trouverait-il pas par le chemin quelqu’un qui le pourvût de ce qu’il aurait besoin, si par hasard il était contraint de s’arrêter en quelque lieu ; et partant qu’il avisât à demeurer encore s’il voulait ou le jugeait nécessaire, jusqu’à ce qu’il se présentât occasion de quelques ambassadeurs avec qui il s’en pût retourner tout à loisir à petites journées, et par des pays de villes et villages bien habités. A cela mon compagnon répondit qu’il remerciait bien humblement Sa Majesté le Khan, auquel il priait que Dieu voulût donner un heureux succès à tous ses desseins ; qu’il demeurerait donc là, puisqu’il le trouvait bon. Alors, entendant tout cela, je dis à mon compagnon :

— Mon frère, regardez bien ce que vous faites, car je ne vous quitte pas.

— Vous ne me quittez pas, répondit-il, mais c’est moi qui suis contraint de vous laisser, parce que si je m’en retourne avec vous je me vois en danger et du corps et de l’âme, et ma mort tout assurée, étant impossible que je puisse supporter de nouveau des incommodités comme celles que j’ai déjà souffertes.

Après cela il nous fut apporté trois habillements, comme nous ne voulions prendre ni or ni argent, on nous dit que puisque nous avions fait là force prières pour le Khan, qu’au moins nous voulussions recevoir de sa part chacun un habillement, afin de ne pas partir les mains vides de sa présence. Il nous fallut donc accepter, par honneur et respect ; car ils trouvent fort mauvais quand on refuse leurs présents, ce qui est les mépriser. Avant cela ils nous demandèrent fort souvent ce que nous désirions d’eux, et toujours nous avions répondu de même ; à savoir que notre seul désir était que les chrétiens fussent estimés et mieux regardés chez eux que les autres, qui ne demandent jamais que des dons et des présents ; mais ils nous répliquaient que nous étions des fous, et que si le Khan leur eût voulu donner son palais et tous ses trésors, ils l’auraient volontiers accepté, et feraient sagement. Nous reçûmes donc les habits qu’ils nous présentaient, nous priant de faire quelques oraisons et prières pour le Khan.

Ayant ainsi pris congé d’eux, nous nous en allâmes à Caracorum.

Pendant que nous étions au logis de sieur Guillaume, mon guide vint me trouver, apportant dix jascots de la part du Khan, dont il en fit donner cinq, afin de servir aux nécessités du père et du frère de Guillaume, s’ils en avaient besoin ; les autres cinq pour être donnés au bonhomme mon interprète, pour les frais et nécessités de notre voyage, suivant l’ordre que le sieur Guillaume y avait donné, sans que nous en sussions rien. Je fis aussitôt changer un de ces jascots en monnaie, que je distribuai aux pauvres chrétiens qui étaient là et qui n’avaient autre espérance qu’en nous ; nous en employâmes un autre pour acheter ce qui nous était nécessaire pour le voyage, comme vêtements et autres petites commodités ; l’interprète se servit du troisième pour se pourvoir de certaines choses qui lui profitèrent fort par les chemins ; nous dépensâmes le reste en notre voyage. Car depuis que nous fûmes entrés en Perse, on ne nous fournissait plus ce qui nous était nécessaire, ni même parmi les Tartares ; et nous ne trouvions que fort rarement quelque chose à vendre.

Notre bon ami Guillaume, qui a été autrefois bourgeois et habitant de votre ville de Paris, envoie par nous à Votre Majesté une ceinture où est une pierre précieuse, dont ils se servent ici contre le tonnerre, et salue Votre Majesté de tout son cœur et affection, priant tous les jours le bon Dieu pour sa santé et prospérité. Il faut que j’avoue que je ne saurais assez reconnaître le bien et l’honneur que nous avons reçu de lui, et dont je rends grâces à Dieu. Nous baptisâmes quelques enfants, puis nous primes congé les uns des autres, non sans beaucoup de larmes. Mon compagnon est demeuré auprès de Guillaume, et moi je m’en suis retourné avec mon interprète, un serviteur seulement et notre guide, qui avait charge de nous donner tous les quatre jours un mouton pour le vivre ordinaire de nous quatre. Nous avons employé deux mois et six jours à aller de Caracorum jusqu’à Baatu, et durant tout ce temps-là nous n’avons trouvé ni ville, ni village, ni même aucun vestige de maisons ni d’habitations, mais seulement des sépultures et tombeaux, excepté un seul village fort mauvais, où nous ne pûmes même trouver du pain.

En tout ce chemin de deux mois et plus, nous n’eûmes qu’un seul jour de repos, et encore parce que ce jour-là nous ne pûmes trouver des chevaux ; nous avons repassé par la plupart des pays que nous avions déjà vus en venant, et par plusieurs autres encore. Nous y avions passé durant l’hiver, et nous y sommes repassés en été, suivant toujours les plus éloignées parties des pays septentrionaux, excepté qu’il nous a fallu aller quinze jours durant et côtoyant le rivage d’une rivière entre les montagnes, ne trouvant herbe ni fourrage que le long de ce fleuve. Nous demeurions quelquefois deux et trois jours sans avoir d’autre nourriture que du koumis ; une fois entre autres nous fûmes en grand danger de mourir de faim.

Quand nous eûmes marché environ vingt jours, nous eûmes nouvelles que le roi d’Arménie était passé pour aller au-devant de Sartach, que nous rencontrâmes sur la fin du mois d’août. Il alla trouver Mangu-Khan, avec une partie de sa cour, ses troupeaux, ses femmes et enfants, le reste avec ses grandes maisons étant demeuré entre les fleuves de Tanaïs et Étilia ou Volga. Je fis mon devoir envers lui, le saluant bien humblement et lui disant que j’eusse bien désiré demeurer en ces pays-là ; mais que Mangu-Khan avait voulu que je m’en retournasse et portasse ses lettres ; il ne me répondit autre chose sinon qu’il fallait contenter Mangu-Khan.

Nous arrivâmes à la cour de Baatu le même jour que l’année d’auparavant, à savoir le jour de l’Exaltation de la sainte Croix. Je trouvai nos gens en bonne santé, grâce à Dieu, et néanmoins ils avaient été en grandes nécessités et avaient souffert beaucoup, ainsi que j’appris de l’un d’eux ; et sans le roi d’Arménie qui en passant les avait soulagés et recommandés à Sartach, ils fussent tous morts misérablement ; d’autant qu’ils croyaient tous que je le fusse aussi, et déjà les Tartares leur avaient demandé s’ils savaient bien garder les troupeaux et traire les juments ; sans notre retour ils eussent été contraints de demeurer en cette dures servitude.

Baatu me fit commander de le venir trouver et me fit interpréter les lettres que Mangu envoie à Votre Majesté. Mangu lui avait écrit qu’il eût à y ajouter, ôter ou changer tout ce que bon lui semblerait ; alors il me dit :

— Vous porterez ces lettres et les ferez interpréter à votre roi ;

puis il me demanda par quel chemin nous nous en irions, par mer ou par terre ; je lui répondis que la mer étant déjà fermée à cause de l’hiver, il me fallait aller par terre ; aussi que je croyais que Votre Majesté serait encore pour lors en Syrie[5] ; et si j’eusse su qu’elle fût déjà retournée en France, j’eusse passé par la Hongrie pour y être plus tôt, et par un chemin plus court et plus aisé que par la Syrie.

Ayant trouvé le provincial de mon ordre à Nicoscé, il m’a emmené avec lui à Antioche… De là je fus envoyé par lui pour résider au couvent d’Acre, et il n’a jamais voulu me permettre d’en partir, pour aller vous saluer ainsi que je le désirais ; mais il m’a commandé de vous écrire par le porteur des présentes ; à quoi je n’ai osé désobéir. J’ai tâché de vous rendre compte et raison de tout mon voyage le moins mal qui m’a été possible ; suppliant très humblement vôtre incomparable clémence, si je ne me suis si bien acquitté de ma commission que je le devais, et si j’ai dit quelque chose mal à propos et indiscrètement. Votre Majesté aura égard, s’il lui plaît, à mon peu d’esprit et d’intelligence ; car je ne suis accoutumé et stylé à raconter comme il faudrait tout ce que nous avons vu et ce qui nous est arrivé en ce voyage. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et connaissance des hommes, veuille éclairer de sa lumière votre cœur et votre entendement...

[1] Alau ou Houlagou. — Voy. Marco Polo, liv. I, chap. XXIX.

[2] Sur cette remarque, aussi juste qu’ingénue, on peut en effet reconnaître que l’humble moine donnait la preuve d’un incontestable courage dans l’accomplissement d’une mission que le caractère du souverain rendait à la fois très délicate et très périlleuse.

[3] On croirait assister à un procès de sorcellerie en plein Occident au moyen âge.

[4] La superbe fierté de ce message répond assez mal au but que s’était proposé le pieux roi de France en chargeant le pauvre moine Rubruquis d’une mission auprès du puissant monarque oriental.

[5] Après ses insuccès en terre Sainte, saint Louis resta plusieurs années en Syrie, non seulement pour racheter les chrétiens captifs, mais encore pour négocier avec les princes des pays orientaux, « notamment, dit le chroniqueur Matthieu Paris, avec Sartach, petit-fils de Gengis Khan, qui protégeait les chrétiens dans l’Asie centrale et professait une grande haine pour les musulmans. Il ne se décida à partir que lorsqu’il apprit la mort de la reine Blanche, sa mère (1253). Après six ans d’absence, il arriva à Paris le 12 septembre 1254.