Guillaume de RUBRUQUIS

Voyage

chapitres I à X

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

de

envoyé de Saint Louis

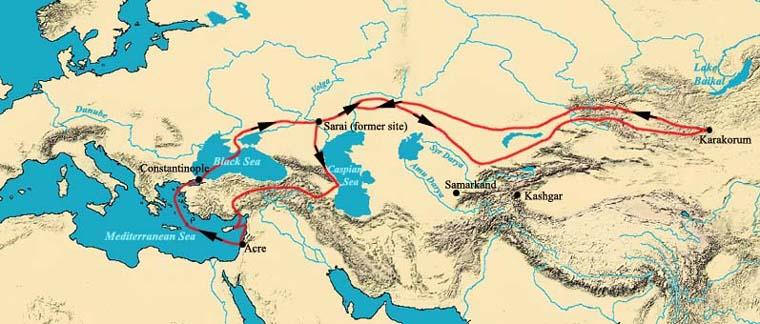

La route de Guillaume de Rubrouck (1253-55)

Wikipédia : Guillaume de Rubrouck (ou de Rubroeck), dit Rubruquis (1215-1295), né à Rubrouck, est un franciscain flamand, de langue latine, sujet et intime de Saint Louis. Il se rend en Mongolie en 1253-1254, pour évangéliser les Mongols, précédant ainsi Marco Polo. Il visite Karakorum, la capitale de l'Empire dont il donnera quelques descriptions. Ne pouvant, à son retour, joindre le roi, il lui écrit une longue lettre relatant son voyage dans l'Empire mongol, source essentielle et grande œuvre littéraire, mais qui ne connaîtra jamais la popularité du livre de Marco Polo.

Vous saurez, s’il vous plaît, sire, qu’étant parti de Constantinople le 7 de mai de l’an 1253, nous entrâmes en la mer du Pont, que les Bulgares appellent la Grande Mer, laquelle, selon ce que j’ai appris des marchands qui y trafiquent, a environ mille milles, ou deux cent cinquante lieues d’étendue en sa longueur de l’orient à l’occident, et est comme séparée en deux. Vers le milieu il y a deux provinces : l’une vers le midi, nommée Sinope, d’une forteresse de ce nom qui est un port du soudan de Turquie ; l’autre vers le nord, que les chrétiens latins appellent Gazarie, et les Grecs qui y demeurent Cassaria, comme qui dirait Césarée. Elle a deux promontoires ou caps, qui s’étendent en mer vers le midi et le pays de Sinope ; il y a bien trois cents milles entre Sinope et Gazarie ; de sorte que de ces pointes jusqu’à Constantinople on compte sept cents milles, tant vers le midi que vers l’orient, où est l’Ibérie, qui est une province de la Géorgie. Nous vînmes donc au pays de Gazarie, qui est en forme de triangle, ayant à l’occident une ville appelé Kersona, où saint Clément, évêque d’Ancyre, fut martyrisé ; et, passant à la vue de la ville, nous aperçûmes une île, où est une église qu’ils disent avoir été bâtie de la main des anges.

Au milieu et comme à la pointe vers le midi est la ville de Soldaïa,[1] qui regarde de côté celle de Sinope : c’est là où abordent tous les marchands venant de Turquie pour passer vers les pays septentrionaux ; ceux aussi qui viennent de Russie et veulent passer en Turquie. Les uns y portent de l’hermine et autres fourrures précieuses ; les autres des toiles de coton, des draps de soie et des épiceries. Vers l’orient de ce pays-là est une ville appelée Matriga, où s’embouche le fleuve Tanaïs (le Don) en la mer du Pont (mer Noire, ancien Pont-Euxin) ; ce fleuve, à son embouchure a plus de douze milles de large : car, avant qu’il entre en cette mer, il fait comme une autre mer vers le nord, qui s’étend en long et en large quelque sept cents milles,[2] et sa plus grande profondeur ne va pas à six pas ; de sorte que les grands vaisseaux n’y peuvent aller. Mais les marchands venant de Constantinople à Matriga envoient de là leurs barques jusqu’au fleuve Tanaïs, pour acheter des poissons secs, comme esturgeons, thoses, barbotes et une infinité d’autres sortes.

Cette province de Gazarie est environnée de mer de trois côtés, à savoir : à l’occident, où est la ville de Kersona ; au midi, où est Soldaïa, où nous abordâmes, et où est la pointe du pays ; et à l’orient, où est Materta ou Matriga et l’embouchure du Tanaïs. Au delà est la Zichie, qui n’obéit pas aux Tartares, et les Suèves et Ibériens à l’orient, qui ne les reconnaissent pas aussi. Après, vers le midi, est Trébizonde, qui a un seigneur particulier, nommé Guion, qui est de la race des empereurs de Constantinople et obéit aux Tartares ; puis Sinope, qui est au soudan de Turquie, qui leur obéit aussi ; de plus la terre de Vastacius ou Vatace, dont le fils, appelé Astar, du nom de son aïeul maternel, ne reconnaît point les Tartares. Depuis l’embouchure du Tanaïs, tirant vers l’occident jusqu’au Danube, tout est sujet aux Tartares, et même au delà du Danube vers Constantinople. La Valachie, qui est le pays d’Assan, et toute la Bulgarie jusqu’à Solinia leur payent tribut. Ces années passées, outre le tribut ordinaire, ils ont pris de chaque feu une hache et tout le blé qu’ils ont pu trouver. Nous arrivâmes donc à Soldaïa le 21 mai, où étaient venus avant nous certains marchands de Constantinople, qui avaient fait courir le bruit que des ambassadeurs de la Terre Sainte, qui allaient vers le Tartare Sartach, y devaient bientôt venir ; et toutefois j’avais dit publiquement à Constantinople, prêchant dans l’église de Sainte-Sophie, que je n’étais envoyé ni par Votre Majesté,[3] ni par aucun autre prince, mais que seulement je m’en allais de moi-même prêcher la foi à ces infidèles, suivant les statuts de notre ordre. Quand je fus donc arrivé là, ces marchands m’avertirent de parler discrètement, parce qu’ils avaient dit que j’étais envoyé vers eux, et que je me gardasse bien de me désavouer pour tel, car autrement on ne me laisserait pas passer. Je dis donc à ceux qui y commandaient en l’absence des chefs (qui étaient allés porter le tribut à Baatu et n’étaient pas de retour), que nous avions entendu dire en la Terre Sainte de Sartach, leur seigneur, qu’il était chrétien, dont tous les chrétiens de delà s’étaient grandement réjouis, et surtout le très chrétien roi de France, qui était en pèlerinage en ces pays-là et combattait contre les Sarrasins et infidèles, pour leur ôter les Saints Lieux d’entre les mains. Que pour moi, mon intention était d’aller vers Sartach et lui porter des lettres du roi mon seigneur, par lesquelles il lui donnait avis de tout ce qui concernait le bien du christianisme. Ils nous reçurent fort honnêtement, et nous donnèrent logement en l’église épiscopale. L’évêque du lieu, qui avait été vers Sartach, nous en dit beaucoup de bien, que depuis nous ne trouvâmes guère véritable. Alors ils nous donnèrent le choix de prendre des charrettes à bœufs, pour porter nos hardes, ou bien des chevaux de somme ; les marchands de Constantinople me conseillaient de ne point prendre de leurs charrettes, mais que j’en achetasse moi-même en particulier de couvertes, comme celles dont les Russiens se servent pour porter les pelleteries, et que je misse dedans tout ce que nous aurions besoin de tirer tous les jours ; d’autant que si je prenais des chevaux, je serais sujet de les faire décharger en chaque hôtellerie pour en prendre d’autres, et d’aller lentement à cheval, en suivant le train des bœufs. Je suivis leur conseil, qui ne se trouva pas toutefois si bon, d’autant que nous fûmes deux mois entiers à aller vers Sartach, ce que nous eussions pu faire en un mois avec des chevaux.

J’avais fait provision à Constantinople de fruits secs, de vin muscat et de biscuit fort délicat, par le conseil de ces marchands, pour faire présent aux premiers capitaines tartares que nous trouverions, afin d’avoir le passage plus libre : car ces gens-là ne regardent pas de bon œil ceux qui ne leur donnent rien. Je mis donc tout cela en un chariot, et, n’ayant trouvé là aucun des capitaines de la ville, ils me dirent tous que si je pouvais faire porter le tout jusqu’à Sartach, il en serait fort aise. Nous commençâmes à prendre notre chemin le 1er juin avec quatre chariots couverts, et deux autres qu’ils nous donnèrent pour porter nos lits et matelas à reposer la nuit, outre cinq chevaux de selle pour nous, car nous étions autant de compagnie, à savoir : mon compagnon frère Barthélemy de Crémone, Gozet, porteur des présents, un bonhomme turcoman, ou interprète, un garçon nommé Nicolas, que j’avais acheté de nos aumônes à Constantinople, et moi. Ils nous avaient aussi donné deux hommes pour mener les chariots et avoir soin des bœufs et des chevaux. Il y a de grands promontoires ou caps sur cette mer depuis Kersona jusqu’aux embouchures du Tanaïs, et environ quarante châteaux entre Kersona et Soldaïa, dont chacun a sa langue particulière ; il y a aussi plusieurs Goths, qui retiennent encore la langue allemande. Ayant passé les montagnes vers le nord, on trouve une belle forêt en une plaine remplie de fontaines et de ruisseaux ; après quoi se voit une campagne de quelque cinq journées, jusqu’à bout de cette province, qui s’étrécit vers le nord, ayant la mer à l’orient et l’occident, qui est comme une grande fosse ou canal d’une mer à l’autre.

Cette campagne était habitée par les Comans, avant la venue des Tartares ; et ils contraignaient toutes les villes susdites, châteaux et villages de leur payer tribut ; mais quand les Tartares y arrivèrent, une si grande multitude de ces Comans s’épandit par le pays en fuyant vers le rivage de la mer, qu’ils se mangeaient par grande nécessité les uns les autres presque tous en vie, ainsi qu’un marchand qui l’avait vu me l’a conté : ils déchiraient à belles dents et dévoraient la chair des corps morts, ainsi que les chiens font les charognes.

Aux extrémités de ce pays, il y a de fort grands lacs, sur le bord desquels se trouvent plusieurs sources d’eaux salées : sitôt que la mer est entrée dedans, elle se congèle en un sel dur comme la glace. De ces salines Baatu et Sartach tirent de grands revenus : car de tous les endroits de la Russie on y vient pour avoir du sel, et pour chaque charretée on donne deux pièces de toile de coton. Par mer il vient aussi plusieurs navires pour charger de ce sel, et on paye selon la quantité qu’on en prend.

Après être partis de Soldaïa, au troisième jour nous trouvâmes les Tartares ; et quand je les eus vus et considérés, il me sembla que j’entrais en un nouveau monde. Mais avant que de poursuivre mon voyage, je représenterai à votre Majesté la façon de vie et mœurs de ces gens-là le mieux qu’il me sera possible.

Les Tartares n’ont point de demeure permanente, et ne savent où ils doivent aller habiter le lendemain : car ils ont partagé entre eux toute la Scythie, qui s’étend depuis le Danube jusqu’au dernier Orient, et chaque capitaine, selon qu’il a plus ou moins d’hommes sous soi, sait les bornes de ses pâturages et où il doit s’arrêter selon les saisons de l’année. L’hiver approchant, ils descendent aux pays chauds vers le midi ; l’été ils montent aux régions froides vers le nord. En hiver ils se tiennent aux pacages destitués d’eaux, quand il y a des neiges, à cause que la neige leur sert d’eau. Les maisons où ils habitent pour dormir sont fondées sur des roues et des pièces de bois entrelacées et aboutissent en haut à une ouverture comme une cheminée, faite de feutre blanc, qu’ils enduisent de chaux ou terre blanche, ou de poudre d’ossements, pour la faire reluire, quelquefois aussi de couleur noire ; cette couverture de feutre par le haut est embellie de diverses couleurs de peinture. Au-devant de la porte ils pendent aussi un feutre tissu de diverses couleurs, qui représentent des ceps de vignes, des arbres, des oiseaux et autres bêtes. Ils ont de ces maisons-là de telle grandeur qu’elles ont bien trente pieds de long : J’ai pris la peine quelquefois d’en mesurer une qui avait bien vingt pieds d’une roue à l’autre ; et quand cette maison était posée dessus, elle passait au delà des roues. Chacun des côtés avait pour le moins cinq pieds de large, et j’ai compté jusqu’à vingt-deux bœufs pour traîner une de ces maisons, onze d’un côté et onze de l’autre. L’essieu entre les roues était grand comme un mât de navire, avec un homme à la porte pour guider les bœufs. Ils font aussi comme de grands coffres ou caisses de petites pièces de bois en carré, qu’ils couvrent de même matière en dôme, et à l’un des bouts il y a une petite porte ou fenêtre ; ces petites maisonnettes sont couvertes de feutre enduit de suif ou de lait de brebis, afin que la pluie ne les puisse percer, et qu’ils ornent de diverses peintures et broderies. Ils y serrent tous leurs ustensiles, leurs trésors et richesses, puis les lient fortement sur des roues et des espèces de chariots ou de traîneaux, qu’ils font tirer par des chameaux, afin de traverser les plus grandes rivières. Ils n’ôtent jamais ces coffres ou maisonnettes de dessus leurs traîneaux. Quand ils posent leurs maisons roulantes en quelque endroit, ils tournent toujours la porte vers le midi, et à côté, deçà ou delà, à environ demi-jet de pierre, ils mettent aussi ces grands coffres, de sorte que leur maison est située entre deux rangs de ces chariots et- coffres, comme entre deux murailles. Leurs femmes font elles-mêmes de ces chariots très bien construits. Il se trouve de riches Moals[4] ou Tartares qui ont bien cent et deux cents de ces chariots et cabanes. Baatu a seize femmes, dont chacune a une grande maison accompagnée de plusieurs de ces petites, qui sont comme des pavillons séparés où demeurent les filles et les servantes ; de sorte que chacune de ces grandes a plus de deux cents petites qui en dépendent. Et quand ils assoient ces maisons pour s’arrêter en quelque lieu, la première des femmes fait poser sa petite cour vers l’occident, puis toutes les autres en font de même chacune en son rang : si bien que la dernière se trouve à l’orient, et l’espace d’entre elles est environ un jet de pierre ; de sorte que la cour d’un de ces riches Tartares semble un gros bourg, où il y a toutefois bien peu d’hommes. La moindre de leurs femmes aura vingt et trente de ces chariots et cabanes à sa suite ; ce qui leur est aisé à transporter, tout le pays étant plain et uni. Ils lient ces chariots avec leurs bœufs ou chameaux, les uns à la suite des autres, avec une femme au-devant qui conduit les bœufs, et toutes les autres la suivent. S’ils se trouvent en quelque pays fâcheux à traverser, ils délient ces chariots et les font passer séparément, car leur marche est aussi lente que le pas d’un bœuf ou d’un mouton.

Après qu’ils ont posé leurs maisons la porte au midi, ils mettent le lit du maître vers le septentrion ; l’habitation des femmes est toujours à l’orient, c’est-à-dire au côté gauche du maître, qui est dans son lit, le visage tourne vers le midi ; mais le lieu des hommes est de l’autre côté droit à l’occident. Quand ils entrent dans ces maisons, ils ne pendent jamais leurs arcs et carquois du côté des femmes. Au-dessus de la tête du maître il y a toujours une petite image comme une poupée faite de feutre, qu’ils appellent le frère du seigneur de la maison, et une autre de même sur la tête de la femme, qu’ils appellent aussi frère de la maîtresse, et cela attaché à la muraille. Entre ces deux, un peu plus haut, il y en a une autre petite, fort maigre, qu’ils tiennent comme la gardienne de la maison. La maîtresse du logis a coutume de mettre à son côté droit aux pieds du lit, en lieu assez éminent, une peau de chèvre pleine de laine, ou autre matière, et auprès une petite image qui regarde ses femmes et servantes. Près de la porte, et du même côté de la femme, est une autre image avec un pis de vache pour les femmes qui ont la charge de traire les vaches, car cet office leur appartient. De l’autre côté de la porte, vers les hommes, est une autre petite idole, avec un pis de jument pour les hommes qui traient ces bêtes-là. Lorsqu’ils s’assemblent pour boire et se divertir, la première chose qu’ils font, c’est d’asperger de leur boisson cette image qui est sur la tête du maître, et en font de même à toutes les autres par ordre ; il vient ensuite un garçon qui sort de la maison avec une tasse pleine, et en répand trois fois vers le midi, en ployant le genou à chaque fois, et cela à l’honneur du feu ; puis il en fait autant vers l’orient pour l’air ; vers l’occident pour l’eau ; et enfin vers le nord pour les morts. Quand le maître tient la tasse, avant que de boire il en répand une portion à terre ; que s’il boit étant à cheval, il en jette avant que de boire sur le col ou les crins du cheval. Après que le garçon a ainsi fait son effusion vers les quatre parties du monde, il retourne au logis, et deux garçons avec leurs tasses et deux soucoupes présentent à boire au maître et à sa femme assise sur le lit au-dessus de lui.

En hiver ils composent une très bonne boisson de riz, de mil et de miel, qui est claire comme du vin ; car pour le vin on le leur apporte d’assez loin. Mais l’été ils ne se soucient que de boire du koumis[5] dont il y a toujours une provision auprès de la porte ; et près de là il y a un joueur d’instruments avec sa guitare. Je n’y ai point vu de nos cistres et violes, mais ils ont beaucoup d’autres sortes d’instruments de musique que nous n’avons point. Quand ils commencent à boire, un des serviteurs crie tout haut ce mot : Ha ! et aussitôt le joueur d’instruments commence ; mais quand c’est une grande fête, ils frappent tous des mains et dansent au son de la guitare, les hommes devant le maître et les femmes devant la maîtresse. Après que le maître a bu, l’échanson s’écrie comme auparavant, et le joueur se tait ; alors tous les hommes et les femmes boivent à leur tour, quelquefois à qui mieux mieux. Quand ils veulent inviter quelqu’un à boire, ils le prennent par les oreilles, qu’ils tirent bien fort pour lui faire ouvrir la bouche et le gosier, puis battent des mains et dansent avec lui. Quand ils veulent faire une grande fête et témoigner une grande joie, un prend la coupe pleine, et deux autres se mettent à ses côtés, et vont ainsi tous trois en chantant, jusqu’à celui à qui ils doivent présenter le gobelet, puis chantent et dansent devant lui ; et sitôt qu’il a étendu la main pour prendre la tasse, les autres la retirent, puis incontinent la représentent, ce qu’ils font trois ou quatre fois par galanterie, lui donnant et ôtant la coupe jusqu’à ce qu’il soit de bonne et gaie humeur et qu’il ait grande envie de boire ; enfin ils lui laissent la coupe, en dansant, chantant et trépignant jusqu’à ce qu’il ait bu.

Ils mangent indifféremment de toutes sortes de chairs mortes ou tuées ; car entre tant de troupeaux de bêtes qu’ils ont, il n’est pas possible qu’il n’en meure beaucoup d’elles-mêmes ; toutefois en été, tant que leur koumis ou vin de jument dure, ils ne se soucient pas d’autre nourriture ; de sorte que si alors il arrive que quelque bœuf ou cheval meure, ils le sèchent, coupé par petites tranches, le pendant au soleil et au vent ; ainsi la chair se sèche sans sel ni sans aucune mauvaise senteur. Ils font des andouilles de boyaux de cheval, meilleures que celles qui se font de pourceau, et mangent cela tout fraîchement, gardant le reste des chairs pour l’hiver. Des peaux de bœufs ils font de grandes bouteilles, qu’ils sèchent bien à la fumée, et du derrière de la peau du cheval ils font de très belles chaussures. De la chair d’un mouton ils donnent à manger à cinquante, et même cent personnes ; ils la coupent fort menue en une écuelle, avec du sel et de l’eau, qui est toute leur sauce ; puis avec la pointe du couteau ou de la fourchette, qu’ils font exprès pour cela, et avec quoi ils mangent des poires et pomme cuites au vin, ils en présentent à chacun des assistants une bouchée ou deux, selon le nombre des conviés ; pour le maître, comme on lui a servi la chair du mouton, il en prend le premier ce que bon lui semble ; s’il en veut donner à quelqu’un un morceau, il faut que celui-là le mange tout seul, et aucun autre ne lui en oserait présenter. Que s’il ne peut achever tout seul, il faut qu’il emporte le reste, ou le donne à son valet, pour le lui garder, ou bien qu’il le serre en « saptargat », c’est-à-dire en son escarcelle ou bourse carrée, qu’ils portent sur eux pour mettre de telles choses ; ils y serrent aussi les os quand ils n’ont pas eu le temps de les bien ronger et curer, afin de les achever après tout à leur aise, de peur que rien ne s’en perde.

Leur koumis ou vin de jument se fait de cette sorte : ils étendent sur la terre une longue corde tendue à deux bâtons, à laquelle ils attachent environ trois heures durant trois jeunes poulains des juments qu’ils veulent traire, lesquelles demeurant ainsi près de leurs poulains se laissent traire fort paisiblement ; que s’il s’en rencontre quelqu’une plus farouche que les autres, ils lui approchent son poulain, afin qu’il la puisse téter un peu, puis le retirent promptement et lui font venir celui qui a charge de la traire. Quand ils ont amassé ainsi une grande quantité de ce lait, qui est doux comme celui de vache lorsqu’il est fraîchement tiré, ils le versent dans une bouteille de cuir ou autre vaisseau, où ils le battent et remuent très bien, avec un bois propre à cela, qui est gros par en bas comme la tête d’un homme, et concave par-dessous. L’ayant ainsi bien remué, il commence à bouillir comme du vin nouveau et à s’aigrir comme du levain ; ils le battent jusqu’à ce qu’ils en aient tiré le beurre. Cela fait, ils en tâtent, et quand ils le trouvent assez piquant, ils en boivent ; car cela pique la langue comme fait le râpé quand on le boit. Lorsqu’on a achevé de boire, on garde sur la langue un goût d’amande, qui réjouit beaucoup le cœur, et même enivre parfois ceux qui n’ont pas la tête bien forte. Ils en font d’une autre sorte, qui est noire et qu’ils appellent « cara koumis », pour l’usage des grands, et le font de cette manière : Le lait de jument ne se caille point. Ils remuent ce lait jusqu’à ce que le plus épais aille au fond du vaisseau, comme fait la lie de vin, et le plus pur et subtil demeure dessus comme du lait clair ou du moût blanc, car les lies en sont fort blanches : ils les donnent à leurs serviteurs, ce qui les fait fort dormir. Mais il n’y a que les maîtres qui boivent celui qui est clarifié, et certainement c’est une boisson fort agréable et qui a de grandes vertus.

Baatu a trente métairies en son quartier, qui s’étend environ une journée ; il tire tous les jours de chacune le lait de cent juments, ce qui revient à trois mille. De même qu’en Syrie les paysans apportent et rendent à leurs maîtres la troisième partie de leurs fruits, aussi ceux-ci rendent le lait du troisième jour. Quant au lait de chèvre, ils en tirent premièrement le beurre, puis le font bouillir jusqu’à parfaite cuisson, et après ils le serrent dans des peaux de chèvres pour le conserver. Ils ne salent point leurs beurres, et toutefois ils ne se gâtent point, par suite de cette grande cuisson ; ils gardent cela pour l’hiver. Quant au reste du lait demeuré après le beurre, ils le laissent aigrir autant que possible, puis le font bouillir, d’où vient du caillé, qu’ils dessèchent au soleil, qui le fait devenir dur, et ils le gardent en des sacs pour l’hiver ; et quand en cette saison le lait leur manque, ils prennent de ce caillé dur et aigre, qu’ils appellent « gri-ut », le mettent dans une bouteille de cuir, jettent par-dessus de l’eau chaude, et battent le tout en sorte que cela devient un liquide aigrelet dont ils usent pour leur boire au lieu de lait, car ils se gardent bien de boire de l’eau toute pure.

Les grands seigneurs tartares ont des métairies et lieux pour leur provision vers le midi, qui les fournissent de millet et de farines durant l’hiver ; les pauvres s’en pourvoient par échange de moutons et de peaux ; pour ce qui est de leurs esclaves, ils se contentent de boire de l’eau fort épaisse et fort vilaine. De tous les animaux dont ils se nourrissent ils ne mangent d’aucune sorte de rats à longue ou courte queue. Ils ont beaucoup de petits animaux qu’ils appellent « sogur », qui s’assemblent vingt ou trente ensemble en une grande fosse l’hiver, où ils dorment six mois durant ; ils en prennent une grande quantité, ils ont aussi des lapins à longue queue, dont le bout est garni de poils noirs et blancs, et plusieurs autres sortes de petites bêtes bonnes à manger. Je n’y ai point vu de cerfs, peu de lièvres, mais force gazelles ; j’y ai vu grand nombre d’ânes sauvages, qui sont comme des mulets, et une autre sorte d’animal qu’ils appellent « artak », qui a le corps justement comme un bélier et les cornes torses, mais de telle grandeur qu’à peine d’une main en pouvais-je lever deux.[6] De ces cornes ils font de grandes tasses. Ils ont aussi des faucons, des gerfauts et des cigognes en quantité. Ils portent ces oiseaux de proie sur la main droite et mettent au faucon une petite longe sur le cou, qui lui pend jusqu’à la moitié de l’estomac, et quand ils le lâchent à la proie, ils baissent avec la main gauche la tête et l’estomac de l’oiseau, de peur qu’il ne soit battu du vent, et emporté en haut. La plus grande part de leurs vivres vient de chasse.

Pour ce qui est de leurs vêtements, Votre Majesté saura que toutes les étoffes de soie, d’or et d’argent et de coton, dont ils s’habillent en été, leur viennent du Cathay, de la Perse et autres pays d’Orient et du Midi. Mais pour les fourrures précieuses dont ils se couvrent en hiver, de plusieurs sortes que je n’ai jamais vues dans notre pays, ils les font venir de Russie, de la Grande-Bulgarie, de Pascatir, qui est la grande Hongrie, de Kersis, et autres pays pleins de forêts, qui sont tous au nord ou à côté, et qui leur obéissent. L’hiver ils portent toujours deux pelisses au moins, l’une dont le poil est contre la chair et l’autre dont le poil est en dehors contre le vent et la neige ; celles-ci sont ordinairement de peaux de loup ou de renard ;.et quand ils demeurent au logis, ils en ont d’une autre sorte, plus délicate encore. Les pauvres se servent de peaux de chiens et de chèvres pour le dessus.

Quand ils veulent chasser, ils s’assemblent en grand nombre aux environs d’un pays ou quartier où ils savent qu’il y a des bêtes, et s’approchent ainsi peu à peu pour les entourer, comme dans des toiles ; alors ils les tuent à coups de flèches. Ils se font aussi des chausses et caleçons de ces peaux. Les riches fourrent encore leurs habits d’étoupes de soie ou peluche, qui est fort douce, légère et chaude ; mais les pauvres ne les doublent que de toile, de coton et de laine la plus déliée qu’ils peuvent tirer : de la grosse ils font le feutre pour couvrir leurs maisons, leurs coffres et leurs lits. Ils font leurs cordes de laine et d’un tiers de crins de cheval. Les feutres leur servent aussi à couvrir des bancs et des chaises, et à faire des capes et cabanes contre la pluie, de sorte qu’ils dépensent beaucoup de laines à ces divers usages.

Les hommes se rasent un petit carré sur le haut de la tête et font descendre leurs cheveux du haut jusque sur les tempes de part et d’autre. Ils se rasent aussi les tempes et le col, puis le front jusqu’à la nuque, et laissent une touffe de cheveux, qui leur descend jusque sur les sourcils ; par côté au derrière de la tête ils laissent des cheveux dont ils font des touffes, qu’ils laissent pendre jusque sur les oreilles.

L’habillement des filles ne diffère guère de celui des hommes, sinon qu’il est un peu plus long ; mais le lendemain qu’une fille est mariée, elle se coupe les cheveux du milieu de la tête jusque sur le front, et porte une tunique comme celle de nos religieuses, mais un peu plus longue et plus large de tout sens, fendue par devant, et attachée sous le côté droit. En cela les Tartares sont différents des Turcs car ceux-ci attachent toujours leurs vestes du côté gauche, et les Tartares toujours du droit. Les femmes ont un ornement de tête appelé « botta », fait d’écorce d’arbre ou autre matière, la plus légère qu’ils peuvent trouver ; cette coiffure est grosse et ronde, tant que les deux mains peuvent embrasser ; sa longueur est d’une coudée et plus, carrée par le haut comme le chapiteau d’une colonne. Elles couvrent cette coiffure, qui est vide en dedans, d’un taffetas ou autre étoffe de soie fort riche. Sur le carré ou chapiteau du milieu elles mettent comme des tuyaux de plumes ou de cannes fort déliées, de la longueur d’une coudée et plus ; elles enrichissent cela par le haut de plumes de paon, et tout à l’entour de petites plumes de queues d’oiseau aussi bien que de pierres précieuses. Les grandes dames mettent cet ornement sur le haut de la tête, qu’elles serrent fort étroitement, avec une certaine coiffe qui a une ouverture en haut, et là elles ramassent tous leurs cheveux depuis le derrière de la tête jusqu’au sommet, en forme de nœud, puis les mettent sous cette coiffure, qu’elles attachent bien serrée par-dessous le menton. Si bien que quand on voit de loin ces femmes allant à cheval en cet habillement de tête, il semble que ce soient des gens d’armes, portant le casque et la lance levés. Elles vont à cheval comme les hommes, jambe de-ci, jambe de-là ; elles lient leurs robes retroussées sur les reins avec des rubans de soie de couleur de bleu céleste et d’une autre bande ou ceinture, les serrent au-dessous du sein, attachant une autre pièce blanche au-dessous des yeux, qui leur descend jusqu’à la poitrine. Elles sont toutes fort grasses ; celles qui ont le plus petit nez sont estimées les plus belles : cette graisse les rend difformes, du visage principalement.

L’emploi des femmes est de conduire les chariots, de poser dessus les maisons ambulantes, de les décharger aussi, de traire les vaches, de faire le beurre et le griut, ou lait sec, d’accommoder les peaux des bêtes, les coudre ensemble avec du fil de cordes, qu’elles séparent en petits flets et retordent après à longs filets. Elles font aussi des souliers, des galoches, et toutes autres sortes d’habillements. Jamais elles ne lavent les robes, disant que Dieu se courrouce et envoie des tonnerres quand on les suspend pour les faire sécher ; et quand elles aperçoivent quelqu’une qui les lave, elles les leur ôtent de force et les battent bien fort. Ils craignent tous beaucoup le tonnerre ; quand ils l’entendent, ils chassent de leurs maisons tous les étrangers et s’enveloppent en des feutres ou draps noirs, où ils demeurent cachés jusqu’à ce que le bruit soit passé. Les femmes ne lavent jamais non plus les écuelles, et quand la chair est cuite, elles lavent la vaisselle avec du bouillon chaud tiré de la marmite qu’ensuite elles reversent dedans.

Les femmes s’adonnent aussi à faire des feutres, et en couvrent leurs cabanes et maisons.

Les hommes s’amusent seulement à faire des arcs, des flèches, des mors, brides, étriers, des selles de chevaux, des chariots et des maisons, pansent les chevaux, traient les juments, battent le lait pour en faire le koumis, font aussi des bouteilles et vaisseaux pour l’y mettre, ont soin des chameaux, les chargent et déchargent quand il est besoin. Pour les brebis et les chèvres, les hommes et les femmes en ont soin, tantôt les uns, tantôt les autres, comme aussi de les traire. Ils préparent et accommodent leurs peaux du lait de brebis épaissi. Quand ils veulent se laver les mains ou la tête, ils remplissent leur bouche d’eau, puis la versent peu à peu dessus et se lavent ainsi les mains, la tête et les cheveux.

Pour ce qui est de leurs mariages, il faut savoir que personne n’a de femme s’il ne l’achète ; de sorte que quelquefois les filles demeurent longtemps à marier, leurs père et mère les devant garder jusqu’à ce que quelqu’un les vienne acheter. Ils observent les degrés de consanguinité, à savoir le premier et second seulement, mais ils ne savent ce que c’est que l’affinité, qu’ils ne gardent en aucune sorte, car ils peuvent avoir ensemble ou successivement deux sœurs pour femmes. Les veuves et veufs ne se marient jamais entre eux, d’autant qu’ils ont tous cette croyance que celles qui les ont servis en cette vie les serviront encore dans l’autre, et que les veuves par conséquent retourneront toujours à leurs premiers maris ; de là arrive entre eux cette vilaine coutume qu’un fils, après la mort de son père, épouse toutes ses femmes, excepté celle dont il est fils ; car la famille du père et de la mère échet toujours au fils, si bien qu’il est obligé de pourvoir à toutes les femmes que son père a laissées. Quand donc quelqu’un est demeuré d’accord avec un autre d’acheter et prendre sa fille en mariage, le père de la fille fait un banquet, et la fille s’enfuit se cacher vers ses parents les plus proches ; alors le père dit à son gendre que sa fille est à lui, qu’il la cherche et la prenne partout où il la pourra trouver. Ce que l’autre fait et la cherche diligemment avec tous ses amis, et l’ayant trouvée, la saisit et la mène ainsi comme par force en sa maison.

Pour ce qui est de leur manière d’administrer la justice, leur coutume est que quand deux hommes sont en débat de quelque chose, personne n’ose s’en entremettre, le père même ne peut assister, mais celui qui se sent offensé en appelle à la cour de justice du seigneur ; et si après cela quelqu’un attente quelque chose contre lui, il est mis à mort sans rémission. Mais il faut que cela se fasse promptement et sans délai, et que celui qui a souffert l’injure mène l’autre comme prisonnier. Ils ne punissent personne de mort s’il n’a été surpris sur le fait ou qu’il l’ait confessé lui-même. Mais quand quelqu’un est accusé par d’autres, on ne laisse pas de lui donner la torture pour le faire avouer. Ils punissent de mort l’homicide, et le grand et notable larcin ; mais pour une moindre chose, comme pour un mouton, pourvu qu’on n’y ait point été surpris plusieurs fois, ils battent cruellement et donnent cent coups ; il faut que ce soit avec autant de bâtons divers, et cela par sentence du juge. Ils font mourir aussi ceux qui se disent messagers et envoyés par quelque prince et ne le sont pas, comme aussi les sacrilèges, c’est-à-dire sorciers ou sorcières.

Quand quelqu’un vient à mourir entre eux, ils le pleurent fort, avec de grands cris et hurlements ; alors ils sont exempts de payer tribut pour toute cette année-là. Que si quelqu’un se trouve présent à la mort d’un autre déjà grand et homme fait, il demeure un an entier sans oser mettre le pied dans le palais du Grand Khan. Que si ce n’est qu’un enfant mort, il n’y peut entrer qu’après une lunaison. Ils ont coutume de laisser auprès de la sépulture du défunt une de ses maisons ou cabanes. S’il est de race seigneuriale (comme est celle de Cingis, qui fut le premier seigneur et roi entre eux), on ne sait pas bien l’endroit de sa sépulture mais il y a toujours aux environs du lieu où ils enterrent leurs nobles une loge pour retirer ceux qui la gardent. Je n’ai pas su s’ils enterrent des trésors avec les morts. Pour les Comans, ils ont coutume d’élever une butte de terre sur la sépulture du mort et lui dressent une statue, la face tournée à l’orient et tenant une tasse à la main. Aux riches et grands ils dressent des pyramides ou petites maisons pointues, et j’ai vu en des endroits de grandes tours de brique, et en d’autres des maisons bâties de pierres, encore qu’en ces quartiers-là on n’y en trouve point. J’y ai vu aussi une sépulture où ils avaient suspendu seize peaux de cheval sur de grandes perches, quatre à chaque face du monde, puis ils y avaient laissé du koumis pour boire et de la chair pour manger ; cependant ils disaient que ce mort-là avait été baptisé. J’ai remarqué d’autres sépultures formées de très grands carrés bâtis de pierres, les unes rondes les autres carrées, puis quatre pierres longues dressées aux quatre coins du monde (points cardinaux) à l’entour de cet espace. Quand quelqu’un devient malade, on met un signal sur sa maison, pour dire qu’il se trouve mal et que personne n’aille le voir ; car les malades ne sont visités de personne sinon de celui qui les sert. Quand aussi quelque grand seigneur est malade, ils posent des gardes bien loin à l’entour de sa cour ou palais, afin d’empêcher qu’aucun ne s’avance pour passer ces bornes-là, craignant que quelque esprit malin ou le vent n’entre aussi avec eux. Entre eux les devins leur servent de prêtres. Voilà ce que je pus alors remarquer de leurs mœurs et façons de vivre.

[1] Aujourd’hui Soudak, en Crimée.

[2] La mer d’Azov, le Palus-Méotide des anciens.

[3] C’est pendant le cours de la première croisade que saint Louis confia à Rubruquis la mission qui fait l’objet de la présente relation.

[4] La désignation de Moal, dont le narrateur fait le synonyme de Tartare, est fréquemment employée dans le cours du récit.

[5] Le koumis, boisson enivrante faite avec du lait de jument fermenté, est resté le breuvage favori des Tartares nomades.

[6] Voy. Marco Polo, liv. Ier, chap. XXXVII.