NITHARD

Histoire des dissensions des fils de Louis le Débonnaire

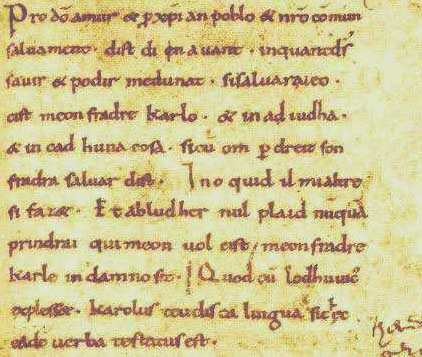

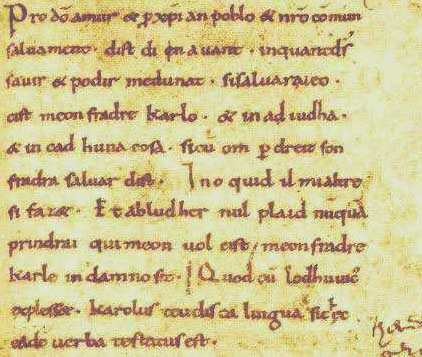

texte numérisé et mis en page par François-Dominique FOURNIER

HISTOIRE DES DISSENSIONS DES FILS DE LOUIS LE DÉBONNAIRE, par Nithard

NOTICE SUR NITHARD.CHARLEMAGNE n’avait pas seulement fondé un grand Empire; auprès de lui s’étaient formés quelques hommes remarquables par leur énergie, la rectitude et la fermeté de leur esprit, et qui avaient pris, à son école, le goût de la civilisation, de l’ordre, et quelque intelligence du but comme des moyens d’un gouvernement habile et régulier. A sa mort leur destinée fut triste ; hors d’état de continuer leur maître, ils se trouvèrent jetés au milieu des désordres et de l’incapacité de ses successeurs. Les uns, comme Éginhard, se retirèrent bientôt du monde et cherchèrent le repos dans les monastères ; les autres, comme Adalhard et Wala, s’agitèrent encore, essayant de se faire une grande place dans le déchirement universel. Ils ne réussirent à rien, et on les voit disparaître successivement dans la confusion des intrigues du temps ou dans le silence des cloîtres, sans laisser d’eux aucune trace, que le souvenir d’une capacité supérieure à celle des hommes qui n’avaient pas connu le grand empereur. Nithard est le dernier en qui l’empreinte du temps de Charlemagne se laisse encore reconnaître, le dernier en qui se révèle un esprit plus étendu et plus régulier que l’anarchie du règne de Charles le Chauve et de ses frères n’en pouvait former. Né avant l’an 790, il avait pour mère Berthe, l’une des filles de Charlemagne, et pour père Angilbert, surnommé l’Homère de son temps, qui fut longtemps l’un des principaux conseillers de ce prince, reçut de lui la mission de veiller, en qualité de duc ou de comte, à la sûreté des côtes nord-ouest de son Empire, et mourut abbé de Saint-Riquier, le 18 février 814, c’est-à-dire, vingt jours après l’empereur. Ainsi petit-fils de Charlemagne, et fils d’un homme qui avait eu toute sa faveur, Nithard succéda de bonne heure à la charge militaire de son père, et défendit, contre les Normands, les côtes de la Gaule entre la Seine et l’Escaut. Les mêmes fonctions lui furent probablement conservées sous Louis le Débonnaire, auquel il demeura constamment attaché. Charles le Chauve, le fils préféré de Louis, hérita de ses services et de son affection. Nithard lui fut fidèle dans toutes les vicissitudes de sa fortune, combattit pour lui en diverses rencontres, entre autres à la bataille de Fontenay, et fit, à plusieurs, reprises, de vains efforts pour rétablir la paix entre Charles, Louis le Germanique et Lothaire. Je n’ai rien à dire sur cette époque de sa vie, car on n’en sait que ce qu’il en raconte lui-même dans son histoire. Il entreprit cet ouvrage à la sollicitation de Charles le Chauve, et le suspendit plusieurs fois, triste et dégoûté d’avoir à décrire tant d’incapacité et de malheur. Les trois premiers livres furent écrits en 842, et le quatrième en 843 ; ce dernier livre s’arrête au commencement de cette même année ; mais il est clair que la fin manque, et rien n’indique jusqu’à quelle époque l’avait conduit l’historien, ni quelle était l’étendue de ce que nous avons perdu. C’est une perte véritable ; de tous les historiens de la race carlovingienne, sans en excepter même Éginhard, Nithard est sans contredit le plus spirituel, le plus méthodique, celui qui pénètre le plus avant dans les causes des événements, et en saisit le mieux, pour ainsi dire, la filiation morale. Ce n’est point un simple chroniqueur, uniquement appliqué à retracer la succession chronologique des faits ; c’est un homme qui les a vus, sentis, compris, et en reproduit le tableau. Il s’en faut, bien que ce tableau soit partout complet et clair ; l’esprit des hommes les plus distingués du neuvième siècle était loin de s’élever à des vues générales ou de descendre dans les profondeurs de la nature humaine ; on ne rencontre point dans leurs ouvrages ces grands développements de l’intelligence où nul individu ne saurait atteindre par sa propre force, et qui exigent la civilisation de la société toute entière ; leur sagacité est courte, leur imagination confuse ; et au point où nous sommes parvenus aujourd’hui, ce qui leur manque nous frappe bien davantage que ce qui les distinguait parmi leurs contemporains. Aussi les éloges que je viens de donner à Nithard paraîtront sans doute, à beaucoup de lecteurs, et me paraissent à moi-même exagérés ; car les mots qui les expriment réveillent maintenant en nous l’idée d’un mérite bien supérieur au sien. Cependant, quand on le compare aux meilleurs annalistes du neuvième siècle, il est impossible de méconnaître sa supériorité ; et, sans qu’on en puisse extraire aucune réflexion saillante, aucun passage éloquent, rien en un mot qui fasse admirer le politique ou l’écrivain, on sent, en le lisant, que ce petit-fils de Charlemagne devait être l’un des hommes les plus capables et les plus éclairés de son temps. Quelques érudits ont pensé, sur le témoignage de chroniqueurs du onzième siècle, que Nithard, dégoûté des affaires et du monde, comme la plupart des élèves de Charlemagne, avait fini par se retirer dans un monastère, et qu’il était mort abbé de Saint-Riquier, comme son père Angilbert, vers l’an 853. D’autres lui ont assigné pour retraite l’abbaye de Pruim. Je ne discuterai point ici les petites conjectures et les minutieux rapprochements sur lesquels ces opinions se fondent. Elles paraissent démenties par d’autres traditions qui rapportent que Nithard fut tué vers 858 ou 859, en repoussant une invasion des Normands sur les côtes de Picardie. Au milieu du onzième siècle, Gerwin, abbé de Saint-Riquier, fit faire des fouilles sous le portique de l’église de cette abbaye, dans l’espoir de découvrir le corps d’Angilbert. Ses recherches furent infructueuses, mais il retrouva le corps de Nithard qu’on reconnut, dit le chroniqueur Hariulf, à la blessure qu’il avait reçue à la tête dans le combat où il fut tué par les Normands. Dom Rivet affirme hardiment que Nithard ne pouvait être abbé ni moine, puisqu’il avait péri les armes à la main. Cet argument est atténué par plus d’un exemple, et il ne serait point impossible que Nithard, abbé de Saint-Riquier, se fût ressouvenu, dans l’occasion, qu’il avait jadis, sur ce même rivage, repoussé, en qualité de comte, les invasions des Normands. La collection de Pithou est la première où l’ouvrage de Nithard ait paru, en 1588. C’est au treizième siècle que le titre qu’il porte à présent : Histoire des Dissensions des fils de Louis le Pieux, lui a été donné pour la première fois. François Guizot

LIVRE PREMIER.AYANT, comme vous le savez très bien, monseigneur, souffert depuis près de deux ans déjà, de la part de votre frère, une persécution que ni vous, ni les vôtres n’aviez nullement méritée, vous m’avez ordonné, avant que nous entrassions dans la cité de Châlons [sur Marne], de transmettre par écrit à la mémoire ce qui s’est passé de votre temps. C’eût été, je l’avoue, un ordre facile et doux à exécuter, si on m’eût accordé le loisir nécessaire pour m’acquitter dignement d’un si grand travail. Si donc vous trouvez dans cet ouvrage quelque chose d’omis ou de plus négligé que ne le requiert l’importance des événements, vous et les vôtres devez me le pardonner, d’autant plus aisément que vous savez que, pendant que je le composais, j’étais battu des mêmes orages que vous. J’avais résolu de ne point parler de ce qui est arrivé du temps de votre pieux père, mais le lecteur reconnaîtra bien plus facilement la vérité dans vos débats si je commence par rapporter quelques unes des choses qui, à notre connaissance, ont eu lieu de son vivant. Il ne me paraît aussi nullement à propos de ne rien dire du tout sur la mémoire respectable de votre aïeul ; c’est donc par lui que commencera cet écrit. Charles, de belle mémoire, appelé à juste titre par toutes les nations le grand Empereur, étant mort un peu avant la troisième heure du jour, dans une heureuse vieillesse, laissa l’Europe entière remplie de bonheur. Surpassant en sagesse et en toute sorte de vertu tous les hommes de son temps, il paraissait à tous les habitants de la terre à la fois redoutable, aimable et admirable. Il rendit sa domination honnête et utile de toutes les manières, comme tous le virent clairement. Ce que je regarde comme le plus merveilleux, c’est que seul, par la crainte qu’il inspirait, il adoucit tellement les cœurs durs et féroces des Francs et des Barbares que la puissance romaine n’avait pu dompter, qu’ils n’osaient rien entreprendre dans l’Empire que ce qui convenait à l’intérêt public. Comme roi, il régna heureusement pendant trente-deux ans, et comme empereur il tint pendant quatorze ans, avec non moins de bonheur, les rênes de l’État. Louis, le dernier fils qu’il eût eu d’un mariage légitime, devint par la mort de ses frères l’héritier de toute cette grandeur. Aussitôt qu’on lui eut appris la mort de son père, il revint d’Aquitaine à Aix-la-Chapelle. Il rangea sans obstacle sous sa domination les peuples qui accouraient de toutes parts, se promettant de prendre un parti à l’égard des hommes qui témoignaient plus d’orgueil. Au commencement de son règne il divisa en trois parts l’immense somme d’argent que son père lui avait laissée ; il en employa une pour les funérailles ; il partagea les deux autres entre lui et ses sœurs que son père avait eues d’un mariage légitime, leur ordonnant en même temps de sortir du palais et de se retirer dans leurs monastères. Il admit à sa table ses frères Drogon, Hugues et Théodoric, encore jeunes, et les fit nourrir avec lui dans le palais. Il céda à son neveu Bernard, fils de Pépin, le royaume d’Italie s’étant révolté peu après, Bernard fut pris et privé de la lumière et de la vie par Bertmond, gouverneur de la province de Lyon [en 818]. Ensuite, craignant que ses frères, en soulevant le peuple, n’en fissent autant, l’empereur les manda à l’assemblée générale, les fit tondre et les mit dans des monastères sous une simple surveillance [en 819]. Cela fait, il fit conclure à ses fils des mariages légitimes, et partagea ainsi entre eux tout l’empire [en 821]. Pépin devait avoir l’Aquitaine, Louis, la Bavière, et Lothaire, après sa mort, tout l’empire. Il permit à Lothaire de porter avec lui le titre d’empereur. La reine Hermengarde, leur mère, mourut, et, peu de temps après, l’empereur Louis se maria à Judith , dont il eut Charles[1]. Ayant partagé tout l’empire entre ses autres fils, Louis ne savait ce qu’il donnerait à son fils Charles. Tourmenté de cela, il supplia ses fils en faveur de ce dernier. Enfin Lothaire consentit à ce que son père donnât au jeune prince la portion du royaume qu’il voudrait, et jura avec serment qu’il serait à l’avenir son soutien et son défenseur contre ses ennemis. Mais, à l’instigation de Hugues, dont Lothaire avait épousé la fille, de Mathfried et d’autres, il se repentit trop tard de ce qu’il avait fait, et chercha de quelle manière il pourrait l’annuler [en 829]. Cela ne put échapper longtemps à son père ni à sa mère ; Lothaire s’efforçait en effet , non publiquement, mais en secret, de renverser ce que son père avait établi. Alors Louis, prenant pour appui Bernard, duc de Septimanie, le créa chambellan, lui confia le jeune Charles, et le mit, après lui, au premier rang de l’empire. Bernard, abusant imprudemment du pouvoir, bouleversa entièrement un gouvernement qu’il aurait dû affermir. Dans le même temps l’Allemagne fut cédée à Charles par un édit. Alors Lothaire, comme ayant trouvé un juste sujet de plainte, excita ses frères et tout le peuple à relever la république en péril ; ils se rendirent ensemble avec tout le peuple auprès de leur père à Compiègne [en 830]. Ils forcèrent la reine à prendre le voile, firent tondre Conrad et Rodolphe, ses frères, et les envoyèrent en Aquitaine à Pépin, qui fut chargé de les garder. Bernard, ayant pris la fuite, se sauva en Septimanie. Héribert, son frère, ayant été pris, on lui creva les yeux, et on l’envoya, pour y être gardé, en Italie. Lothaire s’étant ainsi emparé du gouvernement retint son père et Charles en surveillance auprès de lui ; il fit vivre avec l’empereur des moines, pour qu’ils l’accoutumassent à la vie monastique et l’engageassent à l’embrasser. Comme chacun alors, livré à ses passions, ne cherchait que son propre intérêt, la république empirait chaque jour. C’est pourquoi les moines dont nous avons parlé, et d’autres gens qui gémissaient de ce qui avait été fait, demandèrent au seigneur Louis si, en cas qu’on le remît à la tête du gouvernement, il voudrait le rétablir et le soutenir avec vigueur, et surtout remettre sur pied le culte divin qui protège et dirige tout le reste. Comme il y consentit facilement, on s’entendit bientôt sur sa restauration. Avant pris un certain moine, nommé Gondebaud, Louis l’envoya pour ce dessein, et sous prétexte de religion, vers Pépin et Louis, ses fils, leur promettant que, s’ils voulaient concourir avec ses partisans à son rétablissement, il agrandirait leurs royaumes. Ils consentirent aisément et avidement ; une assemblée fut convoquée ; la reine et ses frères furent rendus à l’empereur, et tout le peuple se soumit à sa domination. Les partisans de Lothaire furent traduits devant l’assemblée, et condamnés à mort par Lothaire lui-même ; on leur accorda la vie et ils furent envoyés en exil. Louis permit à Lothaire, obligé de se contenter de l’Italie seulement, de s’en aller à condition que désormais il ne tenterait aucun dessein contre la volonté de son père. Les choses s’étant ainsi passées, et le gouvernement paraissant respirer un peu, le moine Gondebaud, dont nous avons parlé ci-dessus, voulut, parce qu’il avait puissamment coopéré à cette restauration, tenir le second rang dans l’empire, tandis que Bernard, qui l’avait possédé jadis, s’efforçait à grand’peine d’y remonter. Pépin et Louis, quoique selon la promesse du roi leur royaume eût été augmenté, tâchaient tous deux d’être les premiers dans l’empire après leur père mais ceux qui dirigeaient alors les affaires de la république s’opposaient à leur volonté. Vers le même temps [en 833] l’Aquitaine, enlevée à Pépin, fut donnée à Charles, et les principaux du peuple, d’accord avec son père, jurèrent de lui obéir. Ses frères, supportant ceci avec peine, divulguèrent le mauvais état de la république et soulevèrent le peuple comme pour obtenir un sage gouvernement ; ils délivrèrent Wala, Hélisachar, Mathfried avec les autres qui avaient été envoyée en exil, et poussèrent Lothaire à s’emparer du pouvoir. Sous le même prétexte et à force de prières, ils engagèrent Grégoire, pontife du souverain siége de Rome, à soutenir leur entreprise, afin de pouvoir, par son crédit, accomplir plus facilement leur projet. Alors l’empereur avec tout ce qu’il avait dans l’empire, et les trois rois ses fils avec une armée considérable, et de plus le pape Grégoire avec toute la troupe romaine, se mirent en marche ; ils se joignirent en Alsace, campèrent auprès du mont Siegwald, et là les rois engagèrent le peuple, par différents moyens, à se soulever contre l’empereur. Enfin quelques uns ayant pris la fuite, Louis fut pris avec un petit nombre de serviteurs ; sa femme, arrachée d’auprès de lui, fut envoyée en exil en Lombardie, et Charles fut avec son père retenu sous une garde sévère. Le pape Grégoire, se repentant de son voyage, retourna à Rome plus tard qu’il ne voulait. Lothaire s’étant ainsi emparé une seconde fois de l’empire, le perdit une seconde fois aussi facilement qu’il l’avait reconquis. Pépin et Louis, en effet [en 834], voyant que Lothaire s’appropriait tout le pouvoir et voulait les abaisser, le supportaient avec peine. De plus, Lambert et Mathfried, aspirant tous deux à tenir le premier rang dans l’empire, après Lothaire, commencèrent à entrer en débat. Et, comme tous deux recherchaient leurs intérêts, ils négligeaient entièrement les affaires publiques. Le peuple voyant cela en était affligé ; les fils même de Louis étaient en proie à la honte et au repentir d’avoir privé deux fois leur père de son rang, et tout le peuple d’avoir chassé deux fois l’empereur. Ils se liguent donc pour le rétablir, et se rendent en foule de toutes parts à Saint-Denis, où Lothaire retenait son père et Charles. Lothaire, ne se voyant pas en état de résister à cette colère, prit les armes avant que ses adversaires ne se fussent munis, mit son père et Charles en liberté, et partit pour Vienne. Le peuple nombreux qui se trouvait là, voulait avec ardeur attaquer Lothaire pour venger son père. Avant recouvré le roi, ils se rendirent avec les évêques et tout le clergé dans l’église de Saint-Denis ; rendirent à Dieu de pieuses actions de grâces, au roi sa couronne et ses armes, et s’appliquèrent à délibérer sur les autres affaires. Louis ne voulut point poursuivre Lothaire ; mais il lui envoya des députés pour lui ordonner de se hâter de passer les Alpes : il reçut avec bienveillance Pépin, qui vint vers lui, le remercia d’avoir coopéré à sa restauration, et lui permit, à sa demande, de retourner en Aquitaine. Ensuite, les fidèles qui s’étaient enfuis, et qui avaient coutume d’être à la tête des affaires, accoururent en foule ; s’étant mis en route avec eux, l’empereur se rendit à Aix pour y passer l’hiver, accueillit avec bonté Louis qui vint le voir, et lui ordonna de rester avec lui pour le défendre. Sur ces entrefaites, les gens qui gardaient Judith en Italie, apprenant que Lothaire s’était enfui, et que son père était en possession du trône, s’emparent de Judith, se sauvent, arrivent heureusement à Aix, et apportent à l’empereur leur agréable présent. Cependant Louis ne l’admit pas dans la couche royale, jusqu’à ce qu’elle eût juré avec ses proches, en présence du peuple, qu’elle était innocente du crime qu’on lui imputait, car il ne se présenta point d’accusateur. Vers le même temps [en 835], Mathfried, Lambert et les autres partisans de Lothaire se tenaient sur la frontière de la Bretagne. L’empereur envoya pour les chasser Vodon, et les chefs qui habitaient entre la Seine et la Loire. Ayant réuni leurs troupes, ils marchèrent des deux parts ; mais leur petit nombre et l’impérieuse nécessité mit d’accord les partisans de Lothaire. La multitude des soldats de Vodon les rendit au contraire présomptueux, désunis et indisciplinés. Aussi, le combat engagé, ils s’enfuirent. Vodon fut tué, ainsi qu’Orlon, Vivien, Fulbert et une quantité innombrable de soldats. Les vainqueurs ayant promptement informé Lothaire de leur succès, lui recommandèrent de venir à leur secours avec une armée, aussi vite qu’il pourrait, ce qu’il fit volontiers. Il vint à Châlons avec une troupe considérable, fit le siège de cette ville, lui livra trois assauts, et, s’en étant enfin emparé, l’incendia avec les églises ; il fit précipiter dans la Saône Gerberge[2], à la manière des criminels , punit de mort Gauzhelme et Sanila : il accorda la vie à Warin, et lui fit jurer que dans la suite il l’aiderait de toutes ses forces. Lothaire et les siens, fiers du succès de ces deux combats, et espérant de s’emparer facilement de tout l’empire, se rendirent à Orléans pour y délibérer sur ce qu’ils avaient à faire. A cette nouvelle, l’empereur rassembla une armée considérable de Francs, appela à son secours son fils Louis, et tous ceux qui habitaient au-delà du Rhin, et marcha pour venger le crime énorme que son fils venait de commettre contre l’empire. Lothaire, animé de l’espoir de séduire les Francs, selon sa coutume, résolut d’aller à sa rencontre. Ils s’avancèrent de chaque côté, et campèrent sur les bords d’un fleuve, près d’une maison de plaisance, appelée Cauviac. Mais les Francs pleins de repentir d’avoir deux fois abandonné leur empereur, et jugeant qu’il serait honteux de faire encore de même, ne voulurent point se laisser entraîner à la défection. C’est pourquoi Lothaire se voyant hors d’état de fuir et de combattre, mit fin à la guerre, promettant que, dans un nombre de jours fixé, il repasserait les Alpes, que désormais il n’entrerait pas dans le pays des Francs sans l’ordre de son père, et n’entreprendrait rien dans l’empire contre sa volonté. Il prêta serment, avec les siens, qu’il observerait ces conventions. Les choses ainsi arrangées [en 837], Louis gouverna l’empire de la même façon, et avec les mêmes conseillers que par le passé. Voyant que le peuple ne voulait plus, comme jadis, l’abandonner tant qu’il vivrait, il convoqua, pendant l’hiver, une assemblée générale à Aix-la-Chapelle, et donna à Charles une partie de son royaume, dont les limites furent fixée, savoir : du côté de la mer, depuis la frontière des Saxons jusqu’à celle des Ripuaires, toute la Frise ; dans le pays des Ripuaires, les comtés de Moillan, de Halt, de Trahammolant , de Mosgau[3] ; tout le pays situé entre la Meuse et la Seine, jusqu’à la Bourgogne, ainsi que le comté de Verdun ; et dans la Bourgogne, les comtés de Toul, de l’Ornain, de Bidburg, du Bliets, du Perthois ; les deux comtés de Bar, le pays de Brienne, de Troyes, d’Autun, de Sens, du Gâtinais, de Melun, d’Etampes, de Chartres et de Paris ; ensuite le long de la Seine jusqu’à l’Océan, et le long du rivage de cette mer jusqu’en Frise. Le roi donna à son fils Charles, de son autorité divine et paternelle, tous les évêchés, les abbayes, les comtés, les domaines royaux, et tout ce qui était contenu dans les limites ci-dessus indiquées, avec tout ce qui lui appartenait, n’importe en quel lieu, et tout ce qui était de son droit, et il invoqua la protection du Dieu tout-puissant pour que cela demeurât ferme et stable à toujours. Hilduin, abbé de l’église de Saint-Denis, Gérard, comte de Paris, et les autres habitants des pays dont nous avons parlé, se réunirent et jurèrent fidélité à Charles. Lothaire et Louis, apprenant ces choses, en furent vivement chagrins ; ils convinrent d’une entrevue [en 838]. S’y étant rendus, et voyant qu’il n’y avait rien là dont ils fussent en droit de s’offenser, ils dissimulèrent avec adresse ce qu’ils méditaient contre la volonté de leur père, et se séparèrent. Cette entrevue fit naître une assez violente agitation, mais qui fut facilement apaisée. Au milieu de septembre, l’empereur vint à Quiersy, et apaisa de même très aisément une sédition qui s’était élevée. Il donna alors à Charles les armes et la couronne, avec quelque nouvelle portion du royaume, entre la Seine et la Loire, mit d’accord, à ce qu’il paraissait, Pépin et Charles, permit ensuite avec bonté, à Pépin, de retourner en Aquitaine, et envoya Charles dans la partie du royaume qu’il lui avait donnée. Charles y étant allé, tous les habitants se rendirent auprès de lui, et lui jurèrent fidélité. Dans le même temps, on apprit que Louis s’était soulevé contre son père, et voulait s’approprier tout ce qui appartenait au royaume au-delà du Rhin. A cette nouvelle, l’empereur ayant convoqué une assemblée, vint à Mayence, passa le fleuve avec son armée, et força son fils Louis de s’enfuir en Bavière. Il revint ensuite triomphant à Aix, car de tous côtés il avait été vainqueur par la grâce de Dieu ; mais la vieillesse approchait, les chagrins qu’il avait éprouvés le menaçaient d’une prompte décrépitude ; l’impératrice et les grands qui, d’après la volonté de Louis, avaient travaillé pour Charles, craignant que, si l’empereur mourait avant que tout ne fût achevé, la haine de ses frères ne s’élevât contre eux jusqu’à vouloir les faire périr, jugèrent à propos que Louis assurât à Chartes le secours de l’un de ses fils, afin que, si après sa mort les autres ne voulaient pas s’accorder, au moins ces deux-là , bien unis, pussent résister au parti des envieux. Pressés par la nécessité, ils méditaient continuellement sur ce choix ; mais tous furent enfin d’avis que, si Lothaire voulait se montrer sincère dans cette affaire, c’était avec lui qu’il fallait conclure une alliance. Comme nous l’avons dit, il avait autrefois juré à son père, à sa mère et à Charles, que son père n’avait qu’à donner à ce dernier la partie du royaume qu’il voudrait ; que pour lui, il y consentirait, et, tant qu’il vivrait, le protégerait contre ses ennemis. On choisit donc des messagers, et on les envoya en Italie vers Lothaire, pour lui promettre que s’il voulait soutenir la volonté de son père au profit de Charles, tout ce qu’il avait fait jusqu’alors lui serait pardonné, et que tout le royaume, sauf la Bavière, serait partagé entre lui et Charles. Ces choses convinrent à Lothaire et aux siens ; et des deux parts, ils jurèrent qu’ils le voulaient et le feraient ainsi. Ils vinrent à l’assemblée indiquée dans la ville de Worms [en 839] ; là Lothaire se jeta humblement, et en présence de tout le monde, aux pieds de son père, en disant : Je reconnais, mon seigneur et père, que j’ai péché envers Dieu et vous. Je vous demande, non le royaume, mais votre indulgence et la grâce de votre pardon. Louis, père tendre et indulgent, touché de ses prières, lui pardonna ses offenses, et lui accorda la grâce qu’il demandait, à condition que désormais il n’entreprendrait rien de contraire à sa volonté, ni au sujet de Charles, ni sur tout autre point dans le royaume. Ensuite il le reçut avec bienveillance, et l’avant embrassé, il rendit grâces à Dieu de sa réconciliation avec un fils naguères ennemi. De là ils allèrent prendre leur repas, remettant au lendemain à délibérer sur toutes les autres choses que leurs hommes avaient jurées. Le jour suivant ils se réunirent en conseil. Louis désirant accomplir ce que les siens avaient juré : Voilà, mon fils, dit-il, comme je te l’avais promis, tout le royaume devant tes yeux : partage-le comme il te plaira : si c’est toi qui le partages, le choix des parts sera à Charles ; si c’est nous qui le partageons, le choix des parts sera pour toi. Après avoir travaillé pendant trois jours à faire le partage du royaume, sans pouvoir en venir à bout, Lothaire envoya Joseph et Richard vers son père, le priant, lui et les siens, de régler ce partage, et de lui donner le choix des parts. Ils affirmèrent, au nom de la foi qu’ils avaient jurée, que le défaut de connaissance des pays avait seul empêché Lothaire d’accomplir ce travail. Alors le père, aidé des siens, partagea tout le royaume, sauf la Bavière, aussi également qu’il put. Lothaire et les siens choisirent et reçurent la partie orientale, depuis la Meuse ; il consentit à ce qu’on donnât à Charles la partie occidentale, et de concert avec son père, déclara en présence de tout le peuple qu’il le voulait ainsi. Ainsi Louis mit de son mieux les frères d’accord, les suppliant avec instance de s’aimer mutuellement, et les engageant à se protéger l’un l’autre, et à faire ce qu’il désirait. Cela fait, et renvoyant en Italie, avec bienveillance et amitié, Lothaire pardonné et honorés du don d’un royaume, il lui rappela combien de serments il avait prêtés à son père, combien de fois il s’était révolté, combien de crimes lui avaient été remis, et lui donnant de sages conseils, il le conjura de ne pas souffrir qu’on manquât en aucune manière aux conventions qu’ils venaient de conclure, et auxquelles il avait souscrit en présence de tous. Dans le même temps, Louis reçut la nouvelle de la mort de Pépin ; une partie du peuple d’Aquitaine attendait ce qu’ordonnerait Louis sur ses petits-fils et leur royaume ; un autre parti s’étant saisi de Pépin, l’aîné des enfants du roi Pépin, exerçait sous son nom la tyrannie. Tout se trouvant alors, comme nous l’avons dit, arrangé avec Lothaire, Louis rassembla une armée considérable, passa par Châlons pour se rendre à Clermont avec Charles et sa mère, et reçut avec bonté la portion du peuple qui l’y attendait. Et comme il avait autrefois donné à Charles le royaume d’Aquitaine, il pressa les Aquitains et leur commanda même de se mettre sous sa protection ; ce qu’avant fait, ils lui jurèrent fidélité. Il s’occupa ensuite de réprimer ceux qui avaient envahi le pouvoir. Vers le même temps, Louis, sorti de Bavière, selon la coutume, envahit l’Allemagne avec une armée de Thuringiens et de Saxons. Son père revenant d’Aquitaine, laissa Charles et sa mère à Poitiers, célébra la sainte Pâques à Aix, et se rendit directement en Thuringe. Il en chassa son fils Louis [en 840], et se dirigeant par le pays des Esclavons, le força de s’enfuir en Bavière. Cela fait, il convoqua une assemblée dans la ville de Worms pour le commencement de juillet. Il y fit venir d’Italie son fils Lothaire, pour délibérer avec lui et ses autres fidèles, sur la conduite de Louis. Les choses ainsi préparées, Lothaire étant encore en Italie, Louis au-delà du Rhin et Charles en Aquitaine, l’empereur Louis leur père mourut dans une certaine île pris de Mayence, le 20 de juin. Son frère Drogon, évêque et son grand chapelain, de concert avec les évêques, les abbés et les comtes, l’ensevelit avec les honneurs convenables dans sa ville de Metz auprès de saint Arnoul. Il vécut soixante-quatre ans ; il gouverna l’Aquitaine pendant trente-sept ans, et porta le nom d’empereur pendant vingt-sept ans et six mois[4].

LIVRE SECOND.J’AI exposé, selon le temps et les forces qui m’ont été accordés, les commencements de vos dissensions, afin que le lecteur, curieux de savoir pourquoi, après la mort de votre père, Lothaire résolut de vous persécuter vous et votre frère, pût en comprendre les raisons et juger de la justice de ses actions. Maintenant, autant que me le permettront ma mémoire et mes talents, je m’efforcerai de rapporter par quel pouvoir et quels moyens Lothaire accomplit son projet. Je vous demande d’avoir égard aux difficultés qu’au milieu de ces troubles a eu à surmonter ma faiblesse, et si j’ai négligé quelque chose dans cet ouvrage, je vous prie de me le pardonner. A la nouvelle de la mort de son père, Lothaire envoya aussitôt des messagers par tout le pays des Francs, pour annoncer qu’il allait venir prendre possession de l’empire qu’on lui avait autrefois donné, promettant qu’il conserverait à chacun les honneurs et bénéfices qu’avait accordés son père, et qu’il voulait même les augmenter. Il ordonna aussi qu’on fit prêter serment de fidélité aux gens dont il doutait, leur enjoignant, en outre de venir à sa rencontre le plus vite qu’ils pourraient, et prononçant la peine de mort contre ceux qui s’y refuseraient. Il s’avança lui-même lentement, voulant savoir, avant de passer les Alpes, comment tourneraient les choses. Entraînés par l’avidité et la crainte, tous accoururent vers lui de toutes parts, et enorgueilli par ses espérances et ses forces, il commença à rechercher par quels moyens il pourrait envahir tout l’Empire. Il jugea à propos de faire marcher d’abord des troupes contre Louis, qui se trouvait prés de son chemin, et ne négligea rien pour le mettre hors d’état de lui résister. En même temps, ayant artificieusement envoyé des députés à Charles en Aquitaine, il lui fit dire qu’il était plein de bienveillance pour lui, comme l’avait prescrit leur père et comme il le devait à son filleul. Il le pria d’épargner son neveu, le fils de Pépin, jusqu’à ce qu’il eût en une entrevue avec lui. Les choses ainsi arrangées, il se dirigea vers la ville de Worms. Louis y avait laissé une partie de son armée pour garder le palais, et avait marché contre les Saxons révoltés. Lothaire, après un petit combat, força cette garde à fuir. Passant le Rhin avec toute son armée, il se dirigea sur Francfort ; là Lothaire et Louis s’étant tenus tranquilles pendant la nuit, ils campèrent avec des dispositions bien peu fraternelles, l’un dans ce lieu, et l’autre au confluent du Mein et du Rhin. Comme Louis faisait une courageuse résistance, et que Lothaire ne se flattait pas de le soumettre sans combat, il espéra qu’il vaincrait Charles plus facilement, et suspendit la guerre à condition que le z11 novembre ils se réuniraient de nouveau dans le même lieu, et que, s’ils ne pouvaient s’accorder, les armes décideraient ce qui devait revenir à chacun. Les choses ainsi réglées, Lothaire se mit en marche pour soumettre Charles. A cette époque, Charles assistait à Bourges à une assemblée où les gens de Pépin avaient promis qu’il viendrait. Ayant appris de tous côtés la nouvelle de ce qui se passait, Charles choisit pour messagers Nithard et Adalgaire, et les envoya le plus tôt qu’il put vers Lothaire, pour le conjurer de se rappeler les serments qu’ils s’étaient prêtés l’un à l’autre, d’observer les conventions que leur père avait conclues entre eux, de songer à ce qu’il devait à son père, à son filleul, de se contenter de garder pour lui ses propres États, et de laisser à son fière, sans combat, ce que leur père lui avait accordé de son consentement. Charles promit que si Lothaire agissait ainsi, il lui serait fidèle et soumis, comme il convenait de l’être à un frère aîné. Il promit, en outre, qu’il pardonnerait de cœur à Lothaire tout ce qu’il avait jusque-là fait contre lui, le suppliant de ne pas exciter davantage ses sujets à la révolte, et de ne plus troubler le royaume que Dieu lui avait confié. Enfin il l’engagea à respecter en toutes choses la paix et la concorde, l’assurant que lui et les siens en feraient autant de leur côté, et que si Lothaire en doutait, lui, Charles, lui donnerait de ses intentions pacifiques tous les gages qu’il pourrait désirer. Lothaire, feignant d’accueillir avec bienveillance ces propositions, permit aux messagers de s’en retourner, chargés seulement de saluer de sa part son frère Charles, et ajouta qu’il lui répondrait, sur toutes leurs affaires, par ses propres envoyés. Cependant comme les messagers de Charles ne voulurent pas manquer à leur foi, pour embrasser son parti, il les priva des bénéfices que son père leur avait accordés, trahissant ainsi, sans le vouloir, ce qu’il méditait contre son frère. Tous les peuples qui habitaient entre la Meuse et la Seine envoyèrent des messagers à Charles, lui demandant de venir vers eux avant que Lothaire occupât leur pays, et lui promettant d’attendre son arrivée, Charles, accompagné d’un petit nombre de gens, se hâta de se mettre en route, et arriva d’Aquitaine à Quiersy ; il y reçut avec bienveillance les gens qui vinrent à lui de la forêt des Ardennes et des pays situés ait dessous. Quant à ceux qui habitaient au-delà de cette forêt, Hermanfried, Gislebert, Bovon et d’autres, séduits par Odulf, manquèrent à la fidélité qu’ils avaient jurée. Sur ces entrefaites, il arriva d’Aquitaine un messager annonçant que Pépin, avec ses partisans, voulait se jeter sur la mère de Charles. Alors Charles, se disposant à quitter les Francs, leur ordonna, si son frère voulait les envahir avant leur retour, de venir le rejoindre promptement. Il envoya vers Lothaire Hugues, Adalhard, Gérard et Hégilon, pour lui répéter ce qu’il lui avait déjà fait dire, et le prier, au nom de Dieu, de ne pas séduire ses sujets, et de ne pas ravager davantage le royaume qui, de son consentement, lui avait été donné par Dieu et son père. Cela fait, il marcha promptement en Aquitaine, attaqua Pépin et ses gens, et les força de prendre la fuite. Dans le même temps, Lothaire revint d’auprès de Louis. Tous les peuples qui habitaient au-delà de la forêt des Ardennes accoururent vers lui. Il passa la Meuse, et résolut de s’avancer jusqu’à la Seine. Hilduin, abbé de Saint-Denis, et Gérard, comte de Paris, abandonnant le parti de Charles, manquèrent à leur foi et vinrent vers Lothaire. Pépin, fils de Bernard, roi des Lombards, et beaucoup d’autres voyant cela, aimèrent mieux, comme des esclaves, trahir leur foi et leurs serments que d’abandonner leurs biens pour un peu de temps : ils se soumirent donc à Lothaire. Devenu fier de son succès, celui-ci dépassa la Seine, envoyant, selon sa coutume, des messagers aux peuples qui habitaient entre la Seine et la Loire, pour les entraîner à la révolte, soit par des menaces, soit par des discours flatteurs. S’avançant lui-même à pas lents, il se dirigea sur la ville de Chartres. Là, Théodoric, Herric, et ceux qui avaient dessein de le suivre, vinrent à lui, et, se fiant alors sur le nombre de ses gens, il résolut de s’avancer jusqu’à la Loire. De son côté, Charles, après avoir mis en déroute Pépin et ses troupes, et n’ayant pas de lieu où il pût laisser sa mère en sûreté, se hâta également de se rendre dans le pays des Francs. Il apprit que tous ceux dont nous avons parlé l’avaient abandonné, et que Lothaire, avec une armée considérable, avait résolu de le poursuivre jusqu’à la mort. D’autre part, il avait pour ennemis Pépin et les Bretons. Ses serviteurs convoquèrent un conseil pour délibérer sur ce qu’ils avaient à faire, et ils s’arrêtèrent sans peine à un dessein facile à exécuter puisqu’il ne leur restait que les bras et la vie, ils résolurent de mourir avec gloire plutôt que de trahir leur roi. Ils allèrent donc à la rencontre de Lothaire, gagnèrent la ville d’Orléans, et dressèrent leurs tentes environ à la distance de six lieues les uns des autres. Les deux partis s’envoyèrent réciproquement des députés. Charles demandait la paix au nom de la justice seule ; Lothaire s’efforçait d’inventer quelque artifice pour tromper et soumettre Charles sans combat. Ne se flattant pas d’en venir à bout à cause de l’opiniâtreté des hommes de Charles, il espéra que chaque jour ses forces s’accroîtraient comme elles avaient commencé à le faire ; que celles de Charles, au contraire, iraient s’affaiblissant, et qu’alors il lui serait plus aisé de le vaincre. Trompé par cet espoir, il suspendit la guerre, en cédant à Charles l’Aquitaine, la Septimanie, la Provence, et dix comtés entre la Loire et la Seine, à condition qu’il s’en contenterait jusqu’à ce que, le 7 mai suivant, ils eussent eu à Attigny une entrevue où ils régleraient d’un commun accord leurs intérêts. Les grands du parti de Charles, voyant que l’affaire surpassait leurs forces, craignaient beaucoup que si on livrait bataille, leur petit nombre ne les empochât de sauver le roi : tous fondaient sur son caractère de grandes espérances. Ils consentirent donc à cet arrangement, sous la condition que désormais Lothaire serait pour Charles un fidèle ami, comme un frère doit, selon la justice, l’être pour son frère, qu’il ferait rentrer la tranquillité dans les États qu’il lui avait assignés, et qu’il cesserait de faire la guerre à Louis ; sans quoi ils seraient déliés du serment qu’ils avaient prêté. Ainsi ils tirèrent le roi du péril, et se dégagèrent bientôt de leur serment ; car, avant que ceux qui avaient juré ces conventions sortissent de chez lui, Lothaire essaya d’en séduire quelques-uns. Le lendemain, il reçut à son service quelques-uns des hommes de Charles. De plus, il marcha aussitôt vers les royaumes qu’il avait assignés à son frère, et fit tous ses efforts pour empêcher qu’ils ne se soumissent à lui ; il alla aussi recevoir les gens de la Provence qui venaient vers lui, et s’occupa de chercher comment il pourrait, par ruse ou par force, soumettre Louis à son pouvoir. Charles, étant venu à Orléans [en 841], accueillit avec bienveillance et faveur Théodebald et Warin qui vinrent vers lui de la Bourgogne avec quelques hommes. Il se rendit de là dans la ville de Nevers, allant au devant de Bernard, comme il le lui avait mandé ; mais Bernard, selon sa coutume, refusa de venir, disant qu’il avait juré, avec Pépin et les siens, que ni l’un ni l’autre ne feraient aucune alliance avec qui que ce fût sans leur consentement réciproque. Il protesta qu’il allait se rendre auprès de ses alliés ; que s’il pouvait les y décider, il viendrait avec eux auprès du roi ; qu’autrement il se dégagerait de son serment, et se rendrait vers Charles dans l’espace de quinze jours, promettant de se soumettre alors à lui. Charles alla donc une seconde fois au devant de lui jusqu’à Bourges. Bernard y étant venu, ne fit rien de ce qu’il avait promis. Charles, supportant impatiemment les révoltes que Bernard avait excitées contre son père, et qu’il excitait encore actuellement contre lui-même, et craignant de ne pouvoir s’en emparer autrement, résolut de se jeter sur lui à l’improviste. Mais Bernard s’étant aperçu, quoique tard, de son intention, prit la fuite, et s’échappa avec peine. Charles tua quelques-uns des siens, en laissa quelques autres blessés et demi-morts, en prit d’autres, et les fit garder comme des captifs ; il permit de piller tous leurs bagages. Bernard, devenu plus humble après cet échec, vint peu de temps après supplier Charles, disant qu’il lui avait été fidèle, qu’il voulait l’être si on le lui permettait, et qu’à l’avenir, malgré l’affront qu’il venait d’essuyer, le roi pourrait ne se défier nullement de lui. Si quelqu’un démentait ses paroles, il offrait de les soutenir les armes à la main. Charles, prenant confiance en lui, le combla de présents et de faveurs, le reçut en amitié, et l’envoya pour qu’il tentât, comme il l’avait promis, de lui soumettre Pépin et les siens. Les choses ainsi arrangées, le roi se rendit dans la ville du Mans pour recevoir Lambert, Herric et les autres. Les ayant traités avec une grande bonté, il envoya aussitôt des messagers à Nomenoë, duc des Bretons, pour lui demander s’il voulait se ranger sous son pouvoir. Le duc, écoutant les avis d’un grand nombre de gens, envoya des présents à Charles, et jura qu’il lui serait fidèle. Ces choses faites, voyant approcher le temps de l’assemblée convoquée à Attigny, Charles était plein d’anxiété sur ce que lui et les siens devaient faire pour s’assurer la paix. Il convoqua donc les confidents de ses secrets, leur exposa l’affaire qu’ils connaissaient tous, et leur demanda d’examiner comment lui et les siens pourraient se tirer de péril, déclarant qu’en toutes choses il voulait se régler par l’intérêt public, et que s’il fallait mourir pour cette cause, il n’y avait point à hésiter. Ses conseillers, voyant que leurs forces s’accroissaient de toutes parts, se souvinrent des embûches que Lothaire, du vivant de Louis, avait constamment tendues à son père et à Charles, et de celles que, depuis la mort de l’empereur, il avait de nouveau tendues à ses frères. Ils rappelaient aussi les serments qu’il avait tout récemment violés, et disaient qu’ils lui demanderaient volontiers justice, mais que, d’après ces indices, on ne pouvait espérer de lui rien de bon. Ils conseillèrent donc à Charles de ne point tarder à se rendre au plaid indiqué ; que si son frère s’y montrait, comme il l’avait promis, décidé à rechercher et à respecter l’intérêt commun, cela plairait à tout le monde, et on ne manquerait pas de lui en témoigner une juste reconnaissance ; que s’il en était autrement, appuyé sur la justice et secouru de Dieu et de ses fidèles, Charles n’aurait plus qu’à s’assurer, par la force et le courage, de la partie du royaume que son père lui avait donnée du consentement des fidèles des deux rois. Charles manda donc auprès de lui avec sa mère tous les Aquitains attachés à sa cause ; il manda aussi tous ceux qui, en Bourgogne et dans les pays situés entre la Loire et la Seine, voulaient se ranger sous son pouvoir. Accompagné de ceux qui vinrent le rejoindre, il entreprit le voyage dont nous avons parlé, quelque difficile qu’il parût de l’accomplir. Arrivé aux bords de la Seine, il trouva là Guntbold, Warnaire, Arnoul, Gérard et tous les comtes, abbés et évêques des pays au dessous de la forêt des Ardennes, à qui Lothaire avait ordonné d’y rester pour empêcher Charles de passer s’il voulait le faire sans son consentement. De plus, le fleuve étant débordé, on n’y pouvait trouver de gué ; les gens qui gardaient la rive avaient brisé ou submergé les barques, et Gérard rompit tous les ponts. L’extrême difficulté du passage jeta donc ceux qui désiraient si vivement de traverser dans une grande inquiétude. Au milieu de l’anxiété à laquelle les esprits étaient en proie, des marchands donnèrent l’avis que les vaisseaux amarrés à l’embouchure de la Seine, dans la mer, avaient été soulevés par la marée montante et amenés jusqu’auprès de Rouen. Charles, y étant allé, remplit vingt-huit de ces vaisseaux de soldats armés, et y étant entré lui-même, il envoya des messagers annoncer sur l’autre bord son arrivée, promettant de pardonner toutes les offenses à ceux qui se soumettraient, et enjoignant à ceux qui refuseraient obéissance à s’éloigner et de lui laisser le royaume que Dieu lui avait donné. Ses ennemis méprisèrent ces ordres ; mais, dès qu’ils virent la flotte s’approcher et reconnurent la croix sur laquelle ils avaient juré, et Charles lui-même, ils abandonnèrent aussitôt les bords du fleuve pour s’enfuir. Comme les chevaux avaient tardé à passer, Charles ne put les poursuivre, et se dirigea vers Saint-Denis pour y célébrer des actions de grâces et des prières. Arrivé là, il apprit que ceux qui avaient pris la faite à son approche s’étaient réunis avec Arnoul, Gérard et les autres, et qu’ils voulaient se jeter sur Théodebald, Warin, Otbert et d’autres qui se rendaient auprès de Charles conformément à ses ordres. Il se dirigea alors vers Saint-Germain pour y prier, et ayant marché pendant toute la nuit, au lever de l’aurore, Warin et ses compagnons le rejoignirent sains et saufs au confluent du Loing et de la Seine ; il se rendit alors directement dans la ville de Sens. Il en sortit pendant la nuit et prit sa route à travers la forêt d’Otte[5], espérant, comme on le lui avait annoncé, que les ennemis dont nous avons parlé ci-dessus s’y étaient arrêtés ; car il était prêt à les attaquer en quelque lieu et de quelque manière que ce fût. Il l’aurait fait si ces gens, informés que la mort les menaçait, ne se fussent hâtés de sauver leur vie ; saisis tous d’une terreur extraordinaire, ils s’enfuirent, chacun où il put. Charles, n’ayant pu les atteindre, car ses compagnons et leurs chevaux étaient fatigués, se livra au repos après la cène du Seigneur, et se rendit le lendemain dans la ville de Troyes. Tandis que Charles exécutait ce que nous venons de rapporter, Lothaire, comme nous l’avons déjà dit, appliquait tout son esprit à chercher comment il pourrait, par ruse ou par force, soumettre, ou, ce qu’il aimait bien mieux, perdre Louis ; il appela auprès de lui Otgaire, évêque de Mayence, et Adhelbert, comte de Metz, qui tous deux portaient à Louis une haine à mort. Adhelbert, atteint depuis un an d’une maladie grave, commençait à s’en rétablir, comme empressé de prêter son aide à un fratricide : c’était un homme si habile dans le conseil que personne n’aurait voulu s’opposer à un avis donné par lui. A son instigation, Lothaire passa le Rhin avec une armée considérable, envoyant, selon sa coutume, des messagers pour séduire par des menaces ou des caresses le peuple toujours mobile. Les hommes de Louis, craignant de ne pouvoir résister à une troupe si forte, les uns l’abandonnèrent pour passer à Lothaire, les autres prirent la fuite et laissèrent Louis désolé ; ne trouvant de secours nulle part, le roi s’enfuit lui-même avec très peu de gens, et se réfugia en Bavière. D’après ce qui venait d’arriver à Louis, Lothaire pensa qu’il n’avait plus rien à redouter ; il laissa donc en cet endroit le duc Adhelbert pour s’assurer de la foi du peuple par des serments et empêcher Louis de se rendre auprès de Charles s’il en formait le dessein. Pour lui, instruit que Charles avait passé la Seine, il se prépara à aller à sa rencontre, il envoya d’abord et promptement des messagers pour savoir exactement où était Charles et avec quelles forces, et se rendit lui-même à Aix-la-Chapelle pour y célébrer la Pâque. Il arriva à Charles, au moment de cette sainte fête, une chose merveilleuse et certainement digne d’être rapportée ; ni lui, ni ceux qui l’accompagnaient, n’avaient rien que ce qu’ils portaient sur le corps, leurs chevaux et leurs armes. Comme Charles sortait du bain et se préparait à revêtir les mêmes habillements qu’il avait quittés, tout à coup des messagers, venus d’Aquitaine, parurent à la porte portant dans leurs mains la couronne et tous les ornements tant royaux que nécessaires à la célébration du culte divin. Qui ne s’étonnerait que des gens en petit nombre, et presque ignorés, eussent pu traverser une si grande étendue de pays, couverte de brigands adonnés au pillage, et apporter, sans aucun accident, tant de talents d’or et de pierres précieuses ? et, ce qui me paraît encore plus étonnant, c’est qu’ils sont arrivés, à point nommé, au lieu, au jour et à l’heure marqués ; tandis que Charles lui-même et les siens ne savaient où ils devaient se fixer. On jugea que cet événement n’avait pu arriver que par la grâce et la volonté divines. Les compagnons de Charles en furent stupéfaits et remplis des plus belles espérances ; se livrant tous à la joie, ils s’occupèrent de célébrer la fête. Cela fait, Charles reçut avec bonté les envoyés de Lothaire et les admit à sa table. Il leur ordonna de s’en retourner le lendemain, promettant de répondre par ses propres envoyés sur ce que son frère lui avait mandé. Lothaire s’était plaint de ce que, sans son consentement, Charles avait dépassé les limites qu’il lui avait assignées, et lui faisait dire que, puisqu’il avait ainsi agi, il s’arrêtât du moins dans l’endroit où les députés le trouveraient, jusqu’à ce que lui, Lothaire, lui fit savoir s’il devait se rendre au lieu fixé jadis ou à quelque autre qui lui paraîtrait plus convenable. Charles répondit par ses envoyés qu’il était sorti des limites de son territoire, parce que son frère ne lui avait permis de jouir en paix d’aucune des possessions qu’il lui avait garanties par serment ; que, malgré ce qui avait été convenu, Lothaire avait séduit et attiré à son parti quelques-uns de ses sujets, et en avait fait périr quelques autres ; que, de plus, il avait troublé, autant qu’il l’avait pu, les États qu’il devait lui remettre soumis et tranquilles ; et, ce qui était bien pis, qu’il avait attaqué en ennemi son frère Louis, et l’avait contraint de rechercher le secours des païens. Charles manda cependant à Lothaire que, malgré tout cela, il consentait à se rendre à l’assemblée qu’ils avaient fixée d’un commun accord ; que si Lothaire y montrait l’intention de se conduire, comme il l’avait promis, selon l’intérêt public, lui, Charles, s’y prêterait de bon cœur ; qu’autrement il était déterminé il suivre en toutes choses et selon la volonté de Dieu, les conseils de ses fidèles dans les affaires du royaume que Dieu et leur père lui avaient donné. Les choses ainsi arrangées, Charles reprit sa route et arriva au lieu convenu du rendez-vous. Lothaire, comme à dessein, tarda à s’y rendre. Cependant il envoyait souvent des messagers chargés de diverses plaintes, et prenait des précautions pour que Charles ne pût l’attaquer à l’improviste. Des députés de Louis vinrent dire à Charles que, si leur maître savait comment s’y prendre, il viendrait à son secours. Charles répondit qu’il avait besoin de secours, le remercia de sa bonne volonté, et congédia aussitôt les députés de Louis, pour qu’ils tâchassent d’accélérer l’affaire. Ayant attendu plus de quatre jours l’arrivée de Lothaire, et voyant qu’il ne voulait pas venir, il convoqua un conseil pour délibérer sur ce qu’il paraîtrait prudent de faire. Quelques-uns disaient que, puisque sa mère venait avec les Aquitains, il fallait aller au-devant d’elle. Mais la plupart lui conseillaient, ou d’aller à la rencontre de Lothaire, ou du moins d’attendre son arrivée dans quelque lieu qu’il voulût, surtout par ce motif que, s’il adoptait quelque autre parti, tous diraient qu’il avait pris la fuite, ce qui donnerait à Lothaire et à ses gens une plus grande audace. Ils espéraient aussi voir de toutes parts accourir vers Charles ceux qui par crainte n’avaient encore embrassé aucun parti, ce qui arriva en effet. L’avis des premiers ne prévalut qu’avec peine. Charles se rendit donc à Châlons-sur-Marne, et, après qu’il y eut rejoint sa mère et les Aquitains, arriva tout à coup la nouvelle que Louis, ayant livré bataille au duc Adhelbert, l’avait vaincu, et qu’ayant passé le Rhin, il venait le plus vite qu’il pouvait au secours de son frère. Cet événement fut promptement répandu dans tout le camp ; et tous les fidèles de Charles, pleins de joie, lui conseillèrent d’aller au devant de Louis. Lothaire, apprenant l’état des choses, annonça à la multitude qui l’entourait que Charles avait pris la fuite, et qu’il voulait le poursuivre en toute hâte. Par là il rendit ses partisans plus joyeux, donna à ceux qui étaient indécis le courage de venir vers lui, et se les assura davantage. Charles, ayant appris que Lothaire le poursuivait, et se trouvant campé dans un lieu difficile, entouré d’eaux et de marais, marcha aussitôt à sa rencontre, afin qu’on pût en venir aux mains, si Lothaire le voulait. Dès qu’on l’eut annoncé à Lothaire, il dressa son camp, et s’arrêta deux jours, comme pour reposer ses chevaux fatigués. Se retrouvant donc une seconde fois dans la même situation, ils s’envoyèrent réciproquement plusieurs messagers sans pouvoir rien terminer. A la fin, Louis et Charles se réunirent, et, dans leur première entrevue, s’entretinrent avec douleur de tout ce que Lothaire commettait méchamment contre eux et les leurs. Ils remirent au lendemain à délibérer sur ce qu’il paraîtrait convenable de faire plus tard. Ils s’assemblèrent au lever de l’aurore, et tinrent un conseil, dans lequel ils se plaignirent beaucoup de tant et de si grandes calamités. Quand ils eurent tous deux raconté tout ce qui ils avaient souffert de la part de leur frère, tous les assistants, tant l’ordre sacré des évêques que celui des laïques, furent unanimement d’avis qu’ils choisissent des hommes nobles, prudents et doux, pour aller rappeler à Lothaire ce que leur père avait réglé entre eux, et ce que, depuis l’accord, ils avaient eu à endurer de sa part. Ces messages devaient le conjurer de se ressouvenir du Dieu tout-puissant, de rendre la paix à ses frères et à toute l’Église de Dieu, de remettre à chacun ce qui lui était légitimement dû, en vertu du consentement de leur père et du sien même ; que, si Lothaire acquiesçait à leurs prières, ils lui offraient de prendre dans leur armée, et sans en venir aux mains, tout ce qui pourrait lui convenir, promettant d’observer aussi la paix; sinon ils pouvaient sans doute, disaient-ils, espérer protection de la grâce divine, puisqu’ils ne voulaient que ce qui était juste, et s’efforçaient humblement d’engager leur frère à la même modération. Comme cet avis parut raisonnable, il fut aussitôt exécuté. Mais Lothaire ne tint aucun compte de ces propositions et les repoussa, faisant dire par ses messagers qu’il ne voulait rien terminer sans combattre. Il marcha aussitôt au devant de Pépin qui venait vers lui de l’Aquitaine. Louis et les siens, bientôt instruits de ce qui se passait, en furent vivement affligés, car ils étaient épuisés tant par la longueur de la route que par les combats et les autres difficultés, surtout par le manque de chevaux. Cependant ils craignaient que, si Louis abandonnait son frère Charles, ils ne transmissent à la postérité une mémoire déshonorée. Pour éviter ce malheur, ils résolurent de supporter toutes les souffrances, de mourir même, s’il le fallait, plutôt que de perdre leur réputation d’invincibles. Cette magnanime résolution ayant chassé leur tristesse, ils s’encouragèrent les uns les autres, et se mirent avec ardeur et promptitude à la poursuite de Lothaire. Les deux armées s’étant aperçues à l’improviste près de la ville d’Auxerre, Lothaire, craignant que ses frères n’eussent le dessein de l’attaquer sans délai, sortit un peu de son camp couvert de ses armes. Ses frères, apprenant ce qu’il faisait, laissèrent à d’autres le soin d’établir leur camp, prirent avec eux quelques hommes armés, et s’avancèrent promptement au devant de lui. Ils s’envoyèrent réciproquement des messagers, et traitèrent de la paix jusqu’à la nuit. Les deux camps étaient à la distance d’environ trois lieues [le 21 juin 841], et séparés par un marais de peu d’étendue et par un bois, ce qui rendait l’accès de l’un à l’autre assez difficile. Au lever de l’aurore [22 juin], Louis et Charles envoyèrent des messagers vers Lothaire pour lui exprimer leur chagrin de ce qu’il ne voulait pas leur accorder la paix sans combat ; s’il consentait à la conclure sans fraude, ils y étaient encore tout disposés. Ils se préparaient d’abord, lui mandèrent-ils, à invoquer Dieu par des jeûnes et des prières ; ensuite, s’il voulait venir les trouver, ils lui offraient de le laisser arriver, et d’écarter tout obstacle, tant de leur part que de la part de leurs hommes, afin que leur entrevue pût avoir lieu sans piège ni péril. S’il y consentait, ils s’engageaient à lui prêter tous les serments qu’il pourrait désirer ; que, s’il refusait de venir les trouver, ils lui demandaient, pour aller vers lui, de leur assurer les mêmes garanties. Lothaire, selon sa coutume, promit de répondre par ses envoyés ; et, dès que les messagers de ses frères furent partis, il se remit brusquement en marche, et il se dirigea vers Fontenailles[6] pour y asseoir son camp. Le même jour, ses frères, pressant leur marche contre lui, le devancèrent, et campèrent près d’un bourg nommé Toury. Le lendemain [23 juin], les armées, se préparant au combat, sortirent de leur camp. Louis et Charles envoyèrent de nouveau des messagers à Lothaire, le conjurant de se souvenir qu’il était leur frère, de permettre à l’Église de Dieu et à tout le peuple chrétien de vivre en paix, de leur accorder les royaumes que, de son consentement, leur père leur avait donnés ; et de garder pour lui ceux qu’il en avait reçus, non par droit, mais par le seul effet de la bonté paternelle. Ils lui offrirent en don tout ce qui pourrait lui convenir dans leur armée, à l’exception des chevaux et des armes ; s’il ne voulait pas, ils consentaient à lui céder chacun une portion du royaume, l’un jusqu’à la forêt des Ardennes, l’autre jusqu’au Rhin ; s’il refusait, ils demandaient que toute la France fût divisée en portions égales, lui laissant le droit de choisir celle qu’il préférerait. A cela Lothaire répondit, selon sa coutume, qu’il leur ferait savoir par ses messagers ce qui lui plairait, et, envoyant alors Drogon, Hugues et Hégibert, il leur manda qu’auparavant ils ne lui avaient rien proposé de tel, ajoutant qu’il voulait avoir du temps pour prendre ces choses en considération. Mais, au fait, Pépin n’était pas arrivé, et Lothaire voulait l’attendre. Dans cet intervalle cependant il fit jurer par serment, par Richwin, Herménald et Frédéric, qu’il ne demandait cette trêve que parce qu’il voulait examiner avec soin quel était l’intérêt commun, tant d’eux-mêmes que de tout le peuple, pour le régler selon la justice qui doit régner entre des frères et les peuples de Christ. Ce serment ayant inspiré confiance à Louis et à Charles, ils se promirent de part et d’autre de rester en paix. Ce jour-là, le lendemain et jusqu’à la deuxième heure du troisième jour, qui était le 25 de juin, ils rentrèrent dans leur camp, se disposant à célébrer le lendemain la messe de Saint-Jean ; mais Pépin étant arrivé le même jour au secours de Lothaire, celui-ci manda à ses frères qu’ils savaient qu’une autorité supérieure lui avait donné le titre d’empereur ; qu’il les sommait de réfléchir à la grandeur dont il avait besoin pour remplir convenablement une charge si haute, et que sans cela il ne se prêterait point à régler leurs intérêts. On demanda à ses envoyés si leur seigneur voulait consentir à quelqu’une des choses qu’on lui avait proposées, ou s’il les avait chargés de quelque réponse définitive. Ils répondirent que rien ne leur avait été enjoint à cet égard. Ainsi, comme tout espoir de justice et de paix paraissait enlevé à leur parti, Louis et Charles firent dire à Lothaire que, puisqu’il n’avait rien trouvé de mieux, il eût à accepter une de leurs propositions , sinon qu’il sût que le lendemain (c’était, comme nous l’avons dit, le 25 juin, à la deuxième heure du jour) ils en viendraient au jugement de Dieu, auquel il les forçait de recourir bien contre leur gré. Lothaire, selon sa coutume, méprisa insolemment ce message, et répondit qu’ils verraient bien ce qu’il savait faire. Tandis que j’écris ces choses auprès de Saint-Cloud, dans le pays situé au dessus de la Loire, le jour du dimanche 18 octobre, à la première heure du jour, une éclipse de soleil arrive dans le signe du Scorpion. Tout étant ainsi rompu, au point du jour, Louis et Charles levèrent leur camp, et occupèrent avec le tiers de l’armée le sommet d’une montagne voisine du camp de Lothaire ; ils attendirent là son approche, et à la deuxième heure du jour, comme leurs hommes l’avaient juré, les deux armées étant en présence, un grand et rude combat s’engagea sur les bords d’une petite rivière de Bourgogne. Louis et Lothaire en vinrent vaillamment aux mains dans un lieu nommé les Bretignelles, et là Lothaire vaincu prit la fuite. La portion de l’armée que Charles attaqua dans un lieu nommé le Fay s’enfuit aussitôt ; celle qui était près du lieu de Goulenne soutint vaillamment le choc du comte Adalhard et d’autres auxquels, avec l’aide de Dieu, je prêtai un utile secours. Les deux rois furent donc vainqueurs. Enfin, tous ceux du parti de Lothaire s’enfuirent. Je termine ce second livre à l’endroit où Lothaire vit finir son premier combat.

LIVRE TROISIÈME.COMME

j’ai honte d’entendre dire quelque chose de fâcheux sur notre

famille, il me pèse bien davantage de le raconter moi-même. Aussi,

sans aucun mépris coupable pour l’ordre que j’avais reçu, je m’étais

résolu, lorsque j’eus atteint la fin tant désirée du second Livre,

à terminer là cet ouvrage ; mais, de peur que quelqu’un, trompé de

manière ou d’autre, ne veuille rapporter les événements de notre

temps autrement qu’ils ne sont arrivés, j’ai consenti à ajouter un